综述:断层线

这些国际危机,很快就会为中国加入积累的全球循环创造口子。但这之所以可能,是因为此前一系列早已切入社会主义发展模式和更宽泛的社会主义阵营的断层线终于出现了裂痕,迫使中国在冷战的时候与对立阵营结盟。我们在这个部分会展开讲述这些逐渐累积的危机,并解释这个曾经妨碍资本主义过渡的发展模式,究竟怎么样最终变成了过渡本身的载体。我们深挖这些危机的具体证据,以及为解决这些危机而作出的各种临时手段。在某些节点,我们很容易丧失掉广阔的理论图景视角,但是这些大问题恰恰是故事的中心。

这些理论关切的中心点,是既存的社会过渡到资本主义生产方式的问题。我们会在下文强调资本主义制度的本性(以此来正确概括这样的过渡包括什么内容),以及承载这个过程的各种机制。我们的框架特意借鉴马克思对资本的逻辑的理解,还有后来学者受马克思启发,针对资本主义史进行的争论 —— 特别是争论资本在英国的土地根源的“布伦纳之争”(Brenner debate)。更概括地来讲,为了理解工业系统之中发生的变革的本性(这种变革既间歇又渐进),我们引用了几个重要工具,尝试在演化理论的框架内将大规模的系统性变化理论化,其中以史蒂芬·杰伊·古尔德(Stephen Jay Gould)发展的演化理论为主。但是,这个故事不是学术性的解释,而是一个有可读性的叙事,所强调的是历史进程,不是有关历史进程的理论。所以,我们这个叙事不采用互相争论、脱离具体的学术调调那种元历史语言。所有学者的名字和个人性格虽然体现在这些讨论中,但是大多只限定在脚注里,因为他们在脚注中才能够好好地听命于实际创造历史的人民群众,而不是那些只会议论历史的人。

过渡史虽然复杂,但是其中的重大趋势还是可以通过回顾识别出来的。我们会在下文评估发展机制僵化的细节,并说明早期这些有改革偏向的举措只是对深层次社会与经济危机作出的临时回应。故事的中心是大跃进以后农业生产停滞、农村工业增长缓慢的问题。推进农业现代化,施行新的绿色革命技术,将过剩农村劳动力输送到轻工业活动等等,这些做法开始互相连接成自我巩固的动力系统,而这个系统有了加大市场化、加大对外部投入的依赖的倾向,为中国加强与资本主义世界的经济联系敞开了大门。同时,这些情况都发生在社会主义阵营内部危机加深的背景中。因为中苏争端加剧,发展模式失去了最重要的进口和技术训练来源,同时也被卷入全面战争的边缘。由此引发的孤立期使晚期发展模式的独裁与僵化继续恶化,最终深化了危机,迫使国家另谋他处来获得关键的外部投入。正是在这个背景之下中美开始复交,这个事件左右了冷战进程,为中国进入资本主义经济创造了可能的基石(尽管当时还没确定)。

虽然这个故事里的主要事件相当直白,但是我们用了不同的方法来重新讲述。我们首先要强调,政策决定和政治家的战略很大程度上所依据的,是系统性的动力产生出来的更为根本的历史条件,这一方面包括惯性,另一方面也包括人民群众的动能。伟大领袖不是历史的创造者,他们只不过写下了注解,进行小修小补。正如我们所论述的,社会主义时代并不是“毛泽东的中国”,我们同样认为过渡期不归属于邓小平。改革开放从来就不是市场化的系统性战略,事实上根本不是连贯的战略。“改革开放”如此这般的叙事要到多年后才出现,成为支持国家决定的贺词式叙述。在现实中,改革开放是充满乱象的临时进程,完全偶发的同时还常常失控。也就是说,这个过渡不可能是党内某个派系经受“背叛”的结果。就算存在这样的阴谋,生产的巴尔干化与国家机器的僵化也会保证阴谋无法实行。相反,所有重大改革都是在高度局部的实验开展后官方给予的马后炮印章。

第二,我们依然认为中国的发展模式不能一以贯之,理解为一种真实的生产方式,中国也不是“国家资本主义”或者“官僚资本主义”国家。用形容词来修饰资本主义不过是烟幕弹,掩盖自身对制度根本动力的理解贫乏。此外,社会主义发展模式不是资本主义模式。认为这种过渡最后还是证明社会主义时代早就存在了资本主义本质的人,他们做出了一个怪异的逻辑假设,而神学以外的学科基本都不能容忍这种假设:用此前存在的形式来夸大某个过程的最终结果,仿佛人类这个物种的开端在生命之初就存在了一样。相反,我们提供的理论可以说明,某个不是生产方式的发展模式如何缓慢崩塌,如何被自我巩固的市场化动力系统取代,这个系统又如何最终贯穿到价值规律主宰的生产方式之中。

最后,我们要表明一点。资本主义不完全是经由农民释放企业家能量的国内产物,也不完全是被地方官僚和国际资产阶级二者联盟强加在中国身上的侵略性系统。价值规律确实已经开始在中国农村孕育,尤其是在农村工业。原始无产阶级也开始在城市成型,就连最大的几家国有企业也开始市场化部分产品,并且最重要的一点,是开始将工作外包给主要在市场内运作的小型的城市和农村工业企业。不过强大的非市场力量还存在着,为农业提供屏障,还把国家工业部门的特权一直完好保护到新千禧年。这种国内价值规律,只能通过全球经济以进口资本设备的形式进行的同步插入、增加国家赤字、开设新的出口区来完成。这种出口经济和推动这种经济的资本网络就是下一节的主题。

资本主义积累的地理特征

上文勾勒的全球环境很快就会与中国发展模式的国内危机聚合。不过在展开描述这次危机之前,先勾勒资本主义之下决定生产地理特征的运动规律能帮助理解。价值的复合积累是伴随空间扩张发生的。从抽象的层面来说,资本主义生产的基本逻辑从一开端就具备全球性质。资本主义的实际生产基础设施即使受地理的限制,也还是将自己当作全球系统一样指引自己。不过亚洲的环太平洋区域从属于资本主义的过程——开端于日本,完成于中国的过渡——第一次将世界的大多数人口投诸资本的直接统治之下。

资本物质共同体这个概念,虽然往往用抽象构建出来,并且强调自身塑造与驯服文化、社会与非人类世界的能力,但界定共同体的首要标准,还是共同体重新塑造地域来满足自身需求的能力。从一端来看,这包括对非市场生计进行系统摧毁,并且永久维持各种提防非市场生计东山再起、表面上看起来在经济之外的体制。产权法是这些体制当中最明显的,但是同样重要的还有共同决定劳动力价值的“历史与道德因素”,这种因素表明了物质共同体用来重新构建人类存在的根本零件的不同方法,从而依照资本积累的非人类动机来驯服人类。

不过从另一端来看,物质共同体的扩张也导致建构起完全新类别的地域,比如界定了环太平洋资本转移的物流复合体。这些地域-工业复合体的确切性质在每次扩张浪潮中都有变化,但决定性特点之一是空间不均。资本主义生产由工业在地理上的极致集中所定义,这种集中再配合对其他替代性生计形式的摧毁和持续压制,造成了快速城市化,城市本身也从气候、地理与土地肥力等历史局限之中独立出来。因此,环太平洋周边的物流基础设施群岛算是全球资本主义生产的先锋,在占统治地位的霸权势力承担应对危机的任务之时,资本主义生产被世界经济的盈利能力下滑、被美国的地缘政治算计推向东方。我们在上文详述过,从美国、欧洲和以后的日本进口先进资本品触发了环太平洋地区一系列的经济繁荣,而一系列反共冲突带来的战时开支对此繁荣也有助力。这些战争虽然有很多失败了(比如越战)或者陷入僵局(比如朝鲜),但最终打破资本主义与社会主义阵营分歧的,正是这些战争在经济方面的副作用。

社会主义发展模式下的农村

回到国内的情况。一开始先回顾我们在《高粱与钢铁》结束处提到的社会主义发展模式的一般条件,可以帮助理解。这个制度不是生产方式,因为这个制度从来没有在持续的经理式监管之下,发展出一套能够独立地自我再生产的内在逻辑。也就是说,这个制度不能在社会层面维持自身,并由此引发了巴尔干化的社会,此时社会的界限就是各个自给自足的生产单位之间的边界。这还说明,这个制度假以时日无法可靠地保证制度的再生产,导致制度迅速僵化。不过,这种发展模式在僵化的过程中还是形成了自己局部的阶级结构,划定这个结构的首先是对乡村的粮食抽取,其次是与国家中央机关的亲近度。这种阶级结构从发展模式的性质上说是内在偶发的,因此既混沌也注定被快速淘汰。

城乡二分界定了这种发展模式,并受高积累率的制约,在这种制约下消费被压低,以便重工业投资能特别维持高位。消费的增长被持续压制在GDP增速之下,于是工业占GDP的比例在1953年开始的一五计划期间为25.9%,到1975年四五计划结束的时候,这个比例增加至43.2%。[1]还有另一个观察的角度。虽然有80%以上的人口是农业人口,但是1953-1985年间,三十多年内这个部门获得的投资还不到10%,[2]而同期有45%的投资去到重工业。[3]农业哺育了工业。按GDP比例计,到1960年代末工业早就超过了农业。不过,这个战略将会跟随1980年代初的改革一同转变,当时消费率可以增加了,工业化进程因而放缓。[4]从这个意义上说,工业化与农业在中国的关系与苏联相当不同,1920和1930年代的苏联人均粮食产量远高于中国1950年代水平。[5]因此,虽然中国国家试图迅速发展重工业,但农业生产对工业化始终构成严峻得多的限制。国家不得不增加农业剩余的相对份额和总体的农业产出。

发展模式初年进行的土地改革,将有能力与国家争夺农业剩余的农村消费者,也就是农村精英(包括地主、地方官员、商人和相对富足的农民),消除掉了。1953年末,国家采用了一套机制来抽取这个剩余,名为“统购统销”。这个系统使得国家完全控制作物市场,将所有私商挤压出去。当时人们认为这是几种不完美方案当中的最优选择:如果发展模式要继续独立于美国牢牢掌控在手上的战后全球市场,就有必要这样做。正如主持起草一五计划的陈云解释国家控制粮食的逻辑所说:“有无毛病?有。妨碍生产积极性,逼死人……个别地方暴动,都可能发生。但不采取这个办法后果更坏,那就要重新走上旧中国进口粮食的老路。”[6]实施国家垄断以后,1955-1980年间的政治争论就转移到如何发展农业生产、产生更大剩余的问题上。尤为重要的,是在发展农村市场的过程中如何避免资本主义局部过渡死灰复燃的危险。

1958-1961年间的大跃进是回答这个问题的尝试之一。透过农村过剩劳动(尤其针对农闲季节劳动,但也针对利用效率不足的再生产劳动)集体参与农业基建,自力更生和农村动员就能弥补国家投资农业生产的不足。同时,这样可以在实现高积累率的同时排除农村市场复活的风险。这样的发展政策要依赖大规模的快速集体化、平均主义、成功的农村工业化,还有政治激励。从这许多方面来看,大跃进显然是失败的。相反,另一个农业现代化的政策方案,就是更依赖国家发出的高额投资,为科学、机械化、大规模农业创造条件。只是这样在起步阶段会拖慢工业化进程,因为国家的农业投资会比原来高得多,限制了重工业可用的资金。最终,在频频出现热战的冷战背景下,快速工业化的压力将领导层推向了前一个方向,不过异议声没有消失。

大跃进中的性别与农村工业

农村工业在这段时间内的变化为观察中国经济整体的转变提供了重要的透镜。在晚清帝国经济那里,农村手工业,比如纺织和造纸等,一般发挥着“种植和加工农产品之间的有机联系”的功能。[7]手工业生产通过集镇的广泛系统,将农民家庭或亲族的“家长企业”(patricorporations)[8]和地方地区性的消费者网络配套起来。19世纪帝国主义入侵势不可挡,在之后带来了资本主义世界市场和持续一个世纪的内战,使这个系统遭到沉重但不是致命的扰乱。

1949年发展模式方兴为艾,农村“副业生产”(主要是传统手工业)的产出价值如果以1957年价格计,总值为11.6亿元。[9]土改运动使这些工业稍有复苏,甚至在家庭层面上出现增长,在1954年,就有超过1000万的农民业余制作商业手工品,产出价值22亿元,几乎在1949年基础上翻了一番。1953年引入统购统销体制后,这些副业里农业生产与加工农产品销售之间的“有机纽带”就被切断了,造成此前以手工业生产为专业的农村地区收入下降。[10]国家对农产品建立起买方垄断市场,农村加工行业与供应的关系切断也就成为必然。谷物、棉花、丝、花生和大豆——这些用于非农业行业的必需品一经收获马上被国家收走。事实上,1950年代农村地区出现了去工业化。[11]

1955年,合作社运动开始将手工业整合到农业合作社之下的“副业生产队”里去。运动一开始强调农业,副业因此遭到进一步的破坏,实际上所有制造业都被国企接管了。但是到1957年底,农村工业已经复苏到1954年产出值之上,占当年农业产出的4.3%。[12]之后的1958年,大跃进对以村为基础的副业生产队和超过30000个以镇为基础的手工业合作社进行融合和再组织,将它们归到“公社与大队企业”(社队企业)之下。那些熬到1980年代的社队企业就会继续转变为“乡镇企业”。这是社会主义制度出现资本主义扩展适应的一个鲜明例子:社队企业从大跃进描绘的“共产主义过渡”之中一个中心环节,变成资本主义过渡的首批私人企业和关键载体。但即便在这个分水岭之前,社队企业也在初期经历了多次变化,这反映了国家经济政策的调整。

创建社队企业标志着国家第一次系统性尝试改善农村工业。如果说,手工业此前已经通过加工农产品的方式将农民的家庭经济纠缠在地方的地区市场之中,那社队企业就从根本上改变了农村工业,使得这种工业隶属于时时变化的国家政令,而国家政令又要对时时变化的国际状况作出相应回应。起初在大跃进期间,政策的中心是转移农业当中的“过剩”农村劳动,直接为“超英赶美”这场重工业中(尤其是钢铁工业中)的全国性竞赛加力。这还附带了一个目标,就是在进口所需资本品之外,为农业现代化另寻一个自力更生的方案,因为当时与苏联关系紧张,前一种传统做法难以实现。随着1961年整体放弃大跃进,超英赶美这第一个目标也一同被抛弃,自力更生第二个目标则成为优先。[13]

在实际当中,将“过剩劳动”转到非农业生产意味着将主要是年轻男性的农民,从农田转移到1958年新设的750万个新工厂里,而更常见的情况是转移到山里修路、购买开垦不足的新地、布下铁路路基,还有挖矿和挖灌溉渠。[14]到1958年底,新成立的社队企业已经雇用了1800万人,产生的产出大约是1954年的三倍多,到了下一年就增加至五倍多。[15]结果,农业劳动力占农村劳动力总数的比例,从1950年代初到年代中的90-93%下降至1958年的71%。[16]将主要是男性的农村劳动力突然转移到非农业活动之所以可能,是因为同时将女性拉出家庭,成为农业劳动力的主要来源,逆转了数个世纪以来占据人们记忆之中的“男耕女织”传统性别分工。这种逆转起初能够进行,是因为女性本该在农活之余在家里完成的再生产工作完成了社会化。新建立的村级“生产大队”开设了公共食堂、儿童与老人的养育设施,还有“其他集体福利措施,将女性从厨房的杂务里解放出来,很快男女都开始按劳动获得工资,还有诸如米、油、盐、酱油、醋和蔬菜等免费供应的补足”,此外还有免费衣服、药物、托儿,甚至包括理发。[17]

这样的实验没有真正挑战既有的性别分工,因为这样的社会化再生产劳动主要由年长女性进行,不过年轻女性确实解脱了出来,用更多时间为集体进行农活。这个短暂的安排在突发饥荒、大跃进许多建制解散之时崩溃,解散的建制包括社会化再生产工作的设施和大多社队企业。因此,年轻女性就被寄望肩负集体农活(她们获得的工分比男性少)和家务活(现在成为无酬无形的工作)的双重负担。讽刺的是,这个实验的目标之一,就是减少性别角色之间、城乡之间、工农之间的差异(至少在修辞上是),最后就将这些区别的现代版本破天荒地强加在农村社会身上。原定的减少并最终消灭所有性别差异,甚至消灭家庭本身的社会主义目标,就被绝对抛弃了。“女性的手工劳动在先前曾经为家庭带来金钱,现在变得从来没有这么隐形过”,而这种隐形的无酬劳动成为“国家积累战略的基础”。[18]

1959年后的三年里,饥荒席卷全国,中央领导认为灾难的本质原因不仅在于公共食堂和后院炼钢的高炉,还在于总体转向了非农业活动。即便饥荒的迹象已经显露,他们也认为国家持续没收粮食和出口苏联并不是原因。1960年,第八届中央委员会开始叫停更多的社队企业并禁止再设,企业数字从1960年的11.7万下降至1963年的1.1万,[19]全国农业外雇用劳动力比例还跌到1957年的水平以下。[20]农业劳动力占总农村劳动力的比例从1958年的71%增加至1962年的97%,到1973年一直维持在96-97%之间。[21]农村工业化这接近十年长的逆转过程,在1961-1962年的八届十中全会的“农业六十条”(《农村人民公社工作条例(修正草案)》)当中获得稳定的政策表达。条例表示,“公社管理委员会,在今后若干年内,一般地不办企业。”两个月后,党中央又有进一步通知,公社和生产队不仅禁办新企业,还禁办新副业队。[22]尽管如此,社队企业还是会在未来十年里逐渐恢复,到1970年就会迎来一次突然的推动,而这一次,推动只关注农业现代化。

农业复苏的徒劳

到1960年代初,生计状况变得严峻,关注点于是被放在了恢复农业生产上。但是在不增加国家的农业投资的条件下,增加农业生产的唯一办法就是加强劳动投入。虽然大跃进后公社有更灵活的组织形式,再加上农村人口增加,这两个因素给劳动投入和亩产量带来了增长,但是农业劳动生产力增长还是十分缓慢,一直到1970年代末国家的农业投资终于开始显著增加为止。换句话说,农业现代化在60和70年代再次被当作未来的目标而延后了。当时与苏联的关系逐渐紧张,农业现代化的目标成本太高了,而迅速工业化——以及因此引起的对工业投资的关注——则被视为具有战略必要性。贯穿整个时期,前后出现了各种方法,试图通过地方实验和中央的国家政策鼓励加大农村劳动投资。每种方法最多也只能获得短暂的成功,这在《高粱与钢铁》里已有讨论。这个过程开始的时候,国家想尝试重建大跃进时期已经崩塌的基本农村建制结构。

1961和1962年采纳了新公社结构。如果对大跃进考察到公社层面的话,谁都很难弄明白公社自身的劳作是如何影响消费的。公社原本包含了许多村庄的上万人,而大跃进后的新结构刚好相反,在组织生产的时候削弱了公社的重要性,生产大队(以村为规模,包括几千人)的下层和生产队(通常包括25-40户)成为生产的决策中心。在这个新制度之下,公社就成了各个大队的“联合体”,要承担大型计划就需要征得下层同意。大队要对集体盈亏负责,并扮演农村土地基本“所有人”的角色。但是,大队也不能在下属的生产队那里强制平均主义,要和生产队对资源进行谈判才能开始大型计划,生产队也可以拒绝为大队或更高的组织劳动。生产队成为核算、生产计划和小规模基建的基本单位,可以决定报酬率和管理机器农具。总之,这种做法是在大跃近之后试图防止农村建制迅速解体。当时将基本核算单位转移到生产队被视为临时做法,而农业现代化这个在当时延后了的长期目标寓示要增加生产规模和劳动组织。什么时候将核算单位调回大队一级的争论在党内领导层反复爆发,但是由于缺少支持,争论在大多数领域都没产生效果。[23]

农业生产经历了两年(1959和1960年)的急剧下滑后,从1961年起重新恢复增长,当时国家的农业采购价上升了足足不止20%,刺激了劳动投入。不过从60年代初到70年代末,国家尝试了一个又一个劳动报酬制度,试图维持提高收益所必需的高强度劳动投入。但是,因为地方自力更生的政策在60年代和70年代初牺牲农业现代化的代价之下保持强劲,国家对农业的投资以及农田基建(capital construction)大体保持停滞,只有1964年一年的投资有明显增长。1962-1966年,劳动动员加上新类种子的引入确实导致农业增速相对较高,[24]但是这种增速无法在60年代末持续,1968年还录得下滑。劳动生产力在这个时期也没有显著增长。

在60年代初到年代中流行起来的本土绿色革命技术,尤其是新类种子和杂交水稻,提升了农业生产,但这些技术需要更大的化学投入,尤其需要在当时一直短缺的肥料。到了70年代初,许多新种子一开始带来的益处开始消退。只有到了70年代末国家的农业投资显著增加以后,这些技术才真正开始收获红利。类似的还有平均主义的报酬系统,当时也已经开始出现掣肘的迹象。乡村研究表明,人们开始轻视按工分决定报酬的月会,本应经由小组评估最后决定的工分,由于农民不再来开会,现在几乎变成了固定工资。对社会主义发展模式至关重要的意识形态鼓舞的效果正在消减。工作的质量和强度都受挫伤,收益也是如此。

60年代末开始到70年代初,增长率下滑导致农村政策迅速转变,此时国家希望不太过度增加国家投资的同时增加农业生产。虽然农化品尤其是肥料生产在70年代有所增长,但是增速的最大值要到70年代末才出现。所有这些问题致使70年代农业现代化进程缓慢不均,带来了绝对农业生产受挫的结果。国家粮食生产从1971年的2.4亿吨不平均地增长至1975年的2.84亿吨,又在未来两年出现停滞。[25]如下文所述,农业政策要到1976年毛泽东逝世以后才走上清晰得多的方向,来应对70年代中的停滞。

大跃进以后的农村工业

尽管大批社队企业被关闭,饥荒之后十中全会也作出限制,但是农村工业在1964年还是开始逐步复苏。现在农村工业的焦点更集中体现为服务于越来越必要,却依然不是优先的农业现代化目标 —— 此时的观念是农村企业可以发挥这个作用,而国营企业应该继续关注重工业。一方面,这反映了(国家)越来越承认一点:纯粹重新布局劳动加意识形态动员的做法,正失去增加农业产出的能力(尤其是现在大跃进过后,许多农民对党失去了信心)。另一方面,因为中国与苏联及其盟友的关系恶化,为农业现代化进口资本品已经变得几乎不可能。充满敌意的国际环境也意味着,依靠中国现有不多的工业中心完成这个农业现代化的任务太冒险,因为这些中心要么与苏联边境接壤,要么在容易受美国军事力量影响的沿海。随之出现的解决方案是农村工业化的一种特殊形式:(1)重工业新基地建立在中国欠发达的西南省份各地,即“三线建设”战略;(2)将生产现代农业投入和机械,以及水泥、铁和能源的社队企业和县级国企进行恢复和扩张。第二点尤其为乡村市场化的条件助力,成为此后几十年农村迅速工业化的预示。

随着对饥荒和推广农村工业之间存在联系的恐慌情绪消退,社队企业发展的第二轮发展逐渐起步。1964年(三线建设也在同年启动),党中央构思了一个政策,推广他们认为对农业现代化至关重要的“五小工业”:电力(小煤矿和水电站),小钢铁厂,小化肥厂,小水泥厂和小农业机械厂。[26]起初,五小工业中有三个(钢铁、化肥和水泥)被限制在县级企业运作,也就是官员受中央政府直接任命的国家机器当中的最低一级。另外两小工业可以在公社一级运作,但是不能在更低一级的大队或者队级运作。这是大跃进以来,农村政府首次受权设立自己的独立工业部门。[27]

不过,一直到1970年,四五计划才明确将重心转移到公社和大队级,提倡社队企业发展所有五小工业。当年的北方地区农业会议和次年的全国农业机械化会议首次提出这个概要,宣布“发展农村工业的一个关键目的是在十年时间里深化农业机械化,使农村工业符合银行贷款和财政扶持的要求”。[28]并且,现在强调五小工业应该按照“三就地”原则运作:就地使用投入,就地进行生产,向就地市场销售产出(就地加工、就地生产、就地服务)。国家政策这个方向在当时获得某些欠发达省份的吹捧,比如湖南省就直接启动“十年内建成工业化省份”的运动,并在1972年成立省级部门,专门支持社队企业。[29]到当年年底,社队企业已经超出县级企业的范围,成为全中国农村工业化的主要引擎。社队企业的产出值从1970年的92.5亿元增长至1976年的272亿元,平均年增速25.7%。[30]到1978年,中国几乎一半的工业劳动力大军都要被县级、公社级或者大队级的农村企业雇用。[31]

除了艰难的国际环境以及产出停滞这个持久问题以外,另一个导致社队企业在1970年前后扩张的因素就是文革。1967-1968年的大规模批斗严重扰乱了中国许多地方的城市生产,为某些社队企业生产的商品创造了需求。大城市附近某些公社的干部率先更新社队企业的生产设备,在城市生产被罢工和不断的政治动员扼杀的时候满足他们的市场。[32]之后从1968年起,许多干部、工人和技术人员开始被“下放”到农村,他们都对社队企业发展发挥了作用。[33]同时,地方投资结构的变化也支撑了这些改变。比如说,如果新的社队企业没有收到地方银行的慷慨资金(这些银行在当时严格说来都是中国人民银行的分部,在一些情况下,也包括不接收个人储蓄的地方合作储蓄社),那这一切都会落空。比如在四川的绵阳,“对集体工业的借贷在1970年增加了58%,1971年再增加75%。1969-1978年间,借贷一共翻了5.7番。”[34]反过来,这之所以可能也是因为70年代初中国金融去中心化,部分农村地区逐渐开始演练投资基金的市场分配。[35]

尽管有国家、有时候还加上省份的推动,但是广义上的农村工业或者狭义上的社队企业与饥荒之间久久不去的联系,在许多场景妨碍了它们自身的发展。受饥荒打击最严重的四川安徽两省尤其如此,这两省的社队企业产出水平一直到1978年和1980年才恢复到大跃进的水平。[36]相反,大多省份在60年代末就重回1958年的顶峰,甚至早于国家在1970年开始推动农村工业。事实上,全国公社企业在1962-1971年间平均增速达到16%,比中国总体工业增长率11%还要高。[37]这意味着地方干部不顾中央政府的禁令,率先支撑上述的企业。不过,国家在1978年之前一直禁止公社和大队涉足大多工业,“任何公社若被发现涉足的工业超出公社规模就会受罚。”[38]。四川一名农村干部,曾报出自己在60年代末因为开设公社级砖厂被罚,此后运作熬过了大跃进的少数公社企业的时候,申请贷款和授权都屡屡被拒。[39]官方政策早已开始偏离工业增长的现实,这也促成农村政策从1978年开始大转向。

晚期发展模式中的阶级与危机

在60年代和70年代前后,中国与其他邻国的发展差距已经开始扩大。总体来看,社会主义发展模式在大跃进之后,仅仅能够保证迟缓的增长爆发和总体生计的边际性改善。初级教育和公共医疗途径在这整个时期出现改善是毋庸置疑的,但这些胜利的背后是无处不在的停滞。城市和农村的收入都进入实质的平台期,这一点不论用工资、工资加非工资的补贴之估值总和还是卡路里消耗衡量都可以证明。[40]同时,城市化已经完全停止。在发展模式的最后二十年里,城市居住人口占总人口比例一直压制在20%以下,1960年左右开始,每年只有平均1.4%的增幅,而这几乎全是自然增长所致。[41]但是有增长已是万幸了,因为50年代的新一代人口潮要找工作,开始涌入饱和的城市就业市场。结果文革时候出现了辞退潮和下乡潮,把更多的人口输送到农村和城市周边地区。

发展模式的阶级结构成型于50年代,在接下来的十年得到强化,界线就是城乡之间的差距。界线的一边是粮食生产者的农民阶级,另一边是粮食消费者的城市阶级。城市人本身按照获得粮食剩余的渠道级别再细分,这显然除了体现为吃得更多以外,还有数量庞大并且是实质性的特权。这些渠道的级别按照政治地位、以及身处各种规模、重要性不一的国有工业企业之中的雇佣状态来进行排序。但是到70年代中,发展模式的阶级结构开始出现掣肘。工业生产在持续增长(虽然在文革最动荡的年份出现短暂探底),但是这种增长带来的回报还是投入到了更大的投资驱动。在农村,初等教育扩大和明显的医保改善(两者都是通过熟练的城市青年下乡来推动的)有助于压制进一步的动乱,但是农村人依然在发展模式的阶级系统底层,没什么向上流动的机会。在城市,副业生产的限制正在放松,口粮和肉类消费得以略微增加,但是收入(包括补贴)依然停滞。这个模式尽管有无处不在的自给自足和地理上的不平均,但一般特点依然是城乡差距在这些年越来越大:城市的粮食消费阶级统管的收入大概是生产粮食的农村人的3-6倍之间。[42]

随着国家僵化和生产愈发军事化,黑市也早已开始成长。1969年动荡以后,军队就介入直接管理工业,而干部数量早在1965年就开始飙升。到1980年,干部总数将达到1800万的峰值,将近总人口的2%,总劳动力的4%。[43]在城市,粮食消费阶级内部的次级差距随着腐败而成倍增加,不仅干部,就连许多国家工人都在屯积粮票,侵吞企业基金,闲时运营非法的私人业务。[44]在这个城市等级制度底层的,是由低酬临时工、返城知青、“农民工”、“里弄工”和学徒组成的原始无产阶级。他们在小集体企业分包大型国有企业的业务,干着朝不保夕的活。到70年代,这个原始无产阶级已经增长至1000万人以上,占总劳动力3%左右。这种工人中年轻人与女性多得不成比例,并且大部分集中在上海和广州等城市,在这些城市比例失衡还更严重。[45]

发展模式后期的几年出现了持续去中心化和地方自给自足化,还有1969年动荡后启动的三线建设所带来的投资驱动。这种投资驱动由本身带有孤立主义色彩的军事逻辑所定义:三线建设强调,要在中国内陆省份的山区建设大型工业规划,目标是在沿海建成能抵御美国从海路入侵、苏联从北部边境陆路入侵的工业结构。[46]这次新发展井喷尽管在规模和性质上与大跃进类似,却没有从农村调度无法持久的大量资源,而是将紧缩政策更平均地分配到全体人口当中。工资停滞了,物质激励(奖金、计件率等等)被压低了,而生产的自给自足,就意味着那些规模更大、设备更好的企业,又或者风调雨顺的农村集体的表现就能比其他地方好。有许多文革(或者更广泛地说整个社会主义时期)日常生活的宣传画就出自这个时段,这时候意识形态奖励(红领巾、毛泽东画像、小红书)替代了物质激励,应对稀缺的则是本质上带有神灵色彩的号召,呼吁人们为建设社会主义而牺牲。

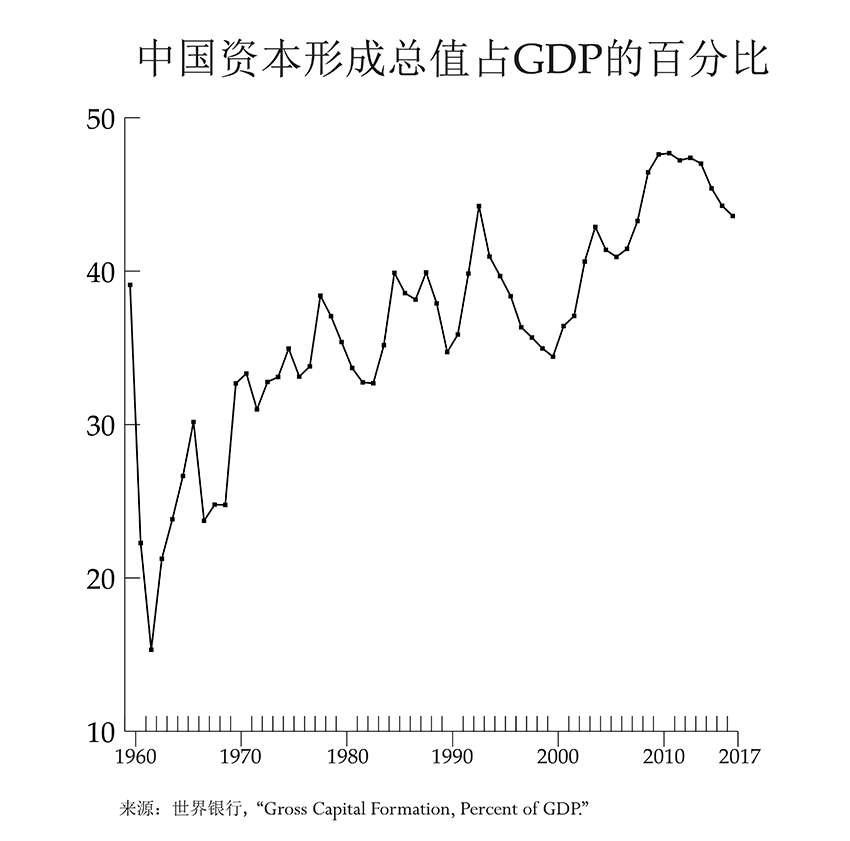

但是,这个时代的稀缺和大跃进之后直接体验到的稀缺有显著差别。大跃进后复苏的一个特征是相对低水平的投资。大跃进前,投资占GDP比例一直为25%左右,大跃进后就久久陷于15%。不过在这之后,投资不仅出现复苏,并且再也没跌入过这般严重的低谷。投资占GDP比例尽管在文革期间有短暂的下探,但从大跃进之后的低谷一直到今天,还是经历了周期性的增加。[47]持续的扩张性投资驱动这个“巨大推手”将成为中国发展的中心特征,还会在社会主义时代之后一直延续。“维系这些驱动来避免绝对稀缺的风险”,这种在发展模式初年就体验到了的需求,事实上也为经济开放提供了一个重要的理据。

2图

冲破阵营

在资本主义世界的战后繁荣让步于长期下行的时候,一系列存在质的差别的危机也已经在社会主义阵营内四处扩散。中国的发展模式虽然一开始成功防止了资本主义过渡,却只能通过日益僵化、军事化和狂热的党-国家–社会融合体协调生产和分配。类似的崩坏在其他社会主义国家早已显露。崩坏的根源在马克思主义学者当中一直是最热议的话题之一,过去将近一个世纪里遍布各种你来我往的争辩。书写这些争辩的政治派别被困在造反年代过后的冰冷世界当中,因此急于给自己披上早已死去的革命这件外衣。这里没必要复述这些争议,我们对这个与中国相关的问题早有探究。[48]不过有一个重点要在背景层面注意到:社会主义阵营这个总危机,是在斯大林1953年逝世后政策转变与民众活动之时抵达分水岭的。但是,正如中国的政策更迭通常是针对特殊危机的临时回应,是发展规划的局部极限,社会主义阵营内部开始走向白热的冲突也绝对不是斯大林之死直接“引起”的,赫鲁晓夫的政策转向也不单是政治上的突发奇想。相反,这之后的民众暴动(1953年东德,1956年匈牙利,1968年捷克斯洛伐克)和赫鲁晓夫改革,都是要回应深层次的危机。这些危机早已构建在各国内部,构建在苏联和更宽泛的阵营内部的等级制度之中。这个官僚化、暴动、改革还有某些情况下的崩溃过程,在各个阶段都是由局部条件塑造出来的。

因此,每一个社会主义国家,不论是苏联内部的联盟国还是外部国家,都会以自己的方式经历到这个时期的动荡。不过,冷战的全球规模也助力凿刻了这场宽泛危机之内的某些地区趋势。冷战两个主要地缘政治前线,一个横跨欧洲,一个在亚太沿海一线,而这些地区也将经历一些最严峻的效应。[49]东欧被视作苏联的俄国核心和资本主义世界之间的军事缓冲,这种效应就体现为彻底的对内镇压和社会广泛军事化,理由就是北约构成了威胁。有了这些条件,再加上许多国家融入社会主义阵营的时候曲折多难的历史,最终就激发了一系列民众暴动和更多的镇压。这个循环会在1989年地区的多数国家政府被推翻那时候达到高潮。不过在太平洋沿岸,朝鲜半岛和中南半岛的公开战事就成为危机的表现,此外还有菲律宾不断的游击战,以及台湾海峡两边的反复冲突。俄罗斯可以说置身战事外,中国可享受不到这点。

美国对与中国接壤的地区军事冲突的持续主动参与,引发出这样一个情况:由于苏联在赫鲁晓夫治下早在50年代末就开始布局与美国缓和关系,中国的国家动机与苏联开始出现矛盾。这时期中国许多对苏联的批评重点就是这种缓和政策,尤其是苏联用协议来遏制核武器扩散的种种尝试,比如《部分禁止核试验条约》。没等大跃进结束,苏联就停止了对中国核计划的一切物质援助,不顾美国近期把中距核导弹移到了台湾这个事实。但是,即使中国再也不能保证苏联的军事支持,中国领导层却能保证苏联与美国的利益不会联合起来反对中国。很快中国就开始金门炮战,引发了第二次台海危机,给赫鲁晓夫的“和平合作”序曲拆台。即便此时中国外交官私下力图敲定与美国的谈判,希望获得正式承认(因此也包括取代台湾长期持有的联合国席位),中国的宣传也开始公开强调赫鲁晓夫面对美帝是多么软弱。[50]

不过,同样参与这些危机的还有美国安全机器有目的的战略,目的是在社会主义阵营内两个大国之间创造介蒂。尼克松政府清楚意识到中苏之间长期的紧张关系,而新一轮紧张关系很快就会成为机会,来追求冷战外交中的三角战略,试图激发世界上两个最大的社会主义国家之间早已横亘、如今还日益不稳定的断层线。这些断层线在60年代前后已经开始变形,当时愈发自给自足的中国也认为,自己面临与世界上两个超级大国同时开战的前景。到文革结束前,断层线终于滑脱了,在社会主义阵营内部引发了地壳转移,最终决定了后半段冷战的形态。

这个事件后来称作“中苏交恶”。此事件虽然受斯大林之死和随后赫鲁晓夫追求的政策激发,并且都被局部的僵化进程推动,但历史根源还要再往深处探寻。20年代中共和苏联就在理论、策略与革命战略方面存在根本分歧,当时共产国际支持与蒋介石的国民党结盟的战略,却导致了白色恐怖灾难期,几乎消灭了革命运动。就在这些年里(以1927年上海屠杀为开端),中共领导层发生决定性转移,从以接受苏联教育的“二十八个半布尔什维克”为代表的正统、城市一翼,转移到以毛为代表的更为民粹、偏向农民一翼。虽然在外国入侵、内战和重建的数十年时间里,中共与苏联依然维持强劲的关系,但是白色恐怖这几年的经历既确认了中共的农村转向,也使中共对过渡依赖苏联的指导十分警惕。

但是,苏联的援助在发展模式初年还是必不可少的环节,尤其是满州的工业复合体,在50年代初有大量俄罗斯技术人员、管理人和工程师流入。1956年后局势紧张,这种援助和技能共享的流入也放缓至涓流的水平。到60年代末,流入就完全枯竭了。中国国内经济被社会主义和资本主义阵营同时孤立,自给自足色彩也愈加浓厚。这个情况被国内宣传描绘成了一种自力更生的自豪形象:中国与苏联的官僚僵化相对立的同时还反抗帝国主义。而在现实里,与自给自足相配套的是波动的国际政策,这也导致中国去支持红色高绵等暴虐政府,并且与邻国发生一系列高风险的军事接触活动,比如1962年的印度。

最有决定性的一次接触就是1969年珍宝岛事件。在这7个月中,中苏之发生公开但没有宣战的军事冲突。这次冲突本质上将此前十年下坡的经济关系与政治争端浓缩成一个公开敌对的符号。冲突的确切原因(河中心一块小岛的边境争端)并不十分重要,现在回顾的话冲突的结果也不重要(双方大概有一百多兵士阵亡,边境问题并未解决,也没有敲定停火)。重要的是这次危机所具备的规模清楚表明,双方在意的不仅仅是几片领土。这次冲突一开始,双方只是在黑龙江西部、俄中官方边境乌苏里江上的珍宝岛进行一连串攻击和反击,但不久两国就在整条4380公里的边境线上加派了前所未见的部队。黑龙江的战斗不单再次激起东北暗流涌动的争端,也引出了与苏联加盟共和国——塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦——接壤的新疆许多潜伏的边境问题和种族纷争。在现实中,边境从一开始就没有精细划定过。沙皇俄国与清朝一个世纪前签署的条约界定了备受争议的领土,而随后的两个革命政权将其继承下来。中国的极西领土尤其含糊,经历了一个多世纪的间歇战事才在1884年完全并入清朝。这个地区的种族多样,大多人口源自一系列突厥语系的游牧草原部落,其中许多在边境两遍都有很强的纽带。

当珍宝岛事件燃起了南疆接壤塔吉克斯坦的帕米尔山区一触即发的边境冲突,苏联也得以利用这个区域长期的种族矛盾获取优势。1964年边境谈判失败后,苏联就一直在边境加派部队:

1965年,苏联在边境有14个战斗师,其中只有2个师做好战备。到1969年,苏联部队在边境地区的师已经增加到27-34个之间(大约有一半做好战备),总兵力27-29万。[51]

除此之外,苏联还威胁要煽动中国内部发生分裂主义骚乱,并且所有这些都可能以核冲突为备用方案。早在1967年,苏联就在边境部署了长距移动核平台,部署点就在中国初生的核设施的打击范围之内(当时中国在罗布泊沙漠进行测试)。同年,中国在罗布泊引爆了首枚氢弹。到1969年,俄国就会开始考量与美国共同打击,消灭中国的核能力。与此同时,中国认为苏联与美国达成核对等(nuclear parity)威胁了国家安全,因为就在中苏关系愈发动荡的时候,中国所依赖的是加入苏联对外威慑这个“保护伞”里面。1968年,苏联入侵捷克斯洛伐克,这树立了一个令中国警醒的先例,也就是主张若有必要,苏联有权干涉其他社会主义国家的“勃列日涅夫主义”。[52]

面对这些威胁,中国军方转向“主动防御”战略,其特征是边境线小规模的埋伏打击。这被解释为是意在震慑未来侵略行动的最后一招防御行动。[53]在1969年初引发珍宝岛事件的,只不过就是这样的一次埋伏。苏联认为这些袭击就是侵略行为,不是在试图进行防御性的震慑——正是这个“主动防御”逻辑本身象征了中国军事政策愈发难以预测。同年文革进入高潮,随后因为解放军内部出现异议和内战风险而降温。到了春季,珍宝岛冲突已经恶化到上千部队介入的程度,到了夏末,哈萨克斯坦边境附近的新疆铁列克提发生了程度类似的恶战。自始至终,苏联一直威胁对中国采取核行动,古巴导弹危机结束以后,两国日增的紧张关系开始把大范围核冲突变成真正可能的风险。中国在8月开始正式备战,备战行动包括重新进行军事动员,为大城市制定大规模疏散计划等等。[54]

中国对核冲突这个威胁的反击是“人民战争”,通过长途入侵苏联来施行。虽然中国技术低劣,只有少数可部署的核弹头,但是中国的威胁主要来自军队的绝对规模,这个规模足以遍布苏联,在国内外进行持久战。中国内部相对低水平的城市化也打消了核冲突的威胁。既然人口没有中心化,针对关键城市中心进行核打击也就不会产生打击欧洲或者美国一样的瘫痪效应。苏联对这种威胁没有妥当的计划应对。如果战争真的爆发,苏东关键的战略中心就会落入敌手,跨西伯利亚铁路也很容易陷入瘫痪。某个节点苏联军方曾经考虑过在边境部署核地雷,但是他们的战略家明白,最后万一发生实质性的核袭击,就有世界大战的风险。[55]冲突最后不了了之,结束和开端一样混乱。

三角战略

虽然与苏联公开战争的威胁最终消退了,但是发展模式的军事化并没有。战争风险本身为解散更极端的文革组织提供了理据。1968-1969年这些组织的派系斗争激化成为地方的武装斗争,促使国家出动军方来平息。与此同时,为了保证生产不会中断,国家大部分基础设施也转交到军方管理。[56]在国内层面看,这样做只能为进一步的停滞铺路,但是在地缘政治层面看,这种军事边缘政策的最终结果就是中美和解,虽然是尼克松政府先开的头,但主动寻求和解的是许多中国国家高层,其中以周恩来为最甚。

60年代前后,有一点已经愈发清楚:自给自足和军事孤立从根本上都无法持续。经济孤立导致国内对自己无法生产的资本品的需求增加,而这种需求又鼓励开放外交关系,希望能借此获得这些资本品。与此同时,孤立也让所有可能的军事前线都有同时开战的风险:与美国的沿海战,与苏联在满洲和中亚的长途陆战,与印度在喜马拉雅山的山地战(在1962年中印战争之后),还有中南半岛雨林与苏联直接冲突、以及和亲苏联政府的代理人冲突。这些威胁已经导致中国本身内部的投资地理特征出现重大转向。三线建设驱动所关注的,正是在中国最渺无人烟的内陆省份进行大型军事基建项目。[57]三线这个政治符号的做法既鲜明也有军事色彩:日本侵略之后,国民党也有类似撤退到内陆的做法,将重庆设为战时的首都,并且建成了现在三线工业化驱动用到的大多数基础设施。

1969年边境冲突后,中国不可能再与苏联修复关系了。中国要走出孤立,唯一可行的出路是慢慢唱和尼克松政府创作的序曲。这个过程打先头的是周恩来,他是长期担任中国高级外交官的邓小平的盟友。但是开放不能归于中共领导层里一个单独派别。首先,这是日益堆砌的国内危机作出的回应,不是政治上的突发奇想,其动机尤其来自石油和化肥行业对资本品的需求(领导层认为这两个行业对70年代的工业计划能否成功发挥绝对重要的作用)。第二,中共领导层内互相对立的派别对开放持有明确却秘而不宣的支持态度。事实上,外交接触就是在文革期间启动的(尽管是在1969年的高峰之后),要是毛或者四人帮马上反对的话,接触就根本不可能发生。这种开放一开始走非正式渠道,先是1971年在毛的支持下进行后来被称作“乒乓外交”的乒乓球选手交流。这些非正式的序曲之后,周恩来与基辛格同年稍后进行了一系列秘密会面。

美国对中国的禁运在1971年底撤销,次年尼克松和基辛格正式访华,这是美国在任总统有史以来第一次访问中国。访问期间,尼克松和基辛格与毛进行了一次短暂会面,会面树立了对华政策的主要大纲。访问余下的安排是与周恩来进行一系列会面,其中穿插礼物交换和合照摆拍,最后是发布上海公报(这份公报直到今天依然是中美双边外交关系的基础性文件)。公报除了提到一年前撤销的禁运,还为未来地区的政策提供了初步思路。文件的言辞虽然含糊,但还是提议两国关系正常化,表示美国并不在地区谋求“霸权”(同时暗示苏联也不能谋求,为美国在未来边境冲突的时候可能表示支持中国留下余地),还有最重要的一点,是美国承认大陆政府,包括正式支持特定版本的“一个中国”政策,还有承诺关闭美军在台湾的部分军事设施。随着禁运结束以及和平解决台湾冲突的可能性已经敞露,这份含糊的外交声明也为中国与资本主义圈之间发展实质性的经济关系敞开了大门。

这个时候还不能说存在什么真正的长期计划,让中国向大量外国投资“开放”。尼克松政府的目的更偏向地缘政治方面,试图在社会主义阵营两个重心之间创造出介蒂。这个“三角外交”的建立与结束越战一样,成为尼克松长期的冷战战略重大成就之一。和解是战略性目标,是为了未来与苏联互动的时候赢得腾挪度和筹码,同时消灭对美国的一个巨大的潜在军事威胁(而这个威胁本身也并不希望深陷于新一场太平洋战争当中),防止形成任何形式的中苏联盟。[58]从国内的角度看,即便是中共内部的改革派,也认为这次初步的外交行动,只不过是极其有限的自由化纲要中的一环,目的是要解决一系列眼下国内的危机,而这些危机已经证明在60年代自给自足的条件下变得十分棘手。但是,改革的目的在于保存,并且实际上要重新焕发发展模式本身的活力。[59]从来就没有什么关于市场转型的长期战略。相反,向资本主义过渡只是危机并发的紧急产物。这个时候一系列混乱的国内改革导致地方市场化和农村工业化,此外外交开放也恰逢资本主义世界的盈利能力长期下行。两个事件大致处于同一时间,分别在80年代和90年代开始推动贸易和外国投资达到了高点。

民族、国家与家庭

有一点虽然似乎不言自明,但在这里说明一下还是很重要的。尼克松政府投身其中的这种国际外交,前提是连贯统一的民族,而资本主义世界必然是一个民族国家的世界,国家在当中发挥施行、培育和宣传这种民族差异的作用。发展模式成功将文化多样化、政治碎片化的东亚大陆打造成一个中华民族国家,却最终成为相对平滑进入资本主义世界的必要支架。但是,上述这个前提不仅仅是地缘政治的意外。民族和现代国家,再加上地方权力原有的制度——其中最重要的是家长制家庭——已经一次又一次证明自己是积累的本质因素。中国不是例外。完成民族建构的过程是发展模式的一个主要目标,但这个目标也成为了向资本主义过渡的关键启动因素。与此同时,尽管存在反对性别不平等的宣传,并且与革命前相比性别平等也有显著的进步,但是性别不平等在发展模式里继赓以后,最终会为无产阶级的成长提供社会空间,而这个阶级在头几十年里以女性为主。[60]

在这里有必要后退一步,考量一下积累这个抽象的驱动究竟是怎么变成活生生的现实的。虽然资本物质共同体最内在的逻辑,似乎指向一个联系顺畅、充分的全球性的系统,积累的根本性循环也没有妨碍,不过现实是,积累只能通过现实世界的价值生产才能发生,而这个过程的内在是混乱的,不断遭遇妨碍,不断用强力突破。价值规律不是从天而降的,是乘着炮舰,顺着通胀的碎浪抵达的,或者说是一支矛,放在条约和贷款协议的纸张背后。价值规律的基线条件,是资源和人类劳动力起初在商品系统的外部,现在也变成商品并一直为商品生产系统所用。这就是说,系统以外的区域必须吸收进系统。不过这也造就了一点:尽管反复出现的危机将劳动力赶出生产过程,还遗留下一圈圈休耕中的锈带废墟,但是土地和劳动的商品形式还是必须尽一切必要手段维持下去。所以,我们讨论中国纳入资本物质共同体是在讨论一个特定的历史时期,同时也在讨论协助这个过渡的局部机制。但是在许多情况下,这些机制也成为今天资本主义维系价值生产的基线条件的手段。

因此,从根本上具有经济性质的动机就披上了经济外的多重形式,这些形式通常从已经存在的权力结构那里扩展适应出来,并且几乎一定将结构自身的惯性带入新系统。这导致压迫机制远远超过系统总体的基线经济需求。这在中国特别包括国家的总体运作(警察、监狱、产权法),但是也包括一些特别工具,比如户口系统和档案(表面不过是行政“记录”,但是实际是公安部掌管之下的个人化监控系统)。这两者都是源出社会主义时代的扩展适应。类似作用的还有民族身份。民族身份的作用、与截然不同的“汉”文化/族群这个概念之间的关系,对国家的总体可信度,对在新疆和西藏等地进行领土统治的暴力宣称来说,都有至关重要的作用。[61]与此同时,家庭的继赓和性别不平等广泛传播,已经成为创建和维系资本主义阶级系统的关键要素。农村发生的市场化将各个家庭的产能视作基本单位,如果没有能力通过家长制的家庭单位来动员劳动,那也不可能转向“家庭责任制”。此外,中国早期的无产阶级以女性为主,这是因为农村工分分配和城市雇佣已经存在不平等,最早涌入珠江三角洲等地的私人资本也是通过氏族网络动员的。

如此这般的机制即使依赖于,并且在运用的时候最终服务于这些经济需求——这些机制在价值积累的循环那里绝对不是真正“自主”或者“半自主”的——也不能被还原为单纯的经济原因。这是因为,这些机制的惯性质性既赋予机制经济外的性质,又赋予一定程度的内部一致性。这种一致性生成了一种错觉,以为国家、民族、种族、家庭等等即使在经济可能终结之后,依旧可以以现有形式生存下来。这样的机制就是马克思称作“原初积累”的维度。但是这些机制也不是某个历史“阶段”的残留,不是许多“原始”或者原初积累的经典错误阐述希望我们相信的那样[62],也不是用来掠夺尚未被吸纳、在过渡以后依然能持存的“普通人”的一种方法(作出这样的想象的理论是将原初积累改编为“剥夺而来的积累” (accumulation by dispossession)了)。[63]原初积累不单单是历史里某个阶段——毕竟历史仿佛活生生在蠕行的雪崩,具有甩掉一切驮负在身上的阶段的趋势——也不依赖资本主义系统某个边缘(内在外在都是)的持存。可能最重要的是这一点:这些过程并不仅仅受剥夺界定。原初积累唯一本质性的特点,就是建立和维系积累所必需的框架这一行为能继续下去。这个框架不是什么间隙性空间里的(interstitial)普通人的闭合, 而是资本物质共同体的持久维系,所造成的只会是共产主义潜力被提前赎卖(foreclosure)。[64]

对我们来说,这就意味着中国这个国家的创立——本该以汉族群绵延连贯的文化为分界线——和家长制家庭的持存,是相对平滑进入全球资本主义系统的必要前提条件。但是,这个过程的偶然性通常在事后思考之中被掩盖了起来。既然中国这个民族(国家)完成了资本主义过渡,既然政府和家庭的基础设施也扩展适应了,满足持续积累的需求,那我们就可以说,即使发展模式不属于资本主义,但是社会主义时代创建的这种基础设施实际上生育出资本主义原初积累的机制。这就等同于说,日本德川时期或者普鲁士腓德烈大帝时期的国家与氏族,即使两国本身的经济绝对不是资本主义,在将来也会成为资本主义国家形成过程的本质因素。这并不是说民族国家的存在本身是过渡的担保。这样的国家可以也曾经在生产方式变更的时候,或者面临对立的军事力量的时候崩溃(比如中国国家自己在世纪初的经历),实施资本主义过渡的背景也可以是这种巴尔干化,实施的基础也可以是新中政治心——在没有国家的条件下,融入资本主义的第一步总有制图学色彩,这时候殖民势力在空白的地图上随意划分边境和民族界线。资本主义社会里最基本的意识形态假设,就是有意愿将资本主义规划到过去那里,似乎资本主义既永久也必不可免的一样。将社会主义发展模式描绘得似乎一直偷偷具备资本主义性质一样,又或者描绘为只是原始积累的一个阶段,为资本主义扫清道路一样,这只是在重复上述的流程,将历史中的偶然性拿走,巩固了资本主义不朽的神话。[65]

在现实里,中国创立为民族国家只是替国际资本主义系统提供了一个敞口,最多也只是为过渡的总体方向可能带来的后果组合提供了趋势。但是,如果中国保持巴尔干化的状态,那么侵略行动、殖民化和债务束缚也会带来基本一样的结果。不过,对历史进行反事实的论述(counterfactuals)也只能显明这么些事情了,也没有这样一个机能,可以勾勒出上个世纪可能存在或者不存在的资本主义之外还有什么潜在路径。我们可以得出的结论就是,政府在发展模式期间创造的基础设施,最终会助力创造和持续维系土地与劳动力商品化的系统。与此类似,家庭这个单位的维系也会为市场化、无产阶级化和资本向内流入提供底部支撑。下文将会探讨这些特点究竟是怎么扩展适应到资本主义过渡过程之中的。但是在这里要注意一个重点:一个广泛的国家和前资本主义的孝道传统的存在是资本主义引入东亚大陆的重要机制,不是阻碍。

精神的极限

除了地缘政治的孤立,中国的改革派还要回应国内不满情绪缓慢增长的浪潮。这一部分是文革的动荡巅峰造成的事后效应,不过也是晚期社会主义的一种新型幻灭。这种幻灭出自高投资所带来的前所未有的长时期紧缩政策。由国家给出、近乎宗教的公社主义种种新形式,在社会主义教育运动等等运动那里典章化了以后,曾经也算有所作为(虽然阴晴不定),既可以合理化持续不断的物质稀缺,也可以将为社会主义规划作出的牺牲转化为自身的精神奖励。不过,精神总是在肉体那里迎来自己的极限。这时期许多民族志在个人层面记录了这个进程:模范工人被卷入早期文革的热情之中,牺牲了大跃进以后引入的物欲,因此获得国家庇护这个近乎宗教的符号奖励。这在一开始对他们来说似乎真的具备社会分量:毛的画像裱了框,红宝书放在了架上,别针和红领巾也系在了衣服上。但是,岁月如梭,这些符号也空洞起来。一叠叠小红书在一堆堆毛的照片旁边堆砌,这些照片已经多得没法装裱。现在看来,这种精神公社主义只能累积大量无用的兑换券,国家意识形态的符号框架也开始倒塌。就连大多数模范工人也没法辟除这种日益增长、对精神激励不再信任的犬儒心态。在最宏观的层面上,这一点首先彰显为黑市、非法营生、囤积居奇、工作拖拉——所有这些手段都以至高德性为代价,先满足物质德性(material virtue)。最后,这样一种犬儒心态总会具备更为公共的性质,以至于到了1970年代中,公开的骚动已经再次开始滋长[66]。

早在高度军事化的三线投资推动的高潮时候,裁减就已经出现了。1971年林彪事件以后,对军事政变的恐惧促使当局缩减军队在生产的参与度。另外,改革派成功保证了西部的冗余营建项目得到削减,并得以将更直接的生产性投资输送回沿海地区。与此同时,初期与尼克松和基辛格的会面促成了“拿出43亿美元进口工业设备”的一项协议,其中重点是“美国–荷兰合资的国际开发财团的11个超大型化肥厂设施”。[67]直接的战略性目标是保存发展模式,而不是进行广泛的市场改革,当然也不是去完全融入全球资本主义经济。但是改革还有一个策略性方面,目标就是弹压人民当中普遍潜伏着的骚动。

1974年,新一波工业行动席卷城市,虽然行动比1960年代末更为收敛,但是席卷的程度依然足以表明,尽管当时对许多同样的经济问题(工资停滞,福利服务恶化)另有说辞,但问题依然持存。[68]可能更重要的是在这个时候重新浮现对政权的直接批评,不过由于1969年镇压了大多极左派,这些批评现在聚合成更为公开的自由化计划,要求民主化的同时也日渐要求市场化。1974年,李一哲小组在广州用一系列大字报发表了首份公开宣言,这个小组是文革高峰时曾短暂入狱的青年异议者(以李正天、陈一阳和王希哲为首)组成的松散联盟。李一哲小组组建的立场虽然不及几年前极左派更为极端的观点,却有着隐约的人道马克思主义色彩,性质上与东欧异议者倡导的类似,同时也因为能够详细运用马克思主义理论来证明这个前景(主要由王希哲完成)而为人著称。这些大字报最有影响的一篇是《关于社会主义的民主与法制》,对政权进行了(不直接但清晰的)批评,对象包括官僚阶级这个“新贵族”、四人帮和个人崇拜。当时对异议者的大规模搜捕关押已经结束,大字报因而提倡逐渐民主化,其中一些关键作者在70年代末还继而成为民主墙运动的领袖。李一哲的文章是赵紫阳策略性批准散布的,当时他是广东省委书记,后来成为中国改革时代的关键领袖之一。因此,民众的不满情绪至少有一部分是被党内某些改革派培育指引的,他们希望这些批评所包含的政治信息能很好地动用起来抵抗敌对派系。[69]

但是,即便赵紫阳出于政治目的而动用这种批评,李一哲小组揭示的骚动也绝不是这种派系斗争的产物。李一哲的作者只不过开始将自己的文革经验形式化,同时为已经开始出现在民众抗议当中的许多需求提供理论背景。这种抗议集中在中国的主要城市中心。1974年发生“白云山事件”,数十万工厂工人、退伍军人和青年到广州旁边爬山,这次集会表面是中秋节纪念先人的活动,实际上变成对官僚化和贫富不均的抗议。[70]1975年夏季,一次不宣而起的罢工席卷杭州,“最后只能以工厂驻扎大军收场,部署的部队多达3万人”。[71]1976年,周恩来之死激起了1960年代末以来最大的抗议之一。中国各个城市的活动人士将总理之死用作公共集会的理由,计划在4月5日清明节当天聚集。四五运动有全国许多青年工人参与其中,喊出了文革前后累积起来的许多隐蔽的不满。[72]

不过,这次运动同样以新角度展现了这些要求。抗议者吸收了李一哲小组的一些用词和逻辑,开始用高层党政来罗列自己的要求。1976年工人领导的抗议,虽然本质上延续了1956年上海罢工潮以来的一系列抗议和文革早期的骚动,却稍稍偏离了“经济主义”罢工传统,不是要求增加工资和福利、改善工作环境和增加工人对生产的控制。[73]相反,抗议者直接指向党的领导层,将工资与生活标准的长期停滞,与1960年代末压制暴动以来一直掌权的四人帮联系起来。与此同时,周恩来本身是与邓小平亲近的改革派,他的立场也有助于将这种骚动传递为民众对改革派更广泛的支持。运动以1976年天安门事件为高峰,当时天安门广场纪念周恩来的花圈被一夜之间拿走,抗议者被强行驱赶。虽然抗议者大多数没有对改革派的任何一员表示强烈支持(当然周恩来是例外),官方媒体报道却将抗议归咎于邓小平,以此为借口将他软禁在广州。讽刺的是,如此回应产生了这样一种效果,使改革派似乎掌控了超出真实程度的露骨的民众支持基础。[74]一旦改革派在1978年掌权,四五运动就“被邓小平政权呈现为自发的群众运动,对已故周恩来和他的被保护人邓小平表示支持,同时反对四人帮(也暗含反对毛泽东);总的来说,将运动呈现为民众拒绝文革。”[75]这是不顾运动中工人提出的要求在过去十年所具有的清晰的连续性。

罢工尽管被打压,1976年还是在中国各个城市继续着。之后的9月是毛泽东逝世,抗议浪潮继而被重新用来证明驱赶四人帮的必要(当时四人帮在毛泽东的庇护下刚刚获得权力)。领导层的变更确实受到欢迎,在当时又激起了一次所谓“三空”的集体动员,“商店酒柜,烟花爆竹店,就连医院病床都空了”,人们都去参加“可能是全世界有史以来最大的一次自发派对”。[76]不过,尽管领导层变化了,抗议并没有就这样消退。1978年的民主墙运动秉承四五运动的传统,对由邓小平掌舵的新政权提出了许多同样的关切。工资和城市住房短缺是主要问题,此外许多活动家还继续呼吁增进民主化。不过,抗议者破天荒地将中国的发展状态与资本主义国家相对照,包括西方和发展迅速的邻国。随着韩国、台湾、新加坡等国家,甚至香港都在经历迅速的发展(它们在二战后建立基础的条件与中国类似),中国和邻国之间无以计量的差距也明显起来。许多人开始发问,为什么更先进的社会主义制度,没法在生活标准这方面产生同等或者优越的回馈。这个问题要到1980年代才变得突出。[77]但是,民主墙运动没能达到1960年代末所给出的批评的激进程度,最激进的情况也只是要求提高工资和加快发展,同时要求南斯拉夫式的工人自我管理和部分市场化。[78]

邓小平政权虽然起初表示支持,但到了1980年代头几年就害怕工业骚动将会失控。尤其是同时期波兰团结工会的崛起,似乎表明如果将太多权力转移到工人和新建立的村级选举机制那里,类似的事件就有可能发生在中国。国家的回应是逐步压制加上经济让步。对党抒发不满的自由慢慢被收回,法理上的“四大自由”——大鸣、大放、大辩论、大字报——被1980年宪法删除,两年后罢工权也被撤销。与此同时,1977到1979年开始安排一系列加薪,这是十多年以来的首次。工人在地方政治和生产的某些方面也被赋予更大的影响力。[79]这就是改革派展开政治工作的背景,这些早期改革通常是为了直接回应过去几十年累积已久的危机。但是总体来说,这种回应是不完备的。虽然生活水平上升了,官僚化的问题却似乎在加剧,政治精英还开始与技术精英融合,形成越来越贯通的统治阶级。这就证实了文革前后许多异议者给出的批评没错,但是连这些批评者也没有预见到眼下事态的真正重要性。随着市场化的进展和原始无产阶级的规模壮大,已经开始贯通的统治阶级不再仅仅是一群官僚精英,只会随意抽取粮食剩余,而是开始具备逐渐成型的资产阶级的特点。

停滞、现代化与回归家庭

如果说社会主义发展模式的城市部门所面临的物质局限导致工人阶级的抗议,那农业生产的瓶颈同样导致城市与农村地区的社会不稳定。大跃进以来的人口增速,使得人均粮食产量还不到1970年代中就陷入停滞。国家在大跃进之后已经减少了粮食抽取,担心与农民早已紧张的关系会有恶化。事实上,国家的粮食收购在1965-1978年间几乎没有增长。[80]1971-1976年,国家收购的粮食还不够城市的粮食消费量。[81]为了应对,1973年,国家实施中止招聘职工的政策。青年人被送往农村,实际上是将他们推到了国家的义务范围之外,而他们的衣食住行从此就由农村生产单位直接提供。即便如此,粮食缺口还是没解决,在整个60和70年代,进口粮食变得越来越必要。[82]有一点至关重要:积累率决定了国家在工业发展过程中可以投资多少,而农业瓶颈则成为积累率一个严格的物质局限。这些不仅是系统性错配和农业生产力停滞的问题,还表明发展模式的一个深层次核心危机。由于这样一个精细的庇护结构建立在城乡割裂的基础之上,维持稳定的粮食抽取就成为维持发展模式本身的第一要义。随着这个核心关系开始解体,裂口就会向外波及,影响生产的方方面面。

由于停滞的农业增长拖累工业发展,国家开始重新致力农业现代化,包括以粮食生产为焦点的“洋跃进”。[83]虽然对大寨模式的政治号召和呼吁仍在继续,但是最终使生产出现真正增长的是国家在农业投资方面的“冒进”[84]——1978和1979两年的投资增速尤其接近9%,几乎是其他部门的两倍。[85]与此同时,1979年的积累率也增长至少见的高位34.6%。[86]几百万农村劳动力加上巨量的国家新投资,致使1977年初出现了将近40万个新的农业基建规划,开拓了新田地,改善了旧有农田,建起了新的灌溉和节水基础设施。[87]新资金现在可以投入到机械化和科学的农作技术了。农业现代化还意味着生产规模将会增加,而这又是机械化成功的前提条件。与此同时,许多地区的农民正在试验各种定额制和责任制,生产任务继而被分包到小组头上,在少数地区甚至到了家庭头上。不过,大部分时候分配依然停留在生产队层面,包括采纳责任制的地方也如此。1970年代末前后,党在官方层面依然排斥重返家庭农作(虽然也承认不同地区可以使用不同的核算制),并且只能在条件特别适宜的情况下把核算单位上调至大队一级(即便这曾经是长期目标)。

总的来说,这些投资导致粮食增产,全国产出从1977年已经连续三年没变的2.85亿吨,增长到1978年的3.05亿吨(增长8%),再到1979年的3.32亿吨(再增长9%)。[88]即使总耕种面积的下滑趋势一直持续到1984年,还是实现了增产。[89]国家的农业收购价格上升了(1979年上升22%),[90]农业生产的税款则减少了。超出定额的奖励增加了,而定额本身也减少了。[91]再加上农村工业的收入,到1978年底人均农村家庭收入几乎增长了20%。[92]所以,如此的改革似乎暗示一条走出农业瓶颈的道路,故而能使我们一窥未来,看到那条可能拯救衰败的发展模式的路。

然而,这些农业现代化政策也显著导致了赤字走高,1978-1979的洋跃进政策也因此叫停。不是因为别的,正是这些赤字导致1980年代初回归家庭生产。1979年赤字成为党中央的一个问题,原本较小的国家盈余变成20%的赤字,且在次年变为17%的赤字,[93]而当时要将国家开支削减多少、如何削减等问题并没有共识。赤字还因为通胀上升而复杂起来。主要被归咎于农业投资和收购价格上升的赤字问题,现在引发了一场争论:是否要转向“家庭联产承包责任制”(大包干)来减少国家的农业现代化成本。正如新任总理赵紫阳在1980年3月所说,“国家的包袱太重,[我们]负担不起。[94]他提倡,依赖国家调拨粮食的农村地区应当转为包产到户。这些政策很快获得邓小平的背书,他在4月表示,如果包产到农户,国家投资就可以减少。[95]1980年,国家对农业投资减少逾10%,而1981年减少近44%,导致粮食产量从1979年的3.32亿吨,减少至1980年的3.2亿吨和1981年的3.25亿吨。[96]积累率从1979年的顶峰34.6%处开始下滑了。[97]

可见,党的领导人对转向包产到户的主要忧虑,是农业现代化对国家收入的负担,并且实际上,回归家庭农作就是回归50-70年代中期典型的低投资农业。1970年代末农业现代化的高投资是短暂的反常。到1980年底,14%的生产队已经转为大包干。[98]但是,无论这个集体制度在地方的效果有多好,大包干要再用一年时间才在所有农村地区获得官方鼓励。[99]到那个时候,超过一半的生产队已经转为大包干,国家也对省份施压,要求农业生产组织转型。这个回归家庭农作的转向,一开始被人们视为解决国家赤字的临时举措,将对农村贫富不均的顾虑暂时搁置,可以激发农民去加大劳动强度的同时,不需要国家去投资农业现代化这个长期政策所必需的资源,就能使产量出现一次性增长。因此,转向大包干最终是发展模式分配资本品的方法所具有内在矛盾的产物——通过国家大量投资农业而产生赤字,试图以此实现农业现代化,因此引发危险的通胀压力,束缚了用于其他工业项目的资金。但是,这样的资本分配不能简单收回,因为资本已经落实为大型厂房布局和设备。所以,不可能回归赤字前的瓶颈。所以为了规避赤字产生的结构性不稳定,大包干即便不被理解为唯一的方案,也被理解为最简单的方案。

长远来看,这构成了去集体化的开端。到1983年末,98%的生产队已经实现转向。[100]与此同时,生产的去集体化还有农村管理的去集体化相匹配。公社的建制功能被乡政府取代,大队一级被村所取代。各地主要采纳的生产方式为“大包干”,也就是土地依然归村集体所有,但是家庭只要生产了作物,满足国家给生产队的配额,自己就可以在承包地随意生产。[101]在这个制度下,生产队不再管理农业生产。这样的一个直接后果,是村与村、地区与地区之间的贫富不均加剧。在新制度之下,某户与同村其他户相比表现如何,和家庭的规模与构成有很大关系。不过,经济成功一个更大的因素在于村落的位置,以及某户和当地领导的关系。在临海地区和繁华城市,到市场出售超出配额的多样作物可以使某些农民增收,但也导致地方的贫富不均加剧。村与村之间的不均也和这种村内部的不均相像,因为人迹罕至、远离城市的地区农民,在同一个制度之下获益的机会也会变少。

起初,家庭与集体之间的承包合同只有1-3年,但是为了刺激土地再投资,合同时长很快延长到了15年。农业生产一开始在1980-1984年间出现增长,尤其是在化肥使用更广泛、增加劳动投入的动力增加的情况下。对国家而言,新制度的短期收益体现在金融负担减少(农业投资维持在低位),只是农业现代化也放缓了。但是,城市食品价格依然有补贴,并在整个1980年代一直低于农村收购价,因此赤字依然出现。事实上,上述的农业增产迫使了市场改革的深化。现在改革的目标是收购、经销和配额系统。

没有强硬的集体系统去执行配额,许多家庭开始干脆无视配额,转而去生产经济作物。[102]与此同时,当初为了管理农业剩余的短缺而设计的统购统销制度,现在在国家已经保证不论数量都将收购的情况下,却面临生产过剩的新问题。[103]这促成粮食收购的市场进一步改革,因为随着产量增加,担保统购的成本就非常之高。1981年,国家对农作物的补贴占总支出比例增至18%,1984年仅仅微降至14%。故此,1983-1985年间关键农产品的超额奖励被取消了,单一价格制度因此形成。担保价自此替换为协商价,于是国家可以响应时刻变化的市场。最后在1985年1月,国家试图完全结束大多数农产品的配额制度,转而通过合同与市场收购影响生产,同时用兜底价来稳定生产。[104]随着配额制度结束,国家收购某些农产品的担保也一同消失。[105]

这些改革的目标,是用市场收购取代国家计划统购。但是,同样强大的结构性力量依然在向反方向推动,因为城市食品价格补贴出现一点减少就会导致城市骚动,侵蚀改革派脆弱的信誉。因此,结束担保价的政策没有充分实施,1985年粮食产量下滑也迫使国家支付更高的市场价格,等于再次增加了食物补贴的成本。[106]尝试将农产品价格完全市场化的做法,在整个改革时期掉入了自我重复的循环:国家预算里食品补贴的成本居高,迫使国家进行收购,某些时候还要进行市场价格改革,粮食产量因此减少,国家对改革的态度又相应有所让步,通常又会上调补贴成本。但是除了粮食产量,动物饲料和其他农业投入(即化肥和杀虫剂)的成本居高,同样有利于把更多的农村劳动力推向农村工业,为蔬菜等次要农产品培育市场。[107]如此看来,尽管存在多轮的改革和回调,市场化总的来看还是有推进的。与此同时,贯穿整个过程的一个关键矛盾,是如何减少食品补贴导致的国家资金负担的同时,避免城市的食品价格上涨太多,导致因通货膨胀引发的城市抗议。正如1989年天安门抗议显露的那样,国家在这个层面失败了。国家只有通过镇压运动才能跨越这个矛盾,最终将农产品市场化。

农村工业的黄金年代

随着农业生产蹒跚走向市场,农村工业也经历着复兴。1978年的三中全会成为针对早已进行的地方发展的官方裁决,标志着合作社运动、大跃进、大跃进后的管制、1960年代末以农业现代化为焦点的复苏之后,农村工业的第五个转折点。全会除了向社队企业提供退税和豁免,不但呼吁“宜于农村加工”的农产品由农村集体企业完成所有加工,还鼓励城市工厂将部分零部件加工业务让渡给社队企业经营,“支援设备,指导技术”。[108]1960年代初饥荒之后施加的限制措施终于撤销了,公社和大队可以在任何工业经营自己的企业,不过有四个行业保留给了国家:棉纺、烟草、军武,以及某些钢铁。[109]不过,就连这些限制在施行的时候通常也有地方上的例外,因为不同类别的钢铁工业可以以不同规模运作。同时期的温州非国有棉纺厂就是鲜明的例子。

总的来说,这些改革促成了农村集体企业(很快将重新命名为乡镇企业)互相交接的地区网络逐渐形成,此时这些企业为城市的国有企业供应零部件。这个模型称作“国企–乡镇企业中枢”,并最终为上海等地的资本主义过渡发挥了重要作用。不过,社队企业一开始还是肩负了促成农业现代化的期望,现在又加上了官方对农村工业传统作用的复兴和扩大。这个在现实中从来没有完全消失过的传统作用就是加工农产品。随着统购统销制度逐渐让步为私有市场,这个功能也变得尤为重要。随着农村集体企业面对部分市场化、农业去集体化、生产力上升和金融去集体化的共同影响,羽翼开始丰满,三中全会之后出现了许多推广社队企业的新政策。结果,1980-1983年社队企业产出值年增速达到了13-19%。[110]增速虽然依然强劲,但与1970-1976年的平均增速25.7%相比是放缓了。尽管动力增加了,但是增速放缓的原因可能是这些年头人们对农业更有积极性。由于1984年开始加大政策激励,加上农业方面的激励减少,比如收购价格下降等,社队企业的增速才开始腾飞。

所以,这十年对农村工业来说可以分为两个阶段。早年是1978-1983年,社队企业开始试验各类所有权架构、财务安排和雇佣关系。尽管官方称呼是“社队企业”,但许多其实属于生产队(这是大队一级之下最小的行政单位),甚至属于个体户所有,或者是个体户与集体混合所有。1981年,一队外国研究者观察到,存在着“家庭或多个个人,又或者家庭加上同社或不同社的队、大队而联合创立的社队企业;同社或不同社的队或大队联合创立的企业;公社加上国企联合创立的企业”等。[111]这既展现出最终成为主流的私人企业趋势,也展现出经济层面明显多样化的可能性,而后者绝不是现在可能以为的那样,是在必然大步迈进资本主义。如此开放式的多样性,很快就会在中国内外引发一场关于“市场社会主义”可能性的广泛政治争论,而社队企业/乡镇企业的试验性质将会在其中发挥中心作用。

不过早在1980年代初,这种试验实际上出路何在的迹象就已显现。虽然这些所有权架构的合法性依然在灰色地带,但是社队企业一旦完成了注册,就可以获得相当的国家援助,包括贷款(来自政府、银行或者为之生产零件的国企)和指派的技术人员。这些技术人员不是“集体”企业的一员,所以本质上属于雇佣劳动。即便前一年已经开放四个经济特区,但中央的政策要在多年以后,才允许特区外的私人企业招聘雇佣劳动者。[112]在金融层面,这种关系也在变化:实际层面的联合股份所有人正成为普遍的贷款接收方,此前社队企业要拿到公共品和服务的融资,必须向公社或者大队上交几乎所有利润,现在这个要求也在缩减了。譬如说,1980年有一家四川的社级“联合公司”创立,负责管理28家企业,其中大多数就是原来的独立社队企业。这家公司一开始“向村里(以前是大队)和合作社(以前是队)发放免费股份,公司由此诞生”,然后出售新股份用于财务投资。这些新股份包括村和个人在内所有人都可以买卖。虽然1981年私人股东只占这家公司的1%资本,但是“原则上个人可以在中国的集体企业获得股份,这个事实代表了政策出现令人诧异的变化。”[113]这还表明了巨大的新贫富差距的增长:四川另一个地方的大队级公司管理了四家企业。经过几年的发展和重新组织,那五个生产队里的201户当中,有25个一点股份都没有,60多个各自拥有10多股,1个拥有20股。观察者的结论是,“这种企业组织的新形式以及筹集资金的方法,可能会导致在农村相当快地出现一个‘小资产阶级’(penny capitalists)。”[114]

和往常一样,现在国家急于赶上雨后春笋般的地方动力,希望能给予他们方向。因此十年农村工业复兴的第二阶段启动了,这一阶段以更迅猛的增速为特征。1984年首日,党中央发布《关于一九八四年农村工作的通知》,呼吁各级政府“鼓励农民向各种企业投资入股”,并且“鼓励集体和农民本着自愿互利的原则,将资金集中起来,联合兴办各种企业”。[115]几个月后,党的另一份通知将社队企业的官方称呼改为乡镇企业,因为在那时候,几乎所有公社都已经重新组织为乡,大队也组织为村,许多队级、户办和联户办企业也已在农村地区出现,所以需要一个范围更广的范畴。[116]通知还宣布,对乡镇企业和国营企业要一视同仁,包括国家援助。官方承认的乡镇企业数在1983-1985年间增至原来的十倍,就业翻一番以上,产出值增长270%。[117]其中一个原因,可能要归于“乡镇企业”这个新范畴纳入了已有的企业,但是行业迅猛增长的速度依然前所未有。1986-1988年间企业数增长50%,就业同期增长了27%,使得1989年产出值比1983年高出八倍。[118]在这些乡镇企业之中,私人企业的增速比集体企业快,服务业的增速比工业快,那些“经济落后”地区的企业比“经济发达”地区的快。[119]

如此企业在没有国家鼓励和监管的情况下早就开始成型,但是官方承认和国家援助加速了这一进程。为什么国家在这个时候,突然自由化和推广这样一类农村企业?为什么集体和个人农村企业家这么主动响应,特别是在1984年之后?如上文所说,1984年后收购价格下滑,投入成本增加,土地肥力减少,其余类型的工作机会(包括迁徙和农村工业)增加,因此农民投资农业的动力也随之下滑。“离土不离乡”这个愈发普遍的决定(在当时也就是去农村工业干活的意思),最终会成为国家问题,只不过一开始的时候没有将其视作对粮食安全的威胁或者通胀的风险。社队/乡镇企业的员工,理应在空余时间继续耕种去集体化了的土地,但是这些企业当中有一部分同时支持农业持续现代化,提升农田收益所必要的劳动量因而减少,由此产生的过剩劳动本来需要国家创造其他岗位来吸收。推广消费导向型的农村工业,与国家转向更受消费驱动的增长、增加轻工业对重工业的比重等战略是一致的,推广农村企业为国企制造零件和加工材料也是这样。这种推广已经发展到连国企自己也在生产消费品的程度了。中国在几十年“短缺经济”后出现消费品稀缺,意味着在城市消费经历前所未有的增长的情况下,两种类型的农村企业在1980-1990年代都有许多市场机会去实现迅速增长。[120]

虽然农业部门面临的直接局限鼓励了乡镇企业发展,但是这些企业为经济创造了相应的新动能和新问题。企业生产消费品、为国有企业提供投入、为农村人口产生可支配收入消费等等,有助于刺激消费,但也相应导致了通胀,在1980年代末引发城市动荡,迫使国家调整经济战略。与此同时,政策更迭在地方层面激发了农村干部去帮助创立和扶持这样的企业。财政去中心化迫使干部规划新方法去创收,也使他们得以获得更大的回扣(不论合法与否),如此一来,腐败就将成为1990年代中期中央将集体乡镇企业私有化的理由之一。评估干部的升迁从意识形态指标转为更纯粹的经济指标(比如销售量和就业数),而乡镇企业对这些的贡献比农业自身要大。或许最重要的是,中国第一批私营企业正是诞生自1978年社队企业这种新类别的爆发,并且从此开始小心试验所有权和就业的新架构,而1984年之后的第二批在这方面就更大胆些。长远来看,这其中有些企业还会在中国成为经济特区之外第一批接受外国投资、进行出口生产的私人企业。

国家为外壳的市场

工业改革在城市也在进行。大陆起初融入全球市场的时候,并不是以改革的名义层层剥掉国有工业的过程。这样直接解体掉社会主义时代的阶级结构既不可取也不可能,因为融合其中的依赖与庇护网络十分精细。相反,受计划支配的部门产出大部分维持在改革前水平,在许多时候实际上只有些许增长。早期的时候,就连党内最极端的改革派也还相信,巨型的国有行业仍是经济核心,而市场化的目的更多是减少大型工业企业的外部成本和增进农业生产力。但是,国家固定投资从重工业到轻工业,从生产品到消费品、住房与服务业,以及进行厂房与设备更新等等的重新导向,进行得既缓慢又不全面。在改革早年,国家总固定投资出现下滑,原因之一是国家赤字上涨,1981年达到最恶劣程度以后在1980年代中略有复苏。赤字的构成也变化了:对新生产的投资占总体投资比例从1978年的过半,跌至1980-1988年的平均三分之一。新生产当中,纺织和食品加工投资占基本建设的比例从1978年的7%增至1981和1982年的13.5%,到1980年代末,通常由地方政府与小企业控制的整建基金花销比例也增加了。[121]

然而还有另一个重大转变,就是资源输送从生产环节完全转移到应对城市危机那里。这场危机正值婴儿潮一代开始成年,许多知青回城更是令情况雪上加霜。1978-1982年,住房占国家固定投资的比例虽然依旧不高,但也已经翻了一番。与此同时,“这些年企业自留利润有一大部分流入了住房建设:城市总住房可能有60%的资金来自企业。”[122]这本身就是投资逐渐去中心化的象征。越来越多的钱涌入现有的企业与地方政府,让他们有更多的权力分配这些资金。国有企业可以自留的总利润比例增加了,也可以在规定生产目标之外控制产出了,这些做法,大多需要长期处在计划与社会主义晚期黑市之间的“去中心、半市场的交易”来实现。这种包括以物易物和市场采购的交易现在得到了政权的积极鼓励。[123]因为这样可以增加灵活性,增加地方对计划经济的了解,所以改革派支持这种转向。因为这一转向支撑了现存的国有企业等级制度,将更多资金分配到技术升级上,所以保守派也支持。因为这个时期没有大规模裁员,企业内部的工人自己大部分也支持这种投资转向。他们在社会主义发展模式的阶级等级之中的地位,还没有受到显著的撼动:虽然农村人的收入快速增加,城市工人的份额却没有减少,实际上还在1978年之后略有增长。[124]

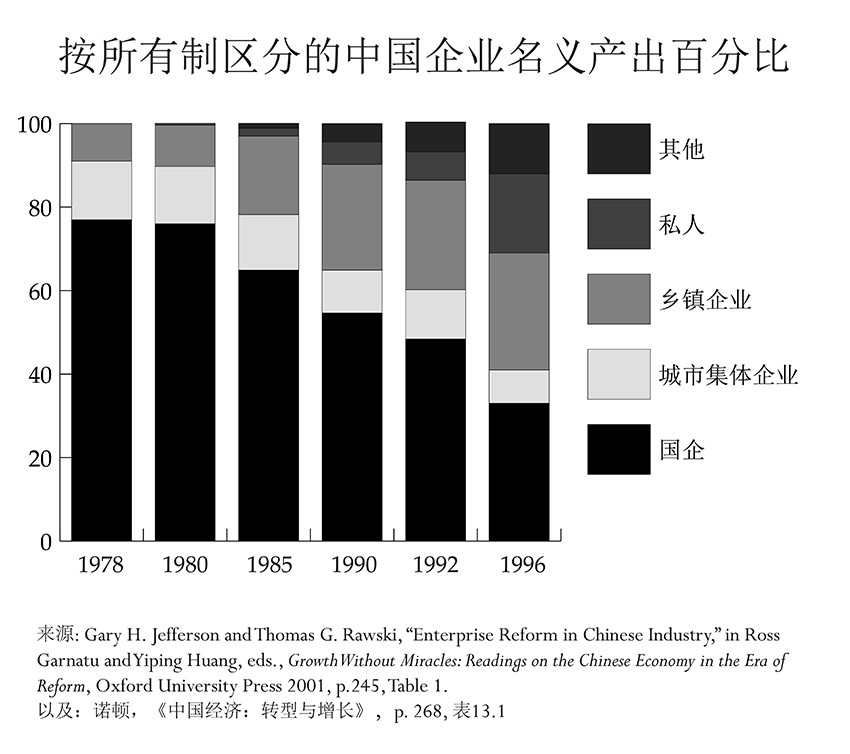

但是,虽然国家行业保留了下来,总体投资的转向和农村生产的增长也已经使总工业产出的构成开始显著变化。总体来看,国有企业在随后几十年的重要性将会下降,1980年代前后乡镇企业的总产出值比例将增加,此外还要算上1990年代的内资私人企业、个体户企业、外资企业和混合制企业(见表3,后面积累区分为“私人”和“其他”)。到1992年,国有企业的总产出值已经不到一半,而农村的乡镇企业刚刚到达三分之一不到。到1996年,内资私人企业和个体户企业已经增至19%,而外资企业比例为12%左右。[125]

3图

不过,城市国有企业这个50%有误导性质,因为这些企业在过去十多年早就自己开始缓慢转型,越来越像市场化程度更充分的农村与经济特区的竞争者。在计划所分配的固定商品数之外,工业材料的灰色市场也可以公开运作,这最终创造出了双轨价格制。这个制度与生机勃勃的农村市场相联系,而乡镇企业就是核心。批发贸易和运输业不受监管,企业有更多的余地雇佣临时工和合同工,而他们就构成了壮大之中的原始无产阶级。[126]与此同时,即便非工资福利基金出现了增长,国有企业正式雇佣的工人工资还是开始愈发依赖计件率和奖金。[127]城市的失业问题一部分靠消灭国家商业垄断,让贸易和零售得以大规模扩张和多样化的方法来解决。所谓“劳务公司”(大多数在零售销售和餐饮业内经营)从1979年开始吸收“每年100-200万的劳动力市场人才”。除了这些集体之外,到1982年底,“略超100万个私人小贩已经在城市地区开始营业”。[128]这样的趋势在上海和广州等沿海城市尤其强劲,而这些城市开始在这样的小规模商业与轻工业生产之中重新获得历史性主导地位。

所有这些使得总生产由市场分配的份额越来越大,即便几乎所有大型企业在形式上依然国有化,依然要向国家履行计划规定的生产目标。与此同时,国有企业开始越来越依赖自己交易当中的市场部分,因此,同行的其他国有企业以及新建立的乡镇企业与外企,就成了自己的竞争对手。[129] 自给自足的社会主义时代工业结构曾经希望在各个省内创造完整的供应链,如今这一结构成为冗余,进一步激发了企业间竞争。就连国家投资(现在平均占国民生产总值20%左右)也越来越依赖企业自己的自留资金而不是中央预算分配。至于和地方政府合作的企业,它们就根据传统上哪些方面有竞争力来决定投资去向,因为投资获利就能获得更多自留资金,也就能上调工资,抬升奖金,增加管理层和干部的回扣。“自负盈亏”政策最终将这些做法正式化了,从本质上承认企业间竞争是工业制度的本质要义。[130]

乡镇企业之为国际化的载体

乡镇企业发挥的关键作用,不仅体现在国内出现资本主义关系之上,还体现在中国重新融入全球经济的过程中。这个时候,乡镇企业迅速成为联系农村地区与外贸的关键部门。到1985年,乡镇企业所得按外汇计达到23.8亿美元,占中国出口所得的4.5%。1990年这一比例迅速升至125亿美元和20.8%,相比之下同年县级国企只有4%左右。[131]原因之一,是农村企业生产的初级产品与轻工业商品符合了全球需求,并在同一时间符合了地区利基:中国还没能和日本与四小虎产出的资本密集型产品竞争,不过跟其他上升中的制造业国家(大多在东南亚)的劳动密集型市场,已经可以一争。与此同时,这个时候恰逢国家政策两个重要变化,就是外贸管控去中心化和沿海发展战略,两者都意在追赶地方已经在进行的发展形势,而后一个战略还给沿海地区的地方官员造成压力,促使他们改善自己辖区内的出口。沿海地区的出口导向型乡镇企业的发展早就快过其他地方,原因很简单,就是地理上临近全球航道。一旦中央政策也朝这个方向推进,乡镇企业就出现了一个与众不同的沿海模式,这在广东珠江三角洲地区最为突出。

也正是在广东,农村经济国际化早在1978年就踏出了第一步。除了主持首批四个经济特区(1980年建立)中的三个以外,全省上下的地方官员还开始将农业,然后将农村工业,更广泛地重新指向香港市场。[132]他们鼓励农民从保证中国粮食安全的粮食种植,转为向港英殖民地的富裕消费者生产水果、鱼类、禽类和猪肉。不久之后,地方政府开始和香港资本家签署协议,以社队企业生产工业产品为条件,换取对方的设备供应。到1981年,广东农村地区已经如此依赖向香港出口,以至于当时殖民地受美国衰退影响了以后,广东经济也开始受打击。此后的1984年,赵紫阳总理对这一方法给了官方背书,呼吁从沿海几个“农村出口基地”开始,向全国推广广东模式。他强调,生产应该根据外贸的特性进行转型,“不是你种什么,就加工什么,加工什么就出口什么,而是要倒过来,看国际市场需要什么?就考虑加工什么,种植什么。”[133]三年之后,赵紫阳开始推进乡镇企业在中国的外贸发挥更大作用,因为乡镇企业与国企不同,他们“经营灵活,架子小,具有应变能力”,可以成为“发展劳动密集型产业,转上外向型轨道……的新的生力军”。[134]其实,赵紫阳并不一定提出了一份受国家指引的全国市场化计划,他只不过说清楚了已经大白天下的明显事实。

所以说,乡镇企业的总体发展以及他们外贸的具体情况,不仅仅是企业家农民终于可以随意行动之后的自发动力,而是由一系列中央的政策更迭、地方政府规划和“旧动员技术”所推动——比如“配额,接受优惠待遇的试点,在媒体里要求效仿的模式,所有这些都是政治化了的经济决策”,全都试图指引地方动力。这些动力当初混乱地涌现出来,是要回应时间更早、规模显然更小的改革。[135]这些“试点”理论上是要成为实验性行为的试行地,如果实验成功就可以在别处采用。但是,这些试点在现实里助力塑造了中国发展不均的新地理特征。深圳等试点获得最优惠的待遇,就有趋势成为出口导向型的乡镇企业新中心,获得其他农村地区劳动力的助力,而那些地区自己的工业化已经不为地理因素和国家所青睐,将来还会被经济和政治发展进一步打击。比方说,1988 年深圳可以保留出口所得的全部外汇,广东省全省可以保留30-100%(按产品来分),而四川已经很低的25%自留率被下调至21%。在越来越依赖国际贸易的背景下,如此偏向也暗含了一条发展的螺旋线:仅仅拥有港口通道这么个简单事实,就能增加沿海地区领导人的政治分量,他们又能因此进一步改变国家政策来偏向自己。由此,广东的出口导向型乡镇企业繁荣带来的代价,就是数个内陆地区“为了自己省份出口的商品可以出口而竞相压价”。[136]

农村工业的地区多样化

1980年代末,学术界和国家开始(从几十种已经确认的模式当中)推广三种农村工业化的地区经验,以供全国效仿:苏南模式,温州模式和珠三角模式。三种模式的区别主要在于所有权架构:苏南模式主要是村、乡、镇三级集体所有,温州模式主要是个体户所有,珠三角模式是所谓“五个轮子一起转”,在其余四类(个体户,村、乡、镇级企业)之上再加县级企业。这些不是纯粹思想或政治上的“模式”,不如说更具备观察性质:政策总体上都希望追赶上地方的动力,因为政策的往往跟不上地方动态。这在当年的决策过程当中并不罕见。于是这三种模式就用所在地命名了,并且争论点不光是三种模式各自给出的抽象好处,而是在这三个“实验性”场地那里可以观察到的经验性结果。为了展现中国经济在这个乐观的过渡时期如何多样化和通往新的可能性,以及展现这种地区差异在1990年代末被统摄到更统一的价值规律之下以后,何以最终塑造出这个国家不均匀的经济地理状况,有必要简要检视一下上述的模式。

可以说,这些模式除了具备当代政治话语所强调的不同所有权架构,还和各自的地区生产机制密不可分。苏南企业使用地方劳动力和资本,为面向国内市场生产家用品(自行车、冰箱等)的临近国企制造消费品和工业零件。温州企业使用家族劳动力和资本,面向国内市场生制造轻工业消费品(服装、鞋履等)。珠三角企业起初使用当地劳动力、后来使用农民工和外资(一开始主要来自海外华人),面向出口制造各类产品。中国其余地区的乡镇企业如果条件类似,就会和其中一种模式存在不同程度的相像。沿海的福建,尤其是厦门经济特区和临近的晋江县,就和珠三角相像,而不同点在于起始的资本大多来自台湾而不是香港,另外联户企业也压过了集体企业。类似的还有上海和天津的旧工业枢纽,其中许多乡镇企业与苏南相像,可能有个体户企业针对全中国的国内市场(和温州一样),不过碍于某些地方的官员对私有企业常存疑心,这些地方的私企有大部分被迫伪装成集体企业,一直到1990年代中国家政策逆转为止。[137]

某些观察家强调有第四种“平定模式”,即华北山西省的平定县。显然政府从来没有将此推广为各处效仿的对象,但是在北部和西部的山区都可以找到类似的形态。[138]这种模式和苏南模式类似,涉及集体企业使用地方劳动力和资本,面向国内市场生产商品,但是因为这些乡镇企业位于山区,生产就围绕资源开采(采矿、采石、伐木)和加工(冶炼、营建材料、锯木)展开。这个模式展现出与1970年代初“五小工业”最大的延续性,只是现在的首要目标不是在地方使用这些材料进行农业现代化,而是将材料出售给城市企业用作工业用途,以此盈利。

平定县的各类工业(包括锻炼铁矿、开采石灰岩和生产营建材料)本身以采煤为中心,[139]而西北、西南、华中和华北的富煤省份当中,有大约80%的乡镇企业是煤矿,不过从全国来看,这些煤矿只占了乡镇企业千分之三。[140]农村集体早在大跃进就开始采煤,这个部门在1964年被提升为“五小工业”之一,但是到1978年,社队企业的产煤量只占全国的15%,其余则专属于国有企业。随着上述的一系列政策更迭出现,农村采煤业在1980年代出现指数式增长,到1995年,7.3万家乡镇企业煤矿提供了全国49%的产煤量。这个部门的增长得以特别迅速,是因为中国长期特有的煤炭不足现象,还因为国家无力资助国企使其能够赶上持续增长的能源需求。到1990年代中,乡镇企业煤矿就终结了中国煤炭不足的历史,过去的17年间,他们的产量占了产量总增量的73.5%。[141]

该工业和相关工业还深刻转变了自身发展的时候所在的农村地区。地区富裕了,但也引起了严重的污染和不计其数的伤亡,也让这些地区经济开始依赖一个到1990年代末就会被叫停大半的部门。比如说陕西的神木县,这个在1980年代中期连最低电力需求都没法满足的重点贫困县,却在1990年代末成了富足的电力输出地。县政府85%的收入来自200多家乡镇企业,而这些企业雇佣了35万农村居民中的2万人左右,工资是种田所得的两倍之多,不过这还是远远低于国企工人的工资。[142]正是低工资和不牢靠的就业关系助力了乡镇企业煤矿的繁荣。此外它们在安全措施、土地恢复、环境保护和社会责任方面的开支,落后于国企的标准。[143]虽然煤矿名义上是集体性质,但其实许多经理将之当作私企那样运作,而这些经理通常是地方官员,甚至是国企煤矿的干部。[144]

国企–乡镇企业中枢的盛衰

随着环境被污染、农业被遗弃,在温州和珠三角愈发私有化的农村工业化,其成功也被城市化或者说“城镇化”所终结。1990年代的左派本来将乡镇企业展望为一种克服城乡差距、构建集体主义道路的新途径,但是上述情况给了他们的希望当头一棒。[145]不过在这里可以再深究一下苏南模式,因为这种模式确实呈现了另一条曾经从80年代末到90年代中期短暂显赫过,最后因为市场力量和国家政策而崩溃的发展路径。虽然政策的一个调整似乎不大可能转变这个路径,也不大可能将这个模式转变为2000年代外国投资、出口导向之外的另一个全国性选择,但是更细致考察这段经验,可以帮助我们以对比的方法聚焦其他模式,还能揭示1990年代初人们对多元的“市场社会主义”之所以抱有典型的全方面乐观情绪,背后有什么物质基础。最后,这种地区生产模式的盛衰为随后2000年代初的私企繁荣创造了条件之一,因为当时固定资本、熟练人员、人脉和基础设施等大量库存,在公共部门建立起来以后被投进了市场。

引入双轨制经济以后,消费者需求的爆发就得以持续十年之久。这就是说,国企可以高价出售消费品,但是生产这种商品的许多材料依然短缺。虽然生产材料的国企也受到类似的激励去扩大生产,满足超出额度的销量,但这种扩张要几年时间才能赶上需求,所以材料价格也升高了。国企经理的做法是利用自己与周边农村官员的私人人脉(或者创造新人脉),建立新的乡镇企业,专门生产自己需要的材料,而价格会比其他国企的售价低。这种中枢扩大到最后,不仅零件,连以前直接在国企内部生产的最终成品也外包了,这不仅是为了削减成本,还是为了在官僚的文山会海、国家对城市土地使用的管控等等限制之下扩大生产。国企经理在农村如果有朋友,开新厂就会比在城市拿地拿许可容易得多。所以总的来说,国企-乡镇企业中枢是一套人脉,让某个城市的国企把工业零件的制造外包给周边农村的集体企业,同时国企用贷款、设备转赠、派遣技术人员培训乡镇企业等手段支持集体企业。这样做以最小成本便利了生产扩张,使国企得益(在计划经济之下由于有监管,想这样做通常不大可能);提供了收入新来源,使乡镇得益(原则上所有居民以集体企业分红的形式分享收入);向农村居民提供了在城市企业无法企及的职位,使乡镇企业员工得益。

这种中枢在苏南,在苏南所属的江南地区(还包括上海和浙江北部),以及天津周边和少数成功适应市场经济、甚至壮大起来的其他国企那里成为了主流,不过也只持续了1980年代末到1990年代中期几年。[146]这个情景之所以可能,是因为四个因素的聚合作用:此前提及的政策更迭促进了乡镇企业的形成(还有前二十年的现代化将许多农村人变成农村劳动的“剩余”);当时这些地区只进行了局部的市场化(与经济特区更为完整的市场化相比);相对强劲和有活力的国企的出现;国家的经济战略转为促进轻工业、满足国内消费。这种转向给消费导向型国企提供了以前所未有的速度扩张的动力,当然了,这种市场导向型的扩张之所以可能,只是因为同时出现了两个因素:管理去中心化,国家对许多商品生产的垄断开始放松。

这种中枢在上海有最好的纪录。当地国企生产的重点消费品是自行车、冰箱、缝纫机、摩托车和汽车。到1980年代末,周边农村的集体企业开始为这些行业生产零件了。上海的国企在1978年之前就开始让社队企业承包业务,但是这种做法到1980年代中枢系统快速成型之时才普遍起来。[147]原因之一,是上海经济依然被屏蔽在珠三角等地正在进行的外国投资和更彻底的市场化试验之外,因为上海是国家最重要的收入来源,占中央政府总收入的六分之一,而这六分之一中有70%来自上海的国企利润。[148]之后到1988年,上海郊区的工业产出之中,有31.2%来自介乎国企和乡镇企业之间的1446家联营企业,当地政府将此誉为“城乡结合”。[149]比如说,有一家家庭冰箱国企是上海政府的重要收入来源,年产出从1985年的1万台增至1996年的85万台,劳动力大军从557人增至2740人。到1997年,这家国企已经发展出76个承包商组成的供应基础,其中41家是乡镇企业。它还帮助自己的压缩机(这是制造冰箱最重要的零件)供应商发展自己的承包商基础。起初这家冰箱国企的大部分压缩机要从日本进口,但十年前后,70%的供应已经本地化,成本减少了45%。同一时间,本地的压缩机厂房年产出从10万台增至90万台。这个成就大半要归于自己帮助设立了60个承包商,其中过半是乡镇企业。[150]

这些网络扩张得很快,但是此后也萎缩得很突然,个中原因是几十年的“短缺经济”,这种经济散布了一种幻觉,以为国企不用去饱和消费需求就可以持续扩张。等到各个条件已经明显转变为“剩余经济”的时候就为时已晚。在这个例子里,最好将计划经济向市场经济的过渡理解为在十年左右的时间发生了两个转变:一是1984年开始从计划经济转为混合经济,或者说“双轨制”经济;二是1990年代中从双轨制经济转为市场经济。1980年代末到1990年代初双轨制经济之下,是上述中枢的全盛时期,“国企要到几年以后才会感受到市场竞争,那时候产能赶上并超越了需求”。[151]1984年起,有一套国家政策永久限制了计划经济的范围。国企在这个范围之外生产的东西,从此以后可以在官僚渠道之外销售,利润由卖方自留。社会主义模式(目的是过渡到共产主义)曾经短暂产生了幻觉,使人以为这个稳定的系统能够无休止地自我再生产,而现在双轨制经济也多少产生类似的流行想法,以为这是充分成型的经济制度,有自己的界限和建制。许多参与者有这样的信仰,认为社会主义足够稳定,能够经受住这些大范围的改革,他们看不到过渡发挥到极致以后,最终就会拥有自己的生命。同样,双轨制经济外在的健全使许多国企和乡镇企业的经理看不到,他们正逐渐被统摄到价值规律之下。

这样的一个结果,是这些企业的经理所作的决策,只有在过去几十年偏向重工业、基础设施和军事生产的计划所遗留下来的短缺经济之中才行得通。在新兴市场的规则与信号快速更迭的条件下,这些国企和乡镇企业的经理发展出一套完整的商业行动组合,这套组合在双轨制经济下暂时行得通,最终却导致了双轨制的衰亡。这套组合对那些职务正重新组建或已被中断的官僚人脉过度依赖,并且围绕向特别的国企出售专门的零件来设计乡镇企业,另外还有一个更基本的问题,就是持续将生产大大扩张到市场可以吸纳的范围之外。1990年代中价格开始下滑的时候,当时国企依然不能裁减工人,于是开始勉力减少成本,比如减少当地供应商的订单数,转用更偏远城镇的新兴乡镇企业生产的便宜零部件等等。市场理性取代了地方乡镇企业经理曾认为理所当然的个人忠诚伦理。到1999年,上海农村地区六大重点工业的地方乡镇企业承包商有大约60-70%倒闭了。[152]这些地方的经济因此被拖垮,仅一项研究就发现在调查的几个镇中,每个都有几十万工人被裁减。[153]

如此绝境将大量熟练工人和机器倾注到私营经济之中。这些工厂有许多被经理接管,通常的手段是与中国别处或者海外资本合伙,同时根据更纯粹的市场原则进行重组。地方工人被迫与贫困地区的农民工竞争。而在其他情况之下,这些不再运作的工厂的原有设备将被私营企业买下运走。下文会更详细讨论,从1990年代中到年代末,全国大多集体乡镇企业陷入倒闭或者私有化,但是上海和苏南是最后发生这一现象的。这表明该两地的乡镇企业从纯经济的角度看比其他地区成功得多,对国家来说也更重要(因为它们帮助国企产生重要的收入来源),所以没有被迫私有化——至少一开始是这样。一直到国企过分扩张,超出了国家消费产品的能力而自掘坟墓的时候,依赖国企的乡镇企业才陷入破产,要么直接私有化,要么将设备卖给现有的私企。所以,苏南模式并不是一个集体农村企业兴盛衰败的典型故事,不过结局是一样的。因此,这既表明了在彰显流动性的1980-1990年代,中国不同地区所特有的经济经验是多么多样,还表明这些经验在价值规律的压力之下最终崩溃。

价值的孕育

早在1980年代中期,国内生产就开始应对与价值积累的规条类似的日益加重的压力。这些压力绝对没有充分地发展,因为许多乡镇企业要到1990年代中才完全市场化,但是价值形式显然已经在农村和经济特区开始孕育。尽管所有权名义上依然属于公众(除开几个少数经济特区),这依然是资本主义过渡过程的一个分界点。对此可以大致理解为出现了两个价值系统,起初互相分离,各自发展不良,到世纪之交就会融合。第一个系统是国内的,支撑它的是农村工业增长,驱动力大部分来自地方,比如大包干制约之下的新动力结构。第二个系统是国际的,不仅标志了价值形式的孕育,还有无往不利的全球积累系统入侵大陆。到1990年代,两个系统会开始联结,各自互相补充并在随后带出一波市场化规划,将发展中的国内价值形式和全球经济宰制性规条之间的联系磨灭掉。

尽管有偏离主叙述的风险,在这里澄清一下我们所说“资本主义过渡”的某些理论细节还是很重要的。价值本身是某种幽灵一样的范畴,但是它在社会层面上具备物质形式:价值是“现实的抽象”,也就是说,交换商品这个行为构成了商品的等价性,所以向前追溯的话,这两者都隐含了一般抽象劳动的无形态性,这种抽象劳动可以在多种多样的商品那里实现,同时又需要出现某种一般的、抽象的货币商品来实现这种等价。[154]因此,马克思的价值理念并不依赖任何主观的估值行为,这可能是马克思的政治经济学批判和所有其他形式的经济学之间最大的差异了。价值,即便在流通领域之内是重要的近因,也绝对不是被个别消费者“估量”这个和那个商品的时候界定出来的。[155]最好将价值理解为正在发生的进程,而指引这个进程的是宛如机器的逻辑,这个逻辑为了扩张自己,于是将人类和所有种类的非人类系统用作原材料和传达机制。这个过程本身与个别的“价值”对立,所产生的就是“价值形式”。[156]价值形式是资本主义生产生成性的属性,这种生产随后会根据自己基础的内部逻辑将自身的生成性属性往前推进。这个逻辑是:资本主义进行生产不是为了满足人类需求,而是为了增加体现在商品之中的价值量。然而,为了使资本主义意义上的价值能得到生产,劳动也必须成为可以交易的商品,并且将劳动界定为生产工资之外超额价值的能力。要实现这一点,就只有让(以商品的形式)生产出来的价值在市场上成功出售。于是,如此实现了的价值将具有货币资本的形式,其中大部分要作为投资被往回输送到生产之中。投资的功能最终是要生产更大量的价值,而在企业的层次看来,这个功能是用利润标明的(只是通常不会呈现简单的线性性质)。由此,投资市场是由各企业和工业之间的利润率之差界定的。

于是,通过市场进行的竞争在这个过程中的三个阶段发挥关键作用。第一,有必要存在一个一般的劳动市场,来保证剩余价值可以作为工资的剩余被生产出来。不是所有工人都要完全依赖工资,但是市场工资必须起足够的主导作用,能够以惯性力保证越来越多的工人直接或间接地越来越依赖工资。与此类似,市场工资还必须具有足够的主导力,能够对局外人施加引力一般的拉力,换句话说,让农民的生存大半不依赖自己的土地,他们在市场交换剩余的时候要使用市场价,而最终界定市场价的是劳动成本和劳动占资本的比例。[157]第二,有必要存在一个一般的商品市场,用于生产出来的货品。再次说明,不是所有货品都要商品化,但是这样一个市场存在不断扩大范围的一般趋势,也就是将更多的货品拖入市场交换,将货品转变为商品。这种转变还使得这些货品融入资本主义的技术空间,生产过程在这个技术空间里具有越来越零散、日益自动化的趋势。最后,有必要存在一个资本的市场:货币资本和固定资本都必须可以交易,同时遵循市场竞争,使投资可以顺应利润率。

三个阶段结合起来以后,这些市场力量将产生一种在一般意义上倾向于增加生产力的价值形式。这个结合之所以发生,既因为惯性力在绝对意义上扩大生产(也就是说,开工的工厂越多,进入劳动力的工人也越多),也因为单个工人生产力在相对意义上的增加。竞争通过这两种形式推动扩张。为了维持业务,各个企业必须胜过其他企业,为达成这一点,企业要么去发现新市场(去新产品或者单纯新地区那里找)并扩大生产满足市场,要么革新自己现有的设备,从而用更少的劳动生产更大量的货品。这两者当然不会互相排斥,越早进行其中之一的企业会承担越大的风险,但是一旦成功也会获得更多的奖励。其他企业跟进以后,市场就会稳定在增加了的新规模和新范围之中。对经济总体来说,总价值是扩大了。这种扩张所依赖的是劳动力大军的准备程度,也就是购买劳动力所需的工资要为利润留下足够空间。此外,扩张还依赖企业在商品市场交易成品的能力,也就是依赖企业实现生产过程创造了的价值的能力。

1970年代以降,中国经济内部的这些市场,每一个至少都处于局部不完整的状态。改革初年,唯一可以称作产生了资本主义意义上价值的生产过程,发生在经济特区的孤立空间内部,而这种价值是在全球市场上交易的。但是在1980年代前后,国内市场的崛起将见证某种虽然稚嫩、但是鲜明的价值形式的局部形成,而它裹着计划经济的外壳。经济特区之外的价值生产,主要体现在农村地区的大量乡镇企业那里,尤其(不过并不单独)体现在比邻经济特区的工业那里,当时这些工业已经或多或少联系上出口加工了。但是,社会主义时代的福利政策限制了依赖工资的人口规模,尤其限制了有城市户口的人口。由于生产力提高,从农活中解放出来的农村工人为乡镇企业生产提供了随时待命的劳动市场。在城市领域,这个过程还没有完成,原始无产阶级的工人比例虽然在增长,在沿海城市尤其如此,但是与完全融入社会主义时代以企业为基础的“铁饭碗”福利的工人相比,这个比例依然偏低。不过,日益加深的市场化抬升了通胀,开始改变生计的性质,使得越来越多的货品成为社会必需品。这进一步刺激人们进入劳动力市场,农民受到的刺激尤甚。

与此同时,资本本身只是间接服从于市场力量,这表现为该时期工厂关闭的数量相对较低。此时的企业可以去体验市场竞争的好处,并且依旧免受市场竞争的坏处(指的是破产和被更能干的竞争者吸收)影响。这种局部暴露在市场力量之下的状况却使得国企关注生产力的增长,而不是像在社会主义时期那样,单纯扩大自己所得的国家分配或者资源消费。自留收入的比例增加,企业就可以通过新机器、新设备和培训的形式将资金输送回企业。总的来说,到1990年代“企业资金已经取代国家划拨,成为研发的主要资金来源”。[158]乡镇企业和小私企偏向劳动密集型生产的时候,国企却是资本密集型,劳动生产力也显著偏高。技术转型的整个过程具有增加竞争压力的趋势,这就保证了市场化本身在提速进行。

起初,残余的社会主义时代异议者当中最激进的一翼,比如李一哲小组的李正天和王希哲他们,想象过经济改革可以结合工人管理的规模增加,创造出一个透过民主监管和非资本主义的市场来协调的企业间合作制度。[159]类似的还有党自己,重拾1950年代就开始了的关于“社会主义价值规律”的争论。当初出现了一种新的“社会主义市场”解读,认为市场可以与国家所有制共存,并且避免向资本主义的过渡。既然市场不过是进行货品流通的机制,那也可以想象只要生产在名义上是国家所有,受国家管理,那不论生产是体现在村委会、市政府还是中央计划部门,都可以保持社会主义性质。这就是说,随着企业的自主性和经济效率增加,经济学家开始讨论“社会主义利润”的概念和有目的性地复兴价值规律,同时并不认为这一定导致资本主义卷土重来。[160]

然而,异议者和掌权的改革派都倾向于将形式上的所有制和日常运作的现实结合起来。资本主义制度的基础确实是私有制,但同样重要的还有这么一个趋势:私有制基础逐渐因为生产的社会规模扩大而被损害。最重要的是,所有制这个社会实践具有历史特殊性:私有制以前的形式与现代形式之间的区别,体现在价值规律所界定的市场之中资本家所有权的位置。同样是这一个前提,保证了生产的规模具备增长的趋势,因此生产私有制才会被越来越复杂、延伸到社会的宽度越来越大的行政管理模式侵蚀。

一方面,这确定了资本家一方是生产资料私有制,他们获取了生产过程所产生的剩余价值的管理权。但是,这里的关键不是名义上的所有权,而是可交易商品的特殊的所有权。资本主义与其他生产方式不同,在这里所有权根本上说是可以互换的,商品形式在自己的基本结构之中就具备这样的偶然性。所以,所有权变成了商品的管理制,仅此而已。这还意味着,只要商品形式和界定商品形式的价值积累驱动不受威胁,资本主义制度内部就可以存在各种不同款式的所有制和管理制。另外,生产的规模与程度还存在周期性增长的趋势,而这就需要管理制越来越复杂,所有制也紧跟其后,变得越来越社会(比如公开上市企业,退休基金转为股市投资基金,国家对工业的补贴,等等等等),还在许多情况下越来越垄断。与此同时,国有企业也相对普遍起来,工人合作社和小型企业也同样如此。所以,资本主义可以适应各种各样的生产管理方法。不能认为所有这些所有制形式(包括国家所有)之中,某一个的资本主义性质“小于”其他形式。事实上,这整一个定义的框架就有问题。从微观经济单元开始总结资本主义,这种企图就相当于先数一数水的分子数,然后企图区分冰和水。

界定企业被纳入资本主义经济的程度的,是企业在社会生产的总体运动当中发挥的功能,不是名义上的所有制或者管理方法。但是,如果我们根据生产环境来界定个别企业的功能,那这个环境处于过渡期的时候,我们又该如何理解这些功能?这种情况下,个别企业的性质和功能会多具备一个维度:助力、妨碍又或者影响改变的方向。所有向资本主义过渡的经济体,都有容纳一系列老旧的所有制、管理制和劳动形式的趋势,这些制度会慢慢转变和并入价值积累的大制度,逐渐受到这个大制度的要求管制。譬如说,资本主义国家的殖民地,明明白白是属于全球资本市场的一部分,即便他们利用的劳动力是奴隶、苦力和卖身仆人也一样。这种情况下,个别的生产单元就处于群落交错区(ecotone)之中(指的是不同的生产生态系统交会的空间)。有一些生产方法会灭绝,但其他的会适应过来,正如许多过时的形式会扩展适应资本主义制度一样。这有时候单纯是历史的意外,可通常是因为在一定的时代下,和业已存在的组织形式相比,这些老旧形式在保证价值积累的效率方面表现得同样好或者更好。所以,过渡时期的关键问题不是生产场所究竟是什么所有制和管理制,而是相对于定义资本主义经济特征的复合增长和高强度技术转型而言,这些生产场所是如何运作的。

市场关系的各种形式开始在中国站稳,由此也获得了不以改革派意图为转移的惯性。商品市场、劳动力市场和资本市场以不同的速度发展着,但是某一处的增长总会倾向于启动、培育和巩固其余各处增长。1980年代初,商品市场迅速发展,劳动力市场依然受限,而资本市场几乎不存在,价值规律大部分局限在经济特区内。但是到了80年代末,商品市场已经普及开来,并且已经开始刺激劳动力市场的增长,促成乡镇企业的所有制转变为类似以地缘为基准的股份企业。与此同时,就连大型国企内部的生产方法,也受商品市场的增长和合同劳动的普及度影响,开始缓慢转变。国有企业将低级别的运作外包给小企业的能力,再加上技术变革所增进的生产力,很快就会创造出充裕的过时厂房设备和非必要劳动。国内的价值规律已经开始成型,但是依然受地理的限制,内部依然不完整。这还是一个动荡的政治过程,因为经济波动所产生的民众骚乱威胁到过渡本身的稳定

3 – 中华文化圈 >>

[1] Erik Brodsgaard & Rutten, K. From Accelerated Accumulation to Socialist Market Economy in China, Brill, 2017, p. 4.

[2] 孙来祥, Aggregate Behaviour of Investment in China, 1953-96: An Analysis of Investment Hunger and Fluctuation, Palgrave, 2001, pp. 209-210.

[3] 同上

[4] 不过,投资驱动型增长在改革前和改革中都是典型,对制造业投资占GDP的比例相比其他国家一直处于极高水平。

[5] Anthony Tang, “Agriculture in the Industrialization of Communist China and the Soviet Union,” Journal of Farm Economics 49(5), 1967: pp. 1118-1134.

[6] 薄一波,《若干重大决策与事件的回顾:上卷》,中共中央党校出版社,1991. p. 263

[7] 巴里·诺顿,《中国经济:转型与增长》,上海人民出版社,2010,p. 242和第2章。另见万志英,《剑桥中国经济史:古代到19世纪》,中国人民大学出版社,2018,第7章和第8章.

[8] Hill Gates, China’s Motor: A Thousand Years of Petty Capitalism, Cornell University Press, 1996, p. 29.

[9] William A. Byrd and Qingsong Lin, China’s Rural Industry: Structure, Development, and Reform, Oxford University Press, 1990, p. 9.

[10] “Sorghum & Steel,” p. 79.

[11] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, p. 242.

[12] Byrd and Lin 1990, p. 9.

[13] 原先还有第三个目标,后来和第一个目标一同放弃了,就是增加新的农业“人民公社”的生产能力,在“共产主义过渡”阶段更加自给自足,不仅能为军队和城市工人生产钢铁和粮食,还能生产农村内部使用的消费品。毫不意外,后一个目标在动员的时候,更多是修辞的动员而不是现实动员:这个目标要等国家发展的头两个目标实现了,才能更多地强调。但是,这并没有妨碍后来的亲市场意识形态家引用该政策的失败,当作是乌托邦政治的鲁莽所带来的教训。

[14] Carl Riskin, China’s Political Economy: The Quest for Development Since 1949, Oxford University Press, 1987, pp. 125-126. 若要考察某个四川公社的详细情况,见Stephen Endicott, Red Earth: Revolution in a Chinese Village, I. B. Tauris, 1988, chapter 6.

[15] Byrd & Lin 1990, p. 10.

[16] Dong, Qi and Murakami, Tomoaki and Nakashima, Yasuhiro, “The Recalculation of the Agricultural Labor Forces in China” (July 14, 2015). 也可见SSRN: https://ssrn.com/abstract=2630513 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2630513, p. 11-12.

[17] Endicott 1988, pp. 52 & 57.

[18] “Sorghum & Steel,” p. 80, 另见贺萧,《记忆的性别:农村妇女和中国集体化历史》,人民出版社,2017,pp. 204-205,376-378. 译注:简体中文版在376-378页部分有删改,但大意尚存,全译可参照https://gailhershatter.sites.ucsc.edu/translation/。

[19] 许成钢,张晓波, The Evolution of Chinese Entrepreneurial Firms: Township-Village Enterprises Revisited, International Food Policy Research Institute, 2009, p. 2.

[20] Chris Bramall, Chinese Economic Development, Routledge, 2009, p. 269.

[21] Dong, Murakami, and Nakashima 2015, pp. 11-12.

[22] Chris Bramall, The Industrialization of Rural China, Oxford University Press, 2007, p. 9.

[23] Anita Chan, Richard Madsen and Jonathan Unger, Chen Village: Revolution to Globalization, University of California Press, 2009; David Zweig, Agrarian Radicalism in China, 1968-1981, Harvard University Press, 1989, pp. 56-57.

[24] 杨大利(Dali L. Yang), Calamity and Reform in China, Stanford University Press, 1996, p. 105; Kenneth R. Walker, Food Grain Procurement and Consumption in China, Cambridge University Press, 1984.

[25] Joshua Eisenman, Red China’s Green Revolution: Technological Innovation, Institutional Change, and Economic Development Under the Commune, Columbia University Press, 2018, p. 262.

[26] J. L. Enos, “Commune- and Brigade-Run Industries in Rural China,” in Institutional Reform and Economic Development in the Chinese Countryside, edited by Keith Griffin, M.E. Sharpe, 1984, pp. 240-241.

[27] Bramall 2007, p. 19.

[28] 何康主编:《中国的乡镇企业》,北京:中国农业出版社,2004 年,第28页。译注:由于找不到原书,引文系译自英文。

[29] 湖南省农业区划委员会编著:《湖南省农业区划》,湖南科学技术出版社,1989年,第23,82页。注:由于找不到原书,引文系译自英文。

[30] Byrd & Lin 1990, p. 10.

[31] Bramall 2009, p. 270.

[32] 同上

[33] Bramall 2007, p. 21.

[34] 同上

[35] Bramall 2009, p. 269.

[36] Bramall 2007, p. 22.

[37] 同上, p. 23; Bramall 2009, p. 270.

[38] Enos 1984, p. 241.

[39] Endicott 1988, p. 88.

[40] Mark Selden, The Political Economy of Chinese Development, M.E. Sharpe 1993, pp.174-175

[41] 陈金永(Kam Wing Chan), “Fundamentals of China’s Urbanization and Policy,” The China Review, Volume 10, Number 1, Spring 2010, pp.63-94

[42] 这个数据的范围,大多取决于衡量的时候是否纳入补贴一项。如果只比较名义工资,那么城乡差距就在2:1到4:1之间,如果纳入补贴一项(我们认为应该纳入),那衡量总消费能力的时候这个“收入”的真正差距就接近5:1到6:1。若要参考不同的衡量法,见Selden 1991, p.170

[43] 吴一庆(Yiching Wu), The Cultural Revolution at the Margins: Chinese Socialism in Crisis, Harvard University Press, 2014, p.25, Figure 1

[44] Michael Frazier, The Making of the Chinese Industrial Workplace: State, Revolution and Labor Management, Cambridge University Press, 2002. p.255

[45] Selden 1993, p.175

[46] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, pp. 65-67.

[47] 见下图和诺顿,《中国经济:转型与增长》, p. 51, Figure 3.1. 诺顿的数据截止至2004年,但是可以与世界银行统计的资本形成总值占GDP比例对照,数据源: <http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?locations=CN>

[48] 有一点同样重要,我们要再次强调,这里专门论述中国,我们关于发展模式性质的结论不能简单打包转移到社会主义阵营的其他国家。但是,这恰恰是许多学者以相反的方式做到的事情,他们用苏联相关的结论,预先规定自己对中国或者其他社会主义国家的理解。不过不消说,南斯拉夫、越南、古巴和坦桑尼亚等国家,历史经验如此多样,一定会以当地条件为根源,创造出不同的局部危机。我们对中国的结论见《高粱与钢铁》。

[49] 遍布亚洲、非洲和中东的代理人战争,当然也是冷战带来的效应,但是这些战争是冷战全球性质的一个维度,只是松散联系成各个地缘政治阵线,如果在这些领土失败了,也不会影响中国与苏联,这两个目前是最大的社会主义国家的根本安全。

[50] Lorenz Luthi, “Chapter 3: Mao’s Challenges, 1958,” The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World, Princeton University Press, 2008.

[51] Michael S. Gerson, “The Sino-Soviet Border Conflict: Deterrence, Escalation, and the Threat of Nuclear War in 1969,” Center for Naval Analyses, November 2010. p.16

[52] 同上, pp.16-20

[53] Andrew Scobell, China’s Use of Military Force: Beyond the Great Wall and the Long March, Cambridge University Press, 2003. p. 15

[54] Gardner Bovingdon, The Uyghurs: Strangers in Their Own Land, Columbia University Press, 2010, Chapter 2.

[55] 同上

[56] 见吴一庆(Yiching Wu), The Cultural Revolution at the Margins: Chinese Socialism in Crisis, Harvard University Press, 2014.

[57] 见诺顿,《中国经济:转型与增长》。

[58] Doug Bandow, “A Nixon Strategy to Break the Russia-China Axis,” The National Interest, 4 January 2017. <http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/nixon-strategy-break-the-russia-china-axis-18946?page=show>

[59] 见Barry Naughton, Growing out of the Plan: Chinese Economic Reform (1978-1993), Cambridge University Press, 1996.

[60] 发展模式之下性别问题的演化,这个话题(时至今日)依然理应获得更多专门的探究,我们希望在将来能去探索。这里只需说明,完全废除婚姻这一起初的愿景没到70年代就早已放弃,实际上党转而助力巩固和监管家庭,到了有人不愿结婚有时候会受惩罚的地步。更多论述见Margery Wolf and Roxane Witke (Eds.), Women in Chinese Society, Stanford University Press, 1975; Tani E. Barlow, The Question of Women in Chinese Feminism, Duke University Press, 2004; 贺萧,《记忆的性别:农村妇女和中国集体化历史》.

[61] 我们还没讨论过西藏的种种细节,但是新疆可以参见本期作品Adam Hunerven, “Spirit Breaking.”

[62] 这种资本主义之中、之前和之后的历史“阶段”观,在马克思逝世后成为许多马克思主义学派的中心特点。这个概念在马克思自己的作品中通常居于次位,并没有特别好的展开。但是20世纪初,俄罗斯、中国和日本等地对革命策略展开争论,其中一个主要焦点就是决定国家的发展“阶段”。这还引发了种种歪曲,比如普列奥布拉任斯基(Preobrazhensky)的“社会主义原始积累”理论为农村的暴力集体化正论。

[63] 这个立场首先由大卫·哈维普及开来,现在政治纲领如果关系到保卫、复兴或者扩大所谓“普通人”,许多会以此为核心的理论假设。

[64] 关于原初积累是持续过程这一理论,更多论述见Werner Bonefield的作品,尤其是Critical Theory and the Critique of Political Economy, Bloomsbury, 2014的第四章。

[65] 《高粱与钢铁》以及其中的中国“社会主义发展模式”概念是隐含的批判,要针对的是形形色色的理论,认为所有这些模式不过是资本主义的变体(“国家资本主义”,“官僚资本主义”,波迪加(Bordiga)将苏联简单描述为“俄国资本主义”,英国《扬弃》期刊的“价值畸形(deformation)”概念)。我们不会总结这些争论,只是旨在展示我们自己专门对中国经验的理解,而本文的确缘自十多年与这些理论互动的过程。若干读者认为,这篇展示反映我们对这些理论并不熟稔,但是我们这些理解并没有宣称要去回应自称“社会主义”的其他模式。有少数作品尝试直接处理中国(就是Loren Goldner和Elliot Liu等人),这些我们确实回应了。但是,几乎没有作品在构思的时候考虑到中国。最终我们还是认为,不能通过研究俄罗斯来理解中国历史。

[66] 关于1970年代这些趋势,见《高粱与钢铁》的第四部分以及吴一庆(Yiching Wu)的 Cultural Revolution at the Margins。

[67] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, p. 68

[68] Jackie Sheehan, Chinese Workers: A New History, Routledge, 1998. pp.144-145

[69] Anita Chan, Stanley Rosen and Jonathan Unger, Eds., On Socialist Democracy and the Chinese Legal System, Routledge 1985. pp.1-20

[70] Chan et. al. 1985, p.9和Sheehan 1998, p.146

[71] Sheehan 1998, p.146

[72] 同上, pp.146-149

[73] “经济主义”历史的更多细节,这个词如何成为社会主义时代工人抗议的一个方面,如何又被用来贬损骚动,见Sheehan 1998和Wu 2014.

[74] Sheehan, pp.148-151

[75] 同上, p.150

[76] 同上, p.154

[77] 同上, pp.160-163

[78] 这一点在王希哲等理论家的作品里尤其突出。见Chan et. al. 1998.

[79] Sheehan, p.155, p.167 and pp.192-193

[80] 杨大利,Dali Yang, Calamity, 108.

[81] 同上,p. 123.

[82] 同上,p. 108.

[83] Zweig 1989, p. 71.

[84] 另见孙来祥 2001.

[85] Frederick C. Teiwes and Warren Sun, Paradoxes of Post-Mao Rural Reform: Initial Steps Toward a New Chinese Countryside, 1976-1981, Routledge, 2015, pp. 203-204.

[86] Griffin and Griffin in Griffin ed. 1984, p. 211.

[87] Zweig 1989, p. 71; 另见China Data Online的Rural Capital Construction数据.

[88] CIA, “China Provincial Grain Production,” 1982, <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83B00227R000100070005-7.pdf>; Teiwes and Sun 2015, p. 203; Zweig 1989, p. 71.

[89] Li, Yuxuan, Weifeng Zhang, Lin Ma, Liang Wu, Jianbo Shen, William J. Davies, Oene Oenema, Fusuo Zhang, and Zhengxia Dou. “An Analysis of China’s Grain Production: Looking Back and Looking Forward.” Food and Energy Security 3, no. 1 (March 1, 2014): 19–32. <https://doi.org/10.1002/fes3.41>.

[90] Teiwes and Sun 2015, p. 203.

[91] Sicular, Terry. “Grain Pricing: A Key Link in Chinese Economic Policy.” Modern China 14(4), 1988:, p. 486.

[92] Teiwes and Sun 2015, p. 119.

[93] Sicular, “Grain Pricing,” 1988, p. 478.

[94] Teiwes and Sun 2015, pp. 150-151.

[95] 同上, p. 152.

[96] 同上, p. 203.

[97] Adjit Ghose in Griffin ed. 1984, p. 211; Teiwes and Sun 2015, p. 151.

[98] Teiwes and Sun 2015, p. 163.

[99] 由此可见,家庭联产承包责任制在贵州等欠发达省份扩散虽然并不意外,但也在集体经济运作好得多的地区获得扩散,比如广州。不过,各省采纳该做法的速度相当不同。见Teiwes and Sun 2015, pp. 159-164.

[100] Jonathan Unger, The Transformation of Rural China, M.E. Sharpe, 2002, p. 102.

[101] 同上, p. 100.

[102] Sicular, “Grain Pricing,” 1988, p. 469.

[103] 同上, p. 470.

[104] Sicular, Terry. “Agricultural Planning and Pricing in the Post-Mao Period.” The China Quarterly, no. 116, 1988: p. 694.

[105] Sicular, “Grain Pricing,” 1988, pp. 470-473.

[106] Sicular, “Agricultural Planning,” 1988, pp. 695-696.

[107] 同上, p. 696-697.

[108] Byrd & Lin 1990, p. 10. 按Enos (1984, p. 225)所说,社队企业完成这两项工作(加工农产品和为国企生产工业零部件)早在1975年就很常见了。既然那时候没有官方鼓励,1978年前在许多情况下还被禁止,这个观察也应该视作证明了官方政策被迫去追赶地方动力,比如上文提到的,1967-1968年城市消费市场出现干扰,某些社队企业于是重新面向这个市场。

[109] Enos 1984, p. 241.

[110] Byrd & Lin 1990, p. 11.

[111] Griffin and Griffin, in Griffin ed. 1984, p. 216.

[112] 同上,p. 217.

[113] 同上

[114] 同上,p.218.

[115] Byrd & Lin 1990, p. 11.

[116] Byrd & Lin 将乡镇企业相应翻译为“rural nonstate enterprises” (农村非国企),不过我们沿用更普遍的“Township and Village Enterprises” ,以防人们以为我们在指代其他东西。要注意这个范畴同时包括县政府一级以下生产队所有,以及农村集体和个人混合所有的企业,因为社队企业在1980年代初已经非正式普及开。要到1990年代中,农村私人企业才正式与集体企业分离,前者是所有权的优先形式,而后者被认为效率低下、裙带关系等等的可能性更大。

[117] David Zweig, “Internationalizing China’s countryside: the political economy of exports from rural industry,” The China Quarterly 128, 1991, p. 719.

[118] 同上

[119] Byrd & Lin 1990, p. 11.

[120] Daniel Buck, Constructing China’s Capitalism: Shanghai and the Nexus of Urban-Rural Industries, Palgrave Macmillan, 2012. 这一点下文关于国有企业-乡镇企业枢纽的部分会有更多讨论。

[121] Naughton 1996, pp.80-82, Figure 2.2

[122] 同上,p.82

[123] Gary H. Jefferson and Thomas G. Rawski, “Enterprise Reform in Chinese Industry,” in Ross Garnatu and Yiping Huang, eds., Growth Without Miracles: Readings on the Chinese Economy in the Era of Reform, Oxford University Press 2001. p.246.

[124] Naughton 1996, p.83

[125] 诺顿,《中国经济:转型与增长》,p. 268, 表13.1

[126] Jefferson and Rawski 2001, p.247

[127] Naughton 1996, pp.101-103

[128] 同上,pp.117-119

[129] Jefferson and Rawski, 2001, p.249

[130] Naughton 1996, p.106, Figure 3.2

[131] Zweig 1991, p. 717-718.

[132] 同上, p. 721.

[133] 引文出处同上, p. 721-722,译文以《赵紫阳文集(1980–1989)》第二卷“关于沿海地区经济发展的几个问题”582页为准

[134] 引文出处同上, p. 722,译文以《赵紫阳文集(1980–1989)》第四卷“沿海地区经济发展的战略问题”348-349页为准

[135] 同上,p. 727.

[136] 同上,p. 734.

[137] Bramall 2007, pp. 60-70; Buck 2012, pp. 13-15; Lin 1997, p. 127.

[138] Bramall 2007, pp. 64-65.

[139] 同上

[140] Rui 2004, pp. 2-3.

[141] 同上,p. 4.

[142] 同上,p. 6.

[143] 同上,p. 7.

[144] 除了上述四种模式,还有不少人认为农村工业的形态可以归结为第五种模式,所描述的中部和西部乡镇企业依然以集体性质为主、使用地方劳动力与资本,针对国内市场去加工农产品,制造农业投入与消费品。和平定模式一样,这种模式从来没有推广为全国模式,1990年代末在国家推进集体企业私有化的过程中还大多崩溃了,不过少数集体企业因为深耕利基市场而存活了。一个明显例子是河南的南街村,被许多左派誉为中国社会主义最后的阵地,是资本主义企业之外的模式。但是,南街村的成功依赖的只是中国农业银行的慷慨支持,以及对非本地工人的剥削。他们占劳动力大军的三分之二,为村里20多家企业完成大部分手工劳动,却不能享受村民享受的任何集体福利。见China Left Review, 2008的第1期。

[145] 1990年代这些关于乡镇企业的政治讨论综述可见Alexander Day, The Peasant in Postsocialist China, Cambridge University Press, 2013的第三章。

[146] 这部分大多内容收集自Buck 2012,“国企-乡镇企业中枢”的说法也出自那里。

[147] 同上,p. 26.

[148] 同上,p. 14.

[149] 同上,p. 27.

[150] 同上.

[151] 同上,p. 81

[152] 这些行业是裁缝机、自行车、摩托车、汽车、冰箱和测量器械。同上,p. 5 and 132.

[153] 同上,p. 191.

[154] “现实的抽象”这个概念是马克思的方法重心,人们通常认为阿尔弗雷德·索恩—雷特尔(Alfred Sohn-Rethel)在1977年的作品《脑力劳动与体力劳动》对此有最明确的承认。该作品在20世纪晚叶流行于学术界的马克思主义圈子,却在之后出现了极致的误用,领头的是高级哲学的时兴风尚。最近这些年有不少人尝试在经典的马克思主义范围内重新关注这个概念,其中涉及马克思对“现实的抽象”的使用情况以及这些抽象与交换过程的联系的一个近代汇总作品是Ray Brassier, ‘Concrete-in-Thought, Concrete-in-Act: Marx, Materialism and the Exchange Abstraction’ in Crisis and Critique, Vol. 5, No.1, 2018.

[155] 不过,这在某些马克思主义学派当中一直是争论点。譬如见Elena Louisa Lange, “Failed Abstraction – The Problem of Uno Kōzō’s Reading of Marx’s Theory of the Value Form”, Historical Materialism 22.1, Brill, Leiden, pp. 1–31.

[156] 如需更多细节,“价值形式理论”学派在英美学术界那里已经足够连贯,可以成为一个鲜明的参考点。不过这是一个宽泛的范畴,当中包括鲁宾(Isaak Rubin)的早期著作、德国的新马克思解读(Neue Marx–Lektüre),还有某些法国和英美极左理论思潮。其中一个较好的来源,是米夏埃尔·海因里希的《政治经济学批判:马克思〈资本论〉导论》,南京大学出版社,2021.

[157] 其他类别的市场交换当然在历史上存在过,这里最相关的是扩张性很强、大部分是农村构成的市场,这种市场在东亚大陆从中世纪时代一直延续到清代。这些市场里的生产主要由手工形式的劳动构成,其中大部分是农民出售的剩余农产品或家庭制品。对绝大部分人口来说,生活资料是地方农业生产的事情,与工资无关。有人认为南宋和明初的时候有一两个时期,地方的市场关系开始延伸到农业,将相当一部分劳动解放出来,进入城市中心的工资劳动当中,由此打开了资本主义过渡的潜力。就我们看来,我们只需表明这种过渡从未发生。晚清之前国内并不存在“资本主义”传统。对这个争论的综述,对市场在前资本主义的东亚大陆如何发挥作用的解释,见万志英,《剑桥中国经济史:古代到19世纪》.

[158] Jefferson and Rawski, 2001, p.252

[159] 这个版本的原型出自南斯拉夫的经验,在理论层面上和蒲鲁东的无政府主义相当类同。见Sheehan, 1998, pp.144-145.

[160] Naughton 1996, p.98