综述:竞争中的资本

资本主义本质上是全球系统,这个事实没有改变,所以资本主义过渡不能只用国内层面来解释。这一部分,我们将重返全球经济的发展,不过现在关注的是中国在国际的生产等级制度之中的新角色。这部分叙述的中心,是竞争之为资本主义驱动力的性质,而这种驱动力同时发生在企业之间、国家之间和资本的地区集团之间。只要增长强劲,这种竞争就会留下充裕的空间,在这三个层次造就互相获利的联盟。但是如果增长全方面放缓,同样的竞争就会变成零和博弈。关注不同货币的资本的国家联盟和地区贸易集团,如今在这些条件之下大出风头,而国际政治也变成一场博弈,在变金融泡沫戏法的同时也将最可怕的危机甩到竞争对手那边去。新兴市场的贸易战、货币战和资本战成为经济的决定性特点。

正是在这种背景下,资本这个全球系统才得以转变重心。我们已经看到太平洋这个枢纽如何在美日的冷战联盟之中成型。从历史角度看,这个转变之所以相对平滑,是因为美国外露的霸权、日本去军事化,以及以对付社会主义威胁为由的军事采购合约随时到位。但是进入世纪末,美国与日本制造业的迎头竞争将引发一场全方面的贸易战,最终日本落败。然而讽刺的是,与冷战结束一起发生的日本危机,最后为新的中华文化圈资本集团创造了条件,使其上升为地区的领航人。贸易战在没有冷战军事合约的情况下继续,而中国大陆如今有香港、新加坡和台湾的中介,让海外侨资不断回流到迅速自由化的市场作为援助,于是在同东南亚制造业争相抢夺全球供应链更大份额的过程中,迅速压过对方。

所有这些变化对中国的城市化与工业地理图景带来了强大的引力牵引。关键的沿海出口区开始有新型城市出现,它们四处伸展,冰冷无人性,并且不断地再发展。这就是现在三角洲巨型城市的最早具象化身。这些新城市是进行剥夺的空间,是无产阶级的天然环境。因此,随着农民工涌入珠三角等等地方寻找工作,资本主义阶级系统的底层首先在这里成型也就不是巧合了。不过,这些农民工来自哪里?他们为什么入城?为什么对他们来说,其他形式的工业雇佣已经被提前赎卖?这些都会在第四部分阐发,我们会在那里解释国内资本主义阶级系统的崛起。

初期贸易和投资

国际贸易在社会主义发展模式时期的中国生产那里从来没有构成很大的比例,既存的大多是与其他社会主义国家进行的贸易。其中的大头一直是苏联,1952-1960年间,对苏贸易几乎占了中国贸易额的50%,它还是中国一个完整系列的资本品的主要来源,包括基本工业材料和机器。如果没有苏联这种支持,满洲的工业复兴以及随后的一五计划(1953-1957)就不可能进行。作为交换,中国一直向苏联出口劳动密集型商品,比如纺织品和加工食品。但是,中苏贸易占GDP的比例在高峰的时候也从不超过10%。大跃进失败和中苏关系紧张以后,社会主义阵营两个最大国家之间的贸易就开始停滞。1959-1970年,中国贸易没有净增长。到1970年,中国与苏联的贸易几乎完全消失,从贸易总额的一半下降至微乎其微的1%。贸易总体占GDP的比例由此遭受了严峻的影响,跌到只有5%的水平。[1]

如果未来要有所发展,中国国内无法生产的高级资本品就必须有新的来源。这就为中国与美国复交这个问题提供了背景,当时美国自身也开始感受到了工业危机的搅动。不过同样重要的,还有与美国这个环太平洋军事超级大国和解之后的地区经济协议。日本与美国同步,在1972年与中国大陆实现关系正常化,随后是70年代前后的一系列贸易协议,其中最重要的是1978年的《中日长期贸易协议》。协议的目标是将中国的自然资源(也就是石油和煤炭)出口到资源贫乏的日本,交换整个工业厂房的进口(包括所有相关技术和营建材料),从而解决中国的资本品问题。这份协议恰逢日本制造业开启过量生产的危机,于是那些继续投入日本国内经济也无法盈利的资本品,就经由协议获得了至关重要的市场。到1980年,“中国依赖日本成为最大份额的进口国”,对日贸易占进口总量的26.4%。同年,日本占领了中国20.1%的出口市场,其中大多是自然资源。与此同时,中国从日本进口里的大头,恰恰是在日本已经开始经历最严重的盈利能力下滑的资本品,比如“重型化工品”和“机器设备”。[2]

所以从1970年代开始,中国贸易就开始走出低谷,在1978年,贸易占GDP比例重返社会主义时期的10%峰值,并且在1980年代前半段稳步攀升,而通过双边贸易协议安排好的进出口,在总贸易里的份额大致相当。[3]这个时期国内经济由于存在“双重气锁”,仍然彻底孤立在资本主义市场之外。这个“双重气锁”包括国家继续垄断外贸,只允许12家国有贸易公司推动贸易协议列出的关系。与此同时,人民币的价值与国际货币市场完全分离,汇率是计划制定的,所以人民币无法兑换。于是外贸用商品存在着双重价格,构成了双重汇率制:人民币在全球市场无法交易,取而代之的是市场汇率下的特定外汇券。[4]

不过,这个系统完全依赖石油和煤炭的稳定产品流。中国的最大油田(也是世界最大油田之一)大庆油田的产出,加上文革前后开发的一系列小油田的产出汇流,导致1969-1977年的石油总产出年增速迅速达到20%。增速如此之快,以至于“计划机关开始宣称,到1985年中国将接近沙特第三大产油国的地位”。[5]1976-1985两个五年计划系邓小平领导层首次规划,以一系列的超大工程为基础,工程营建所用的工业品(包括完整的厂房)用石油支付,从资本主义世界进口而来。计划的庞大规模之所以可能,是假设了石油产出将以同样的高速度继续增长,只是这些假设存在的储备其实还没有确认过。到最后,储备一直没有实现,并且1970年代初的过度开采已经对长期生产率造成持久的损害。石油产量在计划一开始,正当许多贸易协议正在签字的时候就已经触顶了。[6]

结果,收入和未来外储债务之间的巨大赤字出现增长。[7]许多外贸合同最后被取消了,不过将中国经济孤立在全球市场价格之外的商品与货币气锁,也因此获得改革的激励。如果能够和这些气锁小心地周旋一番,还是可以给必要的发展开支,尤其是日本进口过来的昂贵厂房与设备,找到新的支付方式。到1980年代中,人民币被有意贬值,由此开始进入全球货币市场(虽然依然是国家设定汇率)。到1990年代初,双重汇率制就完全废除了。[8]与此同时,1985年的广场协议见证了日元的快速通胀,而美元(以及开始与美元挂钩的东南亚货币)开始增强竞争力。新新贬值的人民币处在优势位置,可以与东南亚挂钩美元的货币开始竞争,以求在环太平洋等级结构的低一级梯队当中谋得一席。

劳动密集型生产枢纽在农村地区(尤其在关键的河流三角洲)的崛起,已经为大陆争得轻工业品需求增长带来的益处。乡镇企业的产能是明显的,国内市场也已经开始从持续短缺转为过剩。过量生产的危机正在酝酿,这场危机意味着任何乡镇企业如果能找到新市场,不但能免于破产,还能远远超出自己的竞争对手。于是,孤立国内经济的第二个气锁就通过经济特区的建立而被克服了。首批特区都位于广东和福建省相对贫穷的沿海地带,接近香港和台湾。与之相随的是允许参与外贸的公司数量大大增加,其中有许多就座落在特区。特区允许这些公司零关税进口的条件,是进口商品要在特区内部用来生产出口用商品。[9]结果到了1987年,“中国已经基本建立了两种不同的贸易体系”,一个完全市场化,以出口为导向,另一个是在局部改革后受到严厉监管的“一般贸易”机制。[10]这个时期的出口性质也发生变化了。虽然1985年石油依然是最大出口品,占总出口的20%左右,不过“到了1995年,中国位列前茅的出口商品都是劳动密集型工业品”。[11]

这次繁荣的刺激因素,来自国内经济快速增长和外国直接投资(FDI)大幅流入两点。虽然大陆初期源自香港和澳门的进口很少(1980年占总进口2.6%),但是这些地区将在迅速改变的发展模式和将其缓慢融入的资本主义空间之间发挥关键的交互作用。港澳很快就会主导中国的外国投资,刚到1983年就提供了总FDI的51.6%,超过日本的20.4%和美国的9.1%。[12]这部分可以归因于大陆资本的非法回收,以及大量未纳入记录的台湾投资通过香港的金融市场进行前所未见的输送。不过,香港本身的作用不能夸大。即便在经济特区成立之前(最重要的特区就是邻近香港、仅仅一条界河之隔的深圳),香港企业也已经可以与中国的珠三角企业(社队企业和乡镇企业)签署出口加工合同。[13]

这是香港自身去工业化的开端,当时本地企业和在该地域运作的日本企业国际承销商正把自己的制造产能转移到边境另一边的珠三角。香港从来没有享受过日本和韩国的重工军事合同的好处,自身的制造业大部分由小型的轻工业作坊构成。这些厂房要迁移起来相对廉价,而它们去中心化的性质,再加上劳动者受到传统家族等级制度和同样程度的劳资剥削的调遣和规训,这些都有利于遏制香港出现韩国工业区内形成的那种抗争性工人运动。这些企业迁离本土的时候,将自己的行政、金融和营销部门留在香港,而高层管理人员若有必要依然能够短途跨境。一开始,香港还提供了原材料、零件和蓝图,这就是所谓“三来一补”的系统。“一补”就是香港企业给地方承包商的补偿额,以美元或者港元分期支付。这种支付直接流入了担保合同的地方官僚、干部和经理人那里,工人自己的工资则在计件基础上用人民币结算,剩下的外汇通常在黑市以高汇率清算,或者通过香港的银行洗钱进行再投资。[14]

同样,珠三角生产的商品通常不会从大陆港口直接运输到目的市场,而是通过香港这个自由港进行输送,这就使香港成为1987-1989和1992-1997年间全世界最繁忙的集装箱港口。[15]最终的结果,是“任何一个当代社会所能出现的最迅速的去工业化之一”。[16]这个过程,始自中国在1970年代末向香港工业开放贸易,之后因成立经济特区而加速,再因广场协定签署导致的全球贸易转移而达到巅峰(这个协议本身就是美日之间的低级别贸易战)。香港的制造业劳动力大军从绝对量和相对量上来看都下滑了,从“1980年的89.2万工人萎缩至1996年的32.7万”,同时“从1971年[占总劳动力总数]的47%,到1996年只有14%”。[17]随着第三产业的成长,香港又获得了全球贸易的关键集散地地位,还获得地区金融枢纽之一这个新角色。到1996年,“香港GDP超过40%来自金融和银行业、贸易和交通服务”。[18]对大陆来说,通过香港这个(如今的前)殖民地进行把控的全球贸易金融制度代替掉了初期对日本资本品的依赖。

城市巨兽

资本主义生产在社会层面本身之上获得了最完整的客观形式。人们的生活与工作方式变化了,他们的运动模式要顺应价值的流动,非人类的环境遭到填塞、安置、遗弃和重新建构,变成了供人们消遣、又称作“生态服务业”的空间,而全体人类则集中在资本周围,被公路和旋转的卫星所组成的日益成长的技术空间交织起来。但是,东亚大陆的城市有着悠久的历史记忆。旧的生产模式被凿进了城市的地基,崩塌政体的混沌为新政体铺好了砂浆。和欧洲一样,东亚大陆起初从属于资本主义生产的时候,将会继承原有的鲜明非资本主义色彩的城市群,而这些城市群本身是被几百年战事和经济转型塑造和再塑造出来的。晚清和民国时期的第一阶段过渡半途而废,却也见证了古老的沿海沿江港口城市快速增长,得以成为集散地,将大陆广大的农业海洋与全球市场联系起来。上海、广州、武汉、南京和其他一些古城得益于这个过程,而内陆城市就成为发展的代价。不少新的城市集中体也在同时期崛起,青岛就是一个代表案例。在这次早期过渡的末期阶段,满洲受日占的影响出现了迅速的殖民城市化,另外重庆等某些内地城市也获得了战时发展。

社会主义发展模式将这个城市化过程中止的同时,还强化了城乡空间之间的分野。城市化在东亚大陆的的速度长期低于前资本主义欧洲,而且农村人口密度总体偏高,这两个特色最终延续至社会主义时期。但是,这时期的发展模式还用史无前例的方法将人口锚定在地方。户口制度将城乡分隔正式化的同时,还用官僚制妨碍同级别地方之间的人口迁移。在前资本主义的各个王朝,农村间迁移水平已经够低了,而社会主义时期的迁移水平可能比这还要低。在城市则有单位将生活资料与企业绑定,整个社会主义时期的劳动周转率也低得难以置信。这样的效果不仅是限制城市间迁移,还将城市本身巴尔干化。各个企业逐渐自给自足,为自己的工人提供住房、食物和娱乐。本地区的古城曾经长期在相对封闭和开放之间循环往复,其中封闭的极端是唐朝的坊市制,迁徙自由被精心地打压,而开放的极端是宋朝或者早期资本主义时期的开放城市,迁徙自由在当时成为日益市场化的生产的关键。虽然社会主义时代的城市没有明确打压城市人在市内的迁徙,企业还是发挥了相当于非正式坊市制的作用,因为某个企业的员工一般在同一个空间之内吃喝玩乐,而这些空间有许多是被实打实的围墙、大门和院子包围分割开的。

这个巴尔干化的过程首先在南方沿海城市崩溃,因为这些地区的大型国有企业集中程度最低,小规模生产的历史最长。早在1960年代,上海和广州等城市就已经出现了原始无产阶级,他们无法用单位或者户口作出很好的界定。这个阶级之中有些“工人–农民”实际上是临近农村地区的居民,会在农闲的时候被带到城里。而其他称作“里弄工”的人,所指的不过是那部分松散的城市人(多数为女工),她们与某个企业没有什么强纽带,所以可以在企业大楼之间的横街窄巷那里招募过来。这些工人跨越社会主义城市边界的能力,正是他们成为地方企业青睐的劳动来源的原因。“工农”干完一份合同就可以送回农村去,收入增加的同时,市政府也不用给他们生活支出,工业企业还能获得充裕的低成本投入进行生产。“里弄工”情况类似,他们可以用来压低城市等级制度中地位更高的工人在再生产方面的成本:女性和失业青年是招来洗衣服、准备饭菜、替大工业企业的工人造衣缝衣的,与此同时,企业还不用给这些里弄工提供充分的单位福利,只用发工资或者一连串有上限的福利。

随着城市工业改革,这些原始无产阶级的规模将会扩大,劳动周转率将会增长。社会主义城市的巴尔干化将让路给城市的高速增长,而这种增长的动力来自可能是人类史上最大的集体迁移。与此同时,新国内市场所推动的农村工业化也将见证遍布四方的新城市地理图景的出现。首先是在三角洲城市,旧城市群会扩张到新近城市化的“城镇”周围,随后是曾经只是农业地区的小型城市和市镇,会成长为像样的全新城市集中体。如果说大型国企复合体界定了社会主义时期的城市结构,那乡镇企业和之后完全私营的企业的崛起,就界定了中国扩张性城市地理图景如何进入资本主义。这个过程的规模和范围还保证了上述的新资本主义城市能够根据自己所服务的全球市场,占得相应的巨大份额。1978-1990年,中国的城市数翻了不止一番,从193座增至467座,并且100万人口以上城市数从13座增至31座。[19]

虽然为了辨认价值运动的核心规律,从抽象的层次去思考价值的积累很有帮助,但是这些规律在塑造空间和社会的时候,都是在客观地运作的。在一个已经达到某种程度的饱和的市场上,运作着的各个企业所作出的投资决定构成了广阔的聚合体,这个聚合体的抽象描述就是利润率下降。但是,这个聚合体的客观形式既是社会的,也是空间的。从社会层面出发,繁荣和衰退周期最终产生了新的生活方式、文化实践,还有新一波的动荡和反响。从空间层面出发,危机具体体现为旧工业核心的细胞衰老,再加上激烈的全球竞争将旧工业核心从全球生产的尖端前沿那里淘汰掉。纵观所有的锈带,过时的工厂倒闭了,能盈利的投资只关注少数剩存的企业,基础设施也衰败了。除此之外,失业和人口迁出都有增长的趋势,黑市成长起来,动荡可能会变得更普遍,但是总体来说,这些区域是在逐步损耗中经历撤退式衰退的。

许多城市争相把控新工业结构的关键部分,但是竞争的结果通常是由结构性因素和历史惰性决定的,而统治阶级的随机应变也会起到微小但绝不能忽略的影响。比方说,在上一波全球工业重构的时候位于环太平洋海岸线,这个地理位置可能是一个城市在当时拥有的最珍贵的馈赠之一——沿海发展是正在扩大的全球贸易的要素之一,并且太平洋城市化能产生反馈效应,使得积累重心变更以后为新的城市发展建立条件,而这个新的城市发展又带来一波新的基础设施投资,进一步加强了资本的东进。与此同时,后起的工业结构规模总是比前任大,这是资本主义经济系统的核心、对复合增长的追逐所造成的。但是,虽然生产的纯规模可能会增加,生产本身却有削减劳动相对于资本的比例的趋势,除非出现大浪潮的毁灭(比如世界大战引发的那些),否则按平均算,新近革命化的产业与上一次工业革命的尖端设备相比,它们雇用的人口比例将越来越小。于是在企业和城市争夺的最具生产力的产业内部,新的雇用池就具备了相对萎缩的趋势,而暴露在廉价劳动成本压力之下的雇员比例总体也会增大。在每一波工业重构的浪潮中,锈带的数量越来越多,而阳光带要么更加排外,要么更加剥削,而越来越多的城市就悬浮在这两点中间。城市区域对核心产业的直接依赖同样在减少,这些地区里有越来越多转而依赖给别处的生产枢纽提供非直接维护。

正如我们已经看到的那样,这种竞争还具备国际性的层面:中国的阳光地带城市之所以成功,其建立的基础是东南亚制造业的竞争对手没能保证全球市场的份额增进。盈利能力的全球趋势还清晰地建立起新生产枢纽的结构:这种能力的下降不仅刺激了外贸增长,还特别契合廉价、未加利用、相对于平均劳动成本可以短暂超剥削的劳动力大军。比方说,美国锈带扩散的同时,廉价劳动的阳光地带(南方各州)也在崛起,以高科技产业和生产者服务为基础的沿海城市地位则在上升;而中国的阳光地带(鲜明特征是最迅速的城市化速率和经济产出率)虽然大部分也在沿海,却从一开始还具备另一个鲜明特征,就是与全球物流网络捆绑的劳动密集型产业相当集中。这是我们在这里考察的本时期阳光地带的特点,那时候中国的高科技枢纽还没崛起,上海、广州和北京对比东京和洛杉矶还没真正成为“全球城市”。

如果任何一个单独地区特别能代表这个时期的中国城市化,那这个地区可能就是珠三角,尤其是深圳及其附近了。这是1980年成立的首批四个经济特区之中最成功的一个。珠三角的城市发展象征了上面详细说明的所有大趋势。这种发展和更为一般的中国资本主义工业化一样,不是在已经建立的城市开始的(广州附近),而是在三角洲下游的农村片。珠三角产业构成同样是被全球经济的需求界定的,即便是通过地方色彩浓厚的家族网、乡村网和地区身份进行协调的。生产是以农民工雇用池被超剥削为基础的,这个池的源头在农村,雇用他们的是劳动密集型产业,以极低的工资进行长工时(相比全球和地区均值)的工作。这些产业发展的同时,基本的物流基础设施也建造了起来,然后新企业通过香港港(很快还有大陆这边的一连串港口)联系上了全球市场。这样的最终结果是创造了世界上最大的城市群之一,这个城市群融合了大片发展不足的农村土地,涵盖了多个古城和古镇,以不断变化的生产、定居和再发展形式扩散开来。这些形式不仅体现了中国迅速的经济发展,还指向了资本主义城市化本身的某种理想。[20]

没有月亮的天空

1980年,深圳被宣布为中国头四个经济特区之一的时候,还不过是个被农田包围的小市镇。当时深圳人口大概在3万上下,其中包括许多在附近农场工作的人。在社会主义发展模式之下,工业投资要舍弃小城市而输送到大城市,并且在更适合多种作物的地区也要侧重粮食产量,因此深圳这个市镇和周边农地的光景都不大好。到改革时代降临的时候,整个地区已经严重发展不足。[21]但是,这个地区还位于正当繁荣的资本主义香港和大陆交界处,并且广州附近地区早已夸耀过,改革很早就获得了民众的主动支持,而这通常是由时任广东省委书记赵紫阳(1980-1987年为总理)精心培养的。因此,将地区开放参与试验几无坏处,更何况地理位置和近期的历史增加了改革成功的可能。

即使出口产业还没发展起来,广义上的华南(尤其广东和福建)就已经利用自身的气候和历史异禀,成为改革初年飞速增长的商业生产中心之一。与北方相比,热带和亚热带气候适宜更为多样的农业产出。曾经将地区联结起来的旧商业网络开始随着农村市场的增长而重现。在社会主义时代之前,该地区就主导了鱼、丝绸、糖、热带水果和蔬菜的生产,此外还有稻米的高产能。虽然早期资本主义过渡被战争和革命延误,但是华南地区的工业产出早已和这些天然馈赠息息相关。当时产出的核心是轻工业,包括食品加工、纺织和基本消费品生产。市场在农村重现的时候,这些产业已经为复苏蓄势待发。[22]

1979-1994年,华南整体“接收了所有已实现外国资本投资的42%”,到1995年,贡献了“全国总出口产出的47%以上”。[23]在这个时期前后,珠三角可能成为了华南地区唯一最重要的生产核心。1990年,珠三角地区独自贡献了国家出口产出的17.34%,接收了已实现外国投资的18.95%。同年,珠三角已经在全省经济中成长为主导,工业和农业产出毛值占广东省的68.8%。[24]这还不是珠三角影响力的峰值:到2000年,“广东省占全中国出口的42%”,其中90%“来自珠三角八个城市,深圳居首”。[25]深圳自身变成世界增速最快的城市,1980-2000年间,深圳GDP平均增速达到30%以上。到2010年,深圳已经从3万人的渔村变成1040万人的巨型城市。[26]人口增长和城市发展的趋势与这些数字相符。珠三角的城市人口增长率在1957-1978年间只有惨淡的0.75%(排除尚未是城市的深圳、以及拥有严格迁移限制的最大城市广州以后的“内珠三角”),但是在1982-1990年,(充分“建设”的地区)人口增长率就达到7.21%(包括正在城市化的深圳,以及迁移限制取消后的广州)。[27]

这种增速大部分的推动力出自大珠三角区和内陆“临时”农民工的涌入。1980年代初,迁移限制开始放宽,到1984年就正式允许农民人口迁移到一些特定的城镇,进行非农业工作。到1985年,农民不仅可以在指定城镇工作,还可以自由流动到任何就近的市镇从事某些工种(营建、零售和交通)。这种政策将过剩农村劳动力虹吸出来,令全中国的原始无产阶级人口开始迅速增加。但是这个现象在南方最为显著,尤其在珠三角内部。这个现象从很早开始就大部分局限在省内。1980年代,来自广东外的迁移人口比例依然相对较低,在1988年不过从0%增长为11%。这批人口将在1990年代以更高速度增长,但是在此之前,大量涌入珠三角的人口主要是从周边地区抽取的过剩农村劳动者。1988年,来自广东的流动人口占总数88%左右,其中大部分就是珠三角内部或临近的短途迁移,远高于长途临时工的低比例。这些第一代农民工绝大部分是未婚的工厂女工。1982-1990年,这批“临时”人口的年均增速在省内总体不超过30%,但是在珠三角内,均值超过了40%。1982年,珠三角已经容纳了全省总临时工的37.25%左右,略略高于珠三角人口占全省的比例。不过到1990年,广东几乎80%的临时工(接近300万)在珠三角生活工作。[28]

深圳、东莞、宝安和广州是这些趋势的领头羊,它们一共容纳了过半的珠三角临时工,各自的比例在15-18%之间。[29]因此这些地区在1990年拥有最高的人均产出值,是整个1980年代全国产出值增速最快的地区之一,也就不意外了。虽然基础稳固的广州市依然是地区的最大产出贡献方,但是广州占总产出的比例从1980年的44%减半为1990年的22%,而深圳的比例同期从0.39%增至12.44%,随后是珠三角其他基础稳固但是增速稍慢的城镇。[30]最终的效果简直是“自下而上的城市化”一个几乎完美的案例,因为推动这种城市化的是小镇和农村地区转型为像样的城市群。不过,从珠三角大半以农村为主开始,直到2010年左右形成真正的超大城市这个过渡期,进入开发中城市地区的流动人口只占该地区流动人口总数的26.6%左右(1980-1990年)。所以,改革头十年的主流不是直接城市化,而是人口迁往小镇(占总迁移的71%)。[31]

学者和当地人会开始将这些城市称为“城乡一体化”,这个过程的特点是扩散加速以及密集的工业化和农业。[32]不过,耕地面积总体上“从1980年的258万英亩(10440平方公里)萎缩至1990年的225万英亩”,而特定城镇的开发面积(不包括指定为市的地区,那里的增速受限)同年的年均增速为23.98%,也就是在整整十年中,每年增加67平方公里左右的城市空间。[33]工业也以类似的速度扩散和多样化,其中以平均不到200人的小厂房为主,有许多的雇用人数只有十来人。这些年偏偏没有大型厂房(姑且不论广州剩余的国企),连成规模的工厂群也没有。旧公社的饭堂转成了轻工业厂房,随后新建的楼房也不过两三层高,里面只有少数的大房间。当地人很快就开始用一个诗意而精确的说法描述这个新的地理图景:“满天星斗缺少一轮明月”。

竹网

香港在这个时期不断增强的金融显赫地位不仅是地理临近的因素所致,直接的家族人脉和间接的文化影响同样重要。珠三角的早期发展之所以能够推进,大部分也是因为广阔的家族网、企业内的生产和管理部门用粤语沟通,以及受到宗族势力或者乡土忠孝所约束的女性占多数的劳动力。这些延续下来的特点有许多在华南历史中长期存在,但是这许多特点同样是由更为近代的事件引出的。尤其重要的一点,是在内战结束、大陆的工业在发展模式初年重构的时候,亲国民党的难民涌入香港。再配合这片领域的英国殖民地地位,这相当于集中了廉价劳动力,还有难民中的富人从大陆偷运出来的大量资本,而这些富人还有管理的专业技能和国际人脉。尤其重要的是1940年代末上海商人集体转移,将启动资本和轻工业相关的大量知识带到香港,而当时恰逢上海的显赫集散地地位被大陆的革命扼制。资本和廉价劳动的结合在未来20年推动了香港的迅速工业化。此后,大陆贸易重新开放,这些因素于是再次推动了20年的迅速去工业化。[34]

但是,香港的(和台湾的)流亡资本家,只是横跨更广阔的东南亚和太平洋地区的巨大华人资本网络其中一部分,[35]人们通常称之为“竹网”。海外的华资如此集中,其根源可以在欧洲和日本帝国主义扩张之前的明清时期地区霸权那里找到。明朝的郑和外交使团(1405-1433)在南海和印度洋建立了初步的贸易网,这个网络通常由粤商和闽南商人主导。清朝崛起以后,该地区流入了大波移民,此时忠于明室的军队在南方一系列据点与清军抗争,而17世纪后半叶,这些据点被清军慢慢压倒。这些华南方言的移民流到了东南亚,在泰国等地方慢慢融合到当地的经济和政治模式当中,还在其他地区建立了自己的政体,比如婆罗洲西部的兰芳共和国。到17世纪中,台湾和东南亚的华人定居者数量已经超过10万。[36]这些移民每到一个地方就延续明朝时候建立的传统,成立自己的集团(通常是宗族为基础)来推动东南亚的贸易、矿业、农业和轻工业。

随着西方(和之后的日本)殖民主义崛起,加上清朝在外扰内乱下慢慢崩溃,这个流散网络的性质再次开始转变。许多东南亚政体(包括兰芳共和国)落入欧洲帝国扩张之手,随后又相继被美国和日本控制。不过,华人在这些地区的网络通常保存了下来,有时候还获得殖民行政人员的优先待遇。19世纪中太平天国动乱后,战事纷乱的华南出现了第三波移民流出潮,此时东南亚的华人移民已经超过100万,台湾的200万华人也在慢慢取代本土人口,成为该岛的多数族裔。[37]这一波新移民当中,有部分再次流入了东南亚,但是如今有许多被吸引到了美洲和澳洲大陆新的劳动市场,在那里满足矿业和铁路扩张的繁荣需求。虽然这些国家以后有大部分驱逐了大量移民,但是这种流散还是遗留下长久的影响:旧金山和利马等环太平洋的城市开始形成了相当的地方商业网络。晚清时期,孙中山在海外各个华人定居点为中国同盟会进行的著名巡回筹款,就表明了这些网络的文化延续性,也表明它们具有数量相当的潜在资本。

清朝灭亡后动乱继续,民国时期出现最后一波流向东南亚的南方移民(特别是马来西亚和新加坡),之后共产主义者胜利,移民选择流入台湾和香港。[38]这些流散人口以后将再一次成为地方贸易和产业网络的中心支柱,这种作用有时候是殖民势力促成的,通常还会创造出地方上的种族不平等并导致暴力冲突,某些情况下这些冲突还会以反华骚乱和集体迫害告终,尤其是印尼(1965-1966年和1998年)、马来西亚(1969年)和缅甸(1967年)的例子,而冲突过后又引发新一波地区内的移民。比如说,这些事件就是华人为主的新加坡独立建国的因素之一。在其他案例中,华人的商人阶级经历了比新加坡程度更大的同化,比如泰国和程度弱一点的菲律宾。但是在所有这些例子当中,竹网还是保留了对贸易纽带和大量待用资本的相当控制力,最终能够透过与日本比肩的规模,促成环太平洋地区的形成,同时在中国的全球经济地位上升的时候发挥绝对中心的作用。

晚清和民国时期前后,这个竹网回流到中国的投资与海外劳工汇款的价值相比可谓微不足道。19世纪末到1949年,海外华人的投资估计为1.2874亿美元(以1937年的美元计),其中大约80%的投资集中在广东和福建。相反,大概同期的劳工汇款额总共有35亿美元左右(同样以1937年的美元计)。[39]社会主义时代,汇款不能直接寄往大陆,香港就成为海外华人和他们的中国亲属之间至关重要的金融中介。由于东南亚去殖民化和随后的族群争端,香港(和新加坡)还成为竹网重要的资本存放点。1949-1990年间,“东南亚华人对香港的投资额为730亿港元左右”,这个总量超过了美国和日本的同期投资。[40]

多个东南亚国家的同时繁荣(泰国、马来西亚、印尼和程度较小的菲律宾)还令当地华人集团有了获益的可能,印尼就是一个显著的例子。1965年苏加诺下台和反共大屠杀以后,苏哈托的“新秩序”政权建立了一套受军方支持的发展纲领,旨在重建衰败的殖民时期基础设施、革新农业生产率和吸引外国资本。和同时期的中国一样,起初吸引外资的主要因素是石油和其他原材料。资源贫乏的日本再次发挥了领头作用,将起初用作大东亚共荣圈的贸易关系恢复运作。华人的主公资本家(主公是闽南话的说法)在这个国际化的进程中发挥了关键作用。第一,他们能够动用香港、台湾和别处的待用资本池,输送到印尼的国内生产领域。第二,非华人资本家认为主公的企业是可靠的伙伴,是印尼国内唯一一支具备“到位的企业管理、资本和分配的必要机制,还有对盈利至关重要的企业‘文化’” 的力量。[41]这些因素还使主公资本家获得国内军事领袖的青睐,从而获得垄断合同、廉价信贷,以及与国有企业的优渥协议。

在地方的层面,这就在华人和本土资本家之间产生了深层次的不平等,以及更为广泛的按族裔编排的不平等,而后一种是贫苦印尼人在与华人店主打交道,或者为华人集团工作的时候体会到的。虽然华资在新秩序经济当中的确切比重饱受争议,但是有一点很明白:主公企业主导了生产,尤其是在大型国有基建计划之外的生产。到1980年代中,普遍估计“华人最起码拥有了70-75%的私人国内资本,华人商业组织继续主导大中规模的企业资本”。这还意味着,除却苏哈托的家族网络和那些与高层将领有关系的人,印尼“新秩序”的“国内资本家阶级依然以华人为大多数”。[42]

但是,同等重要的还有这个事实:这个国内资本家阶级通常是日本企业的承销商,或者最起码获得了更发达的四小虎经济体资助,而四小虎的崛起很大程度上也有赖初期流入了日本资本。竹网要到20世纪的最后三十年才成长为全球显赫的地位,其中的商业关系之所以重新振兴,最终要归因到危机后美国军事利益推动之下的日本资本流出。到1991年,世界银行预计海外华人的总产出达到4000亿美元,1996年还增至6000亿美元。[43]虽然这个产出大部分停留在国内,但是它的流动趋势比非华人的国内资本家的资金要高。所以,对比地区其他投资来源是有用的,只是这些数据有许多冗余:1951-1986年日本全球总FDI为1060亿美元左右,其中亚洲部分为218亿美元。[44]这个数字在1986年后迅速增长,“每年流出额达到480亿美元”,并且日本在亚洲的制造业投资光在1986-1989短短几年(泡沫高峰)就超过了1951-1985年的投资总额。[45]最终形成的,是这两个深度交织的资本来源逐渐持平的图景,然后透过重新唤醒与竹网之间沉睡中的纽带,环太平洋的重心从日本慢慢转移到了中国。竹网的快速增长本身是被日本经济泡沫推动的,此后随着日本泡沫后的“失落的十年”,投资相对衰退,竹网就在整个地区蓬勃发展。

太平洋的贸易战

到了20世纪的最后十年,全球资本已经决定性东移。美国在太平洋的国际贸易量早在1980年就和大西洋相当。1982-1985年亚太环经济体年增速达到5%,对比之下,同年欧洲增速为1.8%。[46]一方面,这是被日本泡沫推动的,使得海外资本以前所未有的速度运动。1984年日本占全球FDI 17.8%,超过美国。[47]另一方面,这还受到美国持续的海外轻工业货品与原材料需求推动。因此,这个新的资本重心可以理解为脚踏日本、美国和正在成长的中华文化圈财富岛链的三脚架,而这个三脚架到21世纪将会朝着中国大陆汇合。大概在同一时间,投资也开始输送到东南亚的繁荣经济体那里。

从根本上看,这个过程是被美国及其两个“后发”竞争对手——日本和西德——之间日益紧张的贸易关系所界定的。这在太平洋导致了不断升级的贸易战,包括美国对日本电子产品施加巨额关税;使用外交力量限制日本汽车、钢铁和机器出口;多起散步恐慌的高调案例;在联邦层面封锁境内投资计划等等。印第安纳州的钢铁工人用大锤砸烂日制汽车的一幕被拍摄下来了,另外多名日立的经理人员1982年在FBI的卧底行动中被高调逮捕,他们被指控明知而购买从IBM那里盗窃而来的数据。[48]不过,贸易战的重型武器还是直指国际货币系统心脏的政策。此前日本为了维持竞争优势而一直操纵汇率,最后美国使用自己的地缘政治力量,通过1985年的广场协议迫使日元的汇率浮动,同时(通过多家央行的干预)配合美元有意贬值。结果,日本制造业迅速丧失竞争力,助推了资金去投资金融投机和房地产,从而加速了在五年后破灭的资产泡沫。[49]虽然广场协议标志了一个转折点,但是协议不过是盈利能力下滑这个长期得多的趋势之中一个节点而已。盈利能力下滑使得产业重新布局和竞争加剧,这些趋势创造出了贸易战,贸易战又创造出了上述和其他政策决策。这个因果关系不能颠倒。

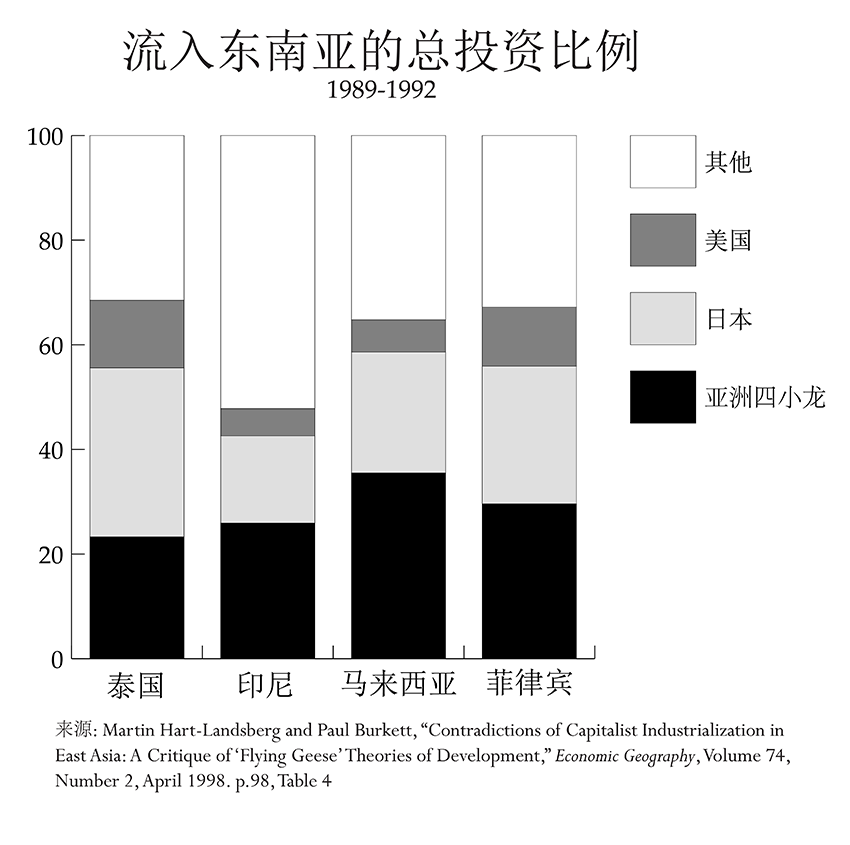

4图

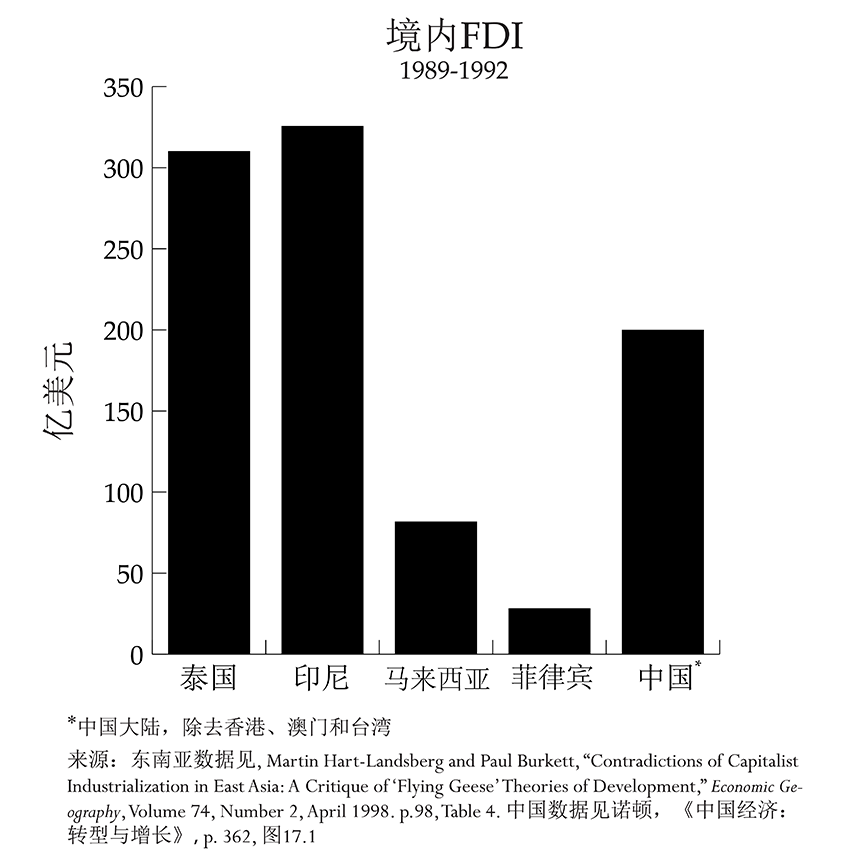

5图

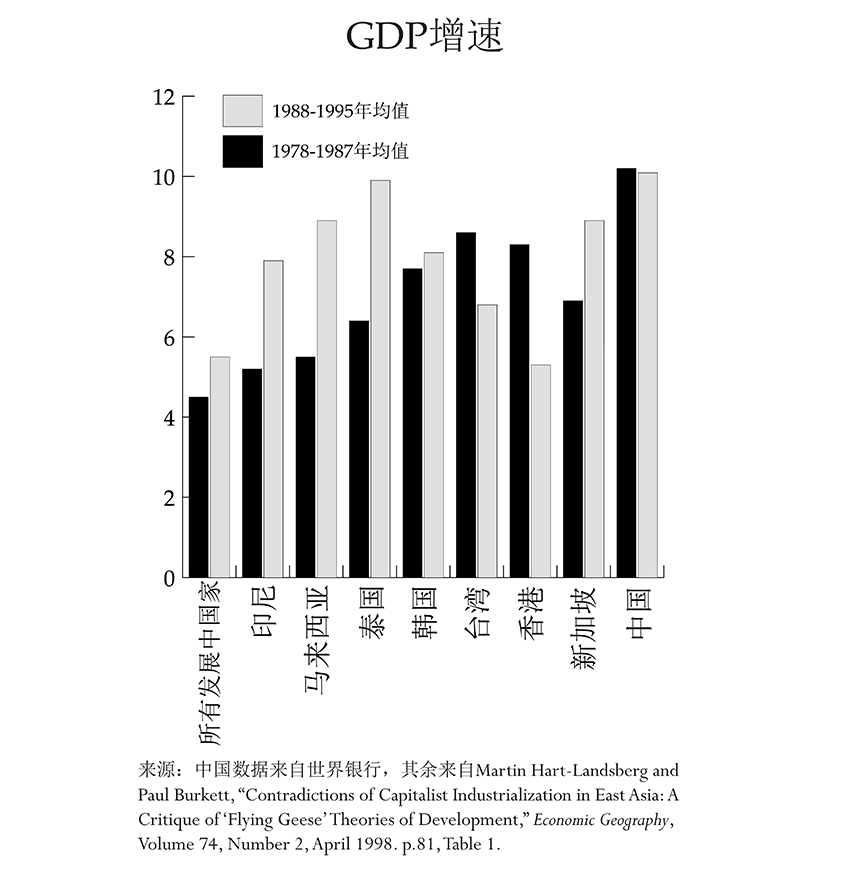

虽然广场协议削弱了日本制造业,但是其他许多(挂钩美元的)地区经济体货币因此增强了竞争力。去殖民和随后的不满情绪在东南亚已经消散大半,而最近一次越战已经将泰国送入美国的怀抱。越战还通过上文勾勒的承包安排,将环太平洋地区发展和四小虎经济体联结了起来。所以到1985年签订广场协议的时候,位于生产底层的梯队已经蓄势待发,准备向环太平洋新落成枢纽的周边贫困国家出口。IMF和世界银行的经济学家预言了新一批“奇迹”经济体,其中的中心是泰国、马来西亚和印尼,虽然有时候也包括菲律宾和中国大陆。这种预言建立在进入该地区的FDI迅速增加的基础之上,而这些FDI的投资者以日本和四小虎为主(对中国来说,特别以香港、台湾和澳门为主)。[50]这样的结果是新一波令人瞠目的GDP增速,远超发达经济体的同时,还超越了世界上发展中国家经历过的偏高的平均增速,甚至压过了四小虎的增速(新加坡由于是这个过程之中的金融枢纽而成为例外,见图表6)。[51]

6图

正如之前说过的日本、韩国和台湾的情况那样,这种增长大部分是美国军队在这个地区的庇护所致。泰国的情况尤其如此。越战期间,泰国提供了作战部队和一系列军事基地供美国使用。1950-1988年,美国对泰国提供了“超过10亿美元的经济援助和20亿美元的军事援助”,其中的大头是在1965-1975越战年间流入的。[52]这种援助的相对比重在对比总FDI之后就清晰多了,1961-1980年FDI仅为11.8亿美元,1981-1990年增加至68.8亿美元,而在1988-1990短短几年繁荣期为50.5亿美元。[53]1950-1988年受军事利益驱动而接收的直接援助30亿美元,对比大概同期的80亿美元FDI。由于参与越战的主要是美军,美国的总援助与泰国的外汇储备预算(1965-1976年)大致相等。[54]直接军事庇护的相对重要性,要到广场协议后日本FDI开始涌入泰国才开始削弱。1965-1972年出自美国的FDI占泰国总FDI的比例是45.1%,大于日本的28.8%,到1990年代初,这两个数据反转了(见上文的图表4)。1987-1995年,日本投资占总量的31.6%,而美国的比例下降到13.2%。[55]

虽然泰国到日本的出口同期也有增长,但是此前整个东南亚的模式,是日本(以及韩国和台湾)的出口大于进口,并且这个趋势在1985年后还将加剧,而美国和欧洲经济体对东南亚的进口大于出口。不过,东南亚对西方录得贸易顺差并不足以完全对抗整个地区的贸易总逆差趋势,而亚洲金融危机以后抗衡这种逆差的FDI出现干涸,也证明这种失衡是多么深重。[56]更重要的是,这种失衡本身就是一个信号,表明“雁行”工业化所设想的双赢序列其中内嵌了不平等。在现实里,四小虎和繁荣中的东南亚国家都是新兴的环太平洋等级制度的一环,这个制度是被美国的军事利益塑造出来的,经济上是被日本主导的,而日本又被锁定为同美国经济一道的竞争性共生体。在东亚四小虎这里,等级制度将通过分享知识产权、高科技市场份额和生产技术的时候出现的冲突而表现出来。[57]

地区不平等在东南亚更加尖锐。地区每一次工业重组和技术转让以后,对进口技术和零件的依赖就会增加,对推动国内发展的进口替代的依赖就会减少。等到一大波重组袭击东南亚的时候,即将进入的FDI有许多采用了高度流动的企业形式,他们利用廉价劳动的同时,无需将先进技术的实质所有权转让给东道主国家的资本家,又或者非常选择性地转让。这样的效果,是“新的出口产业被嫁接这样的经济体,里面的小制造业部门因为寻租和效率低下的历史而臭名昭著”。[58]所有权在许多时候和印尼的情况一样,不均衡地集中在外国所有人和一小撮地方资本家手上,这些资本家要么与军政府,要么和竹网商人有优待关系。[59]已经有人将这个特征算作一种“无技术”的工业化,这在出口部门尤其明显。出口部门本来就有在地理上集中在出口加工区的趋势,而统治这些加工区的正是外国控制的企业(这种企业在马来西亚占主要出口的75-99%),它们与国内的企业建立了非常少数的反向联系。[60]

从地区层面来看,这些出口产业融入了三角贸易等级制度:香港和新加坡提供金融服务,日本、台湾和韩国这些高科技输入源互相竞争,而之后加工这些输入的,是从四小虎一路延伸到东南亚(以及比重日益加大的中国大陆)的生产链,它们按照相应产业的劳动成本和资本-劳动比来排序;东南亚(以及其他组成全球南方的发展中国家)提供原材料,最终成品就出口到美国和欧洲的终端市场。与此同时,环太平洋地区的整个贸易基础设施要依赖集装箱、船只和港口基建的生产,这些构成了物流枢纽的新地理等级制度,而主导等级制度的是出口加工区和巨型集装箱港口。正是在这个背景之下,中国大陆的开放才得以可能。因此,中国在与印尼、泰国和马来西亚的竞争中崛起,正是依赖了1990年日本泡沫破灭以后竹网的蓬勃发展,最终在1998年亚洲金融危机的时候,地区竞争对手的崩溃确保了中国的崛起。

4 – 铁归锈>>

[1] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, pp. 339-341.

[2] Elspeth Thomson, “Japanese FDI, Exports and Technology Transfer to China,” Centre for Asian Pacific Studies Working Paper Series, Number 50, 1997. pp.1-4, Tables 1-2

[3] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, 图16.1

[4] 同上,pp.341-342

[5] Naughton 1996, p.69

[6] 同上,pp.71-73, Figure 2.

[7] 同上,p.71

[8] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, p.344

[9] 同上,p.343

[10] 同上,p.347

[11] 同上,p.352

[12] Thomson 1997, p.3

[13] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, p.343.

[14] 林初昇(Lin, George C.S.), Red Capitalism in South China: Growth and Development of the Pearl River Delta, UBC Press 1997, pp.172-174

[15] 在这两个时期,香港分别被新加坡(当时发挥了类似作用)和中国大陆取代。在更近的年代,大陆的港口主导了以上的排名。2017年,世界上10个最繁忙的集装箱港口中,有7个位于大陆。新加坡取代香港的情况详见“Hong Kong hands port crown to Singapore,” Asia Times, 2005, archived here: <https://www.container-transportation.com/singapore-becomes-largest-container-port.html>

[16] Graeme Lang, Catherine Chiu and Mary Pang(梁景文,趙健,彭月娥), “Impact of Plant Relocation to China on Manufacturing Workers in Hong Kong,” in, Pui-tak Lee(李培德), Ed., Hong Kong Reintegrating with China: Political, Cultural and Social Dimensions(《香港與中國的融合:政治、文化與社會》), Hong Kong University Press, 2001. p.110

[17] 同上

[18] Graham E. Johnson, “Degrees of Dependency, Degrees of Interdependency: Hong Kong’s Changing Links to the Mainland and the World,” in Pui-tak Lee(李培德), Ed., Hong Kong Reintegrating with China: Political, Cultural and Social Dimensions(《香港與中國的融合:政治、文化與社會》), Hong Kong University Press, 2001. p.86

[19] 林初昇(Lin, George C.S.), Red Capitalism in South China: Growth and Development of the Pearl River Delta, UBC Press, 1997. pp.63-65

[20] 关于珠三角的规模和增长速度,见 “East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth. Urban Development,” The World Bank, 2015. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21159>

[21] 这对这个曾经工业化程度最高的地区(上海以外)来说,是值得注意的变化。这里也是首次停滞的转型时的关键地点。实际上,珠三角是现代工人运动开启的地方,中国头两个工会就是在1910年代由广州的无政府主义者建立的,随后这里发生了重要罢工,后来在1927年白色恐怖的时候被镇压。按季算的雇佣劳动一直很普遍,广州周围的小城市,比如佛山,也早已完成工业化,与全球贸易有所联系。在社会主义发展模式下,这个地区实际上被去工业化了。

[22] 林初昇(Lin, George C.S.)1997, pp.63-65

[23] 同上,p.66

[24] 同上,p.81, Table 5.1

[25] 李静君(Ching Kwan Lee), Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt, University of California Press, 2007. p.161

[26] 中国行政规划的“市”不完全对应英语的city,也不对应西方的行政类别。“市”虽然通常指的是我们理解中的city,但是还可以指地级市,包括一个中心城区、相连的郊区和相当一部分农村土地。不过,既然珠三角整体被认为是一个连贯的超大城市群(按世界银行标准),那单独一个深圳的发展当然足以定位为一般意义的city,尽管在深圳行政规划之内依然有几弋农地和不发达的绿色空间。深圳增长数据见Wendell Cox, “The Evolving Urban Form: Shenzhen,” New Geography, 25 May 2012. <http://www.newgeography.com/content/002862-the-evolving-urban-form-shenzhen>

[27] 林初昇(Lin, George C.S.)1997, pp.85 and 104, Table 5.10

[28] 同上,pp.96-99

[29] 同上,p.100, Table 5.8

[30] 同上,pp.90-91, Table 5.6 and Map 5.2

[31] 同上,pp.110-111, Tables 5.11 and 5.12

[32] 同上,p.71

[33] 同上,p.114 Table 5.14

[34] Johnson 2001, pp.84-86

[35] 有不少作品记录了这个网络。下文的信息摘自这些作品,其中包括全文摘录和一些更宽泛的综述:Murray Weidenbaum and Samuel Hughes, The Bamboo Network: How Expatriate Chinese Entrepreneurs are Creating a New Economic Superpower in Asia, Free Press, 1996; Brian C. Folk and K.S. Jomo, Ethnic Business: Chinese Capitalism in Southeast Asia, First Edition, Routledge, 2003; Cheung, Gordon C. K. Cheung and Edmund Terence Gomez, “Hong Kong’s Diaspora, Networks, and Family Business in the United Kingdom: A History of the Chinese ‘Food Chain’ and the Case of W. Wing Yip Group,” China Review, Chinese University Press, Volume 12, Number 1, Spring 2012. pp. 45-72.

[36] 庄国土, “Trends of Overseas Chinese Business Network in East Asia: As Mirrored from Overseas Chinese Investment in Mainland China since 1978,” Institute of International Relations and Area Studies, Ritsumeikan University, Volume 4, 2006. pp.1-23

[37] Zhuang 2006, p.5

[38] 1984年将开启另一波移民潮,这次是完全流出香港,因为当时决定将香港这个英国殖民地移交大陆。这次移民的效应在温哥华、英属哥伦比亚等地最为明显,粤人资本流入以后彻底重塑了这些城市。最终的效果,不过是环太平洋资本网络的融合程度继续加大,比如说加拿大的新定居点,就促进了大陆在相当近期对加拿大自然资源的兴趣。

[39] 林金枝,《近代华侨投资国内企业概论》,厦门大学出版社,1988,p. 53

[40] Zhuang 2006, p.9

[41] Richard Robinson, Indonesia: The Rise of Capital, Equinox Publishing, 1986. p.273

[42] 同上,pp.276-277

[43] 数据摘自Zhuang 2006, p.10

[44] 伊藤诚(Makoto Itoh) 1990, p.226, Table 10.2

[45] Bernard and Ravenhill 1995, p.181

[46] 伊藤诚(Makoto Itoh) 1990, p.220

[47] 同上,p.226

[48] 见Peter Tasker, “Trade wars – lessons from the 1980s,” Nikkei Asian Review, March 30, 2018. <https://asia.nikkei.com/Opinion/Trade-wars-lessons-from-the-1980s2>; and Michael S. Malone, “Hitachi-FBI Tapes are Released,” New York Times Archives, May 16, 1983. <https://www.nytimes.com/1983/05/16/business/hitachi-fbi-tapes-are-released.html>

[49] John Hemmings, “Lessons from the America-Japan Trade War of the 1980s,” National Interest, July 2, 2018. <https://nationalinterest.org/feature/lessons-america-japan-trade-war-1980s-24882>

[50] Hart-Landsberg and Burkett 1998, p.98, Table 4 和诺顿,《中国经济:转型与增长》,图 17.1

[51] Hart-Landsberg and Burkett 1998, p.89, Table 1

[52] Jim Glassman, Thailand at the Margins: Internationalization of the State and the Transformation of Labour, Oxford University Press, 2004. p.37

[53] Hart-Landsberg and Burket 1998, p.90, Table 2

[54] Glassman 2004, p.37

[55] 同上,p.93

[56] Hart-Landsberg and Burket 1998, p.105, Table 5

[57] 同上, pp.98-101

[58] Bernard and Ravenhill 1995, p.196

[59] 见Robinson 1986.

[60] Bernard and Ravenhill 1995, pp.195-197, Hart-Landsberg and Burket 1998, pp101-107