综述:阶级战争

不过,大陆在国际生产链中的崛起之所以可能,只是因为发展模式遗留下一个衰败的阶级结构,而这个结构发生了迅速而深远的变化。我们在该部分将展开中国大陆的资本主义阶级系统之中顶层和底层的形成。这里所涵盖的几十年时段是过渡过程的末年,以市场迅速扩大、金融快速重组、国有企业转为跨国集团、东北的社会主义时代工业带最终毁灭为特点。到千禧年初叶,中国完成了资本主义过渡。

过渡的过程是偶发的过程,从属于资本主义经济的过程在不同时间的不同地区显示出显著不同的性质。中国的情况有一个已经深入探究过的特点,就是出自发展模式的某些机制要能够全盘扩展适应新形势,从而使过渡稳定下来,同时确保价值积累的必要条件。在过渡到资本主义的时候,随着商品形式、工资,以及货币特有的资本主义作用都在运转,对这些进行新适应当然很重要。但是同等重要的,还有源自此前的生产方式的一些特征如何适应和满足积累的需要。如上文提示,这个现象会延伸到市场本身,正如前资本主义的商业网络在欧洲和亚洲都扩展适应到资本主义世界当中。

我们在此处和别处强调过的中国另一个更加特殊的情况是户口制度。户口在社会主义时代的功能是冻结人口流动,保证城乡分离,而过渡过程赋予了户口相反的功能:推动迁移的同时在城市生成一个双重的劳动市场,从而助力压制工资和动乱。早期的无产阶级是农村经济崩溃的产物,多少年来,是否完全成为这个新兴阶级的一员在许多时候就是一个农村户口的问题。但是,即使在无产阶级的状况普遍化以后,户口直到今天依然是国家管控的一个重要维度:总的来看它有助于维持积累。

阶级等级制度的顶层的形成,也有赖于类似的扩展适应过程:在发展模式的官僚内部,技术与政治两股精英熔接在一起了。这种熔接将这些精英安置在这么一个位置,使他们成为九十年代和千禧年私有化开展以后的主要受益人。这次私有化,将会把这批受命的“红色工程师”统治阶层转化为正当的资本家阶级。这样一来,官僚制的行政能力也会扩展适应,将党转变为资产阶级的管理机关。

但是,这些过程也伴随着冲突。统治阶级的转变和无产阶级的诞生,这些是在过渡的最后十年通过一系列的斗争而进行的。第一次斗争就是1989年天安门广场运动,这次运动将最终敲定继续改革的条件,那就是确保排除老产业工人阶级的利益的同时,让现有的党而不是什么新的政治机关来掌舵市场化的进程——后者将成为继续改革的鲜明特征。打击动乱确保了必要的稳定环境,以便在随后的十年吸引新一轮的投资,同时参与大范围的金融改革进程,以高收入国家为摹本,重新构造银行业系统和资本市场。

由此,我们在第四部分将以天安门运动的分析为开端,这个事件确立了新统治阶级的地位,使得未来十年的改革成为可能。而这个时期第二次主要斗争,是在世纪之交将东北工业心脏地带的发展模式剖腹挖心。这个过程的鲜明特点是大规模的私有化、辞退和抗议。最终的结果,是发展模式阶级系统最末了的残余解体和资本主义的过渡完成。因此,我们将以这些抗议的失败和东北锈带的建立收尾。

天安门广场和进军建制

到1980年代中,有少量但数量不断增加的城市人已经打破了单位的铁饭碗,没有了担保就业和国家的粮食配额,他们跳进了扩张中的城市消费者市场所创造出来的新机会。国家鼓励小型企业满足不断增长的需求。比如说,全北京就开满了商铺,售卖通常由乡镇企业部门和/或新的农民工生产的廉价货品,比如温州来的工人,他们在北京的浙江村一个家庭小企业生产时兴的皮外衣。在北京西北片的北京大学海淀校区,清晨出现一长队坐着驴车的农民,正载着货物到集市出卖。街道小贩同样如过江之鲫,使北京的夜生活无比活跃。家家户户开始在单位小楼房和巷道之间的墙上打洞,私人运营餐馆。消费者穿过墙上的洞后进入餐馆,这些馆子提供的食品以改变城市口味为营销口号,和服务差劲的国营餐馆那平淡味道形成强烈的对比。

正是在这个节点上可以清晰看到,市场化正在转变那些构成社会主义时代城市的空间。各个市场在闹腾,新移民前来定居,自给自足的单位墙上纷纷开洞,这些似乎都象征了自由流动的新时代。在某种程度上说,这使人回想东亚大陆传统的城市发展模式,比如从唐朝的坊市制转为宋朝的开放城市。这些城市一直处在介乎闭合和开放的紧张关系之间。同一时间,城市空间开始映照方兴未艾的权力和不平等的新结构。从单位系统逃出来的缓慢涟漪创造出新兴的城市企业家阶级(个体户),人们可以看到他们开着摩托车,甚至开着私家汽车在城里四处奔走。与此同时,农民更经常进入城市空间了,他们既是小规模的自产小贩,也是农民工。这就打破了社会主义时代一直存在的根本性空间分割之一,使得户口系统也开始了转变:以前是将城市和乡村切割开的方法,现在是对新的无产阶级强力执行劳动规训的分门别类法。农民在城市所居住的空间表明了他们不是以平等的条件进入城市的,街道小贩车子的非正式性质和农民工居住地破烂失修就是明证。城市人开始恐惧城市贫民窟增长的可能,官方文件将之称为“拉美化”的风险。

对依然依赖单位系统的绝大部分城市工人来说,生活标准的改善十分缓慢。与此同时,各方面的改变导致阶级构成和联盟的转变,动摇了城市的政治状况。关于腐败的流言和埋怨四处浮现。外国车在街上出现,经过只能坐公交车或者骑自行车慢慢上班的城市人,这成为人们特别不满的一个对象,之后有迅速散播的流言,说领导开着梅赛德斯在城里到处走。一开始由于国家压制和生活标准改善,不满情绪大部分还能控制住。但是随着价格改革和高通胀(尤其是食品)从1980年代中开始侵蚀收入,国家要防止对党的批评变成公开抗议就变得越来越难。1985和1986年通胀开始飙升的时候,学生便开始一系列抗议,要求政治改革和打击腐败。1986年12月初,抗议从安徽省开始扩散到17个大城市,包括北京。只是抗议没能在大学之外获得支持(最大的抗议发生在上海和北京,但是即便在那里也分别只有3万左右的学生参与),很快就被镇压。[1]总书记胡耀邦由于被邓小平等其他中共领导人认为对运动太宽厚,在几周后的1987年1月中辞职。

但是,由于旧户口系统在改革之下继续发力,城市人的不满情绪在1989年之春爆发为改革时代最大的抗议,5月运动高峰的时候,北京的参与人数接近200万。这一次,城市工人加入了起初由学生抗议者搭起的舞台,但是这个联盟最多只是临时的。虽然这两个群体当中存在多种意见,但是各自的利益大体上还是将他们推向了不同的方向。随着政治形势迅速展开,各个个体被卷入了一场谁都没法真正控制的运动。学生,是市场经济扩张的时候冉冉上升的企业家和经纪人阶级的代表,所批判的大多只是改革执行的方式。工人,他们对改革的内容有更直接的批判。1989年6月运动被镇压以后,学生再也不会和旧社会主义工业的工人联合起来了。受教育的经纪人阶级成为改革的关键受益人,工人则全盘皆输,只能独自时不时抗议一下,直到世纪之交,社会主义时代工人阶级的残余在去工业化的浪潮下终于被扑灭为止。

同一时间,国家对大学校园的管控削弱为政治争论创造了新空间,即便在1986年抗议后国家添加了意识形态教育内容也是如此。学生开始探究中国动荡的政治历史,特别是文革的深层次原因。他们转向存在主义、自由主义和新威权主义的理念,开始倾向于这样的观点:政治压迫、官僚权力在日常生活中的武断、腐败、党内的宗派主义,这些都要归咎于中国文化本身。新五四运动是必要的,并且必须由知识分子领导。[2]讽刺的是,新威权主义在学生那里是最受欢迎的一种意识形态。[3]这种意识形态的基本理念是,中共内一个单一的强硬领袖需要控制住党,防止出现宗派之争和妨碍改革进程的官僚迟滞。这个领袖应该接受知识分子的意见,因为知识分子理应明白如何改革社会。学生当中也有对威权主义的自由派批评,另外还有更少量的学生,批评改革的方向损害了普通公民的生活标准。不过,这个时期虽然有种种含糊的“自由”和“民主”说法,但是大多学生似乎沉醉在这样的想法:只有他们明白如何解决中国的问题。[4]

1989年4月15日胡耀邦逝世的时候,学生马上开始在校园写大字报并展开讨论。胡耀邦在学生和知识分子那里特别受欢迎,因为改革伊始他就承担了为知识分子平反、重建党与他们的关系等任务。他被看作“不可腐蚀者”,象征了保护自身特权的强硬官僚所孤立的党内正确领导。学生当中有些小组,尤其是在党内人脉不错的小组,在天安门广场中央的人民英雄纪念碑安置花圈来纪念他(1976年周恩来总理逝世后城市居民也是如此,四五运动由此引发)。第一次学生抗议发生在4月17日,他们从大学校区开始夜间游行到广场,大约有1万人。带头的学生举着标语,宣布他们是“中国魂”——这个精英主义的表态将成为未来两个月他们的政治的特征。广场中心的纪念碑很快放满了纪念胡耀邦的花圈,在头几天,这里谁都可以跳上来纪念碑的前几级台阶,向几百个围观者发表演讲。晚上,抗议者通常在中共高层领导人生活的中南海大门前聚集。

不过,学生和知识分子很快看到年轻工人和无业的城市人加入自己,最重要的是他们组建了北京工人自治联合会。[5]只是这两个社会群体虽然共同参与了事件,却没有一道形成统一的社会运动。他们临时走在一起,是因为他们都反对市场改革加剧了的党内腐败,但是他们之间的分歧点比团结点还多。至于抗议风格,学生宣布只有他们具备运动的所有权,他们担心无法控制其他团体,因为其他团体可能使用暴力,或者给了国家镇压的借口。他们尝试将其他人排除出抗议,如果无法排除就孤立其他团体,让它们只能当支持者,不能完全参与。因为学生和知识分子相信他们是唯一可以“救国”的人,所以他们经常责怪“农民”在革命和社会主义时代让国家走了弯路。运动早期,学生为了尝试控制运动,建立了北京高校学生自治会作为协调组织,领导层通过选举产生。4月24日,高自联组织了大范围的大学罢课杯葛行动。随着抗议进行,其他学生组织也开始组建起来争夺控制权。独立的北京高校学生对话代表团尝试和党的领导人讨论诉求,但是讨论被其他学生扰乱了。天安门广场的占领行动由“保卫天安门广场总指挥部”控制,这又是一个独立的学生组织。总指挥部的领导层由占领广场的学生选举产生,所享受的主要权力就是在抗议中心控制一套扬声器系统。除此之外,学生还将纪念碑附近的广场中心空间围出了等级制度一样的同心圆。要走到这些同心圆的外围,你得是学生,如果要再进去圆心,你得是学生领导,而且和总指挥部有关系。学生强迫工人组织在广场外面对面的街道设立自己的营地。

和工人相比,学生与改革的关系也十分不同。学生大部分希望改革提速,希望改革的组织更优,效率更高。他们害怕腐败会削弱改革。不过到1980年代中,工人已经开始看到自身的利益被损害。当时出现了新失业(现在要自负盈亏的国企有权辞退工人了),工资停滞,还有更要紧的高通胀。到1988年底,通胀达到了超高水平。对工人来说,改革必须放缓或者作出重大反思。物价稳定尤其是关键,因为工人正在丧失国家担保的廉价补贴粮食。大部分学生一开始关注的是哀悼亲知识分子的胡耀邦,而工人对党及其改革派政策的批评,和运动初期的学生相比更具有广泛政治性。工人认为,腐败之所以是问题,不在于削弱改革,而在于腐败表明了阶级不平等出现了新的形式。工人在传单里问道,邓小平的儿子在香港赛马输了多少钱,赵紫阳打高尔夫有没有掏钱,领导人还有多少套宅子。他们还继续追问,中国在改革进程中拿了多少国际债务。

学生和工人还对民主有非常不同的理解。学生的民主说法很含糊,但通常是呼吁知识分子要和党建立特殊关系。许多学生更感兴趣的是让赵紫阳成为更强力的开明领袖,这样知识分子就可以充当顾问,向他表明市场经济究竟该如何运作。如果和工人聊聊,就会发现他们的民主理念更加具体,而这个理念早就出现在中国工人的长期斗争当中了,比如说在1956-1957年罢工、文革和1970年代就非常清晰。[6]对许多工人来说,民主确保的是工人在他们工作所在的企业内部的权力。工人抱怨的是工作单位里的“一人独尊”政策,也就是厂长实际上成了“独裁者”。[7]

学生和工人不同,他们密切参与了中共内部的宗派斗争。学生大部分站在当时的总书记、更极端的市场改革派赵紫阳一边,当时赵紫阳想加速推动改革。另一方面,学生大部分都肆意谩骂国务院总理李鹏,当时距离5月底他成为军事戒严的代表人还有一段时间。李鹏是温和的改革派,被人们视为旧式官僚,妨碍了通往理性市场经济的迅速又高效的过渡路线。工人实际上没有参与这场宗派斗争。他们之前参与宗派斗争的时候几无获益,尤其是在文革和1970年代末1980年代初的民主墙运动的时候。工自联警告说,“……部分政治野心家,利用这次民主运动,达到个篡权上台的目的。邓小平正是利用了人民的‘四·五’运动而上台后暴露出来的杀机。”[8]党员对学生投桃报李:中华全国总工会公开支持学生,却忽略参与其中的工人和他们羽翼未丰的组织。[9]不过,随着5月局势发展,党内元老逐渐不支持赵紫阳总书记对学生的忍让政策。5月17日在邓小平住所召开了一次激烈的常委会会议,会上邓小平和李鹏批评赵紫阳的做法,宣称他在分裂党。邓小平督促颁布戒严令,随后于5月20日正式施行。5月19日拂晓,赵紫阳到广场警告学生要离开了,说他们不能为了一场已经结束的运动而牺牲自己。这之后已经丧失党内职务的赵紫阳离开了广场,不久就被软禁终生。5月底宣布戒严激化了参与者的政治,此时工自联宣布,“‘人民公仆’们[党]侵吞了人民尽血汗创造的全部剩余价值!”“只有两个阶级,即:统治阶级和被统治阶级。”[10]相反,大多数学生即便在宣布戒严之后依然苦苦追求赵紫阳一派的支持。在政治环境迅速变化的压力之下,学生和工人之间潜在的联盟永远无法实现了。

学生一开始告诉工人不要罢工,这样运动的重心就能维持在学生身上,重心之内的力量也可以保存。不过5月20日宣布戒严之后,学生终于看到了工人参与的重要性(虽然又只是支援作用),他们终于请求工人进行大罢工。但是到了那个时候,抗议的参与度已经大幅下滑,工人要充分动员自己的队伍为时已晚。只是,工人还是能够拉上大批人抵抗戒严。事实上,学生数量萎缩的时候,工人拉上街的人在继续增多。但是在这个时候,党已经在北京外围汇集了至多25万军队。工人和其他的城市居民在一开始的6月2日晚至3日,还能封锁道路,用车辆包围部队,从而阻止军队入城。这只引发了少量的暴力冲突,城市居民通常给困在人群中的疲劳士兵提供食物,直至几个小时后士兵放弃,撤出市中心。这只能鼓励接下来一晚上出现更多的抵抗。

但是在6月3日晚至4日,军队更加坚决地朝广场前进,要中止这些抗议。当晚主要是工人和无业青年试图拖延军队在通往广场的大街上前进,有许多人付出了生命的代价,其中上百平民死亡(其中甚少是学生)。在天安门前将北京一分为二的东西向大道长安街两旁,有工人和其他北京居民用公共汽车构建路障,路障通常会点火燃烧,军队靠近的时候就扔莫洛托夫燃烧瓶和石头。广场以西木樨地和长安街交接点的打击尤其严重,工人和士兵在那里发生激烈战斗,死者也以该地为主。第一批装甲输送车的士兵抵达广场的时候,一些学生和居民继续抵抗,有一辆装甲输送车着火燃烧。多名平民在广场周边遇害。军队的主力一到广场就停下,在清晨之前与剩下占领广场的学生谈判,允许他们离开广场步行回到校园,不过有一些学生在离开前先被士兵打了一顿。首都的抗议结束了,但是镇压仍在继续。随后的几天和几周,工人在刑期和处决方面被打击得最严重,而对参与的学生,判决则宽大得多。

严厉打压参与的工人成为1990年代市场改革加速的条件,这些改革里最显著的是1990年代初的食品市场自由化,因为很明显工人本来一定会抵抗这个的。随着1989年之后中国经济愈发融入全球资本主义,学生和工人之间的经济利益也进一步分化了。1980年代的学生成为1990年代的中间和企业家阶层,他们获益于抗议被打压后得以继续的市场改革。[11]1990年代末,许多老国有企业的工人被辞退,入城的移民迅速增加,“新工人”阶级形成了,在全球制造业系统内部的他们工资低下,生活条件动荡。工人和农民的抗议从1990年代中开始重新增加的时候,学生和知识分子没有加入。他们假若还有一点政治的话也大多右转了,倡议保护财产权和言论自由,又或者逐渐采纳民族主义立场。

从官僚到资产阶级

回顾往事,天安门事件是国内资本家阶级从社会主义时代官僚的废墟当中形成的一个关键的时刻。抗议和打压抗议在许多方面为这个过程设置了条件。第一,很显然有一部分受教育程度高的新城市人寻求融入这个统治阶级,甚至倾向于推动改革加速、私有化扩大和各种新的国家结构,因为(他们想象)这些结构最适应市场经济的运作。如此看来,89年学生的立场就提前设置了纯私人的资本家的立场,他们获得财富的时候国家没怎么帮忙,如今也依然没有融入或者部分融入现存的党的庇护结构。[12]与此同时,学生自己也表明了将新知识分子(和更广泛的新富)融入党的重要性,他们自此也可以开始在市场经济中积聚资本。

第二,镇压天安门运动还彰显了新资本家阶级的核心,这个核心大部分会在党自己内部孵化。当然了,有(并且依然有)大量的私人资本家完全在党之外,而且在1980年代前后,新富的大陆人或者从香港或海外回国的老资本家家族到底能获得多少权力和政治杠杆,这还是一个开放式问题。不过89年的事件彰显了这种杠杆的局限:改革步伐超出党的控制是不能容忍的,即便学生组织提倡的所有经济政策基本上最终都会实施也一样,同时党自己越来越向知识分子和新富开放。1978年社会主义时代的阶级划定正式废除以后,干部的总量依然在增长,而新干部将出自越来越好的教育背景。这个过程在许多方面延续了长期困扰社会主义时代的官僚特权增长问题。更重要的,是在晚期发展模式那个动荡不安的阶级结构顶层当中,扩展适应出一个组织良好、准备充足的统治阶级,从这个阶级中动用人员的能力赋予了整个过渡过程比其他地方更加高度稳定和更系统性的特点。这一点特别是相较于日本、韩国和台湾而言的,它们在工业化期间的相对稳定是被第一霸权直接的军事庇护和首要霸权的地缘政治监督所保证的,而中国尤其缺少这两点。

我们会在别处探讨中国统治阶级目前的特点和组成,包括经济史的最后一部分,以及其他文章、访谈、翻译项目,但是为了理解这个过渡的性质,回溯大陆的资本家阶级发展历程的前身至关重要。这个前身是在继承自发展模式的党内官僚内部孕育出来的,这个过程的显著特点是延续性,但是也决定于党对自身的结构和优先事项所进行的重要内部调整。以打压动乱为主的“短”文革(66-69)最后让位于“长”文革(66-76),在“长”文革的后三分之二时间里,任何潜在的民众运动实质上都被击溃了,但是党内高层的派系斗争始终处于令人不安的暂缓期,而且发展模式僵化、官僚权力增长和生产直接军事化也激化了局势。暂缓期的干部绝对数量在持续增加,随之增长的是高层的权力和特权获得维护。不过,这个时期还出现了许多改革,这些改革一方面似乎出于对系统正在僵化、需要调整的承认,另一方面又成为实用的工具,扼杀特定派系的权力。为了实现这两个功能,干部招募就在教育程度低的人群当中优先展开,同时还重新引导了国家投资。这个过程最清晰的象征是关闭大学,受过高等教育的高干子弟被闲置,以及扩大初等教育,尤其是在农村。此外,还有多次高规格的提拔,将陈永贵(模范村大寨近乎文盲的农民领袖)等人物安置入党内一些高职。

一个国家的资本家阶级,当中最早一批成员出自资本主义过渡前日益过时的阶级结构中的上层一点也不罕见。某些情况下,这个过程体现为欧洲列强对被征服民族施加的暴力行动,强迫他们从属于全球经济。这时候普遍的做法,是殖民机器将权力特意委任给业已存在、愿意屈服殖民国的地方领袖小集团,为新的阶级结构赋予一个延续“本土”权力结构的表象。但是这个现象即便在殖民地之外也几乎是每一次资本主义过渡情形的特点,包括英国教科书般的例子:早期引发农业生产率增进和工业经济快速增长的圈地运动,实际上是已经被贵族赋权的地主发起的。[13]这种延续性在首批少数“后发”发达国家那里同样明显,比如德国和日本,它们的封建地主角色与业已存在的国家官僚结合起来,以保留各种前资本主义统治阶级的权力的方式推动过渡,但是这也在实际层面将旧统治阶级转化为资本家,或者用马克思的观点来说,至少转化为地主和食利者。[14]

这绝不是暗示说上述的阶级一直就是资本家,也不是说德国人或者日本人继承的官僚制在某些角度来看是市场化之前的“国家资本家”。这样说的荒谬之处是不言自明的:只因为各种封建的、部落的或者其他本土的生产方式让位于资本主义,只因为旧统治阶级内部有许多家族从头到尾都保留了权力,即便这些前资本主义制度是在与早期资本主义势力竞争的时候间接形成的,却还是认为它们实际上已经是资本主义制度。但是,恰恰有这种针对中国的论点。既然党国官僚内部有那么多人保留了权力,还实际上遗赠给自己的后代,那想必官僚之内一直存在某种秘密的资本家内核,最终被一次悲剧与背叛的精心组合释放出来。

这里不仅逻辑链倒退了,还犯了混淆阶级与权力的分析性错误。只因为权力可能跨越各种生产方式,只因为这种权力体现在同一些家族和地方,甚至在同一名字的国家之中,就忽视了产生这种权力的阶级关系已经经历了变化。阶级不是有权者和无权者的一个简单的划定者,也不是按收入或者教育不同将人口分割成不同的组的社会学工具。阶级是生产的社会性质所产生的内在两极,是在一定生产方式之下东西得到制造、基本的人类需要得到满足的方式的一种不断涌现的属性。被这个过程不断维系、持续再生产的统治阶级的权力,大多是针对生产资料、保证上述生产能够继续的力量的,但很少是针对生产方式的本性本身的。从这个角度看,制度顶层的那些人也不能就这样选择改变生产方式,因为他们的地位受制于惯性动力,这些动力大部分超出了这些人自己的掌控。[15]这对阶级不断从资本循环那里释放出来的资本主义来说尤其正确。

由此,阶级斗争指明的不只是两个利益集团之间的拔河比赛,还有更为根本的关于阶级本身的斗争:当积累的循环开始崩溃的时候,资产阶级的根本利益就在于不择手段恢复循环,而曾经被认为具有“阶级意识”的无产阶级,他们的意欲是循环持续破裂,释放无产阶级通过革命将自己这个阶级消灭掉的潜力。这是重要的区分,因为这样就说明群众运动即便带有阶级斗争的外衣,也依然可以动员起来满足恢复积累的需要。事实上,资产阶级的阶级权力几乎在每一个部署阶段都需要无产阶级参与。资产阶级之为阶级的决定性活动(除却身为资本所有者和从绝大多数的劳动那里吸吮剩余价值这种构成性活动),就是持久地维护资本物质共同体。中国共产党正是从这个意义之上最终变成资本的党,既成为原始积累的侍应生,又成为国内资产阶级的阶级内管理机关。

既然阶级不是静态的而是不断涌现的过程,那我们要理解中国资本主义阶级系统的成长,就只能通过该系统与不断变化的生产性质之间的关系。即便有许多改革将知识分子,随后还将商人领入了党,要保证资本家阶级的存在,也不能不同时创造对立的相互依赖的一极——无产阶级。因此,那些过分强调统治阶级形成的早期阶段的论述,就会倾向于把这些内部改革放在叙述的中心。虽然官僚阶级的权力高度集中(再加上1976年逮捕四人帮以后开始政治清洗出身低微的领导人)确实有助于推动资本家阶级的平稳创造,但是仅凭官僚内的权力转移和集中是不会打造出资产阶级的。在现实中,这些改革只能说是重要的前驱,资产阶级要完全降生,就只能加上商品关系的出现、绝大多数人口的无产阶级化,以及对全球经济的广泛暴露等因素。

我们在这里评估的时期大多是这些前驱所属的时代,不是清晰完整的资本家阶级全面掌权的时代。也就是说,派系斗争当时在官僚制内部仍在全面继续,那个时代鲜明的改革与紧缩等周期性过程也因此常常获得推动。但是,形成新的资本家阶级这个过程是相当偶然的,即使资本家前的统治阶级的“背叛”既没有引发也没有完成过渡,但是这个形成中的阶级的局部性质,可以对过渡本身的轨迹施加远超自身的影响力。对比一下苏联的崩溃和中国的发展模式对资本主义的从属,就应该足以证实这个事实。在中国这里,新的统治阶级首先以联盟的形式发展,然后是政治与技术精英的融合,他们在发展模式那动荡的阶级结构内部早已各自上升掌权。于是在成为资产阶级之前,资本家阶级的初步形式是“红色工程师”阶级,通过党内机器上升掌权,这个机器让他们在保证党本身稳定的时候获得专属的利益。正是这种稳定使得党可以培育新资产阶级的成长。[16]

教育改革来回拉锯成为这个过程的关键,但是这个过程用到的范畴经常云里雾里。比如对文革中暴力的讨论,会强调对“知识分子”,或者那些家人有“反革命”阶级背景的人的攻击。同时改革转向还引发了官方划定的阶级被废除(这些身份实际上是继承下来的)、大学重开、此前禁止入党的群体获得党员身份,以及知青回城(通常回到新近重开的高校)等。在改革以背叛行径为开端这种叙述看来,上述情况似乎是那些此前被指定为“反革命”的人现在重获权力的转向,似乎过渡是纯倒退的下沉,其中为首的势力和那些民国时期第一次中断的资本主义过渡时掌权的是同一批人。但是这几乎全错。许多在发展模式之下拥有黑阶级出身的人,在这个时候早已在父母那里继承了划定的阶级,几乎或者完全没有方法将革命前的父母阶级特权传给他们,而其中最重要的当然是代际的财富转移。正是因为如此,教育问题在发展模式晚期内部才成为阶级权力相关争论的中心。

但是,即便是“知识分子”范畴也具有欺骗性。在英语目前的涵义里,知识分子(intellectual)似乎暗示精英的某个学术或者艺术派系,或许最多延伸到智库工作、政策制定方,以及其他在政治空间运作或者发挥顾问功能的人。现在这个词仅仅涵盖了工程师或者其他拥有高水平技术知识的人所扮演的角色。不过,鉴于发展模式对教育的强调,拥有上述技术知识的人,就构成了位于教育政策争论中心的“知识分子”里很大一部分。这些争论最后倒向哪一方也丝毫不含糊:迟至1985年,“党员的大多数仍来自文化水平低下的阶级”,但是阶级构成在迅速改变,“被列为知识分子的新党员的比例,已经从1979年的8%上升到1985年的约50%”。[17]但是,这绝不是旧的资本家以前的古典知识分子出现了新一代。“新阶级的核心,由共产党时代曾在清华及其他大学培养的又红又专的干部组成”。[18]这个时期还出现了党内大规模退休,尤其是革命前或革命后不久入党的老党员,有许多在那时候是教育程度不高的农民或工人。这样平衡点就转向了新党员一边。[19]

说“知识分子”涌入党内,实际上是那些接受了高水平技术训练、早已具备政治影响力的人涌入党内(他们通常是发展模式内部早已拥有优越地位者的子女)。总之,他们有许多人在文革期间已经经历了某种程度的艰辛,比如下放农村或者家人被攻击,不过他们没有经受过对激进工人所施加的屠杀、军事镇压和长时间徒刑。虽然这些新精英的教育焦点之后会稍微多样化一些,但在早年还以科学和工程为主。这些精英毕业后进入党内最高层,就把这个趋势彰显出来了:“……中央政治局里,拥有理工科文凭的人士的比例急剧增加,从1982年的零,到1987年的50%,到1998年的75%,再到2002年的76%。”[20]2002年党的十六大那时,“全中国最有权势者,政治局常委会的所有九位常委,都是作为工程师培养的;而包括胡锦涛在内的四名常委是清华大学的校友。”[21]只有在最后二十年,中国资本家阶级的教育构成才更加偏向全球的范式,而这正是阶级结构中的底层通过大规模私有化而全面成型的时候,私有化使得这个红色工程师的前驱阶级得以转为正当的资本家阶级。

但是在此之前,这个新阶级的初步性质也意味着,各种特权在相当多的情况下依然属于拥有政治人脉和专业技能的人,而不是那些直接控制生产的人。大规模私有化已经在进行的时候,那些成功的国有企业,他们的经理人以及和他们联盟起来的地方与省级官员大部分出自这个形成中的阶级,也就不是巧合了。私有化会造成“大多数国有企业和集体企业成了其厂长的财产”,从仅仅是政治特权到生产资料直接为其所有的正式权力过渡也就完成了。[22]这也意味着,这些精英的财富如今与价值生产的循环有更直接的联系了,统治阶级与无产阶级之间的相互(尽管不均匀并且是剥削性的)依赖也被创造出来了。

不过,“红色工程师”的遗产会具备一定的惰性。党内建立的庇护制度很快就证明是动员资本、防止统治阶级成员内部发生动摇稳定的派系斗争的高效工具。发展模式国家那里由“红色”官僚监管的纪律机制,也适用于建立和保全持续积累所必需的条件。要说得最直接的话,新近市场化的国有企业(已经转变为全球跨国集团)将获授的这个重要角色,增进了高级别经理以及那些在过渡时期就在攀爬工业工程师晋升阶梯的人的权力,从而生产出一批最富有的资本家,如今他们掌控着全球范围一批最有权力的企业。总的来说,这种惰性最终会导致“体制内”与“体制外”资本家的分离,预示着未来更大的冲突。

南方复活

1990年初到千禧年前夕的这十年,是中国国内经济开始充分直接地融入全球资本主义市场的时期,不再被上一个十年施加在货币与商品贸易之上的“气锁”隔离开了。[23]1990年代还会见证中国新工业结构的沿海性质充分成型,从而建立了新的地理分隔,这一地理分隔既横跨又加剧了社会主义时代城乡之间的不平等。国家成功遏制1989年的城市危机(以快速通胀和广泛的社会不安为标志)以后,新一波外国直接投资开启了沿海发展和全球融入的过程。北京和各处的起义被镇压,通胀通过一个时期的经济紧缩也有回落以后,中国证明了自身的稳定性,这与整个社会主义阵营民众四处起义的升温浪潮形成尖锐的对照。即便西方政府在天安门广场事件已经广为流传以后马上寻求一系列制裁,资本也早已开始从竹网涌入。

邓小平1992年南巡给外国投资者发出了一个强烈信号,这次南巡既是政府致力于不断改革的象征性声明,也是在宣布一连串新行业将向外国投资开放,包括房地产。从全球市场融入的角度来看,有一个新政策尤其重要:外资制造商可以有机会向快速成长的国内市场出售产品来换取投资。这一揽子改革计划在1992年10月的十四大获得通过,这也是党的最高层正式为采纳“社会主义市场经济”背书。[24]修辞的转换在多条阵线上正名了对国内市场力量的新一轮扶持:进一步削减中央计划的残余;将市场定价扩大到经济体大部分领域;建立新税制,更平等地对待私有制;给予国有企业在辞退工人方面有更大权限等等。与此同时,这种转换还象征了对外国投资实行保守紧缩的做法终结。私营国内企业可以与外企接触、建立合资企业了。深圳证券交易所(新开)和上海证券交易所(几年前重开)现在还首次允许外国人购买限量的股票了。汇率双轨制也在1994年废除,转为(高度监管的)统一市场汇率。[25]所有这些都通往一种将在未来十年进行的根本性重构,实际是对旧社会主义时代消费粮食的城市工业工人阶级的变现清盘。[26]

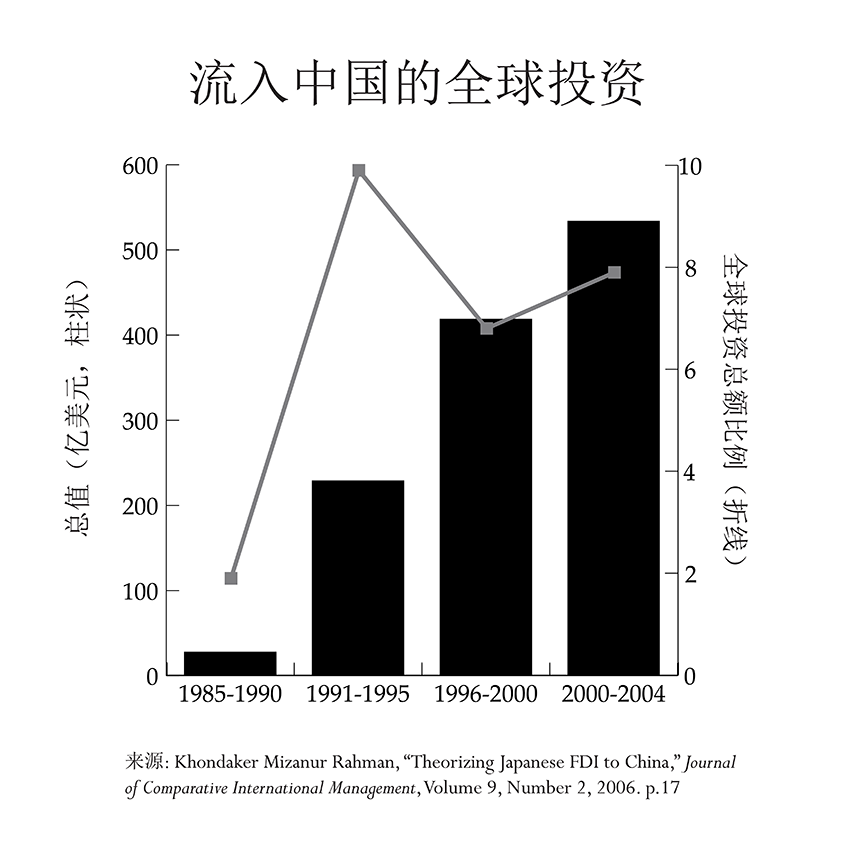

出口增速已经保证了中国能获得巨大且在增长的贸易顺差,有助于浇灭困扰石油为基础的贸易时代那种支付问题会再次出现的恐惧。在这种顺差的担保之下,改革得以在一波外国投资流入新的沿海枢纽后继续。到1993年,FDI达到了250亿美元,“几乎是国内固定投资的20%”,同年外资企业占国内工业生产的份额“可能已经超过10%”。[27]虽然中国不断发挥的作用会引发人们去对比“中国奇迹”和此前台湾、韩国和日本的奇迹,但是这个时期的高速增长比那些奇迹更为依赖外国投资,而且大型国有(或者就是在社会上有关系的)垄断体的推动力远不如上述任何一个“奇迹”经济体。1991年,由于在望的FDI占GDP比例略高于1%,此时中国的FDI占GDP之比已经赶上或者超过了工业繁荣时期或者此后国际化时期的日本、韩国和台湾。到1992年,这个比例已经增至2%以上,到1994年达到令人瞠目的6%,由此中国的繁荣与经历类似出口驱动型增长浪潮的东南亚更具有可比性,因为那里的资本流入“一般也都在[GDP]的4%-6%左右”。[28]但是这种说法还是保守了,因为这种数据是全国范围取平均值,所以中国欠发达的内陆地区会拖累统计数字。广东和福建两省,人口和土地面积和东南亚大部分国家相当,1993-2003年间年均FDI占省GDP的比例分别达到13%和11%。[29]

生产的新地理特征十分突出:1994-1998年,东南地区整体(广东、福建和海南)贡献了全中国46%的出口,紧接是长江下游(上海、江苏和浙江)的21%和社会主义时期的东北工业枢纽的23%。其他所有省份仅仅贡献了10%。[30]这种失衡不是偶然的。一方面,这标志着海运贸易和沿海物流枢纽的上升,另一方面,这也是古老得多的前资本主义市场网络的遗迹,这个网络可以追溯到明清时期,现在以竹网的形式复兴了。广东和福建是大部分海外华人家庭的两大家乡,就连在东南亚生活了几十年的人,也通常保留了与这些地方某种程度的语言、家庭或者至少文化上的纽带。在许多情况下,这些联系是相当直接的,比如新近出来的香港和台湾移民开始寻求和革命之后留在大陆的亲戚重新联系。例如在东莞,1986年当地居民“至少有65万名亲戚在香港和澳门”,“另有18万名华侨在其他外国,大部分在北美”。将近一半“[地方干部]签订的合同是与在香港居住的前东莞居民签订的”。[31]不过,即便是在其他国家生活了几代的海外华人,中国也给予了他们高度优厚的投资条件,竹网的资本屡屡被当作源自国内的资本一样。由此,珠三角早期的崛起和福建厦门程度稍逊的崛起,都是这些全球网络的直接结果。一旦这些区域工业化了以后,就会对劳动和投资形成巨大的引力,即便在1990年代前后开始有新始发地的FDI流入,这些地区的地位也难以撼动。

虽然香港和澳门依然是主要的投资来源,但台湾的重要性也迅速增加,美国、欧洲和日本的FDI(通常透过英属维尔京群岛的免税控股公司流入)也骤然增长。外资全资企业在已实现投资当中的重要性也开始增长,并且在1980年代末和1990年代中期两次飙升。[32]不过发达国家一方的直接投资发挥的作用依然有限,1985-2005年,美国、欧洲、日本和加拿大的FDI只占中国累计FDI流入量的四分之一。相比之下,“1998-2002年发达国家的[FDI]总额占到全部[FDI]的92%”。[33]与此同时,国际投资的绝对量一飞冲天,在世纪之交左右达到了纪录高位。对中国总投资和中国占全球总投资额比例在这个时期都显著增长了。这些年只有美国和英国的流入FDI增加了,并且在21世纪都被中国超越了。在所有发展中国家之中,中国占全球FDI的比例在20-50%之间波动。[34]这不仅表明中国本身依赖外资和出口行业,还表明中国为保证这种投资,越来越有能力压过东南亚的竞争对手。

7图

重新聚焦东亚

全球主要生产方的利润率趋势主导了这个过程。比如说,中国投资的繁荣期正值美国工业,尤其是制造业的盈利能力短暂恢复的时候就不是偶然。1990年代是美国GDP有史以来经历最长时间的无衰退连续增长(不到10年)[35],以及电脑化的增长所带来的失业率下降、通胀偏低和生产率增加。就业增长达到纪录高位,消费信贷继续扩张,消费繁荣也随之而来。这些相应被环太平洋供应链所生产的消费品价格降低所推动,而这十年中国得以在这个贸易之中保全了越来越多的份额,最终让东南亚的竞争对手付出了代价。[36]这个时期,中国制造业是更为劳动密集型的低科技产业,没有威胁到高科技的美国生产商,因为中国的专属商品位于生产链相当下游的位置。这种生产在美国就是没法推行(因为工资变高),但是美国企业依旧可以通过合同等级制度累积一部分利润。不过美国的需求只是图景的内容之一。中国的崛起最终只能用危机来保证。

第一,资产泡沫破裂使日本在地区的势力衰减了。广场协议已经严重妨碍了日本国内生产,导致1980年代中期资本和本土的投机行为开始快速流出。1990年泡沫破裂以后,日本经济被抛入了二十年的相对停滞。即使在广场协议之前,日本的盈利能力就已经快速下滑,而许多大型日企的应对之策是让资本涌入投机性金融产品和推高房地产市场。这使得企业在泡沫破裂以后承担了严重贬值的资产,以及繁荣期拿到的信贷所附带的高额利息支付。即便利润保持稳定,这种企业也要逐渐将自己的营收转移到支付债务而不是资助新投资。虽然存在以刺激经济复苏为名提供的极低利率贷款,这种随时可用的援助也没有用处。由于企业希望纠正自己的资产负债表,因此对新信贷的需求下挫,传统的货币主义的危机应对手段(增加流动性和货币供应)陷入了停滞。日本国家由此主动干预维持经济,为银行业系统提供了基线的需求,对新基建或其他似是而非的凯恩斯主义项目输送货币。虽然这不足以刺激充分的复苏,却有人认为防止了经济马上崩溃。[37]结果,这失落的十年间增速极度缓慢,失业率持续高企(但没有停滞),劳动力大军愈发不稳定,民族主义情绪慢慢抬头。

对中国来说,日本衰落带来的结果是明了的。日本资本即便曾经刺激了竹网早期大部分积累,在这个时期也弱得无法显著抗衡竹网。与此同时,本土的低增长率依然保证日本向中国和各处稳定输出FDI。和竹网向中国投入的FDI不同,日本资金并不高度集中在广东和福建,中日贸易反而有助于刺激中部和北部沿海地区,上海尤其是1990年代日本投资的最大接收方。1991-1994年,日本向中国FDI年增速为53%。[38]1995年达到45亿美元的峰值,占中国总FDI的8.8%左右,然后在1990年代后五年下滑,亚洲金融危机那几年进入谷底,然后在千禧年反弹。[39]不过,日本资本尽管在地区延续着投资者的显赫名声,现在却被迫和竹网一起共享影响力,因此无法推行其他地区所体验的那种更强硬的以日本为中心的等级制度。与此同时,竹网内(和韩国)的资本家很快就会看到,与中国大陆经济愈发互相依赖,是依赖日本之外另一种有利可图的出路。

第二个重大转折点,是1997年在泰国开始的亚洲金融危机。泰国制造业、建筑业和服务业利润率早在1990年就开始下滑。泰国制造业对出口的依赖远超日本、韩国和台湾等先例,因此早已开始面临本身在全球贸易等级制度的地位所带来的横向和纵向的极限。第一,泰国企业没能成功实行劳动节约技术,因此无法在价值链内部上移。第二,泰国企业陷入了1990年代开始加剧的“实现的危机”(Realization Crisis):面对竞争,尤其是中国的竞争升温,泰国生产商没能保住足够的市场需求份额。日本停滞还使得亚洲最大经济体的消费需求下挫,故而美国和欧洲成为泰国最重要的出口市场,但是对这些市场的准入竞争逐渐变成了零和博弈。随着中国占美国进口市场的份额从1990年的3.1%增至1998年的7.8%,泰国同期那停滞又惨淡的1.4%就表明了这个“实现的危机”,再加上制造业的工资上涨,致使银行业、保险业和房地产的投机性投资出现了快速增长,具备了与日本资产泡沫类似的性质。[40]

与此同时,中国1994年的货币改革还造成了人民币贬值但没有完全浮动的效应,中国的竞争力进一步加强的同时还对货币投机行为保留了温和程度的隔绝。同年,进入泰国的FDI跌入谷底,到了复苏的时候,投资的大头已经在房地产而不是制造业了。这些都被泰国国家鼓励的自由化和去监管措施浪潮推动着。金融业的束缚被撤走了,最重要的是面对如山的债务的时候,“国家取消了大部分外汇交易管制,设立了曼谷国际银行业务,允许离岸借入外币再兑换成泰铢”,而当时泰铢“与美元为主的一揽子货币挂钩”,后来1997年改为浮动。[41]最后的结果,是房地产泡沫破裂,随后是一波货币投机将整个地区抛入危机。泰国的实际工资由于泰铢贬值和通胀而下滑,失业率翻了不止一番。被辞退的工人涌入乡村,推高了农村贫困率的同时引发了民粹主义骚乱浪潮。在印尼,通胀快速增长,出现一波反政府和反华骚乱撼动国家,苏哈托政府被迫辞职。在韩国,股市崩盘,金融机构崩溃,大量财阀重组、被收购或者破产,IMF不得不进行干预,为负债严重的韩国政府纾困。

虽然中国内部的增长和投资也有下滑,但是危机最危险的一面被避开了。美国依然是强劲的出口市场(在自身的互联网泡沫之后地位还会更加重要),人民币不受四处蔓延的投机活动影响,制造业的利润率保持坚挺,而且最重要的,是中国所有主要地区竞争对手本质上都被歼灭了。结果,没到千禧年的最后,大陆就会成为新的中华文化圈资本中心,很快就能够胜过日本,获得环太平洋的经济霸权。可能最重要的,是这一连串亚洲金融危机为在货币管制、金融,以及跨国集团管理等方面进行新试验给出了信服的理据,突出了中国资本家阶级在党国协调之下,有能力对阶级内小团体狭隘利益所推动的危险的投机周期进行干预。如此的货币保护和经理人监管逻辑将在千禧年之交决定核心行业的重组过程。不过,中国融入市场的过程永远不会完全豁免于萦绕邻国的同一套动力系统。

债务

这些地区性危机虽然最终是中国成功的关键,却也和中国国内新的局限一道威胁中国过渡时期的稳定。1989年北京多番事端以后再次进入紧缩时期,此时领头的改革派被清洗出党,通胀被遏制的同时,政策制定者再次希望压缩市场的规模。但是,限制市场力量的尝试本身只能创造出市场进一步延伸的条件。一方面,压制过渡的不均衡所产生的动乱有助于恢复经济的稳定,而这种稳定将使国际投资者深信环境足够安全,未来的回报有了保证。[42]另一方面,动乱本身是深层危机的信号。1980年代前后,地方领导人被鼓励不论风险,将大量资本输送给乡镇企业和商业房地产开发。为了推动这个过程,全国涌现了上百家无监管的银行,当时银行本身在这个过程中似乎成了吃香的投资。不存在的金融政策加上高增速,创造出一个巨大的乡镇企业泡沫,这可能是新时代第一次鲜明的资本主义危机。到1990年代初,很明显许多乡镇企业就是缺乏生产力,商业房地产的价值常常被过度高估,而新银行也大多坏账缠身。

与此同时,既然天安门事件导致国家面临短暂的信用禁运,贸易逆差就随着外部融资的渠道暂时受限而增长。所以,紧缩措施的目的之一是通过严格的限额和打压工资增长,从而尝试减少国内对投资的需求。银行信贷放缓了,1988-1989年间只增长了10.6%,而此前几年的增长几乎达到30%。随后固定投资下滑,1989年跌8%,“占GDP比例从1988年的32%”掉落至“1990年的25%”。[43]国家再次增加自身在总投资的比例,当时城市人的一部分需求是通过再次加大力度,庇护国企不受紧缩政策影响而实现的。但是除了少数针对城市人的优先政策,比如新的物价管制(尤其生产品)以及部分加码的计划分配之外,党内的保守派现在无法给出任何真正全面的计划去收回改革,甚至无法解决过渡的不稳定所带来的许多问题。相反,他们似乎中了诅咒一样,只能在改革似乎失控的时候重复同一套极简又不充分的纲领。最后的效果是又一次引发衰退,而衰退有利于清理市场、恢复稳定,同时为新一波改革创造条件。[44]

衰退期间消费和投资共同下滑,因为家庭都尽量将金钱撤出投机计划,纷纷把收入存入储蓄帐户。需求下降还消灭了1980年代最后几年积累起来的持续短缺,市场相应得以重新转向投机性更弱的那些需求来源。尽管中国遭受信用禁运,但是外国市场依然向中国出口开放,FDI也可以继续进入经济特区。出口占GDP比例开始第一次持续压过进口。[45]与此同时,失业率尤其在农村地区上升了,这为沿海生产枢纽提供了前所未有的广大劳动后备军。再加上东欧社会主义政权崩溃(很快就加上苏联自己),越来越多的过剩人口似乎预示了未来的动乱。不过,保守派没有可行的计划来重新激发增长,重新将人们融入到计划经济里。与此同时,外国投资已经开始涌入台湾等新地点,当年早早就开始将香港打造成全球金融枢纽的那些因素,现在又被外国投资渴望在台湾开发利用了。[46]

在衰退最严重的时候尝试庇护城市的国企,这样做虽然尚能成功扼杀工人的不满情绪,却最终引发了转变:从1980年代末竞争驱动型的盈利能力缓慢增长,转为1989和1990年盈利能力急速下挫。随着无盈利能力的国企比例开始增长,国营部门本身在融资来源这方面也变得越来越不靠谱,这就进一步削弱了国家成为市场替身的潜力。[47]在这些趋势继续侵蚀大规模回归计划经济的任何可能性之时,为了应对保守派似乎无力应付的许多宏观经济政策,新改革议程也在慢慢出台。这个议程的中心是银行系统的改革与整固,这样做可以将获取家庭储蓄的通道流水化。这是一场触及核心的改革,最终克服了反复出现的国家投资危机,将金融系统安置在了一个崭新的基础之上。这种改变之所以可能,只是因为收入增加(如今已经多半货币化)保证了个人储蓄在1978年以后一直快速增长。这种大规模的家庭储蓄很快就成为唯一最重要的投资来源,足以取代国有部门逐渐收缩的效用。[48]

过渡时期到来之时,中国不存在真正的银行系统,唯一随时可用的金融模型是1950年代苏联顾问遗留的大致蓝图。名义上中国只存在中国人民银行一家银行,隶属于财政部,1978年只有80名员工,几乎没有发挥任何与银行业相关的功能。但是,1980年代乡镇企业的爆发扩大了投资需求的同时,也凸显了对计划体制之外投资基础设施的需要,而这个基础设施未来要能够处理新兴产业结构的分散性和复杂性。结果,1980年代前后很快出现了金融机构在很大程度上不受监管的泛滥,这些机构包括银行到当铺不等:“到1988年年底,全国就有了20家银行机构,745家信托投资公司,34家证券公司,以及180家典当行和不计其数的融资公司[包括地方“银行”和信用社],正如雨后春笋,遍地发芽”。[49]所有这些都是以金融“现代化”的名义完成的。新的金融机构在各级政府出现,这和社会主义时代中期已经成型的计划用基础设施的去中心化特点十分相似。

在这次爆发过程中,实际上是地方的党干部掌控着对银行系统的制度性权力,推动了系统迅速扩张。比如说,在这整整十年间,人民银行的高级分行经理都是地方党机关而不是中央任命的。正如社会主义时代的去中心化计划体制那样,地方党委的结构性利益就在于刺激增长,因为他们的政绩是由辖区的经济产出衡量的。不过,现在增速不再只用产出衡量了,通常还用出口值,并且专门是出口用“附加值”。同时,侵占资金、与香港签订优厚合同(以值钱的港元或者美元结算)、在新企业内部的工人劳动那里直接获利等等,这些都是额外的好处。过去类似的结构性压力曾经促使干部夸大产出,尤其是夸大关键工业或农业产品的产出,以此保证中央的投资体制给予自己更多物质。1980年代发生的夸大是同类型的,但是现在这种夸大有着鲜明的投机色彩:各个辖区的房地产与乡镇企业部门都被展示成无懈可击的朝阳产业,每一波新的投资者都能通过维持幻像来获取利益,至少是维持到自己的股份可以出售为止。地方政府夸大产出不是为了保证中央增加投资,它们设立自己的前后不一、投机并高度波动的金融基础设施,目的是吸引越来越占大头的浮动非计划的利润和个人投资基金。1984-1986年,每年的贷款数增速超过了30%,之后1987-1991年稍稍下降至20%出头,这就相应刺激了通胀攀升。国家尝试对新的金融系统施加一些行政管控的时候,结果是地方银行支部遭到挤兑,激发了90年代后期已经升温的不安情绪。[50]

然而,保守派的紧缩政策只寻求打压信贷,以为扼杀总投资就能将经济重新转回计划基础设施之上。但是国有部门早已太过依赖非计划经济了,这种尝试只能加快该部门的萎缩。除了这种羸弱计划和波动的新银行系统之外,已经没有其他基础设施供投资使用了。由此,紧缩之后的初步改革既依赖这个高度无监管的金融系统,也肩负了通过一个痛苦时期来重构该系统的任务。讽刺的是,正是改革派的政权打破了泡沫。1989年的事件已经证明攀升的通胀和无管制的投机活动能有多么不稳定。现在随着国企陷入赤字,为他们提供融资的银行手上的坏账越来越多,大范围金融改革的需要就显现出来了。邓小平南巡同年,全球衰退来袭,通胀再次飙涨,改革进程的重启受到了威胁。不过80年代的时候,改革派好歹构思了一个粗糙的解决方案。现在不一样了,国家没有使用苏联顾问遗留的模糊蓝图,而是将美国金融系统引为楷模。为首的推动人是上海前市长朱镕基,他在1991年因为对上海管理得当而晋升为副总理。朱镕基在任期间还同时担任人民银行行长,监管货币政策。在这种双重职务之下,1993年他开始推行全国范围的金融改革,当时大型城市的通胀年率再次超过了20%。经济再次被推到紧缩时期,可这一次是改革派推进的,不是保守派。[51]

第一,去中心化趋势是在多个层面处理的。此前的税制一团混乱,地方协商税率,各个企业通常不同。1994年税制经历了强力的改革,这些改革通常仿效许多西方国家的联邦制制度,中央和地方政府之间各个税种有清晰的定义和分配。鉴于去中心化当时既成为政治规范(1960年代以降),也成为金融规范(1980年代以降),所以这些财政改革带来了财权重新开始中心化的净效益,从而增进了中央真正执行自身政策的能力。[52]同一时间,金融系统本身也中心化了,无监管、定义不清的无数小型投资机制也整合为更加连贯的基础设施,并以四大国有商业银行(四大行)为首:中国工商银行(工行)、中国农业银行(农行)、建设银行(建行)和中国银行(中行)。四大行各自有着略微不同的任务:工行主管城市的借贷储蓄,农行主管农村借贷储蓄,建行提供项目融资,中行处理外贸和外汇交易。四大行以外还建立了三大政策性银行:国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。这些银行的任务是实行中央宣布的政策规划,比如大规模基建或者在国际推广中国出口。到世纪之交,四大行本身就会控制所有银行机构的过半资本,三大政策行控制四分之一。剩余的资本由小型信用社、邮政储蓄系统和联合控股商业银行组成,所有这些都依赖四大行。直到今天,四大行依然主管同业拆借业务。[53]

1993年海南房地产和1998年广东国际信托投资公司两个泡沫破裂,彰显了这个时代的总基调:海南这个贫困的热带岛屿在1988年划出广东省,设立省和经济特区以后,突然迎来了大批年轻投机客涌入,而海南的投资是被21家无监管的信托公司协调的,其中最大的几家实际上是省政府的金融部门。海南经济特区虽然效仿深圳,却似乎一直将出口工业的发展(以及对本地自然资源的利用)不断拖延。相反,特区政策允许出售土地使用权,这就鼓励了许多投机客直接进入房地产。只消几年时间,“在海南出现了两万多个房地产实体,平均每80人一个地产公司”。连海口港都被(一个日本开发商)买下了,改建为大型住宅大楼,因为工业用地的卖价远不如住宅用地。邓小平1992年南巡重申改革规划的承诺和华南在改革过程中的重要性以后,似乎海南的房地产价值上升已经无法阻挡了。[54]

不过在现实中,朱镕基的金融整固从一开始就消灭了投资者对海南泡沫的信心,这个泡沫早在1993年就开始崩溃了。泡沫破裂留下了大量的坏账,占全国预算的10%左右,在五年时间里全部累积在单独一个经济特区里。于是海南的经济特区优势很快丧失了。[55]不过,尽管这十年的初期就出现了这一次崩溃,国家大部分更大的金融问题还在持续。国企赤字从来没有解决,不良贷款的积累已经到了不能忽视的地步。1998年亚洲金融危机期间,广东国投破产就是令人瞠目的证明。这是“第一个也是唯一一个正式在中国申请破产的主要金融机构”,而当时广东国投已经控制了流入全国最富裕省份广东的大部分国际借贷。[56]和袭击东南亚大部分邻国的全国性危机相比,广东国投破产是相对受控的。但是,海南和广东国投的双重失败也证明,被表现波动的信托投资公司所推动的金融系统,在中国也有可能造成类似的金融危机的风险。

上述事件进一步激发了四大行在中央政府手中集中化的进程,但是也直接导致了金融改革开始执行第二个重要环节,这一次还是朱镕基领头(不过规划者是时任建行行长周小川),还是以美国系统为楷模。这次的计划是把四大行持有的所有坏账剥离出来,组建一系列资产管理公司以后,用多年的时间将原初投资当中可以挽留的东西挽留出来——这本质上就是美国处理储贷危机的那一套方法。此举本可以修复四大行的资产负债表,让中国金融系统总体上更加吻合国际标准,然而这个过程一直没有完成,过程的告吹使得中国金融系统既依赖以消费者储蓄为基础的银行融资,还特别倾向于吹大越来越大的投机性泡沫,以此维持投资。[57]

农村繁荣和崩塌

这些全国性金融改革,对早已在积累泡沫的农村同样造成了毁灭性的效应。这个泡沫在1980年代因农村收入增加、农村工业快速增长和农村市场复活而开始,此后将会在1990年代进入最终阶段,以崩溃告终。乡镇企业融入快速重组的城市工业部门(上文探究过的国企–乡镇企业中枢)是这次崩溃的一个因素。但是在如此外在的依赖性之外,农村的泡沫完全是因为内生的矛盾而破裂的,这些矛盾一定会导致最终的崩塌。由始至终,农业都被重度保护在全球市场的压力之外,农村土地名义上依然是公有的。这些保护本身提供了收入增加和相对稳定的基础。但是加上有竞争力的农村工业进入快速无监管的成长以后,这些条件就会创造繁荣和崩塌,将社会主义农村连根摧毁。

1989年城市抗议算是平息了以后,国家开始为城市食品补贴重新执行严厉的市场改革。食品补贴是社会主义发展模式的遗产,一直以来减轻了城市工人阶级的生活成本。但是由于1988和1989年物价改革引发了通胀飙升和随后的骚乱,重构这些计划的尝试一直暂停。十分讽刺的是,正是因为这些城市抗议被强力果断地镇压,这些不受欢迎的改革才成为可能。新的一揽子改革延续了此前减少补贴、减轻国家支出负担的尝试,当时为了应对1980年代末的通胀,国家支出曾经再次上升。但是和1980年代初不同,这一次国家袭击的是城市食品价格而不是农村统购价格。城市粮食价格在1991年和1992年放开(分别上调了35%和25%),到1993年,城市的官方食品配给制度终结了。农业价格上升同样刺激了生产,助长了农村收入增长和农村经济扩张。农产品价格、农村收入和农村购买力都有增长。[58]1980年代末的通胀与抗议以后曾出现了一个时期的紧缩,而1990年末信贷放宽了,农村经济也就开启了快速增长的时期。[59]

尽管国家尝试遏制过热的国民经济,但是繁荣的农村经济很快就获得了独立的、自我持续的动能。通胀到1992年再次开始上升,在1994年到25%左右触顶,相当于1980年代末的水平。1993年中,全国金融改革的一个内容就是国家急速收紧银行信贷,但是信贷收紧没有对农村经济产生预期的效果。高通胀持续到了1996年,很大原因是农村的经济增速在自我巩固,并且随着城市粮食价格放开,农产品价格上升以后农村粮食市场也非正式地放开了。国家的对策就是在1994年不得不上调粮食统购价格,以此维持自身的市场份额。[60]尽管国家打击信贷,但农村家庭收入还是增加了,1994-1996年农村消费需求还飙升了,这种需求满足了农村工业。即使国家融资在各处出现萎缩,但1990年代中的农村自我融资继续在增长。[61]

在这个时期,乡镇企业部门被这种需求养肥了以后不断增长,不断雇用更多的农村劳动力,而这进一步扩大了农村收入。换句话说,农村工业化是农村经济加速独立增长的又一个关键因素,1990年代初也成为乡镇企业扩张最快的唯一一个时期。到1996年,乡镇企业部门贡献了接近40%的中国总工业产出,高于1979年的10%,相当于每年创造了500万以上的新岗位。[62]和农业一样,乡镇企业的增速在1993年推行信贷管控以后依然持续。不过许多乡镇企业加入了乡镇企业–国企中枢,或者最终将商品输送给经济特区,正如许多人的生产要么直接满足地方需求,要么具备了庞氏骗局的特点,也就是和国内或出口市场的真实需求没有清晰的联系却继续增长。这种无节制的增长带来的后果,是农村经济逐渐被认为无法管控,因此成为了新一个社会不稳定的潜在源泉。

然而从1996年开始,农村经济的这种自我巩固的动力崩溃了,并且引发出之后在中国称为“三农问题”的农村危机。这场危机摧毁了农村收入的基础,从而开始蚕食,直至摧毁社会主义时代所特有的农村非市场的基本生计,最后引发了大规模人口流出。离开农村的人现在加入了老一代的移民和城市下层阶级,成为中国不断壮大的无产阶级一员。这个转变的中心在于集体(而非私有)乡镇企业的崩塌,这次崩塌是和国家税制与政府财政结构的改变、和国家重新尝试推行粮食生产同步发生的。1980年代的财政去中心化有利于各省政府,但是到1990年代初,中央收入占总政府收入的比例下滑了。这不利于中央改造经济的能力。[63]作为朱镕基主持的全国金融改革的一部分,国家对这个问题的应对方式就是划分地方和中央财政,从1994年开始增加中央占总量的比例。正如上面回顾的银行业改革那样,这是在效仿美国的联邦系统,有意尝试将财政系统“现代化”:中央不再和从前惯常的做法一样与地方协商抽取的税收比例,而是将各项税收划定为地方或者中央所得,农村经济因而受损,特别是那些高度依赖农业的地区,因为在这个过程中划分给中央的税收增加了。与此同时,这些改革还导致富裕省份与贫困省份之间的收入差距越来越大。然而,最重要的因素还是农村工业的戏剧性重组。

中央早就开始将乡镇企业看作通胀的一个无法管控的源泉,因为无力偿还债务的集体乡镇企业越来越依赖地方给予的国家补贴(特别是在限制其他来源的信贷之后),因此地方政府的债务加剧,物价也被刺激上涨。早在1993年,朱镕基就呼吁限制该部门的增长,给出口部门的扩大腾出资源。[64]同一时间,中央逐渐加大对地方收入的管控,因此推广乡镇企业这笔投资对地方官员的吸引力开始下降,因为这个投资产生的收入还抵不上中央管控的税收额。[65]起初的信贷管控落空以后,国家进一步限制了借贷,尤其是针对乡镇企业的借贷,这加剧了农村的债务危机,从而正名了中央1996年强力迫使许多集体企业倒闭或者私有化的做法。集体企业虽然已经在市场上运作,但是私有化还是引发了所有权从乡镇集体(其中的成员一般上理应都能获得分红)转移到一个或多个个人身上(他们通常是此前的经理,但更多是非本地的资本家),这些人原则上更能应对市场力量,更不受裙带主义、小额腐败和集体监管的限制(比如要求雇用当地居民而不是别处的廉价流动人口)。

既然中央长时间以来都无法管控这个通胀的源泉,那私有化就似乎成了唯一的出路。不过,所有权结构在此前十来年的趋势早就往这个方向走了:正如上文讨论,1984年官方用词从社队企业改为乡镇企业的一个原因,就是要涵盖农村企业愈发多样的所有权结构,包括个体户所有和多个私有或公共投资人合作所有等。乡镇企业的温州模式就以私人所有为特点,不过以上文引用的1981年四川研究为例,私人或者半私人所有的工业企业在农村中国已经变得普遍,另外一项研究也表明,私人乡镇企业在1980年代末是增长最快的所有权类型。[66]这个趋势似乎主要受市场力量驱动,而国家政策一开始不鼓励私人所有,1984年不过是尝试用官方承认来进行规范,最后到1996年,为了回应农村通胀这个新问题,国家政策在市场化的浪潮之下转向了相反的立场:通过国家法令而对许多还没有私有化或者倒闭的集体企业施加实际的压力,与市场力量构成了响应。如此一种政治闭合,再配合独立成长的私有部门所引发的竞争,将为集体农村企业创造出总体危机。1997年乡镇企业和雇用两个绝对量都下降了。[67]与之重合的还有中央的国家开发战略转向沿海地区出口导向型的外资私企,而这些地区所依赖的农民工,正是来自那些前二十年的开发资源正经历内爆的农村地区。

农村地区的下行(尤其是依赖农业的地区)还被国家重新干预粮食市场所加剧,农村的收入因此被打压。1997-1999年农村消费增长为负值,城乡收入差距再次开始扩大。[68]城乡之间的工业与农业的商贸条件都出现恶化。[69]然而,在(下文讨论的)国企改革的时候,国家更担心的是城市动荡而不是农村。因为顾虑1980年代末的城市抗议会再次出现,国家尝试将部分国企改革的负担推在农村人口身上,做法就是再次强迫农民为城市工人种植廉价粮食。随着1995年粮食省长负责制的建立,1996年粮食供应增加,价格也有下滑,而农村家庭收入之中的农业部分也相应被打压。[70]所有这些做法自然会令村和乡镇政府的收入短缺,特别是那些新近丧失地方乡镇企业带来的收入的农业地区。这些地方的政府越来越多地掠夺自己的农民,使得农民针对税收和各种杂项费用的抗议急速增加。[71]与此同时,农村人口外流还在继续,其中年轻人更是居多,他们壮大了城市无产阶级的行列。总体来看,这个时代的诸多矛盾可以在这种新的经济地理特征中得到最清晰的体现:内陆农业地区陷入衰退,城乡差距增长。许多沿海地区则相反,那里的农村地区与工业和出口市场越来越纠缠在一起。城市改革往前冲锋,而农业和农村经济停滞不动。虽然这导致2000年初出现一系列短时间的缓和性农村改革,尤其以2006年废除农业税为代表,但是农村空间的市场改革还是在2008年左右再次加速,只不过还是或多或少落在了城市改革的步伐之后。

打破铁饭碗

朱镕基金融改革的第三或最后一部分,瞄准了国企自己。改革的终极目标是让轻工业出口部门之外的中国企业既具备全球竞争力,也能向外资开放(虽然仅限于持有少数所有权股份)。四大行和许多主要国企在全球市场上市以后,体制内的国有经济就能成功吸引大量新资本和外汇储备,有助于生产现代化和减少未来的赤字风险。中国国企首次IPO早在1993年就在香港证券交易所进行了,“到1990年代末,已有数百家国企在香港、纽约、伦敦和上海证券交易所上市”。[72]1993-2010年,这种方式将能在国际资本市场筹集2620亿美元的资金,这个数字仅低于1985年中国GDP总量。[73]与此同时,这个过程还需要将形态不定,还经常高度分散的计划单元重新改造为类似现代企业的东西。当时纷纷涌现,如今纷纷登上《财富》世界500强榜单的大型国企就是成功例子。这些例子是1990年代末到2000年代初朱镕基等中国的改革派所梦想,然后由美国的投资银行家所实现的。这些新的垄断企业被称作“集团”,所发挥的功能类似西方的垄断体、日本的财团和韩国的财阀。[74]但是这种成功是暴力的经济重构的结果,这种重构使得中国东北工业带那些业绩低迷的国企大片倒闭,从而产生最后一波骚乱。这标志着中国的资本主义过渡完成了。

1990年代见证了社会主义时代的阶级系统被进一步侵蚀,工业生产逐渐由日益无产阶级化、大部分由农民工组成的劳动力大军进行。户口制度曾经是将人口固定在土地之上的工具(从而确保城乡分离),现在成了有用的手段,可以剥夺新进城工人在阳光带工业区的任何福利权利。户口制度还对动乱失控的时候进行遣散提供了法律依据。这是社会主义时代的建制扩展适应到资本主义积累模式的经典例子。现在用作某种劳动管理形式的户口,将在千禧年之后成为中国经济快速增长的必不可少环节。从结构上看,户口和资本主义国家长期使用的任何一种(法理上的和事实上的)劳动管理建制有着强烈的相似度,也往往被用来对比南非的种族隔离和美国的吉姆·克劳法。

户口制度继续将农民工划分为“农村”居民,也使得这个划分过程在官方数据中多少显得含混不清。关于农民工的总量,1989-1990年的预估值为800-4000万不等,2000年是1200万到1亿不等。[75]某些地方政府(尤其是广东)会自己进行地方调查,提供更连贯的数据,但是这个时期全国的确切流动人口数依然不明。有一点是清楚的,就是流动人口数经历了相当快的增长,农民工作为出口区和市场驱动的新产业的主要劳动力大军,在总工业劳动力之中的比例也越来越高。到2000年代中期,农民工几乎肯定超过了1亿人,这支庞大的劳动力大军占据了“中国工业劳动力大军的57.5%和服务业部门的37%的员工”。他们的占比在服装、纺织和建筑业尤其之高,达到了总数的70-80%。[76]他们通常是许多新近工业化的地区人口的大头,而深圳等城市的人口很快也会有70-80%的比例由“农村”居民构成,当中有许多人的户口登记地遍布偏远的省份,比如四川。总的来说,中国劳动力的无产阶级化引发了可能是人类历史上最大的一次人口迁徙。[77]

强烈的代际差距是新无产阶级和社会主义时代工人阶级之间的决定性差异。农民工一般是年轻人,并且头两代农民工以女性为大多数。他们出生长大的时候几乎完全脱离了社会主义发展模式,“改革开放”的话语是他们成长过程中的一个恒常特色。而社会主义时代工人阶级则相反,他们一般年纪不小,以男性为主,许多人体验过发展模式的浮沉,同时相对于经历过骚动的学生、知识分子、女工和农民而言,他们总是拥有优越的地位。年轻一点的国企工人实际上是从父母那里继承这种地位的。最老的一辈为革命战斗过,又或者在童年经历过革命,这给予了他们在社会主义时代继承下来的阶级等级制度之中近乎神圣不可侵犯的地位。[78]

如此的特殊地位有助于我们理解过渡时期国家部门私有化的过程为何漫长迟缓。1989年的事件证明了城市的骚乱可以多么地动荡,而当时国家还要依赖许多将国家与全国的重点企业相关联的庇护网。这些庇护网的一个构成部分,就是摊派给企业的实实在在的物质好处,受益的对象包括管理层和大部分工人,特别是那些高级工人。只有这些人本身被分离出去,并且只有受大规模地区经济危机的刺激以后,私有化才可以发生。国企工人的政治忠诚与管理层分离开,这是通过整固的过程实现的:企业用尽了从政治筹码到实际的生产率数字等等手段,为的是在应国际投行需求而创建的大型新集团国企那里分一杯羹,并且在1990年代到2000年代到全球的证券交易所那里启动获利甚丰的IPO。

但是,那些没能被纳入集团的企业没有马上倒闭,而是继续运营。尽管初期进行了IPO,但是到1996年,国企部门总体依然在IPO启动以后首次录得净赤字,并且上缴中央政府的企业利润量急剧下降。[79]总体来看,国企利润占GDP比例从1978年的15%下挫到1996-1997年的不到2%。[80]问题是显然的,因为大多数国企似乎一直没能盈利,所以整体上拖累了价值积累。但是单凭这个问题本身并不能使国家再冒一次1989年城市骚乱那样的风险。相反,在亚洲金融危机危机击垮了几乎所有中国周边的主要经济体,包括制造业的大部分地区竞争对手以后,对上述问题的辩解就以金融危机的说法出现了。相比之下,尽管广东国投倒下了(见上文),但是中国在这场危机中毫发无损,因此党对全球市场的无监管敞口可能带来的风险深信不疑。

朱镕基1998年升为总理的时候,当即面临的任务是清理危机的后续效应。一方面,他把握时机果断关闭广东国投,将处理此前几十年所积累坏账的计划(这些坏账有不少是1989年紧缩政策之后国企业绩不佳的结果)实际推行下去。从大型银行那里剥离出一系列资产管理公司以后,银行业才得以在2000年代初之前启动IPO,这个过程通常会将少数股份出售给大型西方金融机构。[81]另一方面,朱镕基将危机用作刺激手段,最终对业绩不佳的国企发起了完全私有化的运动,这和国家两年前针对集体乡镇企业的私有化形成呼应。这样做,一部分是希望金融系统内部的许多坏账问题可以治本,以防未来出现金融危机。但是,这个政策还有意配套金融和财政改革,让中国更加符合国际标准——这是加入WTO的必要条件,而加入WTO又是大规模推行市场化的重要前提。在其他地区制造业还没有恢复过来的时候,中国有了一个短暂的窗口,可以借此在全球制造业市场之中树立几乎无人能撼动的统治地位。

从国内看,清理无盈利的国企是一个动荡的过程。整个1990年代初,国企雇用的产业工人比例只有稍稍的下降,从68%下降到1997年前的65%左右。但是从1998年开始,这个数字开始快速下挫,一直到2003年只有36.3%——如今这个比例涵盖的工人,大部分来自重组后按照国际标准设计的集团垄断体。[82]失业人口的分布特点也经历了显著的变化。历史上经历更高失业率的是系统底层的女工和年青人,而1990年代开始的辞退潮是老一辈的永久国企工人最受打击。这次重组的规模十分广大:“在7年时间里,被辞退的工人数一路走高,2001年达到惊人的1800-2000万,远超1993年的不到700万”。[83]这相当于国企劳动力大军总数的40%左右,而城市集体企业(这些特权不那么多的小型公共企业和农村集体企业类似)萎缩得更厉害。[84]总体来说,这个过程见证了制造业雇用的劳动力大军比例从14%左右下降到不足11%的谷底。[85]这个比例虽然在2001年之后略有好转,却再也没有达到此前的峰值。国企重组助力了东北大部分地区的去工业化,创造出一条巨型的锈带。

不过,旧社会主义工业内的失业并不单单意味着没法拿到工资。年轻的国企工人会认为工资未付是最重要的问题,因为合同制以及其他各色改革已经让许多人相信,继续派福利这种事是没什么指望的。但是老工人则相反,他们长期依赖工资外的补贴生活,而补贴与大工业企业内部的编制相关的,包括了单位系统分配的住房和医疗。许多人还记得曾几何时,食品、娱乐和许多消费补贴就应该涵盖在就业之中的。最重要的是,退休福利通常是企业支付的,企业重组所威胁的不仅是将近退休的工人拿不到福利,还有许多新近退休的工人没有了唯一的收入来源。同样,随着流入国企的投资减少,公共基础设施比如道路、住房和水电网络等等也开始败落。[86]

不满情绪有一部分被企业本身的孤立“蜂窝”性质屏蔽了,而且许多工人还收到了买断工龄的提议,特别是房地产形式的买断:到2000年代初,“那些一家之主是工人的家庭,有42%在工作组织手上买到了房子”,单位这些老单元房子一般价格极低,“大约是市价的40%”。这种做法在某些地方还带来令人意外的暴利,因为前工人的家庭可以搭上之后一波投机泡沫带来的房价高升的便车。就算是贫困省份,也有许多工人成了地主,而旧工厂经理和地方干部就利用这个机会,在私有化之前给自己分配质量更好的房子,将来他们还因此得以主宰地方的房地产市场。[87]但是,这些买断只是局部现象。旧的等级制度转换成了一个腐败的新时代,这就确保了许多失业工人只能呆在拥挤的单元房子里,靠储蓄和非正式工作来过活。[88]当时对重组的即时回应通常是直接抗议:“仅辽宁一省,2000-2002年超过83万人参与了9559宗‘群体性事件’”。虽然这些事件集中在东北,但是“在全国范围看,公安部在1993年录得该类事件8700宗,而1995年、1997年、1999年分别录得11000宗、15000宗和32000宗”。到2003年,“大约有3百万人策划了58000宗左右群体性事件”,这个数字包括了“农民、工人、教师和学生”,但是其中最大的比例是“166万辞退、退休或在职工人,占当年总参与人数的46.9%”。到2004年,58000的数字跳升到74000,2005年还到了87000。除了东北反对去工业化的持续抗议,现在又新增了农村[89]和新沿海工业[90]的骚乱。[91]

这个时期的重构虽然通常保留“社会主义”制度的话语,其实是一波大规模私有化浪潮。(1997年十五大之时)中央第一次允许地方官员为无盈利的国企宣布破产,以出卖和拍卖方式处理,此外国企整固过程中早已发生的并购做法也得到了允许。除了国企,这些年私有化在城市和农村集体部门也延续着,小企业名义上将所有制改成合营,实际上是被管理层买断了。[92]保留下来的国企一开始按照1994年的《公司法》进行公司化,这部法律为多种所有制形式、整固成集团以及全面私有化等敞开了大门。政策的意图不仅是“抓大放小”,同时还要将对“小”企业的责任转让给地方政府,由它们根据需要自行重组企业,同时新扩大的集团国企控制权要转交中央,然后让中央控制这些企业走进全球市场。国家资产监督管理委员会(国资委)在2003年成立,就是用来管理中央政府对这些非金融企业的所有权,随后还成立了多个省级和市级国资委来管理规模稍小的集团。依然受中央管控的集团,大部分属于“战略性”行业中的大规模资本密集型企业,比如石油、水电、军工和电信。[93]

国企私有化、大范围破产和金融改革多个过程结合起来以后,国企的债务股本比得以下滑,并在2000年代中之前稳定下来,至少纸面上数字是稳定了。这个比例从1994年的峰值2.11,到2004年下降到1.50,远低于前十年地区均值。[94]其中一部分计入了业绩不佳的国企破产后核销的债务,但是大部分就是猜杯子游戏,也就是在国家投入金融系统的大笔资金援助之下,不良贷款输送到朱镕基推动建立的多家资产管理公司那里。这些资管公司本身就架构不良,十年之后这些公司发行的债券到期之时,四大行和国家还是暴露在坏账的敞口之下。[95]所以,虽然有人认为1980和1990年代创造的泡沫因为充足而稍微减轻了,但也没有决定性破裂。

相反,这个过程的终极效应是残余社会主义时代工人阶级的全面无产阶级化,这是和社会主义农村被消灭、农民被逐步无产阶级化同时发生的。再加上农村地区的人口流出和市场化,中国的绝大部分劳动力大军现在要直接或间接依赖市场了,他们的命运由此也被绑定在价值积累的律令枷锁之上。与此同时,经济本身也越来越依赖一揽子大型投资和新投机浪潮等不断注入资金,此外还有隔离地方房地产市场崩溃的措施,以便将累积之中的危机往后推迟几年,而这个过程只会延续趋势,让泡沫继续膨胀,让投资的回报开始收窄。新阶级系统的底层现在充分成型了。到2000年代初,中国的资本主义过渡就完成了。

从某个角度来说,中国的工业演变也达到了完满。毕竟这个故事开端自满洲,资本物质共同体在那里已经以日本占领的形式落地了,那里的工业尘埃也是血色斑斑。东北在革命前后成为发展模式跳跃的心脏,被人们想象为可以抵御全球资本主义系统的围剿势力的一道屏障。现在几乎一个世纪过去了,革命的伟大工业中心已经只剩下铁锈,物质共同体也已经回归,红尘在三角洲升腾,灰霾在工地的塔吊森林之中交织。在光彩熠熠的海湾之外和之下的图景,只能用大灾厄来形容:年轻人撤出了崩溃的农村,田野和厂房也荒废了;地方政府沦落到不比掠夺性机器好多少,背后掌舵机器的官员利用近乎露骨的窃取来中饱私囊;满洲的大片工厂已经清空了工人和机器,工厂的骨架就像一个塌陷世界的残垣破梁那样俯视大地;而在那些新城市的红尘之中,一批批逃离崩溃历史的人蜷缩在拥挤的工厂里,他们住的地方就挤在亲手建造的耀眼摩天大楼当中的空地里,他们在不同岗位、不同城市、不同生计之间流动,效劳于资本物质共同体那个高深莫测、毫无人性的逻辑。

[1] Julia Kwong, “The 1986 Student Demonstrations in China: A Democratic Movement?” Asian Survey 28(9), 1988, pp. 970-985.

[2] 五四运动发生于1919年,由知识分子领导,涉及对中国政治的文化批判。中共在这次运动脱颖而出。

[3] 关于中国新威权主义的发展历程,见Joseph Fewsmith, China Since Tiananmen: The Politics of Transition, Cambridge University Press, 2001, pp. 86-93.

[4] 除非特别说明,否则本部分的信息均出自与运动参与者的谈话记录。

[5] 本部分关于工人参与运动的信息大部分来自Andrew G. Walder and Gong Xiaoxia, “Workers in the Tiananmen Protests: The Politics of the Beijing Workers’ Autonomous Federation,” The Australian Journal of Chinese Affairs 29, January 1, 1993. 其余信息来自与参与者的对话记录。

[6] Jackie Sheehan, Chinese Workers: A New History, Routledge, 1998.

[7] Walder and Gong, p. 18.

[8] “告全国同胞书”,《工人起來了——工人自治聯合會運動1989》,香港工會教育中心,p. 223.

[9] Walder and Gong, p. 7.

[10] “告全国同胞书”,《工人起來了——工人自治聯合會運動1989》,香港工會教育中心,p. 223.

[11] 一个证明就是受到追捧的电影《中国合伙人》,这是对新东方教育公司如何创立的戏剧化表现。电影开始,创立人是1980年代末的任性大学生,发扬红卫兵的反威权主义,现在要质问老师对美国社会的邪恶的成见(“你知道什么?你根本没去过美国!”)。这种亲西方的态度在1990年代与民族主义取向悖论地一起发展,这时候主人公希望其他可以上进的年轻人具有英语语言能力和自信心,在全球市场实现财富和权力的同时重新塑造自己的民族。

[12] 这些私人资本家的影响在随后几十年发挥什么作用,我们会在经济史的第三部分更详细探讨。我们与老谢的访谈《胜任重任的国家》也讨论了这点。此外,这个现象一个好的案例研究是乌坎村,对私人资本家的作用的详细探讨见:Shannon Lee, “Looking back at Wukan: A Skirmish Over the Rules of Rule,” Wolf Smoke, July 14, 2017. <https://wolfsmoke.wordpress.com/2017/07/14/wukan/>

[13] 这个论点由Robert Brenner提出最为有名的论述,随后还发生了Brenner争论。见Trevor Aston and C.H.E. Philpin (eds), The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, Past and Present Publications, Cambridge University Press, 1985.

[14] 关于推动日本马克思主义形成的日本案例的争论概要,见Germaine Hoston, Marxism and the Crisis of Development in Prewar Japan, Princeton University Press, 1987.

[15] 因此我们拒绝邓小平主义的“背叛”是过渡的缘由这个叙述。和其他地方的理解一样,在这里也不能直接把历史的运动还原为“伟人”的决策。

[16] 接下来的段落大多援引自安舟(Joel Andreas)的著作,关于资本家阶级在发展模式崩溃以后如何在中国成型的确切过程,他的著作是最为详尽的历史研究之一。虽然如此,我们还是认为他本人乐于自居这样一种阵营,过分强调过渡时的派系斗争,将改革呈现为邓主义者的背叛,于是也过分强调毛对派系斗争中最激进一派的忠贞,继而误读了文革的动力。尤见安舟,《紅色工程師的崛起:清華大學與中國技術官僚階層的起源》,香港中文大學出版社,2016.

[17] 安舟,《紅色工程師的崛起:清華大學與中國技術官僚階層的起源》,p. 237

[18] 同上,p.236

[19] 同上,p.239

[20] 同上,p.247

[21] 同上,p.244

[22] 同上,p.253

[23] 然而这仍然是一个蹒跚的过程。要到2010年,农村土地市场和农业转型才开始具备局部的资本主义性质。不过,这种蹒跚并不是说过渡还在进行。2000年初以后,还保留着过去的痕迹那种生活有许多特色现在看来显然是残余了,这些残余通常有很强的代际性:比如说,在这种老人居多的村庄,原本是中年村民已经当了半辈子农民工,现在退休了。即便土地不是商品,年轻一代也没几个懂得耕种了,他们的计划是迁徙到城市,和父母一样到工厂工作。与此同时,父母和祖父母越来越依赖汇款而不是自给性农业过活,而新一代的移民越来越不愿回乡。

[24] Naughton 1996, p.288

[25] 同上,pp.298-303

[26] 同上,p.289

[27] 同上,p.303

[28] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, 图17.2

[29] 同上,p.364

[30] 同上,表16.3

[31] 林初昇(Lin, George C.S.)1997, pp.171 and 174

[32] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, 图17.3

[33] 同上,p.372

[34] Khondaker Mizanur Rahman, “Theorizing Japanese FDI to China,” Journal of Comparative International Management, Volume 9, Number 2, 2006. p.17

[35] 见National Bureau of Economic Research, “Business Cycle Dating.” <https://www.nber.org/research/business-cycle-dating>

[36] 见布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》,第9章.

[37] 日本危机的详情,包括系统对比大萧条和大衰退,见辜朝明,《大衰退:宏观经济学的圣杯》.

[38] Thomson 1997, p.7

[39] Rahman 2006, p.18

[40] Glassman 2004, pp.176-180, Figures 6.1 and 6.2

[41] 同上,pp.184-187

[42] 尤其重要的是新加坡总理李光耀的举措,新加坡是该地区违背许多西方国家加大贸易制裁的意愿,而对中国大陆重新投资的为首国家。新加坡与其他地区势力既肯定政权稳定性的潜力,又肯定大陆再次被迫孤立所带来的更大不稳定的风险。

[43] Naughton 1996, pp.275-276

[44] 同上,p.279

[45] 1990年直至2005年,出口占GDP比例只在一年(1993)超过了进口。反而在前十年进口与出口相当(前五年)或者超过出口(后五年)。见诺顿,《中国经济:转型与增长》,表16.1

[46] Naughton 1996, pp.280-283

[47] 同上,pp.284-286, Table 8.1

[48] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, 表 18.2

[49] 卡尔·沃尔特和弗雷泽·豪伊,《红色资本:中国的非凡崛起与脆弱的金融基础》,中国出版集团,2013,p.32

[50] 同上,pp.32-35, 图 2-3

[51] Naughton 1996, pp.304-306

[52] 诺顿,《中国经济:转型与增长》,第18章

[53] 同上,pp.408-411

[54] 沃尔特等,《红色资本:中国的非凡崛起与脆弱的金融基础》,pp.35-37

[55] 同上,p. 36

[56] 同上,p. 37

[57] 同上,第三章。目的所限,金融改革的过程唯有匆匆提及。我们会在经济史的第三部分,描述当代金融系统和积累中的经济危机的时候回归这个主题。

[58] Albert Keidel, China’s Economic Fluctuations: Implications for Its Rural Economy, Carnegie Endowment for International Peace, 2007, pp. 55-57.

[59] 同上,p. 55.

[60] 同上,pp. 55-59.

[61] 同上,pp. 88-89.

[62] Li Hongbin, and Scott Rozelle. “Privatizing rural China: Insider privatization, innovative con-tracts and the performance of township enterprises,” The China Quarterly 176, 2003, p. 981.

[63] 王韶光、胡鞍钢,《中国国家能力报告》,辽宁人民出版社,1993.

[64] 朱镕基,“在中央农村工作会议上的讲话”,《朱镕基讲话实录》第一卷,人民出版社,2011

[65] Kung, James Kai-sing, and Yi-min Lin, “The decline of township-and-village enterprises in China’s economic transition,” World Development 35(4), 2007, pp. 569–584.

[66] Griffin and Griffin 1984 ,p. 216; Byrd and Lin 1990, p. 11.

[67] Li and Rozelle 2003, p. 981.

[68] Keidel 2007, p. 92 figure 4.11.

[69] 同上,p. 90 figure 4.10.

[70] Alexander F. Day & Mindi Schneider, “The end of alternatives? Capitalist transformation, rural activism and the politics of possibility in China,” The Journal of Peasant Studies, 2017, p. 7; Food and Agriculture Organization, Poverty alleviation and food security in Asia: Lessons and challenges, 1999 <http://www.fao.org/docrep/004/ab981e/ab981e00.htm#Contents>; Jack Hou, and Xuemei Liu, “Grain policy: Rethinking an old issue for China,” International Journal of Applied Economics 7(1), 2010 pp. 1-20; Hou and Liu 2010; Keidel 2007, pp. 57 and 89.

[71] 见 “Gleaning the Welfare Fields: Rural Struggles in China since 1959,” Chuang, Issue 1, 2016. <https://chuangcn.org/journal/one/gleaning-the-welfare-fields/>

[72] 同上,p.13

[73] 这个数字算上了同年度FDI的9430亿美元和以同样方式在国内资本市场筹集的3890亿美元。同上,pp.11-15.

[74] 西方文献普遍延续将集团当作“国企”的做法,无视这些企业和资本主义垄断体的变种之间的相似之处远超社会主义时代的企业。我们选择称之为集团或者集团国企,是为了强调它们与财团和财阀这些先行者的相似点。这些企业的运作详情,我们会在经济史第三部分进行探讨。

[75] 关于这些预估值的概览,见赵忠, “Migration, Labor Market Flexibility, and Wage Determination in China: A Review,” The Developing Economies, Volume 43, Number 2, December 2004. <http://econwpa.repec.org/eps/lab/papers/0507/0507009.pdf>

[76] 李静君(Ching Kwan Lee), Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt, University of California Press, 2007, p.6

[77] 陈金永(Kam Wing Chan), “China, Internal Migration,” in Immanual Ness and Peter Bellwood, eds., Encyclopedia of Global Migration, Blackwell Publishing, 2013.

[78] 李静君(Ching Kwan Lee)2007, p.36

[79] Jeffrey Sachs and Wing Thye Woo, “The SOE Sector Under Reform,” in Garnaut and Huang 2001, p.285

[80] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, p.91

[81] 这个过程的详细历史见《红色资本:中国的非凡崛起与脆弱的金融基础》第三章。

[82] Lee 2007, p.40, Table 2

[83] 同上,p.73

[84] 诺顿,《中国经济:转型与增长》,p.269

[85] 见“No Way Forward, No Way Back: China in the Era of Riots,” Chuang, Issue 1, 2016, Figure 5, <https://chuangcn.org/journal/one/no-way-forward-no-way-back/>

[86] 李静君(Ching Kwan Lee), pp.70-73

[87] 同上,p.126

[88] 同上,pp.128-139

[89] “Gleaning the Welfare Fields.”

[90] “No Way Forward, No Way Back.”

[91] 所有数字和引述出自Lee 2007, p.5

[92] 诺顿,《中国经济:转型与增长》, pp.91-92

[93] 同上,pp.268-271

[94] 同上,表13.4

[95] 见《红色资本:中国的非凡崛起与脆弱的金融基础》,pp.70-94