综述:围剿

要想充分理解使得中国融入资本物质共同体的聚合性危机,最重要的是搞清楚两件事:全球资本主义的大趋势;我们如何理解这种过渡得以发生的理论细节。我们在第一部分通过回顾资本主义在东亚的总体发展来强调历史的广度。同时我们引入介绍了一些奠定我们叙述的重要概念,尤其考虑到这些概念和内在于资本运动基本规律的危机动力息息相关。

基本图景是这样的:清朝东亚大陆早期潜在的资本主义过渡赶不上日本正在进行的类似过渡,使得日本在19世纪晚叶成为清朝在地区内主要竞争对手。结果,这个地区分裂为欧洲资本统治的商业飞地,以及由大日本帝国运营、迅速工业化的殖民地中枢。第一次世界大战只不过加快了这个趋势,最终导致日本帝国和崛起中的美国霸权为争夺太平洋进行大战。虽然日本以战败告终,但是冷战的开始确保了日本在该地区内的工业项目能够在美国的军事监护下延续下去。再加上西方的条件变化,新一轮快速的国际扩张由此奠定基础。由新物流技术的崛起所主导的环太平洋地域-工业复合体(territorial-industrial complex,地工复合体)是这种扩张的物质表达形式,而在这一复合体中最重要的,则是一系列集装箱港口和邻近的工业枢纽。

既然本部分要强调资本主义世界之内的长期趋势,利润率及其与危机的关系就担当了核心的理论作用。我们在许多利润率相关的争论上——比如如何度量利润率及其下降趋势的力度、或者如何度量企业间微观经济动能与利润率宏观规模的趋势之间的确切关系——不采纳严格规定的立场。我们要强调的是基本面。数据已经明显表明利润率随着时间而下降的趋势,并且会有震荡的波动。生产性行业的利润率下降尤其突出,而且已经反复引发危机。反向的趋势有出现过,其中最重要的一种是企业通过扩张市场和寻找可以临时性过度剥削的新劳动力来源,以此恢复利润边际——这种做法一般被称作 “空间修复” (spatial fix)。

这样的空间修复将创造出新的地工复合体。资本的抽象逻辑既然在真实世界中展开,就必然在空间内散布自身。在利润率下降的推动之下,形成了不同的固定资本集团。在更大的维度上,在新兴经济竞争者不受过时设施设备的拖累,并且能够用尖端技术挑战行业内传统的老霸主之时,这种固定资本集团就会以民族国家的形式呈现出来。此时老霸主会发现,自己的利润边际增长受到过时的工厂和机器拖累。由此引发的局部危机即便加深了全球扩张,但还是表现为集团之间的贸易战争。不过这个情况同样在局部的尺度上发生:各国内部的新地工复合体根据资本需求重塑了地区的经济地理面貌。这个过程通常包含大量人口往枢纽、节点和走廊的的迁徙。但是,这种复合体过时了以后会迅速变为锈带,它们在根本层面上的非人本性就会暴露出来。

在香港、新加坡、台湾和韩国“亚洲四小虎经济”之前发生的日本崛起的背后,并不是比较优势下的双赢利益,而是以零和竞争为驱动力的危机、战争和殖民。我们将在下文缕清这段历史的细节,以此说明环太平洋的崛起是如何与利润率的下降、与资本东进的缓慢地理运动联系起来,而这些因素又如何在前沿构成新地域复合体的同时,在开端处又遗留下荒芜的锈带。正是这个围剿和危机的过程,为中国僵化的发展模式创造了开口,以便这个模式闯入资本的物质共同体。

失败的过渡

中国向资本主义的过渡开始于晚清,这个过程迟缓且不均匀,以低水平的工业化和持久的政治不稳定为特点。这个不完全过渡的第一阶段最终引发了政治崩溃,随之而来的是内战和一场不断涌现的革命,这次革命将在未来奠定社会主义发展模式政权基础,中国对全球资本主义的从属也因而暂时中止。这一首次过渡尽管失败了,却对移民形式、贸易线路和工业地理造成了不可逆转的转变,并且其所施加的惯性力还为革命政权想将其控制住的意图所不逮。这个时期大致从晚清持续到民国和抗日时期,这期间该地区出现高度分化的工业结构,在未来,发展模式无法挣脱的种种周期性危机,其中有不少也可以归诸这个结构。[1]可以说,这种惯性持续得比发展模式本身还久远。1970年代中国向资本主义的第二次过渡发生的时候,一个世纪以前首次过渡时期的主要工业集群、贸易路线与人口迁徙网络等将再次迎来复苏。

塑造这首次过渡的因素不仅有历史中的事故,还有本地区更为古老的商业模式。南方沿海向来在地区贸易中扮演重要角色,并且在丝绸之路衰落后(公元907年唐朝覆灭后),沿海贸易就主宰了前资本主义的商业。[2]但是,每个朝代同样存在着强劲的反制趋势,去抑制商业化势力所释放的力量。半非法的贸易网转变为独立的海寇部队,就是这段时间的一个持久威胁。到了清朝(1644-1912),这个威胁具有了反满的叛军性质,其中为首的是在清军侵略福建时逃亡海上、忠于明朝的国姓爷郑成功。郑成功在台湾推翻了荷兰人的统治,将台湾岛变成自己的叛军基地。为了应对叛军,清廷不仅禁止一切沿海航行 (这使得地区内大半的国际贸易也变成非法活动),还将沿海人口遣移到内地,夷平荒废的村庄,希望以此切断郑家的供给线路。[3]

郑家的叛军一旦被扑灭(1663年台湾也被收复),沿海人口与航行就逐渐恢复。大陆市场重新向欧洲方兴未艾的贸易网开放,并且开放得更加直接,而这些网络很快就开始出现鲜明的资本主义性质。[4]王朝鼎盛的时候,大陆与西方的贸易不仅健康平衡,有茶叶、陶瓷、丝绸和其他制造业出口,还坐拥地区贸易的中心,连孤立主义的日本也要依赖进口自清朝的原材料。[5]但是国家对贸易早就踌躇不决,害怕商人势力日增,害怕叛乱可能再起,害怕欧洲人的能耐见长。于是朝廷对关键商品实施严厉垄断,并开始将外贸限制在数量不断下降的官办口岸。这个趋势在1757-1842年的广州一口通商中达到巅峰,当时所有外贸只能通过广州一个口岸和其附属商行仓库(十三行)进出。随着日益强大的殖民帝国寻求通往大陆市场的更直接通道,这个制度才在毫无掩饰的欧洲入侵之下被消灭。这些入侵之中最戏剧性的当属两次鸦片战争,结果是清朝与欧洲列强签订了不平等条约。在条约规定之下,贸易重新开启,并且集中在一连串沿海的“通商口岸”。[6]

越来越大的军事挫败再加上内部叛乱,使清朝在世纪前后分崩离析。这些年大波难民争相离开大陆,满足了外国,尤其是美国早期资本主义工业对劳动力的需求。与此同时,清朝国内的劳动力(以及原材料和农用土地)供应对欧洲殖民者和邻近政权的吸引力也越来越大。大多主要沿海城市未来就会建立工厂区,其中以上海和广州尤为重要。这些城市慢慢融入工业资本主义的全球贸易新网络的同时,也在清朝那里获得了事实上的自治地位,在随后的军阀和民国治下成为重要的现代化地点。同时,山东部分地区实质上被德国分割,当时的德国在全中国范围为不少新工业企业提供了资金。因此,本地区的早期资本主义基础设施大部分掌握在外国手里,沿海城市也应该理解为高度国际化的殖民地,将欧洲与日本资本所统治的中国国内生产网联系起来。除了利润丰厚的鸦片贸易,“到1907年,84%的航运量、34%的绵纺量、100%的铁产量都在外国手里。西方人连战略资源都控制了,他们拥有的铁路不少于93%。”[7]就连少数的大型本国所有的工业联合公司,比如汉冶萍煤铁厂矿有限公司,也完全依赖进口机器和德国日本金融家提供的资本。[8]

到两次世界大战间时期,上海已经成为商业资本和大陆早期劳工运动的地区性中心,广州(以红色广州著称)则紧跟其后。但是这些资本主义过渡的早期地点缺少强势国内政权的约束力,因此统治它们的或者是外国资本,或者是相当寄生性的、为欧洲和日本公司充当中介和承销商的国内资本家阶级。所以,大陆资本主义过渡失败,不光是因为清朝打压商业压力,还是资本家在欧洲的经济扩张的产物。这次扩张推动了帝国主义时代,并从中催生了尤其暴力、在太平洋对岸成功建立的掠夺剥削体制。正是这些体制厚颜无耻的暴虐反过来助长了反帝叛乱的火焰,最终中止了大陆的资本主义过渡。不过,这首次失败的过渡留下的遗产,将有助于塑造社会主义时代以后第二次过渡的性质与地理。

构建东亚

日本的情况相反。欧洲的施压所引发的不是政治崩溃,而是明治维新(1868-1912),包括大规模工业化、政治与社会制度广泛改革等等的向资本主义的全面过渡由此开始。[9]日本改革的成功在第一次中日战争(甲午战争)(1894-1895)中显露无遗。为了争夺朝鲜半岛(当时是清朝的藩属国),现代化的日军在战争中对阵长期以来是亚洲最强大的地区力量,而当时多数人预测日本将速败。但是,清朝最先进的军事力量北洋水师终于无法匹敌,日本不仅夺得朝鲜半岛,还有邻近的辽东半岛,并将入侵行动深入到清朝的发祥地满洲。战事将了,清朝被迫放弃对朝鲜的影响力,并且不顾台湾当地的激烈反对,用条约将台湾岛让与日本。日本在1895年入侵台湾,在未来数年里开展了针对游击抵抗力量的战争,并于20世纪初镇压了一系列叛乱。

日本在朝鲜半岛的胜利和对满洲的长驱直入,被邻近的帝国主义势力俄国和德国(当时拥有山东领土)视作对自身在该区域内远景的威胁。日本在当时表示求和,割让辽东半岛,同意建立名义上独立的大韩帝国,并在1900年帮助西方列强打击义和团。但是,地区的紧张形势很快就导致日俄战争(1904-1905)爆发,结果日本再次意外获胜,而且这一次的对手还是一个主要的帝国主义势力。不过,与俄国签署的和约依然偏向谨慎和求和。没有大片领土割让,俄国也无需被迫支付高昂赔款。这个结果激发了日本国内广泛的民族主义抗议,这不仅表明持续反抗西方殖民主义在该地区受到欢迎,还表明这种反殖民主义与日本自己的帝国规划结合了起来。

虽然日本在合约中没有对朝鲜和满洲直接作出殖民宣称,但大韩帝国还是成为“保护国”,日本还成立半自治性质的关东军监管该地区。关东军很快就会成为实际的占领军,且在缺少直接监控的情况下时常干预本地事务。同时,这个保护国也逐渐引入了改革,而每次改革都将更多政治和经济权力割让给日本,一直到1910年大韩帝国正式被大日本帝国吞并为止。满州也发生了类似的一系列事件,日本针对当地军阀进行越来越直接的军事干预,而其经济影响力也随之增加,并最终1931年发动入侵,建立傀儡国满洲国。

在日本国内,还出现对军国主义的支持迅速增长,这种支持在日本掌舵的“大东亚共荣圈”理念中达到顶峰。这个共荣圈由“大和族”领导,并且有严格的族别等级制度组织。虽然这种帝国战略的基本逻辑在种族伪科学和遍布于东亚的种族–文明话语的日本本土形式中能够找到文化基底,但是日本帝国主义不能简单还原成文化构成,其根源也不能用“封建”阶级残余的威权主义来解释。[10]大日本帝国不是长期统治该地区的藩属帝制国家的延续,而是明治维新过渡到资本主义的鲜明的现代产物,性质上与资本主义西方的帝国主义帝国类似。在几十年时间内,日本的资本主义发展同时导致了国内市场饱和、强大的管理-军事型国家(managerial-military state)成长,还有四大财阀的垄断企业统治经济。所有这些特点都促成日本沿着传统上属于帝国主义的路线进行军事和经济扩张。所以,日本军国主义和帝国扩张与德国意大利一样,是资本主义危机和大英帝国政治霸权衰微的产物。

在新的地区等级制度这里,(逐渐与军事国家结合的)日本资本是推动力,促成了地域征服和大规模基建规划,并为协调工业化提供资金。台湾、朝鲜和满洲等最早一批殖民地成为大部分投资的优先地点,而东南亚周边国家和中国其他地区则被视作附属的傀儡国,用处是打开新市场,供应关键工业资源(比如印尼的石油)或者农产品(比如菲律宾)。大萧条以后全球贸易大幅下滑进一步刺激了帝国扩张,此时日益浓烈的保护主义切断了日本初级产品的其他来源。[11]在总体下滑的背景下,这个由日本、日本殖民地、各个傀儡国,以及“共荣圈”里的弱国组成的新“日元集团”,内部贸易其实是在增长的。[12]1895年向日本出口量占台湾总出口20%,到1930年代末,这个数字增长到了88%左右。[13]此时的地区间贸易是以轮辐形态组织起来的,日本是中心,鼓励殖民地和附属贸易伙伴根据日本的意愿将自身的生产专门化,不鼓励它们与地区内其他国家直接贸易,并且给予不同程度的日本基建发展作为奖励。

这种等级制度的排序标准无外乎感官上的种族特征,再加简单的地理分布,而与日本在文化上的亲近度则成为种族纯洁的度量。由此,贸易集团内的分工将种族与民族起源的伪科学理论编入了地域之间的物质差异之中,这些地域尽管有文化差异,此前却在生产产出、教育水平,以及对疾病、入侵和殖民的耐受度方面大致相像。大日本帝国将“东亚”概念化为一个有机等级秩序的种族–文化连续统,这个连续统内部受采纳汉字书写系统和特殊的新儒家古代观所统一,帝国的规划因而在资本的新循环中建构了一个有相当辨识度的地区。[14]虽然帝国的野心最终没有成功,但早期这种日本扩张主义成功创造了一个全球资本主义的东方中心。这个中心,是由日本群岛和太平洋沿线岛屿经济体之间的不平等贸易关系界定的。在随后的冷战秩序里,这个重心会被加强为抵御共产主义扩散的屏障,资本主义东亚因而可以缓慢围剿中国战后的发展模式,而这个积累新枢纽的拉力能帮助中国自身最终过渡到资本主义。

总体战

极右在日本崛起是鲜明的资本主义动力的产物,其性质可定义为盈利能力的一般性危机。日本经济在1910年代末经历了前所未有的繁荣,满足了西方需求的同时,在疲于战争、影响力式微的欧洲帝国所遗留的空间里扩张。1914年到1919年,实际GNP平均增速达到6.2%,只是通胀也在齐头增长。但是这段早期的繁荣之后是早期的冲击,1920年代增速开始停滞,随后1927年昭和金融危机,增速滑坡。[15]度量这一时期日本的利润率虽然存在许多方法,[16]但是这些方法都表明利润率进入1920年代后开始快速下跌,随后是进一步下降[17]或者停滞[18]。投资与GNP之比也在同一时期下降,从1920年代初的顶峰跌入随后的10年停滞,之后全球经济崩溃引发1930年的昭和恐慌,此时该比例开始滑坡。[19]

不过,既然日本开始面对危机这个现实的时机稍稍早于其他国家,在1920年代末建立了关键金融改革,日本得以在昭和恐慌之后更迅速复苏。银行业整固以后,国家也已经开始刺激性开支。全球经济崩溃加上日本回归金本位时机不当虽然引发了昭和恐慌,恐慌虽然严重但并不持久。早在1931年冬季,日本就已经启动了后世称作“高桥经济政策”的措施,也即在大藏大臣高桥是清的指引下,开启了凯恩斯式支出和有管控的货币贬值的时期。与财政刺激配套的是解绑金本位(首先是脱离金本位,然后是将汇率与英镑挂钩,从而稳定贬值),日元贬值使得竞争力增强,同时也使在东亚建立日元集团成为可能。到1932-1936年高桥政策全面实施的时候,日本GNP增速恢复至6.1%,几乎是繁荣年代的高位,并且通胀比起当时也温和得多。[20]投资与GNP之比在1930年代出现复苏,到30年代末就回到了危机前的峰值。[21]

不过,虽然凯恩斯式的刺激计划增加了投资,扩张了国家,稳定了日元,保留了经济的竞争力,得以将经济带出最恶劣的境地,但是利润率受到的影响不如说是边际性的,只是刺激了些许复苏。[22]这一情况加上企业继续依赖国家支出,说明1930年代的日本经济没有真正逃出危机。相反,这个应对盈利能力下降的扩张性计划,和很快就会被德国、意大利和之后的美国所采用的类同。盈利能力下降只能用国家扩张来抵消,也就是在鼓励国内私人部门的同时为军事和殖民扩张创造条件(实际上也使其越来越成为必要)。可以说,高桥的凯恩斯年代助力了后期帝国超级军国主义的孵化。他在1935年因为担心通胀失调,希望收回政府开支,结果激起新得势的军方怒火,不久以军中少壮军官为首的皇道派发起未遂政变,他被刺杀。虽然政变终于失败,但确实使军方获得了更多权力,日本不再尝试削减国家开支。战时统制经济时代开始了,这个时代GNP增速持续走高,但是通胀也在不断增长。[23]

大型财阀垄断体在昭和恐慌前后保留了力量,在新殖民地也涌现了不少新财阀。贫富分化一路飙升,很快人们就将皇军看成没有被腐蚀的矫正力量,可以对抗大金融家的腐朽。日本的政治氛围由此更加右偏。军中的皇道派虽然在1936年后就清除了,但他们已经为日本的发展给出了公开的法西斯主义愿景:民主要彻底摧毁,腐朽官僚和贪婪财阀资本家要清洗,国家由天皇直接统领。他们的政见基础是神话式的,是回到前资本主义日本的有机等级制度去,因此他们强硬反共,倡议要先发入侵苏联。[24]为了对抗皇道派,统制派这个松散联盟组建起来了。统制派呼吁对苏政策要谨慎,与财阀增加协作,但这一派当中占主流的政见本质还是法西斯主义。1936年皇道派被清洗以后,军方行政机构就转移到统制派手上。

在如今这个无人可以撼动的统制派内部,大多知识分子领袖强烈支持以德国为范的中央经济和军事计划的总体战理论,并且所有派系都主张帝国在中国内部和其他地方进行持续扩张。[25]这些理论家长期与一帮以岸信介为首的改革派官僚为盟,此人是满洲国的经济管理人,追随法西斯理论家北一辉。日本的地区帝国主义经济蓝图(“大东亚共荣圈”)就是诞生于这样一个改革派官僚和总体战军方之间的联盟。日本在共荣圈内对工业发展和管理进行了不同实验,从满洲的国家高度管控经济(这是军方青睐的),到本土以及部分周边殖民地对财阀更友好的投资体制(这是改革派青睐的)不等,但指引所有这些实验的是同一个坚定信念:总体主义国家推动的殖民扩张。[26]

日本国家进行的每一个发展规划,总体上都对地区产生了持久影响。我们在《高粱与钢铁》那里,探讨了满洲的大型军事统制经济企业如何塑造中国发展模式早期的工业结构。但是战后在建设资本主义东亚过程发挥中心作用的,是以岸信介为首、知晓统制派总体战理论的改革派官僚。日本经济在战后美占时期短暂下滑,后来美国政策出现决定性转向,支持该地区的经济强劲发展,使其成为抵抗共产主义的屏障,日本经济因此随着朝鲜战争爆发开始复苏。为了保证这个经济增长,美国恢复了许多前帝国领导人的权力,其中包括已经成为臭名昭著的战犯的岸信介。[27]岸信介出狱以后,在美国支持之下成功建立了自由民主党。他在1957年当选日本首相,随后在艾森豪威尔总统同意之下,CIA的秘密活动资金也交付他的行政班子。[28]身为战后首位访问东南亚国家的日本领导人,岸信介开始推广地区发展计划,而这个计划就直接出自他此前的共荣圈愿景。有了美国的支撑,他和他的技术官僚现在可以在新反共军事集团的庇护之下追求旧经济政策,再打一场总体战了。[29]

资本东进

美国自身对环太平洋地区长期就有殖民利益,从1890年代末开始的吞并夏威夷群岛和抢占菲律宾就是明证。这一利益背后的推动因素,与日本自身殖民规划背后的经济压力有部分类同。此时的经济在镀金时代[30]重型垄断体的压力之下出现停滞,开始寻求廉价的自然资源产地和新市场。半个世纪后日本战败,中国也处于社会主义阵营之内,尽管美国在该地区其余地方保持了自身的力量,但此时它的利益发生了根本转向。一部分原因是冷战带来的新条件,国家支撑的经济发展项目在冷战中被视作遏制社会主义阵营的大战略不可或缺的一环。但是,另一个原因还在于生产的技术构成出现变化。战争使得美国的重工业从萧条时期的停滞中复苏,同时也导致研究与开发的大规模增长,创造了传导机制,方便引入新发明到民用经济中去。另外,此前几十年的投机与危机已经累积起来了一个新技术的清单,正需要战后所创造的经济稳定来开始应用。这些技术进展涵盖了航空、化工、肥料、发电、汽车等等。[31]同时,战时物流网也开始系统转移为民用,其建造起来的贸易网很快就会成为环太平洋经济的基础。[32]

随着在供应链上移的美国企业增多,战时繁荣所刺激的制造品工业也在寻求新市场来出口资本品,而不是曾经主导美国与菲律宾等帝国领土之间贸易的消费品。不过,虽然消费品出口只需要开放外国市场,但是资本品出口(尤其是重工业)还需要进口经济体具备大规模、结构性的发展动力。因此,美国在推动独裁者来监管亚太地区资本主义发展中国家的方面找到了政治和经济利益所在,个中缘由与美国在欧洲培植马歇尔计划和福利国家大同小异。重建工作带来了迅速的经济发展,为美国在战后经济中出现过度生产的金属、机器、汽车和航空业创造了巨大市场。数个世纪的暴力殖民早已为真正全球性的资本主义制度创造了支架,现在管理帝国影响力的辛劳活儿,大部分可以通过市场影响力加军事政策的组合拳来进行了。

在东亚和东南亚,新的生产国际秩序有清晰的等级制度:虽然由美国把控,但本质上还是沿用大日本帝国构建的同一套贸易关系和工业枢纽,只不过去除掉已经转投社会主义阵营的地域。具体做法比如分配发展基金的时候带有地域性的选择优先,在国与国之间创造区分性的比较优势,最终鼓励各国按照经济等级秩序中排位较高的国家贸易需求进行本地专门化。日本本身由于工业结构更发达,并且在政治建制中反共倾向强烈,故而成为重新发展的第一优先地,也成为新地区等级秩序的领头人,负责为地区其他发展中国家提供未来的融资与政治模范。

同时,战争的结果使日本得以重新编制自身的工业基础。从这个方面来看,日本丧失殖民地和废除军队到后来竟成了意外收获:没有像法国、英国和美国那样陷入高价维持的后殖民军事干预,同时又能够获益于在这些战争中涌现的新的技术和贸易关系。海上技术发展对这个岛国来说是一大幸事,因为这使日本得以在太平洋沿岸建立新的工业复合体。丧失殖民地——尤其是满洲——也意味着日本资助的大量固定资本不是丢失了就是被销毁了,也因此这些沉没成本被一笔勾销。长期来看,这意味着日本企业不用再肩负这些逐渐过时的工厂高昂的维护成本,也没有人预期这些工业未来能有利润。这就产生了悖论一般的效应,使得日本经济更适应技术变革和新资本建设,而美国等国家却逐渐被世纪之初建造的巨量过时固定资本所拖累。

工业发展的“总体战”模式同样遗留下大量的工人和军人,他们大多识字,许多还接受过一些技术性训练。1948年日本人口7200万,就业人口3480万,闲置军人有760万,曾经就业于军工生产的闲置工人400万,归国人口150万——一共1310万过剩工人,占总人口18%左右。与此同时的还有农业生产率开始提高的农业改革时期,未来几十年将有更多乡村风物因此转嫁到城市工业。但是,绝对就业没有出现直接飙升,非正式岗位的增加和生活资料普遍依赖小规模社区网络反而成了趋势。1950年,自雇农和自雇家族工人占日本劳动力大军60.6%左右,其余的才是正式带薪工人。[33]因此,日本存在着大量的潜在过剩人口可以用作廉价劳动的来源。在未来几十年里,他们为日本工业迅速增长提供了基础。1951-1973年间,“日本GDP持续快速增长,平均增速9.2%,最后总量增至原来的7倍。”[34]正是这个过程使人们开始讨论“日本奇迹”,但是通常鲜有人注意到如此“奇迹”增长背后的结构性特点。

现实里,日本经济的高速增长不仅因为走好的国内环境,还有美国为首的货币与军事体制的持续刺激。随着战后中东油田开采,以及之前被战争纠缠的贸易路线开通,能源和其他初级产品的价格也大幅下跌。与此同时,冷战促使美国大幅减少索要的赔款,转而提供复苏基金。但是关键的转折点是朝鲜战争。因为日本是距离前线最近的工业品来源,美国在1950-1953年开始特别采购计划,以担保价为日本工业提供源源不断的需求。1952-1953年,特别采购品占日本总出口60-70%左右,使得日本主要工业规模在几年间就翻了一番。这个经验证明日本既能成为地区的经济领袖,也能在全球遏制社会主义阵营的过程中成为政治可靠的伙伴。美国对日本的军事占领在《旧金山和约》后正式结束,两国的军事关系也通过《美日安保条约》正式化,这两个条约都是中国干预朝鲜战争,导致联合国军撤出半岛后的1951年签署的。[35]

朝鲜战争后,1955-1970年间世界贸易量年增量平均达到7.6%,而20世纪初的经济集团逐渐让位。这为日本提供了出口市场,利润则用来支付关键的进口,包括原材料和美国生产的最新资本品。同时,布雷顿森林货币体系已经将日元汇率与美元挂钩,这使得1950年代日本国内工业增长获得提振,而到了1960年代,在资本品进口已经开始增进日本制造业的生产力之后,日本制造业在世界市场上有了相当的竞争力。[36]结果是,这个时期的日本工业利润率出现飙升,[37]制造业的利润率尤其在1960年代末达到突出的顶峰。[38]

日本的国内市场随着国际上对日本商品的需求而增长,这导致日本工人的消费繁荣(比如广泛买入汽车和家用品),尤其是核心工业的高薪酬工人,他们享受着1940年代末激进劳工运动促成的终身就业担保。与此同时,全球市场逐渐充斥着日本的制造品,首先是纺织品和基本工业品,然后是机器和电器。1957-1973年间,日本占世界市场制造业商品的总出口量比例从5.5%增加至11.5%,1956-1973年国内固定资本(这里指厂房和设备)私人投资每年平均增长22%,资金来源除了工业利润存量还有迅速增加的个人储蓄比例——输送这些储蓄的银行给出的实际储蓄利率为零甚至为负。持续针对工业基础设施的公共支出加上金融业向工业企业过度借贷,为固定资本令人瞩目的扩张创造了条件。这个时期日本的投资与GNP之比将达到纪录顶峰。1950年国内固定资本构成总值,特别是非住宅固定资本投资,都占GNP的12%上下。到1970-1975年比例触顶的时候,固定资本构成总值占GNP之比仅在35%以下,非住宅部分仅在25%以下。两者的脱节表明房地产泡沫开始了,这次泡沫将推动未来亚洲第一个“奇迹”经济进入灾难性崩溃。[39]

停滞

战后繁荣过后,核心经济体笼罩着增速停滞的阴影。理论家给这段长时期起了许多名称,比如日本马克思主义者伊藤诚等人就将之定性新一轮“大萧条”。[40]其他人则认为,这次“长期萧条”与1873年的第一次“大萧条”有相似之处,两次的特征都是增速疲软,不是投机引起的崩溃。[41]许多人就只是使用描述性词语,将这个时期形容为“持续停滞”[42]或者“长期下行”[43]。不论用什么名字,早在1960年代,许多核心经济体的GDP和利润率就开始下滑,[44]而美国制造业的利润率则在1960年代中达到战后顶峰。[45]在日本,全国利润率和制造业利润率则在1960年代中[46]到1970年[47]之间某个时候达到了顶峰。

不过,这次经济放缓没有立即打击所有经济体,也没有产生等同的影响。战后繁荣本身就不是等同的:高GDP的国家早早就负担起既昂贵又日益过时的固定资本存量,就算这些存量的盈利能力还不至于通过大规模裁员和关闭工厂进行破产清算,新的国内投资动力也已经受到挫伤。结果,这次长期繁荣事实上大半由后发国家维系,包括欧洲重建措施和日本战后增长。这些增长提速触碰了早期的上限以后,最大核心经济体早已开始的停滞就再也无法被国际贸易的增长抵消了。这个节点过后,战前的核心经济体和战后的后发经济体(现在也成了实质的核心国家)不仅面临增速停滞和利润率下滑,还发现自己要竞争的全球资本积累份额日渐萎缩。这就引发了失业率上升、公共财政危机和异常的滞涨现象,而石油危机和丝毫不减的军费开支使事态雪上加霜。

在全球层面来看,国际和工业竞争出现了迅速来回转折的衰退周期形式。增速放缓以后,各个国民经济能获得的总价值份额出现萎缩,这些周期因此增添了美国与其他竞争国之间零和“贸易战”或者“货币战”的性质。因此,周期里每个阶段的触发点是国际货币与关税系统中发生的关键性的地缘政治变化。同时,竞争的总体性质受到开辟新工业枢纽满足劳动密集型生产的制约。这每一个新枢纽为利润能力低迷的问题提供短期空间修复的同时,也在长期内创造了新的潜在竞争对手。有两个年份尤其重要:1971年美国开始退出金本位和利率挂钩的布雷顿森林体系,以及1985年签署广场协议,导致日元和德国马克增值,美元贬值。但是,重要的是记住,政策决定不会也不能在根本上创造和缓和资本主义内部的危机,只能将危机推向不同的方向,或者在最佳的情况下以某种方式延后危机(因此使得危机真的发生的时候会更加凶猛)。地缘政治是物质共同体的侍从,不是主人。所以,这样的政策决定绝对不是为了创造总危机,但是却确实标示出各国在经历危机最恶劣的效应之时所采取的种种重要转向。

布雷顿森林体系结束以后,汇率波动性加大,起初削弱了美国制造业的竞争力,促成了整个1970年代出口导向型增长在世界上其他地方增长。美国的贸易平衡由此出现转向,通胀和失业同时快速增长,1982-83年失业率还涨破了9%。同时,日本以巨量政府开支和出口扩张来应对危机的起初阶段。1970年代末至1980年代初的美国预算赤字,大部分故而由日本的顺差抵消,而美国公共和私人债务增长也为日本商品提供了市场。结果形成了“有趣的现象……日本金融界向美国政府提供的巨额贷款——为了缓解预算赤字压力,美国政府急需这一大笔贷款,是出于保证日本出口不断增长的目的”。[48]1980-1985年间,美国制造业出现崩溃,年增速仅为1%。同期进口年增速达到15%,其中从日本进口量占比从1980年的12.5%增至1986年的22.2%。[49]不过尽管日本出口受到这样的刺激,制造业利润率却没有复苏到战前的顶峰,反而先在1980年代初到年代中触及次顶峰,随后在签署广场协议之后再次快速下滑。[50]同时,一般利润率从来就没有复苏过,反而保持停滞到1990年以后出现新一次坠崖式下落。[51]

对美国来说,制造业的财富在1985年广场协议日元和德国马克增值、美元贬值以后出现短暂复苏,制造业在全球市场的竞争力暂时增强了,但是新系统又在别处引起了破坏。在总停滞的背景下,全球制造业贸易越来越成为零和博弈,一国所得就是他国所失。[52]日本的GDP年增速1960-1969年平均达到10.2%,70年代就减半为5.2%,80年代为4.6%。德国失业率在1960年代平均增长0.8%,70年代2.05%,80年代5.8%,90年代突破8%,这符合欧洲的广泛趋势。[53]日本的失业率数字较低是因为统计隐瞒、第三产业迅速增长,还有国家与大企业花费大量财力保留本应解雇的工人。[54]相反,美国的失业率从1982/83年的9%以上减半至80年代末的5%,90年代末降至4%。[55]

广场协议虽然绝对不是日本危机的原因,却表明过度生产的作用力早在1970年代初就导致利润率崩溃,日本也从来没能逃脱这个作用力。为应对积累的极限,国家引领新的投资流入,往早已过度投资的生产制度注入更多资金。现有的市场早已饱和,出口驱动型的增长就成了制造业内部短暂恢复盈利能力的唯一方法。然而在制造业以外,过剩资本唯一的出路就是扩散复杂隐晦的金融技术(財テク)和凯恩斯式的基建计划,从而增加投机行为。同时为了防止利润进一步下滑,工资就被压制了。1985年广场协议使美元贬值以后,日元价值飙升使日本的出口导向型生产严重受制。美国在经历自己短暂的工业复苏,日本企业却被迫无奈,将越来越多的闲置资本引导到金融技术的投机上,同时将货币大肆投入全球房地产市场,在海外扩张生产设施,以图利用亚洲其他地方更低的汇率(有许多与美元挂钩)。这在日本国内引起股市的空前繁荣,国外投机资本涌入日元,资产价格出现巨型泡沫。结果,“奇迹”经济在1990年代初陷入危机,彻底粉碎了许多经济学家的希望[56]。日本没能成为设法逃脱资本主义生产基本规律的崛起中的霸权势力。[57]

雁行

虽然日本全球经济力量的增长得益于美国,并且以国际货币系统为纲,但是这种扩张的地区性质最终采纳的还是帝国规划布下的原有模式。如上文所说,被美国开脱的战犯岸信介在1957年成为首相,他在该地区环游考察的时候以共荣圈为范,提议建立亚洲开发基金(当时遭拒绝),这个想法为以后成立亚洲开发银行建立了基础。[58]同时,台湾和韩国已经利用起冷战带来的资金,加上日本人遗留下来的工业金融基础设施,助推起步了自己的本国工业。他们都采纳了日本发展形式的变体:韩国的财阀将国家融资与家族运作的工业巨头融合起来,颇有第一代大型日本财阀的遗风,而台湾则利用进口替代战略促成土地改革、保护国内工业同时进口机器,这些手段使人回想到日本战后和明治时期的发展战略。

“日本奇迹”的讨论由此迅速延伸到东亚四小虎:韩国、台湾、香港和新加坡。现在这些国家被赋与“雁行”的前景,日本就是行列中的头雁,将技术和资金转移到链条的下方,借以实现比较优势倾注而下的双赢模式。换句话说,一个行业的劳动成本升得太高的时候,这个行业就要打包转移到欠发达的邻国,而这要通过最先进的行业设施和国家资助的基础设施来加以完备。[59]发展也因此与产品周期联系了起来,并可以理解为对两国都有好处的一种生产的渐进演化。这个过程开始于资本品从美国进口到日本。到1970年代,日本已经发起类似的资本出口到四小虎。到1990年代,相似的现象似乎正在东南亚,甚至在中国大陆发生了。

雁行模式没有预期经济危机会在这个过程中发挥主要作用,只认为少数短暂衰退会伴随产品周期的重大变动而出现。这个模式也没有试图全盘考虑美国的影响,包括这种影响所依赖的直接融资(也就是军费开支)、对贸易施加的相对间接的影响(广场协议),以及其中的政治因素(扶持反共的独裁政权)。这个模式之中的技术转移概念同样有这样的倾向,既忽视被改变的地区内在的等级制度,也忽视首先使这种转移得以进行的局部网络。这些都不是巧合。实际上,雁行理论一开始由日本经济学家赤松要构建于1930年代,在那个保护主义加上日本帝国扩张日益盛行的时代,赤松要希望以此将世界贸易理论化。[60]这个概念虽然在当时没有普遍使用,但显然契合了共荣圈的宣传,赤松要本人也在帝国军政监部调查部(负责统计和一般情报)内担任一系列高级职位。战后他因战争罪受审,宣告无罪,之后还在1962年亚洲经济研究所(由日本经济产业省设立)的官方期刊那里正式发表自己的理论。[61]这个概念在日本经济界获得广泛的知名度,当时的学界充斥着产品周期和对外直接投资等新理论。[62]随着全球贸易在长期危机中成长起来,这个理论很快就被西方的主流经济界采用,为美国所支撑的全球金融机构——比如世界银行和国际货币基金组织——采纳的发展框架提供了意识形态上的正名。

这个模式中呈现的基本形态是不言自明的。日本在1950年代末在台湾开始早期的小轮直接投资,以电子业和机器制造业为主,这些行业早在朝鲜战争采购计划的时候就繁荣起来,只是在战争刚一结束的时候就失去了主要市场。[63]第二轮体量更大的“化零为整(scrap-and-build)工业重建”从1960年代中一直持续到1973年石油危机。这一轮的开端以日韩签署关系正常化条约为标志,两国正式的经济往来由此开始,同时为韩国提供了一系列日本资助的现金补助和贷款(总数约8亿美元[64]),促成了基础设施建设和浦项钢铁公司的建立(POSCO现在成为世界最大的钢铁生产商之一)。[65]轻型的劳动密集型工业从日本转移到了韩国、台湾、香港和其他地方,而日本国内经济就转向重型化学工业这个新基础(还是有赖于美国和欧洲的技术转移)。石油危机和制造业盈利能力总体下滑后是第三阶段的重建,这时候重工业外移到韩国和台湾组成的新核心,日本国内生产就转向新的电子、交通和精准机器工业,以出口美国为目标进行生产。[66]

第三阶段引发了多个结果。不仅日本的出口导向型生产在当时出现对美贸易顺差,源自日本的直接投资在规模与范围上也出现史无前例的爆炸性增长。面对本土积累的巨大限制,日本增加了资本出口率,以期在全球积累池不断萎缩的情况下保住更多份额。1970-1982年间,日本的对外直接投资年增速达到28.1%,到1984年,日本年直接投资额占全球总量的比例为17.8%,比美国的比例还要高。1951-1986年间,日本海外投资累计总值大约为1060亿美元,其中的最大头流入了北美市场(主要是债券、证券、房地产和高新技术生产),其次是亚洲和拉丁美洲。[67]签署广场协议只不过加剧了这一趋势。1986-1989年间,日本FDI(对外直接投资)年增速超过50%,每年流出额在480亿美元左右。[68]日本的“政府开发援助”(比如对韩国的现金补助)也在同一时期增长起来,从1973年的10亿美元增至1987年的74.5亿美元,大约70%去往亚洲的其他国家,其中不少采取贷款的形式发放,有许多原本还是战争赔款。[69]

但是,这些贸易转移不是在真空之中发生的。这些转移在日本内部是为了回应生产过度、人口分布极限和随后的利润率下降。每一个重构的周期都紧跟制造业净利润率的下滑(1960-1965年,1970-1975年,1980年代末开始)[70],每一个波谷都紧跟着核心工业生产过度,紧跟着人口分布触及重要极限。比如说纺织业,建立的基础是女性劳动力大军的快速扩张。但是到了1960年代中,这个劳动过剩就接近极限了,再加上通胀压力,女性薪资于是开始增加。[71]到1960年代末,既廉价又就业不充分的农村劳动力已经快速缩水,到1970-1973年间,制造业名义工资增长了63%左右。“日本资本主义发展这一个多世纪的整个历史中,资本积累相对于有限的劳动力供应首次出现了超量。”[72]由于移民率极其之低,从这时候开始,日本将开始体会到快速消失的人口红利,[73]最终引发今天严重的人口危机。

皮影戏

通过几十年推广发展政策和大众经济学的努力,“雁行”理念在今天变成了常识。人们轻易就遗忘了,这种理念源自20世纪最为残酷的殖民制度之一,至于依照比较优势来进行的技术转移,人们认为这不过是发动贫困国家发展计划所必需的火花。但是,行雁要隔一段距离再看才是最好的。远观最理想的瞭望点,应该和这个现象本身不在一个世界里,应该在威斯敏斯特的《经济学人》舒适办公室里,或者在纽约建在洛克菲勒家族捐赠的土地上的联合国大楼那个回声不断的大厅里。在这个距离看来,东亚发展过程特异的V型无比清晰,观察员唯一值得做的事情从来就只是精致的投机博弈。投资者就像斗鸡那样押注货币和房地产市场,看看这些国家可以依赖哪一样,成为行雁里新一个崛起国。但是靠近点看,行雁就会变得单薄、透明。其实他们的外表根本不是活物,而是皮影戏用到的纸人皮马。他们讲述的这个故事和任何优秀皮影戏一样,都是投射在纤薄的幕布上等待观众鼓掌的神话故事。

但是,躺在幕布后面的是纸大雁,是皮影艺人,是火把的火光。在纸上戳穿一个洞的话,呈现在观众面前的不过是只在剧中的世界那里才有意义的虚空。宣称东亚“奇迹”从来就不是奇迹、只是生逢其时,这么做似乎没有意义。但是,凝视这片虚空的背后,就会开始看到联结纸大雁的绳线:所有在资本转移过程中最受青睐的国家,都在此前的大日本帝国发挥了重要作用,并且在当代的美国军事复合体之中依然如此。这个行列之所以是V型,其实是因为军事力量强加在环太平洋之上的政治等级制度,它的形态和组成最终受冷战的动机界定。另外,联结皮影的绳线一路回到的是皮影艺人的手上。二战以后,美国“控制了全球一半的制造业产能、电力与货币储备,拥有全球三分之二的黄金储备,生产了全球三分之二的石油”,在二战末期几年的时间里,还“控制了48%的全球贸易”。[74]美国在地区的利益旨在保存这种经济和政治霸权,这一点国务院的凯南(George F. Kennan)就承认过。曾经主持过遏制社会主义扩散的战略的他,认为既然美国拥有“世界上大约50%的财富,却只有世界上6.3%的人口”,那么国家的国际政策就应当受“维持这种差异地位”的方针所指导。[75]我们很容易会在这里止步,对地缘政治的阴险图谋比个中指,似乎美国自己早就被揭露为身处一切幕后、咧嘴大笑的皮影艺人。这是纯粹“反帝国主义”政治的总和,满足于将所有一切针对美国势力的反对派看作是充分的“反资本主义”。但是,这样的分析只停留于皮影艺人的手,没有注视到皮影艺人的身体。

真相要丑陋得多。刺穿桑皮纸的幕布,即便虚空崭露了头角,戏依然在演。凝视这个虚空,故事的生命就会消减为人造物,故事里的神奇冒险就不过是文雅地掩盖起来的血与征服的史诗。但就算是这个用无人机袭击或者金融峰会来度量的美国势力的总和,本身也只是一种机制。帝国霸权的地缘政治手段,到最后不过相当于皮影艺人的手,和它指引的皮影相比也没有多像活物。注视黑暗的深处吧,皮影艺人梦魇一般的身体显形了,那不是咧嘴大笑的阴谋家,而是无头的身体。它尸体一样冰冷的皮肤被火炬的橘色光芒照亮,而驱使它坏死的四肢的,不过是资本这个恍如死灵术的逻辑。冷战的地缘政治到头来是由经济动机所构塑的。也就是说,日本等国追求的发展纲要,是瘦身版(但同样直接)的帝国影响力。这种瘦身版形式受世界上最大经济体为了扩张资本物质共同体而进行持续积累的需要所界定,其必要性则来自社会主义阵营对这个过程的明显的挑战。虽然一开始似乎出现了矛盾的情况,就是这些发展纲领最终给帝国霸权创造出一个可怖的竞争国小集团,其实这是误解了霸权的真正本性,把手当成了头。美国正如在它之前的大英帝国一样,即便自己所布下的基础反过来会动摇自身的宰制,它还是可以保留相当的经济和政治力量,最终比任何宣称它将要消亡的报告都长寿。可这是个无头的皮影艺人。世上每一个霸权都是缝合出来的综合体,它的行止服务于资本这个毁天灭地的更大霸权。

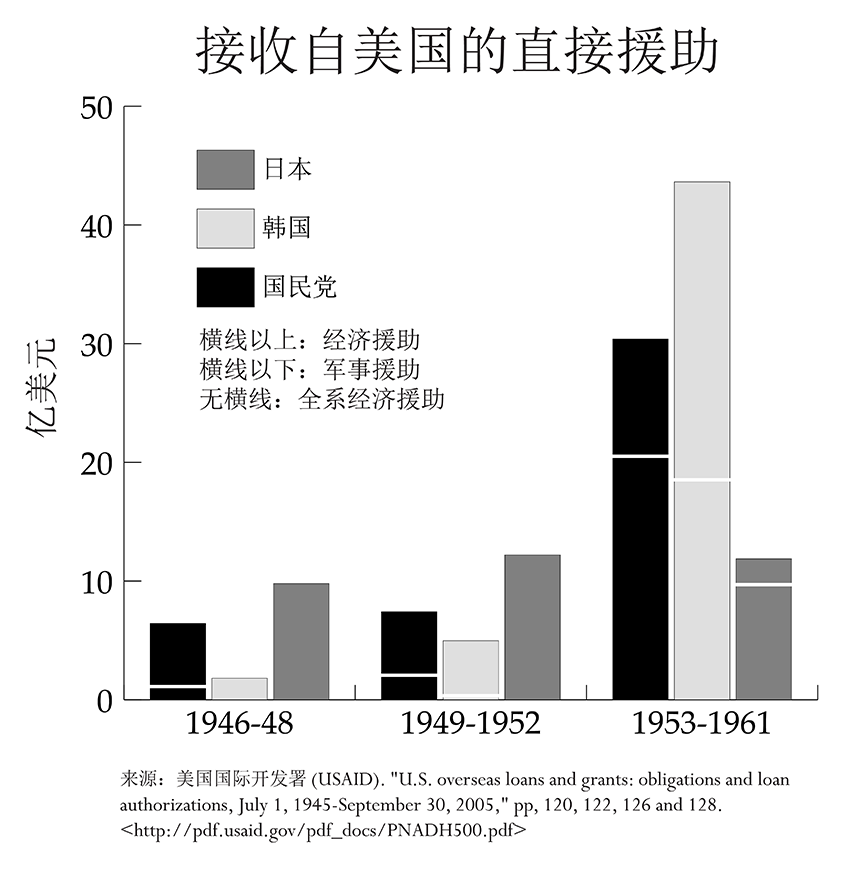

因此,未来的发展驱动是根据它们与美国政治力量的亲近度来定义的,而现在还有日本的融资助力。和日本工业被朝鲜战争采购计划抛射到全球生产的前端一样,台湾和香港的工业发展也被中国大陆的军事遏制所塑造。中共赢得内战以后,国民党政府逃到台湾,在美国的支持下建立了军事独裁政权。随着1950年代发生朝鲜战争和两次台海危机,台湾也成为冷战初年的活跃阵线。美国不仅在台湾海峡持续巡航,还将资金输入台湾来稳固蒋介石的独裁统治。这种资助在战后的年间已经十分巨大,但在朝鲜战争期间出现飙升,并且军事援助在其中的比重越来越高(见图1)。[76]

1图

纸大雁一只跟着一只。香港面积小得多,当时依然是英国殖民地,在1953-1961年间也从美国国际开发署(USAID)处接收了2700万美元。[77]1953-1961年间韩国类似的资金共计超过40亿美元。[78]随后的1963年,朴正熙的亲美独裁政权崛起,在韩国触发了自日本殖民以后就没出现过的工业建设潮。韩国模仿日本受采购计划推动的工业化,只不过现在的推动力来自越战的军事需求。到1967年时,有5万韩军部署在越南中部,[79]他们的薪资是本国常规薪资的22倍左右。[80]这不仅有利于将工资引流回韩国经济,还在一部分韩国财阀企业那里建立了战时采购合同的基础。有些合同是简单采购货品,但也有很多是用作支援战争的东南亚基建项目。比如说,现代公司就在泰国南部承建了一系列飞机跑道和整条北大年-那拉提瓦府公路,承建项目既接受美国资金,还接受美军工程旅的重要训练。这些使现代公司得以在越战结束之后快速扩张旗下项目的规模,其中包括在关岛和沙特的一系列修建合同。[81]

总的来说,韩国建筑公司的年离岸采购合同额在1966-1969年间,平均仅为2000万美元以上(以1966年美元值计),而在韩国财阀担保了美国支撑的中东合同的1979-1985年间,再次达到1700万美元左右的小高峰。[82]1964-1969年,军事援助加离岸采购占韩国资本构成总值的30-60%,远超地区内其他任何一个国家。[83]这种崛起没什么有机的因素,工业化规划的成功也不能单单归结为市场需求。如果我们将韩国的案例与同时期的菲律宾相比,这一点就很明显了。1950年代两国的发展水平大致相当,都被日本人征服过,被牵入“共荣圈”。但是他们在大日本帝国的框架里不是平等的。当时先被征服的朝鲜殖民地获得优先对待,而菲律宾的地位低下是因为种族伪科学。二战以后,菲律宾对美国来说优先级较低,这意味着菲律宾一直没有成功施行日本、韩国和台湾那样广泛的土地改革,新近上位的马科斯政权内部因此出现了不稳定。马科斯当然对美友好,但是美国从来没有将他当作和朴正熙、蒋介石和岸信介一样的可靠盟友。马科斯政权尽管也请求过与日韩类似的离岸采购合同,却因为害怕国内不满而拒绝派遣作战部队。美国约翰逊政府早已怀疑马科斯新政府关于美国利益的承诺,并且对菲律宾土地改革实施失败引发的内乱感到害怕,因此忽视了马科斯的工业合同诉求。[84]亚洲各国竞标所得合同的大头因而流向了韩国,较小的部分则奖励给了在越战前后派遣了1.1万军队的泰国。[85]

这样的投资大头,再加上韩国企业赢得的技术训练和实地经验,构成了韩国快速上升必不可少的一环。韩国的GDP增速峰值(1969年14.5%,1973年14.82%)甚至超过了日本战后繁荣期的高位。[86]韩国利润率的飙升同样超过日本,这展示出与战时发展之间鲜明的相关性:韩国利润率先在1960年代末首次触顶,随着离岸采购合同的趋势而下滑,随后又在1970年代随着企业的战时经验运用在国内而再次触顶。[87]韩国成为雁行行列的新一只飞雁,而这种地位不过是一场皮影戏。四小虎和之前的日本一样,不过是政治庇护和丰厚的采购合同牵线之下登台的皮影。因此,东亚形成与众不同的一个经济地区这个过程,从一开始就把内在的政治和经济等级制度构建在这个过程的结构之中了。但是,地区的最终形态不能单单理解为服务于美国的政治利益。相反,整个环太平洋地区的重新建构,只是资本物质共同体总体扩张的诸多剧院之中的一个。

物流

地区的下一波经济繁荣先从东亚四小虎开始,很快就扩散到泰国、马来西亚和印尼。这次繁荣所深深依赖的因素除了东南亚大陆的持续战事,还有陷入长期停滞的西方和日本企业试图重新获得盈利能力的绝望举措。随着日本的利润率下滑,如果要保证持续积累,就只能将资本出口到受美国利益青睐的少数新近工业化国家。海外的日本企业(以及它们无数的次级承销商)生产的商品,有许多面向的是欧美的终端市场。由于增长率与利润率都出现停滞,再加上工资增速缓慢或者停滞,欧美早已加大对信贷——私人和公共信贷——的依赖。尽管在资本主义发展阶段,生产率增加导致商品变得廉价是周期性趋势,不过这种信贷繁荣加上停滞的工资所造成的加速作用,早已经超过生产率增长带来的效应了。短暂的工业繁荣导致了快速通胀和劳动力轮番的极端不稳定,而只有愈发流动的跨国企业才能够在这种条件下寻找到可以超剥削的新劳动力储备池。按理说,这个时期的超剥削必然是暂时的,通常利用的是非市场的生计经济残余所生产的隐蔽劳动储备。隐蔽储备耗尽之时,不稳定就随之增加,信号之一通常是农村从属于资本主义,以及城市的基本工资增加。这种时期的不稳定频频以政变或者地方独裁政权的倒台告终,还会同步出现盈利能力下滑、工资持续增加、GDP增速由于一段时期的疯狂投机而短暂飙升、随后投机破灭等等现象,最后落得增速停滞和贫富不均的水平大大增加。不等这个结局降临,那些开始了上述过程的劳动密集性工业应该早就搬迁到其他地方去,在新的工业枢纽再一次启动这个周期了——这次的周期通常来得更大规模、更精益、更残酷。[88]

但是,这整个过程之所以成为可能,只是因为一系列新的技术进步,而其中大多数的来源可以追溯到美国的军工复合体。这些技术进步里面头一个就是电脑化,或者更一般的数字技术的崛起。虽然人们讨论这个的时候,一般会将之放在消费级电子产品市场增长,再加上美日国内软件巨头崛起的背景里面来理解,但是盈利能力增长的大部分因素,其实离不开工业进程本身内部对电脑化的应用。比如说,美元估值一度偏高,美联储主席沃克尔曾经施行纪录高位的利率,这在1980年代初经济衰退的时候尤甚,此时大批过时、冗余又高价的生产资料结束使用,美国制造业盈利能力因此出现了短暂复苏。到广场协议那时候,生产率已经显著增长(1979-1985年间平均年增速3.5%),背后的推手不仅是无生产力的设施不再使用,还有日益电脑化的新工厂厂内广泛削减劳动力。广场协议大大增加了美国生产在全球市场的竞争力,投资也在这之后再次慢慢流入了制造业,于是制造业的生产率和盈利能力经历了总体复苏(只是按历史水平看为时不长还很温和)。[89]非制造业部门在采用新的生产力增长技术这方面相对缓慢,但是到了1990年代中期,连这些工业的生产率年均增速也达到了2.4%左右,仅仅低于战后繁荣期经历的增速。[90]

不过,美国工业的短暂复苏本身所依赖的,是制造业在全球范围保持竞争力的能力。这种能力反过来依靠的,是美国军方在二战、朝鲜战争、越战的时候通过电脑化发展起来的航运业与物流业的技术进步。其中的关键点是集装箱化的趋势。标准化的航运集装箱发明以后获得广泛采用,这一点“被反复誉为贸易全球化的大背景下最重要的技术创新”。[91]有了电脑辅佐的新系统对生产进行JIT(just-in-time,准时化)管理,再加上大型港口与仓库之间的协调,集装箱得以减少了长途航运的成本,创造出以世界最大深水港构成的网络为中心的贸易新地理特征。环太平洋网络以此为背景,在亚洲和美国那里都获得了完全崭新的重要性。短途的沿海、内河与铁路贸易在上一个时代曾经为太平洋两岸推动了国内增长,现在就被多式联运(intermodal)网络(海洋–铁路–货车)替代了(不过没有完全取代)。海岸线附近的小型港口收入开始枯竭,美国和加拿大不少小港口城市正转变为海上锈带。

眼下前十个最繁忙的集装箱运输港,有九个都在环太平洋国家,其中六个在中国大陆。不过最早一批主要集装箱港的地点是在战后日本的太平洋沿岸工业复合体,随后又到了东亚四小虎的港口城市。1967年,日本集装箱码头公司(Nippon Container Terminals)在东京港增设设施,让东京港成为了第一批吞吐集装箱航运的港口的一员。到1970年代,神户港(在大阪都市复合体之中)将成为世界最繁忙的集装箱港,之后的80和90年代,又会被香港、新加坡和釜山港,千禧年之后还会被中国沿海一系列港口替代。而在北美,大型港口繁荣发展的同时,没有集装箱化的小型同业却在慢慢枯竭,最终不复存在。到1970年代初,长滩港和洛杉矶港就已经开始体量剧增,奥克兰港已经取代了旧金山港,哥伦比亚河通往西北太平洋的航运也被朗维尤(Longview)、塔科马(Tacoma)和西雅图的港口贸易压过。这一点的重要性怎么夸大都不为过:没有沿海这个海岸环型航运基础设施,中国连全球制造业枢纽的转型都没法开始。

这种物流复合体的地理特征有其必要性,并非偶然,美军在这个过程中所起的中心作用也不能否认。集装箱化(还有更宽泛的“物流革命”)开始的时候是军方采购的一个试验:原初的概念在二战创立,基础设施在朝鲜战争建立,早期的环太平洋供应链在越战发展起来。[92]日本和之后的韩国加入美国的离岸采购计划,意味着这些经济体的早期工业繁荣不仅得益于资本注入,并且是通过迎合全球贸易需求而建立的。日本企业充分利用这一点,在沿海工业复合体进行首批JIT生产试验的时候,把快速的订单型(made-to-order)生产和高效分装融合到一块。这些供应链通过长途集装箱运输与美国消费市场联系了起来,而长滩港等等早在1970年代就成为丰田的西方分装中心。

现代集团等等韩国财阀通过履行美军的建筑合同而快速增长,而韩进集团等等企业就向美国提供陆海空运服务。韩进因此最早获得部分多式集装箱联运的经验,随后又有了建造集装箱货船的经验,一跃成为世界最大的集装箱装载商之一,直至2017年破产。同时,新加坡和香港将利用自身的深水港和基础良好的跨文化商业网络,快速开展自己的工业化阶段。这两个城邦都相对快速地转移自己的生产设备到海外(分别是马来西亚和中国大陆),将自身发展成全球行政、物流和金融之都。香港在输送资本到中国大陆、出口商品到深圳和其他经济特区等方面,发挥了尤为关键的作用。

依附全球贸易上升的物流革命,本身有大部分是全球盈利能力长期下行的产物。环太平洋的发展既促成了生产被重新布局到无人踏足、能够超剥削的廉价劳动力储备区域,还加剧了资本周转率。这两个特点有助于抵消利润率下降的趋势。廉价劳动力使得在生产过程直接积累的价值增加,周转率(从投资资本到商品到已实现利润,或者用马克思的框架说是M-C-M’)加快使得企业生产出来的价值在市场更快实现,从而在一定的时间里净得更多价值。这些特点再加上生产本身内部的技术进步,使利润率全球范围的下降趋势出现放缓甚至局部逆转——起码暂时这样。局部来看,这些特点也促成一些国家——大多在环太平洋地区——的经济增速和国家利润率快速增长。但是,没有战后繁荣期之前这种大规模破坏,利润率的总体复苏就是昙花一现,环太平洋国家的局部增速突进也会以倾泻整个地区的危机告终,而1990年日本崩溃就是危机的开始。

2 – 边界>>

[1] 参见我们此前的《高粱与钢铁》(“Sorghum & Steel”),尤其是第二部分记录的上海罢工潮:https://chuangcn.org/journal/one/sorghum-and-steel/2-development/

[2] 元朝的跨地贸易曾经出现短暂但显著的复苏,此后则稍逊色。虽然明清年间屡次遏制商人、海盗和半独立政权的势力,但是南宋巩固起来的海上贸易网(上述三者构成了这些贸易路线)还是发挥了重要作用。

[3] 上述内容是这段复杂并有趣的历史简化版总结。关于海上空间与郑氏家族在空间发挥的作用,最佳的英语文献见杭行(Hang Xing), Conflict and Commerce in Maritime East Asia: The Zheng Family and the Shaping of the Modern World, c.1620-1720, Cambridge University Press 2016.

[4] 郑家在这类贸易中长期发挥垄断的中介作用,有人认为他们形成了一个别类的政治-商业核心,如果能保住台湾基业,与清朝建立和平关系,本来就可以成为当地资本主义过渡的基础。更多细节见杭行的Hang 2016.

[5] Rhoads Murphey, East Asia: A New History, Pearson Longman, 2007. p.151

[6] Robert Nield, The China Coast: Trade and the First Treaty Ports, Joint Publishing (HK) Co, 2010. pp.10-11

[7] 同上, p.15

[8] 裴宜理,《安源:發掘中國革命之傳統》,香港大學出版社,2014. p. 19

[9] 有大量文献争论明治维新的确切性质以及维新与全球资本主义之间的关系。这些争论涉及全球范围的马克思主义学者,但对战后日本马克思主义尤为关键,他们对封建主义与日本早期工业化的性质观点不一,成为不同思想学派的基本分野。关于日本马克思主义内部争论的总结,见伊藤诚(Makoto Itoh), The World Economic Crisis and Japanese Capitalism, Macmillan, 1990. pp.150-155

[10] 这个立场有一些战后日本马克思主义者持有,而研究该地区的西方学者之中首批传播这个立场的显赫者有赫伯特·诺曼(E.H. Norman),作品是《日本维新史》(1940).

[11] 关于此次下滑与最近全球贸易趋势的对比,见Kevin O’Rourke, “Government policies and the collapse in trade during the Great Depression,” Center for Economic and Policy Research, 27 November 2009. <http://voxeu.org/article/government-policies-and-collapse-trade-during-great-depression>

[12] 关于大日本帝国经济性质的更多讨论,见Ramon H. Myers and Mark R. Peattie, eds., The Japanese Colonial Empire, 1895-1945, Princeton University Press, 1984; 以及柯志明,《米糖相剋:日本殖民主義下臺灣的發展與從屬》,群學出版,2003.

[13] Mark Selden, “Nation, Region and the Global in East Asia: Conflict and Cooperation,” Asia Pacific Journal, Volume 8, Issue 41, Number 1, 11 October 2010. <http://apjjf.org/-Mark-Selden/3422/article.html>

[14] 该地区各类前资本主义和原始资本主义概念早已存在,其中大多的依据是中国南海内的贸易线路,和各个大陆王朝为中心的藩属关系。但是早期地区融合有许多重要地点(马尼拉、马六甲、河内)建立的时候,在日本的帝国规划和随后的冷战秩序那里,都处于资本主义东亚的内核之外。关于地区诸如此类的演化,见Mark Selden, “East Asian Regionalism and its Enemies in Three Epochs: Political Economy and Geopolitics, 16th to 21st Centuries,” The Asia-Pacific Journal, Volume 7, Issue 9, Number 4, 25 February, 2009. <http://apjjf.org/-Mark-Selden/3061/article.html>

[15] 镇目雅人(Masato Shizume), “The Japanese Economy during the Interwar Period: Instability in the Financial System and the Impact of the World Depression,” Bank of Japan Review, Institute for Monetary and Economic Studies, May 2009. <https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2009/data/rev09e02.pdf>

[16] 利润率是马克思主义经济学家用来衡量行业或国民经济盈利能力的最基本方法。利润率下降与经济危机的周期相关,上升则与生产性扩张的周期相关。利润率通常与“积累率”一同使用。积累率通常用固定资本年增速计算。度量利润率的最好方法,以及利润率的长期趋势是下降等说法是否合理等等,对这些问题有过深入的争论。大多数度量方法虽然在理念上使用价值进行计算,利用的相关性数据却出自主流经济统计。基本公式就是净利润(代替净剩余价值)除以净资本存量(代替固定不变资本、周转不变资本和工资)。

[17] 如果将利润定义为包括企业利润、非企业利润、净利息租金(实际上就是净国内生产值减工资成本),将资本存量定义为净私人非居民固定资本的存量,再用10年移动均值来平滑化,下降趋势就会很明显。见李民骐、Feng Xiao和朱安东的Figure 2, “Long Waves, Institutional Changes, and Historical Trends: A Study of the Long-Term Movement of the Profit Rate in the Capitalist World-Economy,” Journal of World-Systems Research, Volume XIII, Number 1, 2007, pp.33-54.

[18] 如果将资本存量的定义稍稍拓展(其他指标也用5年均值平滑化),那计算出的停滞趋势会更明显,比如Esteban Ezequiel Maito, “The historical transience of capital: the downward trend in the rate of profit since XIX century,” MPRA, 2014. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/55894/1/MPRA_paper_55894.pdf>

[19] Figure 2.2 in Arthur J. Alexander, “Japan’s Economy in the 20th Century,” Japan Economic Institute Report, No. 3, 21 January, 2000, <http://www.jei.org/AJAclass/JEcon20thC.pdf>

[20] 镇目雅人(Masato Shizume) 2009, Chart 1

[21] Alexander 2000, Figure 2.2

[22] 在Maito 2014, 和李民骐等 2007都能看到

[23] 镇目雅人(Masato Shizume)2009

[24] Richard Sims, Japanese Political History Since the Meiji Restoration 1868–2000, Palgrave Macmillan, 2001.

[25] 德国的影响既是理论上的也是实践上的。明治时期日本政府聘请了外国顾问(御雇外国人),以便传授高级技术知识,其中德国人占了大比重。同时德国的国家理论推动了日本早期现代政治理论的架构。见Germaine A. Hoston, “Tenkō: Marxism & the National Question in Prewar Japan ,” Polity, Volume 16, Number 1, Autumn 1983, pp.96-118.

[26] Janis Mimura, ‘Japan’s New Order and Greater East Asia Co-Prosperity Sphere: Planning for Empire,’ The Asia-Pacific Journal, Volume 9, Issue 49 Number 3, December 5, 2011. <http://apjjf.org/2011/9/49/Janis-Mimura/3657/article.html>

[27] 尽管共荣圈宣称日中满协作,但是岸信介本人强烈推崇大和种族论,认为中国人本质低劣,只适合性工作和手工活。1937年他担任伪满洲国管理人的时候曾签署法令,允许使用奴隶劳动,数百万中国奴隶最终被输送到殖民地的巨型工业区,直至战后。岸信介在返回东京后继续这个做法,将50万朝鲜奴隶派到日本本土劳作,最终多人丧生。

[28] Michael Schaller, “America’s Favorite War Criminal: Kishi Nobusuke and the Transformation of U.S.-Japan Relations,” Japan Policy Research Institute, Working Paper Number 11, July 1995. <http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp11.html>

[29] 要注意的是,岸信介在日本的影响力到今天依然显露。1955年以来自民党几乎一直掌权。不仅自民党仍在执政,2012年起党魁还是岸信介的外孙安倍晋三。

[30] 译注:镀金时代,指的是美国19世纪70年代到20世纪初经济赶超英国,最终奠定起世界第一经济体地位的阶段。这段时期美国重工业高速发展,金融业兴起,如铁路系统这样的交通基础设施建设完成。但是同时,这一时期的工业资本积累也造就了许多垄断企业,且腐败横行。最广泛的说法认为,“镀金时代”一词来源于马克吐温和查尔斯华纳合著的小说《镀金时代:一个今天的故事》(The Gilded Age: A Tale of Today)。两位作者用这个词反讽美国这段时期社会金玉其外败絮其中的状况。后来“镀金时代”一词被广泛接纳,用来反映这个时期经济繁荣的一层“镀金”之下各种社会问题滋生。

[31] Richard Walker and Michael Storper, The Capitalist Imperative: Territory, Technology and Industrial Growth, Wiley-Blackwell, 1991.

[32] Deborah Cowen, The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade, University of Minnesota Press, 2014.

[33] 伊藤诚(Makoto Itoh), The World Economic Crisis and Japanese Capitalism, Macmillan, 1990. p.145

[34] 同上,p.140

[35] 同上, pp.141-142

[36] 同上,p.142

[37] 李民骐等 2007, Figure 2 和Maito 2014, Figure 3.

[38] 罗伯特·布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》,经济科学出版社,2003. 表1-1.

[39] 数字来自Alexander 2000, Fig. 2.2. 这些数字属稍偏保守的估计,相比之下世界银行用GDP,不用国内投资和GNP,算得固定资本总值比例更接近40%一些。作为参考,1960年到现在美国该比例为20%左右,趋势接近停滞并稍有下滑。

[40] 伊藤诚(Makoto Itoh) 1990

[41] Michael Roberts, The Long Depression: Marxism and the Global Crisis of Capitalism, Haymarket Books, 2016.

[42] 布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》

[43] Robert Brenner, “What is Good for Goldman Sachs is Good for America: The Origins of the Current Crisis,” 2009. <http://escholarship.org/uc/item/0sg0782h#page-1>

[44] Maito 2014, Figures 2-5.

[45] 布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》,表1-1.

[46] Maito 2014, Figure 3

[47] 李民骐等 2007, Figure 2, 布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》,表1-1.

[48] 布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》,pp.47-50

[49] 同上,pp. 50-51

[50] 同上,表1-1

[51] 李民骐等 2007, Figure 2, Maito 2014, Figure 3 和Dave Zachariah, “Determinants of the average profit rate and the trajectory of capitalist economies,” Bulletin of Political Economy, Volume 3, Number 1, 2009, Figures 4 and 18.

[52] 同上,p.89

[53] 同上,表1-10

[54] 伊藤诚(Makoto Itoh) 1990, p.169

[55] 见美国劳工统计部的 “Labor Force Statistics from the Current Population Survey.”历史数据

[56] 这里有一个短名单:傅高义,《日本第一:对美国的启示》(1979), Herman Kahn的The Emerging Japanese Superstate (1970), 以及P. B. Stone的Japan Surges Ahead: The Story of an Economic Miracle (1969). 这些立场的总结见伊藤诚(Makoto Itoh)1990, pp.137-139.

[57] 伊藤诚(Makoto Itoh)1990, pp.168-179和布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》, 第3章

[58] Schaller 1995

[59] 这个理念由Bruce Cumings在西方首倡, “The Origins and Development of the Northeast Asian Political Economy: Industrial Sector, Product Cycles and Political Consequences,” International Organization, Number 38, Winter 1984.

[60] Mitchell Bernard and John Ravenhill, “Beyond Product Cycles and Flying Geese: Regionalization, Hierarchy and the Industrialization of East Asia,” World Politics, Number 47, January 1995. pp.171-209

[61] 赤松要(Kaname Akamatsu), “A historical pattern of economic growth in developing countries,” Journal of Developing Economies, Volume 1, Number 1, March–August 1962. pp.3-25.

[62] 关于这个概念在日本的进一步发展,见赤松要的学生小岛清和经济学家山泽逸平。这个概念以后将成为台湾的林逸夫所提倡的“新结构经济学”关键特点。他在1979年叛逃至中华人民共和国,2008-2012年间成为世界银行首席经济学家。

[63] Bernard and Ravenhill 1995, p.179

[64] 下文起一般皆以美元为准

[65] Miki Y Ishikida, Toward Peace: War Responsibility, Postwar Compensation, and Peace Movements and Education in Japan, iUniverse Inc.. 2005. p. 21

[66] Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett, “Contradictions of Capitalist Industrialization in East Asia: A Critique of ‘Flying Geese’ Theories of Development,” Economic Geography, Volume 74, Number 2, April 1998. p.92

[67] 伊藤诚(Makoto Itoh)1990, pp. 225-228

[68] Bernard and Ravenhill, p.181

[69] 伊藤诚(Makoto Itoh)1990, pp. 225-228

[70] 布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》,表1-1.

[71] Hart-Landsberg and Burkett 1998, p.92

[72] 伊藤诚(Makoto Itoh)1990, p.164

[73] 人口红利实质是衡量劳动年龄人口与被抚养人口之间的比例(抚养比),这个指标与经济体总体的发展转向相关。随着经济发展,死亡率下降的同时出生率却先维持高位,造成人口潮。人口潮一代成为劳动力大军,为企业提供大量的可用劳动池,大规模的后备军产生竞争还会拉低价格,相应产生个人储蓄和消费开支的繁荣,为资本提供进一步投资的条件,增加内需。

[74] Ben Kiernan, Viet Nam: A History from Earliest Times to the Present, Oxford University Press, 2017, p.397

[75] 引文同上, p.397。

[76] U.S. Agency for International Development (USAID). “U.S. overseas loans and grants: obligations and loan authorizations, July 1, 1945-September 30, 2005,” p.122 and p.126 <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH500.pdf>

[77] 同上, p.120. 比直接援助香港重要得多的,是已经逃离大陆、建立纺织业新生产中心的资本家所发挥的作用。

[78] 同上,p.128. 见上表以进行比较。

[79] Heonik Kwon, “Vietnam’s South Korean Ghosts,” The New York Times, 10 July 2017. <https://www.nytimes.com/2017/07/10/opinion/vietnam-war-south-korea.html>

[80] Jim Glassman and Young-Jin Choi, “The chaebol and the US military-industrial complex: Cold War geopolitical economy and South Korean industrialization,” Environment and Planning A, Volume 46, 2014. p.1166

[81] 同上,pp.1170-1172

[82] 同上,Figure 2

[83] 同上,Figure 5

[84] 同上,p.1176

[85] Kiernan 2017, p. 436

[86] 以经合组织计算为准。

[87] Maito 2014, Figure 4

[88] Kevin Gray, Labour and development in East Asia, Routledge 2014.

[89] 布伦纳,《繁荣与泡沫:全球视角中的美国经济》, pp.53-72

[90] 同上,p.74

[91] Deborah Cowen, The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade, University of Minnesota Press 2014. p.31

[92] Cowen 2014, p.41