香港左翼團體“黑窗”与CrimethInc第二次訪談的中文翻譯,探討“返送中”运动中的局限和突破点、反动因素和進步的希望。英文原文9月20日發表於CrimethInc,中文版11月23日發表於Medium。

在以下的時序及訪問中,一個在香港的無政府主義群體全面地檢視這場歷時數月的抗爭,回顧它的成就、指認它的局限,為人們互相幫忙、或公然挑釁的那些具啟發性的時刻喝采,並批評它未能跳出一種請求權威、或宣洩民憤的運動模式。本篇是自我們於六月訪問同一群體作之後的續篇。

香港這場抗爭在國際層面上已被兩極化。有些陰謀論者決意將任何對抗中國政府的抗爭,純粹看成是美國政府的詭計,彷彿抗爭者沒可能在國家操控以外,訂下任何自己的議程。其他人則繼續為運動吶喊助威,卻沒理會國族主義及自由主義的神話在內部的支配。

在香港發生的事件,展示出一個運動如何主動地否定它的政府、法律及警隊的合法性,但同時仍天真地對其他政府、法律及警隊保持信念。只要這信念仍以某種模式殘存,這輪迴必然會重複。不過,過去幾個月在香港的抗爭,有助我們去想像一個全球性的、對抗資本主義及國族主義的抗爭可會是怎樣,也幫助我們去指認那些令這抗爭仍未能發生的絆腳石。

時序簡列

在此可見更詳盡的時序表。如你已熟悉過去三個月發生的事,可跳過此段直接進入訪問。

2019年6月

在2019年春天,香港政府宣佈推行立法,容許引渡在港逃犯至不同國家,包括中國。

6月9日,一百萬人上街和平示威,反對逃犯條例。此後的一星期中,有人在連登網上論壇建議應採用更多經濟手段抗爭,例如:從儲蓄戶口中提取現金、總罷工,但這要到一段時間之後才較具規模地發生。

6月12日,立法會原訂要審議逃犯條例,抗爭者與警察在政府總部及中信大廈附近發生衝突,會議被中止。警方向抗爭者發射超過150粒催淚彈及橡膠指彈,多人受傷,5人被捕並被控暴動罪。

雖然政府於6月15日宣佈暫緩條例,同日一位抗爭者不幸墜樓身亡,他遺下的橫額上寫著「全面撤回送中(條例)、我們不是暴動、釋放學生傷者、林鄭下台」,自此這幾點構成了運動的主要訴求。翌日(6月16日),二百萬人上街遊行。

6月底至7.1

6月21日,抗爭者首次嘗試「游擊」行動,由政府總部起,轉至鄰近的警察總部、稅務大樓、入境大樓,堵塞出入口導致相關部門暫時性關閉。部份抗爭者於翌日(6月22日)回到稅務大樓,為行動所帶來的不便向使用者致歉。

抗爭者於眾籌於全球登報,呼籲G20各國領袖於6月26日峰會上就香港問題作出行動,卻沒得到確切的回應。月底兩名抗爭者先後自殺。7.1臨近,絕望的氣氛加劇,很多人感覺這場抗爭是「終極一戰」。

7月1日,抗爭者闖進立法會大樓。和平主義者私下對此有所顧慮,但最終選擇不責備參與行動的人。四位抗爭者在防暴警察到來前仍拒絕離開議事廳,幾十位抗爭者衝回大樓「迎救」他們。此後,「不割蓆」及「齊上齊落」就成為運動中決定性的集體價值。

7月初:衝突擴展

2014年雨傘運動期間,抗爭者開始製作連儂牆(一種即興的、未經批准的公眾告示板,是「良心市民」向政府「和平表達訴求」的一種十分顯眼的方式)。2019年6月起,這種模式由純粹的和平行動,變成具有散播資訊、協調策略的功能。6月30日,警察(編按:參與撐警集會的人士)撕毀了在政府總部的連儂牆。及後,抗爭者在每個社區的主要位置均設連儂牆作為回應,並自發輪流看守。

雖然7月1日當天無人被捕,很多人害怕被警察報復,有人流亡外國。抗爭者之間不斷提醒每個人要必須緊記被捕時該說甚麼、不該說甚麼。「我無嘢講」(意:我有權保持緘默)成為了網上的潮語,這句重複的口頭禪甚至變成連登討論區中推文的用語。

7月7日,首次在港島區以外(尖沙咀)遊行,口號及單張均以經常到訪該區的大陸遊客為目標。及後幾星期,抗爭擴展至不同地區。特別7月14日在沙田區,沿途的街坊都表示支持,從窗口拋出浮板給抗爭者當護盾,又一起指罵進入他們屋苑的警察。警察首次闖入商場行動,與抗爭者於新城市廣場內混戰濺血。沙田站的列車受警方下令停駛,自發組成的車隊則協助抗爭者逃出險地。

7月17日,連日的衝突後,數千名銀髮族上街遊行,支持年輕的抗爭者,並聲言自己並不像很多他們的同代人,不是保守的惡棍、不是冷漠而不理政治的 —— 被年輕人稱為的「廢老」。

7.21

當日遊行至中聯辦(中共在香港的官方聯絡機構),有人投擲黑漆塗污國徽。途中,遊行人士首次(譯按:在今次運動中)一起大喊「光復香港 時代革命」的口號。警察沒有事先警告下,發放催淚彈、橡膠子彈及海棉彈(註1)。

同一晚,白衣的黑社會(註2)在元朗站攻擊車上的抗爭者及平民。有人認為是親中立法會議員何君堯在背後策劃事件。襲擊是在警方的協助 ——在場而不作為的情況下發生。事件令大眾對警察的憤恨大增。

7月底至8月初:升級

7月27日,元朗襲擊一星期後,警方首次拒絕批發不反對通知書,數十萬人仍繼續上街遊行。自始,沒經批准的遊行便逐漸成為常態。當晚抗爭者之間對於「退場」時間出現誤會,結果在連登上引發連番的討論,期望改善前線與後排抗爭者之間的溝通。

7月28日共49人被捕,大部份被控暴動。從那天起至8月初,抗爭行動變得更機動、即興。抗爭者乘搭鐵路去不同站,對準各區警署行動。人們首次向各警署投擲汽油彈、磚頭,更運用巨型丫叉。越來越多街坊出來支援抗爭,指罵警察直至他們退回警署。而警察則不斷在民居、老人院附近發射催淚彈。

8月3日,抗爭者堵塞紅磡海底隧道。8月5日,一隊男警在天水圍拘捕一少女,抬走時致其裙子鬆脫走光。同期,於警署內發生的性暴力報導或傳言亦越來越多。

8月5日,數十萬人參與各區的「罷工」集會。抗爭者阻擋列車車門,令鐵路幾乎全部停駛(這在7月30日亦曾「預演」過,一個站在早上被堵塞關閉,其後港島線幾個重要的車站均被短暫地堵塞。)之後一整天,衝突圍繞多區的警署發生。當晚,親政府的幫派穿著藍色或白色上衣,以鐵通及刀襲擊抗爭者。

8月中:還眼

8月7日,因應警方以「藏有攻擊性武器」為由拘捕一位身懷10支鐳射筆的年輕人,人們聚集在香港太空館外上演一場民間「幻彩詠香江」。同日,一班抗爭者組織舉辦首場民間記者會,以抗衡警方的每日記招。

8月10日的周末,多區出現快閃式堵路。8月11日,抗爭者由深水埗轉至尖沙咀,警察以布袋彈射爆一位女急救員的右眼。「還眼」口號被瘋傳,由著名韓國影星金義聖發起的「Eye for HK」網上聲援行動,更於8月底傳遍全球。

同日,警方在葵芳鐵路站內發射催淚彈,並在太古站內近距離射擊抗爭者,將他們逼落一條非常擠擁的扶手電梯。裝扮成抗爭者的警察卧底,在無預警下拘捕抗爭者。這在抗爭者之間散播了不信任。

8月12日,數萬人於機場聚集抗議警暴,導致數百航班被取消。整個下午防暴警察要清場的傳言不斷,大部份人急於在6時前離開。翌日(8月13日),憤怒的抗爭者感到被欺騙,再次回到機場並阻截旅客登機。傍晚發現了兩個假冒的抗爭者,使氣氛越趨緊張。當中一位疑是大陸公安,另一位是環球時報記者,也被懷疑與國安部門關係密切。兩人均被綁起及被打。事件在大陸被廣泛報導,引起對運動的強烈反彈。而抗爭者之間亦對於行動及處理滲透者的手法存在爭議,部份於8月14日到機場道歉。但即使有分歧,抗爭者仍然堅持團結,誓言「核爆都唔割」。

8月底

8月18日,百多萬人冒雨上街和平地遊行。8月23日,「香港之路」行動在全港各區進行。有份協助堵塞機場,或在社交媒體上對運動表達同情的航空業職工、國泰工會領袖等,都在北京壓力下被解僱。被捕者被虐打、性侵犯的報導,甚至被強姦的傳聞不斷。一個關注性暴力的#ProtestToo集會於8月28日舉行。

8月24日,港鐵在觀塘區遊行前,關閉了附近數個車站。自始抗爭者稱港鐵為「黨鐵」,並集中向地鐵站進行塗鴉及破壞。在觀塘遊行中,除了五大訴求(徹底撤回條例、收回暴動定性、撤銷對反送中運動抗爭者的控罪、成立獨立調查委員會徹查警暴、落實真雙普選)外,有抗爭者鋸斷了區內的「智能燈柱」 —— 備有RFID感應裝備,及可提升至具人臉辨識功能。他們把燈柱拉倒,拆開裡面的零件,並查證各組件的產地。

雖然在8月31日前,警方高調拘捕多名社運份子及議員,數萬人仍繼續上街遊行。水炮車在8月25日首次試用後,這次全力開動並以藍色化學液體驅散群眾。抗爭者在警察總部周圍以火作路障,他們亦發現並包圍了一個警察卧底。

當晚,警察在太子站無差別地毆打、及用胡椒噴霧射向車箱內的抗爭者及乘客。7人嚴重受傷,仍有3人懷疑不知所踪,很多人相信他們已被警察打死。港鐵並沒回應眾多要求公開閉路電視片段的聲音。此後,對警察及港鐵的憤恨攀至新高,人們開始流傳各種逃票的方法。

9月初

高等法院自堵塞機場行動後,頒布禁制令禁止抗爭者在機場大樓的範圍聚集。9月1日,數萬人聚集在往機場的巴士站及主要幹道上。這行動有效地將往機場的交通癱瘓了整個下午。9月2日,大學及中學生開始罷課,很多學生在校門前受到警察及親政府人士攻擊。整個星期,不同區的學生及舊生都有組成聯校人鏈。

9月4日,特首終於宣佈即將啟動撤回逃犯條例的程序—— 程序將於10月立法會休會完後開展。但抗爭者多仍堅持要政府回應五大訴求。在撰寫本文期間,對鐵路站的破壞仍持續,同時要求調查8.31「被消失」的抗爭者下落,及公開閉路電視片段。

訪問

運動在哪個時候到頂了?它如何升級,蔓延,持續?

運動應是在8月5日的全城罷工到達所謂「頂點」(註3)。儘管從技術上來說不是正式的總罷工,實際上卻在當天癱瘓了城市的多個部份。從許多方面(如規模上)來說,這是一個重大事件,尤其這是首次非工會主導和發起的政治性(而非純經濟性)罷工。

即使多區警署被圍堵,當中一些受到持續攻擊、縱火,甚至摧毀,當天的行動其實無甚成果,政權絲毫不被動搖。沒人料到這聯區攜手向警察報復的行動如此壯觀,但亦正是此時運動到達了臨界點 ——人們開始想到已經做盡了可能迫使政府回應的事,當晚的快慰遂演變成震怒。

此後,追究警暴便成為運動的其中一個主軸。

許多人已經意識到香港警察不受約束的暴行,這種暴力隨著時間越發被姑息縱容。正是同一支警隊由1960年代後期的騷亂和幾十年的貪腐後,力爭上游獲得「亞洲第一」的讚譽 。無疑,對很多人而言幻想破滅令他們承受極大的創傷—— 香港,一個自由的大都會,生產者和消費者在此不受干擾地過活,享受熙來攘往的各式意見和商品。而警校的年輕畢業生承受的是另一種創傷 —— 不再擁有一份原可以平步青雲、即使學歷不高但相較於其他勞工還算低風險的工作。

我們絕不同情警察,他們純粹由不受約束的憤怒驅動。憤怒是他們及他們的施暴對象之間的共通點,而相異之處當然是警察受法律庇護和鼓勵去發洩。讓人不禁想,在前往示威現場之前,上級跟他們有過怎樣的變態洗腦對話?警察學堂的Whatsapp群裡有著怎樣令人作嘔的討論?他們還用上甚麼手段使自己繼續口沫橫飛、用盡氣力打爆示威者腦殼?儘管現在我們不確切知道被捕後在警署會發生甚麼事情,但已有廣泛的報告稱警方私下進行酷刑、性侵犯,甚至有傳聞指女示威者被輪姦。

我們不難察覺自8月5日以來戰術上的任何升級,都是對警察暴力或私人機構助紂為虐的反應 —— 例如港鐵,一家靠在地鐵站附近興建商場和私人樓宇儉財的企業;又或者針對新城市廣場容許防暴警察進入血濺這城中最早的消費勝地。於是抗爭不斷複製抗爭者與警察之間的血海深仇。

警察於上星期圍攻太子地鐵站。他們衝上地鐵肆意毆打任何像抗爭者的人,傷者被拘留在車站地上的血泊中,禁止接受治療。警察隨即封閉車站的使其頓成禁閉營直至翌日,網上傳言那晚三名失踪者已被毆打致死。隨著衝突的成本不斷上升,這樣的復仇螺旋似乎將持續下去。每個周末有如此多的人緊盯直播,繼而震驚於那些畫面—— 記者失明、旁觀者因質疑警察權威而被捕。儘管連登的某些帖文呼籲不要只顧仇警,應從更長遠的角度看待運動,但人們對警察的執念還是牢不可破。警察亦暗地鼓勵這種行為,因為他們也需要暴力升級的理由。

雖不願承認,但這抗爭的確因為警暴而壯大。我們應當正視這點上並反省之。

另一例子︰8月11日,一名急救員在前線被布袋彈擊中後失去了視力。這當然不是意外,警察的槍口早已瞄准人們的頭部。要求「警察還眼」的迷因和文宣在當晚迅速流傳,為8月12日堵塞機場行動提供了強大的情感動力。翌日(8月13日)晚上,抗議者逮捕了兩名懷疑是中國共產黨特工,並與機場特警隊發生小規模衝突。

若我們一直以警察越軌行為作民憤的燃料去推動抗爭、提請更高權力的法庭(美國也好,西方世界或聯合國也罷)制裁警隊,抗爭的動能將一直與警察的挑釁緊纏一起,意味著香港的社會運動還沒有超越「公民義憤」。

要是公民義憤耗盡會怎樣?抗爭者是否必須保持道德高地,以合理化他們回應暴政的不合法行徑? 人們如何能主動採取進攻?這不是武力上「先下手為強」的意思,而是尼采說的「成為主動」,丟掉我們的「奴隸道德」——對敵人的依賴和著迷。

警暴醜聞讓這城兩極化,以至某些社區裡多數街坊都走到地區警署外支持聚集的黑衣蒙面示威者。最為人稱道算是黃大仙和葵涌,數百個街坊穿著短褲和人字拖鞋下樓責罵警察,令一個警官緊張得用步槍指向手無寸鐵的阿叔阿姨。警暴亦是各種社區活動的核心,例如為了澄清主流媒體散佈的錯誤信息而舉辦的社區放映,讓人們看到未經修飾的錄像片段;而沙田新城市廣場的詢問處附近也變成了由抗爭者主理的「被詢問處」,隨時解答好奇路人的提問。同時,在每區(通常是公共屋邨周圍)出現的「連儂牆」成為分享溫度和資訊的聚集地,亦引來立場相異者的致命襲擊。便條紙牆的內容雖不驚天動地,亦有必要從深夜縱火者和持刀惡棍攻擊中捍衛。這些社區的主動性異常重要,它或許正在指引一條走出目前僵局的道路,甚至延伸到一個朦朧、共同的未來。

這就連繫到運動如何持續。來到香港的海外朋友都驚訝於運動的統一性和一致性,意識形態和背景各異的抗議者一同行動,而不爭論意識形態的細節。這一致性的堅守幾乎是一種篤信,每當討論區上出現有礙合作的爭辯,「不分化,不割蓆」就成反覆頌唱的真言。在每個人的眼中,這種團結和共識使群眾凝聚起來對抗政權一直苦心經營的分化戰術。這種精神可以由「核爆都唔割」(就算有人要引爆核彈也不與他割裂)來概括。和平主義者與投汽油彈的人之間鴻溝雖深,但這些角色亦非一成不變。當前線因大規模拘捕而元氣大傷,幾週前的「後排」正努力上前填補空隙。討論區和Telegram為和/勇雙方提供了交流電路,每次行動後交換反饋。這是個了不起的成就,人們已堅守這原則多時,並將繼續堅守下去。

但不得不提,這強制的一致掩蓋了運動中的系統性問題,禁止人們對其評議,有關這點容後闡析。群眾運動必須保持士氣,要注意抗爭內的情感氣氛,在動盪和絕望時互相鼓勵。但當這種正面、肯定的氣氛掩遮了由差異、分歧和爭議而生的厭惡;當因為害怕疏遠人們並減少抗爭者人數而噤聲地參與,則積極性與焦慮偏執變得難以區分。於是每個人的獨特性被消除,只約化為一具與其他身體並排站立的身體。

如此氣氛令批評運動變得非常困難,尤其是對值得質疑的現象如揮舞美國國旗或殖民地國旗。整個抗爭中,自由寬容原則前所未有地被放大,終成了雙面刃 ——「你有你的見解,我有我的見解,我們尊重彼此持有相反意見的權利,只要它不會製造內部矛盾。」 到目前為止,人們都做到這一點,但卻不能保證有利於香港未來的抗爭。這樣的文化假裝不把任何人邊緣化,實際上卻邊緣化所有人,排除所有人去探究可能令人痛苦、沮喪或不安的問題。實情是,若要深究、直面我們作為主體的構成條件,這是必須扛上的成本。為此,我們必須超越即時事件的創傷,進而面對更大範圍的創傷 ——我們日復日參與複製的「秩序」。

畢竟,正是這種「秩序」使某些人儼如透明。譬如,沒有多少人會想到移民家務工在過去幾個月的困境。通常每個周日這些婦女會聚集在包括中環、銅鑼灣、旺角和元朗在內幾個主要地區的公共廣場,但自運動開始這些地區都被衝突波及。由於接觸不到抗爭者做的實時地圖,她們不會預先知道催淚煙將侵襲哪些地方。所以她們只好在唯一的休息日(註4)被迫搬到別處。

如果抗爭者願意花點力氣承認這一點並向她們表達同情,這將是運動中雖不幸但可接受的後果。

儘管城中很多家庭都聘用外籍家務工,她們的處境卻長期被忽視。幾乎沒有人去肯定她們如何勇敢組織獨立工會,持續籌辦抗議活動以反對她們的政府、中介公司和本港勞工署的不平等安排。她們對本地社會抗爭的理解和積極支持亦鮮有被提及。與這一切同時發生的,是運動參與者竭盡全力向「自由世界」的一流公民徵求同情,花時間向抵港遊客解釋香港的困境。

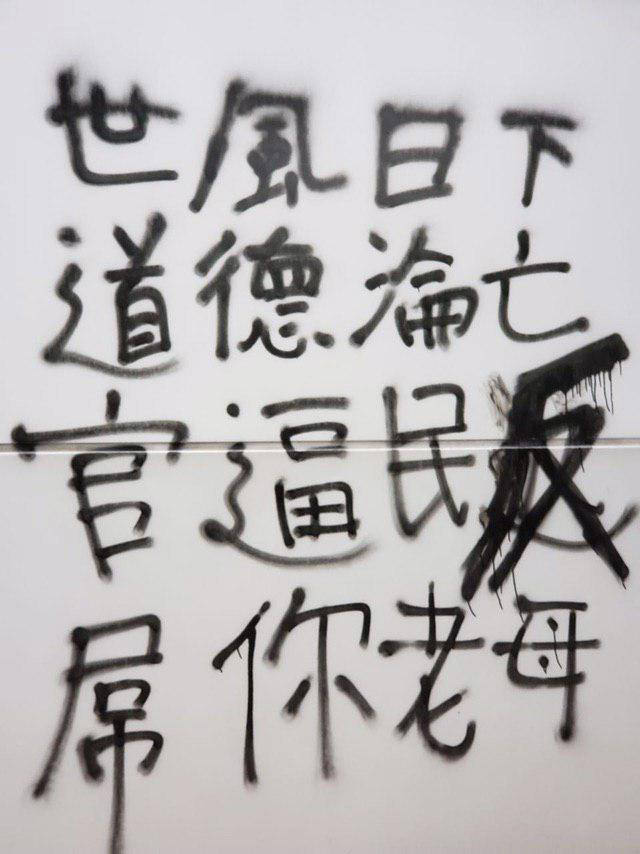

這種秩序不曾被質疑和探問,是目前抗爭的一個主要盲點。而它終於引發了離奇且難以饒恕的一章。近幾周一些連登帖文問為甚麼在示威者因「非法集結」而被捕和拷打時,外籍傭工可以在街上聚集和野餐。他們嘲諷的語氣並未掩蓋其內容排外的暗示。他們問︰這豈不雙重標準?這些悠閒地唱卡拉OK的阿妹阿姨不應該了解她們正身處怎樣的城市嗎?為何我們得不到集會的許可,而她們卻毋須申請就在大街上舉行聚會?

幾天前,有人在家務工假日聚集的地方(公共通道和行人天橋上)張貼「所有外籍傭工不許非法集結」的標貼。這些噁心的字句代表了抗爭者幾乎沒有嘗試與人口眾多的移民工做任何交流,她們的困境在這運動之前、之中和(很大機會)之後都沒有人花時間深思。那些標貼固然不代表整個運動,但同時亦沒有受公開譴責。

社會日常生活的「秩序」複製著有毒的性別歧視文化,也在這次運動中不斷探頭找尋滋生的溫床 —— 示威者發掘了一個女警的Instagram把她稱為「狗乸」(母狗);在與警察對峙時以「警察超時工作,老婆背夫偷漢」來挑釁對方;熱血男示威者說女示威者不應上前線,留言承諾「保護港女」「避免她們被警察拘捕、強姦」;當傳出警署或拘留所內發生性虐待和強姦的消息,LIHKG的婦女提出舉行「港女遊行」,男人就開始擔心一場沒有他們「保護」的遊行。結果是個可笑的誓盟︰男示威者說即使他不能參與該遊行,都會全副裝備跟在後頭當守護者。這就是「勇武」。

我們提到這些,並不是要令分化的氣氛擴散—— 這常常導致人們道貌岸然地抽離、自命道德地高談闊論,及令社會分層持續,而這些都無法改變我們所處的社會關係。相反,我們要承認自己所處的混亂狀態,而且事實是,這種混亂情況遠遠比被「殘酷的共產主義殺人機器壓迫人民」那麼簡單的說法要複雜得多。

若然我們持續將上述問題視為邊緣、或打擊士氣,而「征服中國巨獸」才是最緊迫的任務,那我們向著「光復香港」這所謂的目標,進展將非常有限。

當我們在6月份交流時,你提到一種初形成的社會動力,是由過去和平主義、民主和議會運動的失敗,所引發的一種無領袖的民族民粹主義。現在有否出現了新的領導者、新的敘事、新的內部控制結構?有否打開新的框架或視野,讓人們在主權國家以外,有新的目標去抗爭?

沒有,自從我們上次對話以來,事情並沒有戲劇性的變化。一般的理解是,參加運動的人必須以一致的、集體而有共識的聲音說話,而不是多種多樣的、或可能帶異議的聲音。

在Telegram和網上討論區上,偶爾會有人呼喊香港獨立。儘管我們無法忽視這種在許多抗爭者心裡都藏著的渴求,但他們常常會被喝止,因為擔心這立場會分散運動中最迫切的議程(五大訴求),並且對喊出這種主張所帶來的危險,有一種普遍的焦慮。建制派反覆說這場抗爭並不是真正地「圍繞」這五大訴求,實際上是外國勢力和分離主義者組織的「顏色革命」,而中國媒體一再重申這個說法。此外,事實是,對於許多因工作或其他個人原因需要持續跨境的人來說,香港獨立並不會是一個好的發展。很多人只是想看到《基本法》所寫的「一國兩制」能落實執行。

為了不熟悉這裡的政治和文化氛圍的外國朋友,我們必須強調,在我們看來,自由主義作為一種政治文化正在消亡的這種流言是沒根據的,至少在香港。我們甚至認為,這裡自由主義的邏輯(被理解為一種直觀的「常識」),可能比世界上任何地方都強大。這很大程度上與我們上一次訪問中闡述的背景有關,這個城市由很多從共產黨統治的中國而來的難民所建造。以下軼事闡明了這種情況不僅是香港特有,在大陸也有雷同。

數年前,我們的一位成員參與一個有關藝術與政治的討論會,其中的參與者是我們來自大陸朋克搖滾之都的一個好朋友。在那個城市,抵抗仕紳化以及反對生態主題公園的抗爭仍然持續。我們聊到深夜,一邊抽煙一邊飲酒,我們的朋友就開始說起為甚麼無政府主義在中國始終是一個難題。毛澤東在《紅寶書》及其他文章也清楚提到,共產黨是一種無政府主義的力量、一種不停變革的組成力量,為革命建立一個持續的緊急狀態。因此,在中國的日常生活都屬於無政府主義的。換句話說,西方所說的「用處」(用詞來自阿甘本的《身體之用》) — 即是佔領廣場、在街上開派對等行為 — 在中國其實毫無意思,因為基本上每一個人日常都會運用這些馬路、行人路去做不同的事。這些公共地方沒有一套守則,說明甚麼為之正確、甚麼為之不尋常的使用。

中國警察有權完全在其職權範圍以外運作,其行事方式是其他地方都無法企及的。例如,直到最近,我們在上述中國地區的朋友們, 都在營辦一個為附近村民舉辦文化活動的公共空間。這個空間向所有來訪者開放,它的門一直都沒有上鎖;流浪者會進來在這裡住幾天或幾週。 便衣警察在「下班」時會進來,向他們提供禮物,包括美國香煙、酒,及進城的便車,與住民保持友好關係的同時,明確表示警方非常了解參加者反對該地區的仕紳化。 「我們是朋友 ——你不會亂來、破壞我們的友誼,對嗎?」 與此同時,警察亦與其他村民打好關係,到村民家裡喝茶,送上豪華的禮物,同時溫柔地提醒他們:最好不要到山上的空間,若與那裡的住民混在一起,他們可能會變成不受歡迎的人。這當然是一個可怕的情況。在這種情況下,每個人都被迫生活在永久的例外狀態,陷入了複雜的正式和非正式監視網絡中。那朋友告訴我們,對於許多人來說,自由主義 ——法治,一套捍衛私有財產的規則,他們會認為是可以保護個人免受國家權力影響的適當界限 —— 似乎是最激進的東西。

當朋友問我們為甚麼「反資本主義」的話語和修辭對香港人來說如此古怪時,我們必須回答,這很大程度上取決於環境和情況。對於香港人來說,資本主義代表著進取心、主動性和自力更生,不像裙帶式的黨親腐敗、與香港大亨和政客的奉迎。但是,除了「資本主義」之外,我們還發現了法律的神聖,它仍然是社運尚未跨越的超然視野。是的,全世界都見證著黑衣人每天參與英雄式的壯舉 ——將地鐵站的外牆和機器打碎、破壞警署等行動—— 但他們仍有一種潛在的信念,認為這一切都是為了維護法治和恢復被人出賣的制度。

從這個角度看,所有這些非法行為都可理解為對當局的提醒,它的「天命」(受上天指派的使命)已被收回。儘管用這個古老的奇喻來形容時事似乎有些「神話性」,彷彿在說「中國千禧年的無意識集體」是自古至今都一樣。但這也算有道理,因為這一切都讓我們覺得自己還生活在神話時代。不然我們該如何解釋那些不斷向「國際社會」的臣民所作的呼籲,將國際大眾傳媒當作法庭,期望藉此吸引帝王——即美國(?)的注目。當中仍有一種信念,期望有更高的法庭可以天賦的、自然的權利之名,審判和懲罰統治我們的這個流氓政府所犯的罪,即使這些權利已在光天化日下被剝奪。我們相信在某處 —— 即使只是在各地體面的、思想正確的人心裡,會與這原始的、超越性的法律共振,而正義會被伸張,正義將從天而降。

可惜,這些全部都是康德式的結論。香港警察的失控,並沒有動搖大眾心中「理想的警察」,即使他們只會在神恩降臨的某天到來。

這次社運提出最基本的問題如下:究竟我們要怎樣做,才能逼使「警察」採取行動?究竟我們要怎樣說服裁判官們,把我們面臨的危機當成最重要的優先項目?我們身體力行去收集證據及存檔,集合各種譴責及怨氣向這個敗壞的政府發問,邀請不同具影響力的人為香港發聲,希望最終透過起訴及審判,這些血債都能得償。當不合作行動升級至毀壞公共財產、街頭打鬥、佔領機場及全面罷工等,仍只得到政府的冷待,那普遍的想法一定會開始預想最終的災難,即是解放軍踏入香港。很多人都覺得這會促使國際介入。難道「警察」到那時也不理我們嗎?

這種末日式災難理論開始在連登和其他地方流傳,人們抱有「經濟崩潰」、「攬炒」的幻想,想像這個城市成為人間煉獄,等待國際制裁中國共產黨。在這種假設的情景裡,香港的動亂會像某種形式的「阿拉伯之春」一樣蔓延到內地。中國在國際收緊貿易禁運的壓力底下,分裂成多個制度及司法獨立的領土(例如福建、武漢、新疆),同時會有一個民主的香港,可能與廣州組成一國。

儘管這些事態發展的後果尚待探索,例如這些「自治」領土可能仍然由黨員所掌控—— 這種觀點在某層面上仍是頗受接納的。

如無意外,這代表著我們將要努力適應一個與現時物質豐饒大相徑庭的未來 ——在這未來,互聯網可能被切斷;我們將須一起工作才得到食物,水和電。隨著世界繼續崩潰,生態災難迫在眉睫,這些問題都越見迫切。

對某些人來說,這種末世論是想像「光復」的一種方法,恢復香港在世界最重要城市中應有地位,正如最標誌性的口號「光復香港,時代革命」所要光復的「香港」蘊含一種純粹普世主義的幻想-在此光榮的香港,在街上隨便找一個人都是勤奮、誠實、具有企業家精神的,而他的生活不受大政治的陰謀染指。

既然可以想像共同身處破爛的世界,為何不同時想像去共同創造每個人都可以成長和繁榮的物質基礎呢?這個共同又會是何等模樣,與這地方牽連著又時常被我們排除在外的少數族裔及其後代、移工、來自中國的新移民以及仍在等待移民權利的中國人…為甚麼我們還要等一個民選政府處理社會問題 ——當運動中有這麼多「自治」的有力例子,我們一早可以著手開啟對話。

近三個月的動蕩後,運動內部不同派別(或公開或隱晦)的目標和策略是甚麼?

如同之前提及,現時運動有種潛在的動機-使用不同方法令情況升溫,直至「國際社群」不得不介入處理。保持龐大的動員及製造會在國際網絡爆紅的畫面-例如示威者在行人路上、或是在罷課的中學外牽手組成人鏈,讓運動持續獲得大眾的注意力。最近一連串在鐵路、繁忙的商業區、機場等發起的不合作運動,包括示威者嘗試既不會違法又能堵塞往機場交通的創新方法,都是為了打擊經濟、外資活動、旅遊業等等。同時間,對抗監控的行動也成為一種習慣,包括推倒在數個地區裝有RFID功能的智能燈柱、在大型遊行前預先塗黑及拆毀閉路電視等。

部落格Dialectical Delinquents 在這數年來提出了一個很好的觀點(我們非常感謝他們持續地努力去描繪出急速地發生的這一現實):香港被視為反抗全球中國化的前線。意思是,在我們看來,當新自由主義正因為全球性的起義而逐漸崩壞,中國卻作為威權式監控國家,用全面的禁閉營及半法律機關向世界展示了以武力推持政權的可能性。我們不是唯一看到這個現實的人,在不久以前華為總裁與Dialectical Delinquents做的一個訪問(註5)就坦率地展現了這一點。

我們在上一個訪問中提及,新彊正發生的事及其恐怖潛伏在每個人的腦海裡,加上在城市中急速增添的監控裝置都為運動塗上一種明顯的末日氣氛:人們多次強調,如果我們不能獲得勝利,就會統統被關進集中營。我們基本上同意這點,但同時亦覺得有急切需要去認清我們-以及全世界的造反者,也正在發動對抗這些裝置、「貼身肉搏」的戰鬥(見阿甘本,〈甚麼是裝置?〉)。所謂「自由世界」不是我們的救世主,因為中國不是我們要不計代價地殲滅的撒旦。它是一個來自未來的陰影,正步步濃罩這解體中的行星。

中國亦不應是一個讓西方觀眾分心的陷阱——讓西方政府有機會去譴責中國的暴行,宣稱自己是重視人權的英雄,卻同時間囚禁及屠殺自己的人民。

讓我們來談談運動內部的張力和矛盾。我們在境外得知香港的示威者會揮動英國國旗,唱美國國歌、廣用青蛙pepe的迷因(memes),又會使用西方國族主義的各種符號。這些東西在運動中有多顯著?有人提出反對嗎?

我們相信很多人都見到上星期在香港的美國領事館外,許多人以black bloc打扮揮舞著美國國旗,唱美國國歌,懇請美國盡快通過〈香港人權與民主法案〉。這讓人沮喪——香港大概是唯一一個地方會有black bloc如此舉著美國國旗(註6)。

許多舉美國國旗的人都不屑一顧人們的批評,大多持續向白宮尋求援助的人們亦然。當我們一位美國的同伴來港時,他走向那些舉旗手並毫不掩飾自己對美國的蔑視-他劈頭第一句就是:「他媽的美國去死!」然後他慢慢解釋美國政權如何日常性地殺人。這個畫面被一個學生媒體組織照下並放到面書上,引起了一些討論。下面的留言如此反映現實:有人貶稱他是無知的「美國左膠」,說「你以為我們是真心熱愛美國嗎?我們只是實際地,找尋真正能幫助我們的人!」他們堅稱唱美國國歌,舉美國國旗及公開宣揚自己有多羨慕美國的自由只是一種策略,以情感動員那些有權力的、真正的美國愛國主義者。(也真的有些美國愛國主義者特地來港,例如法西斯組織者Joey Gibson,很多示威者覺得有熱血的「真」美國人關注及支持香港就毫不質疑,更興奮地與他一起自拍。)

這些旗手聲稱批評他們的人天真,但卻不知道自己的行為在自相矛盾。在九一一那天,有人呼籲全城暫停抗爭一天以悼念死難者——另一個為搏取美國好感的舉動。當這些人以為自己正在聰明絕頂地玩這個政治遊戲時,卻不知道自己就是那個笑話 —— 如果我們無法讓大眾從各國權力拔河的沉迷中抽離出來,我們所有人最終也會成為笑話。

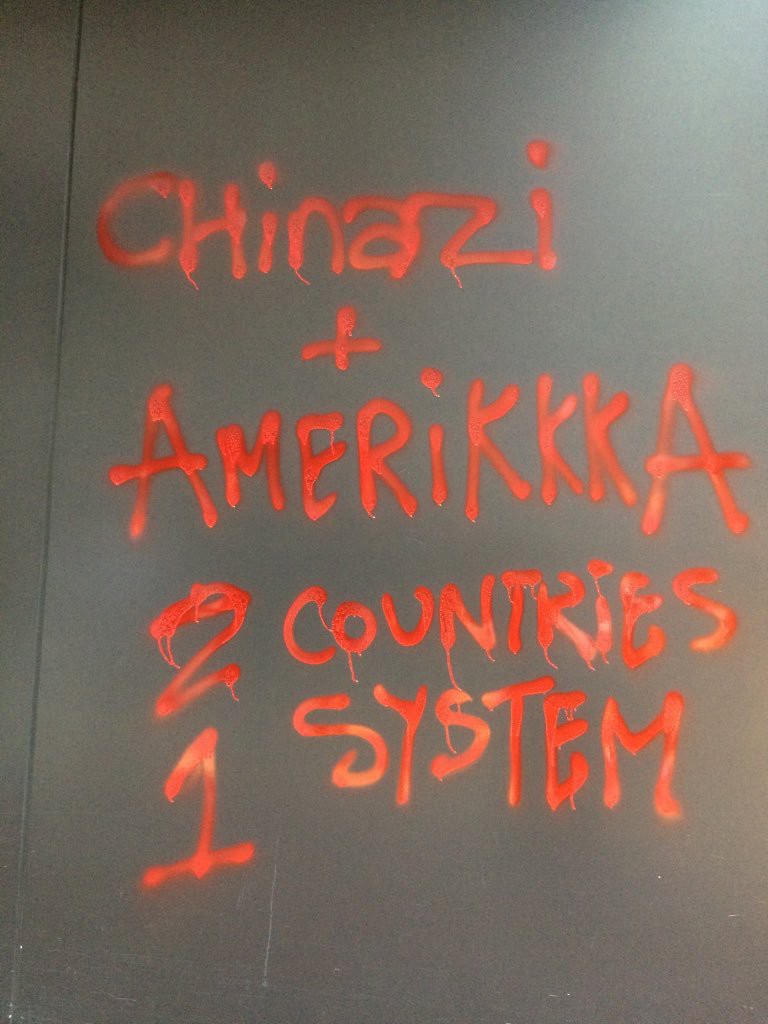

很多西方的朋友都很好奇,到底這種拉攏大國的想法在運動中是主流還是邊緣。可以這樣說,現在所有與中國有關的事情都是可抵毀及褻瀆的對象 ——中國的國徽被塗污、國旗從旗杆上被扯下來並掉到水裡去、任何名字中有「中國」的機構如銀行,都會被塗鴉——中國人壽保險公司的閘門外被噴上「我不要赤納粹的生活」。如果一間商店的店面有著明顯美國的符號,破壞這些店的人(假設說,像我們的人)很大機會會被阻止。

示威現場其實不止美國國旗,人們也有舉起「友善」的G20成員國的國旗——如加拿大、德國、法國、日本、英國,而烏克蘭的國旗也不幸地同場出現,估計是因為人們在多個公眾地方放映〈凜冬烈火:烏克蘭自由之戰〉,卻不知道這齣紀錄片如何刻意將白人至上主義者洗白。

同時也有活動請求英國重新向港人發BNO(英國國民海外護照),以負起當初遺棄香港的責任。儘管這個護照不代表持有人會擁有在英國的居留權,也不擔保著英領事會提供政治庇護,但對某些人來說它代表著逃離香港—這個死亡陷阱—的希望,「我寧願做外國的二等或三等公民也不要進集中營。」有人在網上的討論區如此說。

基於這點,揮動外國國旗似乎並非一個巧妙計劃出來的策略,而是向救世主絕望的懇求。這是恐懼與天真—— 致命性的混合物,兩者互相延續及加劇,我們須努力阻止。

運動有沒有讓甚麼制度和神話在公眾眼中失去其合法性?有沒有哪些被鞏固甚至加強了?你可以描述一下這些對固有制度和神話的批評有何成效嗎?或者至少開啟這方面的討論?

如同上一個訪問中提及,多年以來,人們都覺得社會運動有兩種:一是和平主義的、公民性的、師奶老人都可以參與到的和理非抗爭;另一種是「戰鬥格」的、在前線與警察對峙、採用各種直接行動的勇武抗爭。這兩種路線依然存在,但前所未見地兩種路線都變成違法:政府及警察拒絕幾乎所有的示威及集會申請,即使是最無威脅性的集會亦不例外。單單在不獲同意的集會附近出現或經過已經構成警察拘捕和拘留的原因。當你坐地鐵或巴士回家時,你永遠不會知道下一秒會不會有一堆防暴警察衝上車及狂打所有乘客;抑或有藍絲(反對運動的保守主義者)向警察舉報或跟蹤你;還是一到深夜就會變成黑社會時分。你的政見立場可能導致你被合法地被暴打致殘廢、折磨、甚至殺害。以維護法治為名,那些社會秩序的「守護者」一早公開宣稱我們是要被滅絕、被解決的「曱甴(蟑螂)」,這樣經濟才能回復正常。

此外,若然你在一間與中國市場有長期聯繫的公司工作,表態支持運動也很有可能令你被解僱。像之前曝光了的國泰航空事件,管理層要求員工交出所有有參與運動及泄漏警員乘搭的航機資料的工會成員名單。那些想上位的人就趁機告密,協助了這家公司徹底地在員工之間分劃派別。

幾個月前在學校教你代數的老師可能有份讓你被拘捕;當防暴警在學校門外撲倒你和你的朋友時,校長和科系主任可能就手旁觀。這是抗爭者愈來愈見怪不怪的現實。因此,人們快速地建立起抗爭者的互助網絡,自發提供工作、休息站、交通、食物給有需要的人。

總結而言,在短期內,我們已經沒有一個可實踐及可掌握的日程,而只可分秒地去查閱由義務繪圖員製作的實時地圖,看看哪些地鐵站要避開、哪些道路要改行、哪些地區正被催淚煙濃罩。

日常生活變成一系列的戰術演習,人們在咖啡室或餐廳吃午餐時要謹慎地說話以防被聽見及舉報,實驗各種高調或低調免費坐地鐵的方法,發明在社交媒體或傳訊息時用的暗號。出人意表地,許多人都願意放棄犬儒的舒適和便利(如地鐵)。我們必須找尋更多方法去維持這種秘密活動。

我們無法否定,這些發明和冒險的欲望正豐富著我們每個清醒的時刻。

怎樣才能將動盪蔓延到中國大陸 ——若不是這次運動,在未來的後續行動中有可能嗎?還是這運動本身的前提已使其不可能?

擺在我們面前的是一個嚴苛的事實 ——香港的糧水供應還得依賴中國,要成功造反必須仰仗鄰近地區的積極支援。談論這種實際的先決條件比起抽象的爭論更容易找到對象,尤其是香港人對於意識形態的討論極其缺乏耐性。

這點在我們的成員當中頗有爭議,有人認為香港本來毋須向中國入口,一切都是政治談判下的不平等條約。為了加強這種依賴,新界東北的農地被大規模收回並發展私人地產項目讓外資(包括內地)投機炒賣,更別提那問題多多的東江水了。如此種種讓許多香港人感到怨憤,更對獨立和主權的熱忱有增無減。

要輸出革命我們亦必須放棄「香港是例外的」幻想。人們總想像香港為國際級自由之都,裡面的都市人擁有開放的思想又愛好自由,與之對比的就是北方愚鈍的農民、被洗壞腦的馬屁精。我們先要掏空「香港身份認同」裡積極正面的內容 ——那文明、城市化、開化的偽裝,才能開路予無產者起義。它的毀滅性能像一把冷刀刺入中港政府為分化製造的喧囂迷霧。其實在這場運動開始後,每逢有媒體報導在中國的動盪、或「群眾事件」,人們都密切關注。

所以有人用盡方法將封鎖的消息偷運到內地,例如將色情影片的高潮一刻剪接成警察打人的暴力場面再上載到中文成人網站。讓人想起古人把革命資料塞入糕點、包子裡流傳。

也有人鼓吹向中國的某些地區(如廣東)輸出「獨立」、「自治」思想,在中共倒台後中國會分裂成多個政區或國家(前者為首要目的,後者只是有利的副作用)。但由於很多人覺得內地人就是奴性強的羔羊,難逃黨牧羊者的魔掌,所以還是請國際軍事力量來守護香港的主權和邊境吧。

拆解這些意識形態的羅網、削弱香港文化認同有助兩地人民溝通交流,但這危險又棘手的工作並沒有多少人願意投身。當內地通訊渠道全面被控制,老實說我們也不知道如何在一個有影響力的規模內做到這件事。一些朋友試過在網上留言板或社交媒體上貼有關這抗爭的資訊都很快被刪除,帳號也隨即被封鎖。

當呱呱落地的「香港國歌」響遍各區商場,這本已艱難的任務因為其迫切性百上加斤。

想像你正與未來處身類似境況的人交流,談談這幾個月以來有哪些策略和技術讓你們能以從前不可能的方式參與。

要是幾年後回望這幾個月,起義者面對實在的難題而生出的回應和美好的事物,我們還是會驚奇不己。

好些少年人因為參與示威、與家人政見不合而被父母趕走無家可歸,便有人組織網絡、開放自己住處,讓他們暫時有安身之所。當示威者需要逃離現場,而小巴、巴士和地鐵都不再是安全的選項,就有人在Telegram組織車主、司機「接仔放學」。我們遇過一位年長司機甚至不知Telegram為何物,只靠新聞知道哪區有事發生就驅車前往救人。

知道有年輕人寧願花錢買裝備連飯也吃不飽,打工仔就帶著超市、餐廳現金券到前線在衝突前交給全副武裝的人。而這些了不起的事卻常被保守派拿來做「收錢搞事」、「外國勢力顏色革命」的文章。「若不是背後有人支持,那是誰在付錢買現金券?」他們就是不能相信有打工仔願意自掏腰包去幫一個陌生人。

持續吸入催淚煙又要面對警暴,無論身歷其境還是看現場直播、圖文資訊所造成的壓力、身心創傷和失眠,則有各式義務診療、輔導支援。有學生因為整天留在街頭來不及做功課,就有人在Telegram宣傳免費補習。後來學生罷課但仍不缺求知慾,就有人在「黃校」和公共空間辦講座,題目遍及政治的不同層面。

同時,Telegram上出現五花百門的頻道討論示威者關心的題目(我們亦有如此打算),範疇包括技術分享(如何拆開地鐵售票機或逃票)、歷史(最近看到的一則談及法國大革命)、心靈精神層面、身體鍛鍊(武術和自衛術等)。

這些精力的投放、它企及的寬度和效率無不令人驚嘆。每當有群組分享了新技術,就有人組隊到野外測試汽油彈的配方;另一些小組在林間以War Game形式模擬和警察交鋒,增進的除了技術也是友誼和信任;公園和天台變身成團練的臨時道場。人們一邊解決技術難題,一邊將冤枉錯摸的機會縮到最小。

這次抗爭對所有參與者而言是一套實戰教學法,在過程中我們越發明白這城市中每方面都具有深層的戰術意義 ——你要謹記黑社會活躍的區域;轉入一個路口或死胡同決定你是否能成功逃脫。幾個月以來,我們到過陌生的街區,即使是從小長大的地方在逃避防暴警察時亦好像變了模樣。一邊跑一邊刷手機看到不同行業的人正提供他們因工作或背景獲得有關這城市的資訊,這些單靠自己根本就不會得知。例如有群組專門發佈實時地圖,標示危險和安全的逃生路線,於是我們彷彿以心理地理學和製圖學的視覺走遍了這座城,對是次及未來的抗爭都有不可估量的意義。

重要的不只是在街頭的人,有很多(包括我們集體內的一些)人因各種原因選擇不上街,以其他方式貢獻。繪製地圖及提供實時資訊、無休止的核實各頻道資訊的真偽,打擊假消息(討論區上經常有目的不明的帳號放假消息)亦大大保障了同伴的安全。此外,還有街頭戰後在Telegram和連登以開放態度、懷著同伴的情誼集體討論戰術重點。這正是每個行動賴以達成的關鍵,無論是那次癱瘓地鐵線、往機場的公路甚至機場(儘管初期堵塞地鐵的嘗試並不成功)。實現目標的意願必須結合集體以毅力架設的資訊基建才有望得成。

香港以外的人該如何支持此次被捕和拘留的人 —— 尤其是當中的反獨裁主義者?你還希望其他地方的人怎樣去支持?

在這歷史的風眼中,對我們共同面對的事態發表你自己文章,書寫有關中國及其不斷發展並輸出世界的監控技術將大有幫助。我們不能讓這運動的論述收窄並滿足於讉責中共。這個黨理應受鄙視,但我們不應幻想世上所有的惡只存在於中國,我們不能允許這冷戰的贗品、可笑的「自由世界 v.s. 1984」轉移注意力,令我們忽視了這時代的訴求、阻止我們加速摧毀所有讓我們止步於前面人生的事物。

就傳揚無產階级的嘲弄精神,讓我們以各種語言笑到最後吧!

註釋

- 海棉彈與橡膠子彈相似,除了它較橡膠子彈大20倍,彈頭為發泡膠。

- 黑社會敲詐恐嚇不同組織,這在大陸及香港都有很長歷史。而其系譜甚至可追溯至反清的地下組織,是革命團體如何被收編瓦解的一個案例。

- 譯註︰ 訪問於9月完成,距離中譯版已兩個月,「8月5為運動頂點」一點已不準確,故以下稍作補充。

由於對港鐵及親建制、中資商店不滿,8月底開始遊行期間上述地方陸續被破壞。9月開始很多人已準備在10月1日國慶大鬧一場。由於10月1日為周二,想串聯世界各地共同行動遂在9月29日(周日)舉行「全球反極權大遊行」。但遊行開始前警察已派大量人力守住港島幾個聚集點防止人群集結,遊行最終還是在銅鑼灣起行到金鐘。當日警察大舉拘捕146人,並以「參與暴動罪」起訴當中96人,似乎想藉此打擊10月1遊行。但此舉似乎只令抗爭者戰意更高,國慶當日全港各區的衝突和破壞到達前所未見的程度,而警察首次以實彈擊中一名示威者。

10月4日政府宣佈將推行「反蒙面法」更令群情洶湧,運動中一句常見的口號「香港人加油!」變成「香港人反抗!」。11月3日網民發起的「七區行(逛)街」,警察進入多區商場驅散並作拘捕。其中於太古城聚集者只築人鏈和唱歌氣氛平和,仍遭防暴警察驅散。經此一役,不少抗爭者認為連「和理非」行動亦無法繼續、街頭抗爭風險與日俱增,是時候再蘊釀大罷工。組織各行業罷工及討論成立罷工基金的Telegram群應運而生。

然而幾日後網上呼籲全港三罷,示威者11月11日以堵路、干擾鐵路等方法癱瘓交通,為不能罷工的人製造「被罷工」效果。因路面情況持續混亂,教育局宣佈11月14日全港學校停課。

是次三罷中,幾間位置就近鐵路路軌及主要幹道的大學成為戰略要塞。其中中文大學抗爭者於12日開始由早到晚與警察進行攻防戰,入夜後聲援人士從各方抵達並留守,校園頓成佔領區。可惜三日後因溝通不善而潰散。警察於11月17日繼而攻打、圍堵理工大學,校園內人士進退失據。外面抗爭者一直想辦法營救(如於附近地區堵路、破壞冀分散警力;電單車接載游繩逃出的人;組成大隊伍由兩邊往校園方向進發),惜至今在內的人仍未能全數離開。

抗爭中傷者無數,其中離奇死亡個案如11月辭世的周梓樂、9月被發現赤裸屍首的陳彥霖,很多人確信皆為警察所害。 - 法例訂明僱員享有每周一天假期,但很多僱主會以各種手法違反規定。

- 你可以在這讀到該訪問,還有網頁主理人多年來費心思搜集的中國監控網絡例子。

- CrimethInc編按︰可惜這不是實情。在black bloc發源地德國一些「反德國」激進左翼以black bloc隊形高舉美國旗遊行而為人熟知。請一個帝國從另一帝國手中拯救自己,愚昧至此就算口講「消除國界」、身體勇武都無濟於事。

Apart from the “Hong Kong – its relevance to the rest of us……its resistance to the science & technology of social control” text mentioned in the Crimethinc interview you link to, there are other texts (all in English) on my site about Hong Kong and also stuff about mainland China, all of which may be useful for those reading this interview:

HONG KONG latest! –

http://dialectical-delinquents.com/class-struggle-histories-2/hong-kong-latest-2/

Hong Kong September 2019 –

http://dialectical-delinquents.com/class-struggle-histories-2/hong-kong-september-2019/

Hong Kong: august 2019 – april 2011 –

http://dialectical-delinquents.com/class-struggle-histories-2/hong-kong-august-2019-april-2011/

China –

http://dialectical-delinquents.com/2013-a-to-z-of-some-moments-of-international-opposition/c/china-2/