前进吧,野蛮人!

全球抗争与我们时代的“非运动”[1]

2020年五月初,反对饥饿的示威游行在智利首都圣地亚哥爆发。封城让人们没有了收入,使得他们陷入饥饿之中。一场大规模的自组织社区公共厨房运动开始在全国开展起来。当月晚些时候,墨西哥则爆发了另一场示威活动,起因是一位因为没戴口罩而被捕的建筑工人吉奥瓦尼·洛佩兹(Giovanni López )为警察所杀;同时在印度,成千上万绝望的外来劳工也打破了宵禁规定。美国和德国一些亚马逊仓库的工人们已经开始罢工,以抗议糟糕的应对新冠疫情的卫生安全规定。[2]然而针对这家全球最大零售商的工人运动声浪随后很快被淹没,取而代之的是在五月底,人们收看了警察杀害乔治·弗洛伊德的现场视频后,因愤怒而点燃的一场席卷美国的空前规模的群众运动。后者最初主要由明尼阿波利斯的黑人居民主导,但很快就有来自各地、各种族、各阶层的美国民众加入其中。人们在起初的骚乱和示威中甚至可以发现,与这个匿名者Q时代(QAnon)相般配的“对角战线”(Querfront)也有一些民兵出来支持了。[3]

起初,新冠病毒的出现看起来意味着阶级斗争将暂时停滞,或者至少会赋予压迫者及其机器以额外的资源手段。至少这是三个上了年纪的意大利异见人士的预想,他们在新冠疫情大流行的最初几周时间里发布了令人愤慨的攻讦。[4]而事实上,一如朱利安·顾巴(Julien Coupat)近来所主张的那样,封城的确表现出“一种新的治理(governing)与生产方式,一种特定类型的人。”[5]因为封锁的缘故,加之健康在智利作为一种昂贵的商品而引发了人们对于瘟疫的普遍担忧,自2019年10月份以来撼动智利的大规模运动也随之被打散。在养老金改革捆绑着第一轮针对新冠疫情的紧急应对措施,最终绕开议会获得通过之后,法国因这场改革而爆发的长期总罢工也随之戛然而止。有那么一段时间,巴格达、贝鲁特和香港的抗议者们被迫离开街头,那几个意大利异见人士的观点似乎也被证明是对的。但没过多久,世界各地的群众又打破了让近一半人禁足、且让世界经济陷入巨大衰退的宵禁和封城令。

几乎在美国因抗议弗洛伊德遇害而爆发大规模示威的同时,成千上万要求获得经济援助的巴西人从圣保罗的贫民窟游行到州长官邸,而哥伦比亚和萨尔瓦多的群众敲打着瓶瓶罐罐走上街头,以抗议不断恶化的生活水平并要求结束封锁令。七月,成百上千塞尔维亚群众因为政府重新开启宵禁而冲击了议会,而在埃塞俄比亚,流行歌手哈卡鲁·洪德萨(Haacaaluu Hundeessaa)遇害,引爆了一轮暴力示威,以致超过150人丧生。接下来的一个月,埃塞俄比亚的邻国肯尼亚也出现了相似的情况,首都内罗毕的贫民窟民众奋起反抗此前在宵禁执法过程中杀害了至少20人的警方;而白俄罗斯则在一场一如既往地将权力交到卢卡申科手中的选举过后,面临着示威、动乱和罢工的冲击。九月,哥伦比亚律师奥多内斯(Javier Ordóñez)被警察电击致死,又让该国见证了新一轮的动乱;马德里和那不勒斯的工人阶级社区则起来反抗警方和封城令。本文写作期间正值尼日利亚的另一轮大规模示威活动,目的在于抗议暴力执法和腐败的警方,而同时印度则正在经历着有史以来最大规模的罢工行动。

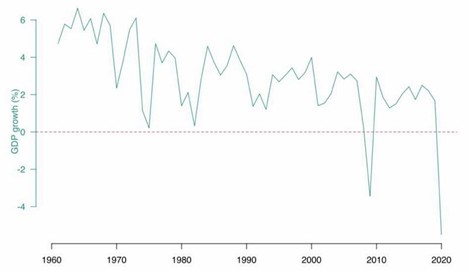

图1:经合组织国家GDP增速,1960—2020年

我们当前所处的时代或许映射出了人类面对一系列机制的蜕变(metanoia)(一种转化或转向),这套机制和陈规无法再将我们所属的物种顺利地改造为除了雇佣劳动和资本之外无处栖息的动物。历经数十年的增长率下降和失业率高企后,我们如今正处于上世纪30年代以来最严重的全球衰退之中(见图1)。美国劳工统计局公布了“有记录的72年来最严重的月度失业率”,而同时英格兰银行则警告称“英国将面临1706年以来最为严重的衰退”。[6]印度法里达巴德(Faridabad)的同志们最近宣称“资本正在狼狈地撤退。资本如今极度虚弱。它正摇摇欲坠”。[7]这种判断或许过于乐观了,但如今非常明显的是,这种经济模式所生产出的“特定类型的人”并非基于社交距离和自我监管上的孤立个体,而是一群心怀不满、准备暴动的人们。他们已经在全球范围内以前所未有的规模走上街头,是因日益恶化的生活条件、异化以及警方而感到愤怒所导致的一波多种身份认同的合流(con-fusion)。

一、“非运动”的全球积累

预言新冠大流行的后果还为时尚早,但毫无疑问,自2008年经济衰退以来引发的抗议大潮时代还未结束。给当年——借用奥巴马的话——希望与改变的梦想带来生机的大多数起义要么是为国家的镇压瓦解并演变为内战,要么是僵化为政党以求管理我们这个世界里业已停滞不前的经济。但如果说希冀改变是幼稚的,那也只是因为真正的改变在ISIS的崛起、在塞西的埃及政变那里,以及在新民粹主义的大肆扩散、使特朗普、维克托·奥尔班、博索纳罗甚至马克龙和鲍里斯·约翰逊等政治强人掌权的过程中,展露了它们梦魇般的底色。

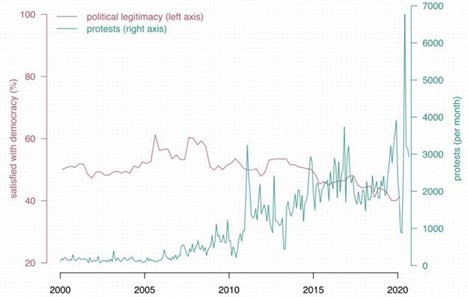

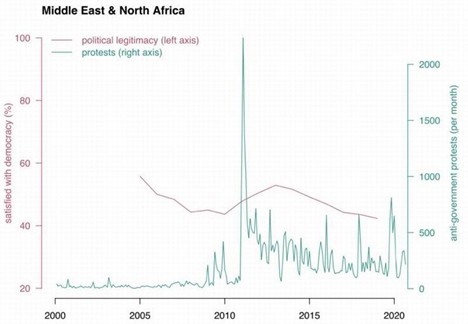

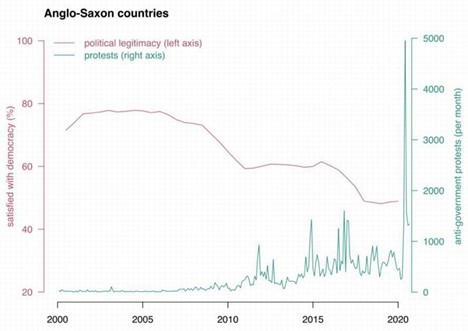

一些人试图通过经典的“革命–反革命”辩证法来理解自占领华尔街到特朗普上台以来的变化。[8]然而,我们根本不清楚自己是否见证了某种“反革命”,因为这个世界上的特朗普们只会激化冲突和分裂,以至于秩序派也会暴露出自己其实是无政府主义派。[9]这批新民粹主义分子无力打造任何真正的霸权,而只能够分裂人群。[10]拜登的胜选表明人们对法西斯主义的恐惧被夸大了。但这个星球上的拜登们也只能加深分裂,最终剥掉民主进程的合法性。如果存在一种非自由主义的发展进程,那势必也会受制于各国当局对于抗议运动所采取的日益严苛的打压手段。一如我们如今在世界各地所看到的那样,这些运动要求获得对自己生活的主导权,以及和平、秩序和安全,而这是特朗普们、拜登们,哪怕桑德斯们都无法给予的。[11]图2右轴的指标(绿色线条)显示,2008年到2019年间,全球范围内的反政府斗争以每年11%的幅度增加中。左轴(红色线条)则借由衡量民众对于民主制度的满意度,展示了自2008年以来政治合法性的逐步下跌。[12]散布本文的图表表现了按地区分的同一组统计数据。这张图表清楚地表明,自2020年5月份以来出现的新一轮起义运动意味着我们正在朝一个更具破坏性的十年走去。叛乱并非正在来的路上,它已经来了,并且在全球范围内年复一年以更大的强度展开中。[13]

图2: Protests and political legitimacy, all countries 2000-2020

这并不意味着我们正稳步走向一个意味着革命将不可避免的“欧米伽点(omega point)”。这些运动可能只是单纯意味着我们进入了一个无法治理的世界。但我们也可以在今天重复和坚持雅克·卡马特(Jacques Camatte)1972年所说的:“在五月风暴过后,生产革命者的运动出现了。”[14]全世界的人们如果不是在抛弃资本的话,起码也是在表达他们对于现状真切的不满。2008年以来抗议运动的积累所折射出的是拥有大规模动员和真实表达异见的人员的增长,他们已经潜移默化地会开始“理解革命的现实需求”。[15]因而即便我们当前的时期在短期内还不是一个革命时期,但从根本上讲也具有破坏性且有可能与资本主义生产方式决裂。斗争以及随之产生的受反抗乃至革命需求所洗礼的人员的积累,是任何严肃讨论超越资本主义的先决条件。

没错,革命并非是一所学校,我们也不能指望像相信个体记忆(或误读)那样相信集体记忆。但过去十年来社会异见的积累似乎仍在持续,并且日益形塑了斗争的地貌。这不仅仅是因为反政府运动已经重整了政治地貌,比如意大利的五星运动和马克龙的前进党的例子一样,后者组织集会并复刻2011年那套非左非右的说辞。这也不仅是因为广场运动、青年骚乱和类似的运动为诸如希腊的激进左翼联盟(Syriza)和西班牙的“我们能”(Podemos)的出现打下基础,并且扩散了杰里米·科尔宾和伯尼·桑德斯的梦想(与之相伴的,是似乎成为民粹主义转向之真相的民族主义右翼壮大)。不,我们坚持认为自2008年来,社会不满的积累标志着阶级抗争的持续加剧,理由很简单,因为自2011年来的运动大多以惨烈的失败告终,要么最多宣称获得了微不足道的胜利,但变革的幽灵并没有被驱散。[16]

相反,我们这个时代的无政府状态说明了大规模的示威、骚乱以及(值得强调的)罢工潮已经成为了新的常态。[17]比方说在智利,我们可以看到一条红线,它串起了从2006年那场成千上万高中生因要求免费交通和教育改革而瘫痪教育系统的和平革命(la revolución pingüina),到2011年更加暴力和普遍的起义。而在2019年我们看到了强度更大的跳跃式发展,当时群众涌向街头,表达对皮涅拉总统向民众宣战的愤怒,最终导致了宪法的全面修改。[18]类似的轨迹也可以在其他很多国家找到,例如在美国,紧随占领华尔街运动之后,黑命攸关(Black Lives Matter)在今年为该国有史以来最大规模的社会运动扫清了进路。[19]大规模的起义和激烈的社会冲突正在变成我们当前这个时代稀松平常的面向,哪怕是激进左翼都认为它们无法企及自己的高标准而忽视掉:它们太自由主义,太暴力,太被动,太不正规,太民族主义,太屈从于现状,或是太耽于身份政治。

在本文中我们认为,事实上我们自2008年所见证的,是美国伊朗裔社会学家贝亚特(Asef Bayat)所说的“非运动”(non-movements),即“分散的、无组织的行动者的集体行动”的持续增长。[20]这些非运动毫无革命性,更接近于卡马特最近所说的“被动反叛”(passive revolts),是对于我们这个时代客观失序的主观表达。[21]它们首先反映出的是在持续的停滞和紧缩背景下,政治日益失去合法性。这是一种在民主合法性的衰退中日益上升、参与人数空前的非运动的集结,足以使我们把当前时代的趋势称之为“没有革命而生产革命者”。

有关非运动的例子,贝亚特列举的是埃及无组织的贫人的斗争、土耳其青年为恢复及实现他们理想生活方式所作的斗争,以及智利、印度和美国女性在家庭和公共领域呼吁性别平等的斗争等。在这些斗争中,“提出主张的实践(claim-making practices)”使得他们能够感受“直接的行动,而不是对当局施压使其让步——后者是传统的有组织社会运动的常用手段(例如劳工或环境运动)。”[22]

这种实践通常会披上身份的外衣。正如工人阶级从属于一个新兴的资本主义世界秩序,这种秩序是在按阶级界线划分的政治场域发生两极化后组织起来的,如今的阶级碎片化也塑造了非运动的前景。在这个债务时代,大量人口处于没有储蓄甚至是负储蓄的状态下,阶级瓦解所破坏的不仅是工人运动的基础,还包括民主代议(representation)。因而今天对于无产阶级,乃至越来越多落入其中的中产阶级们来说,转用别的范畴来界定自己在日益崩解的世界秩序中所处的位置是合理的。阶级依然是我们的主要分离源泉——老派马克思主义社会学在许多方面依然生效——但今天阶级归属已经由很多不同的变量校准,例如年龄、性别、地理、种族或宗教等,它们既是社会斗争的渠道和真实的局限,也让身份政治演变为阶级斗争的真实表达。[23]

正如我们在下文阐明的那样,我们并不想摈弃、谴责或谬赞身份政治,也不会将其与自由主义或改良主义混淆在一起。[24]然而需要承认的是,非运动有着相当自由主义的一面,因为它们被迫直面我们这个时代的非自由趋势。例如,法国的抗议者们当前所反对的是针对言论和新闻自由的新一轮严苛管控,包括一项不得拍摄警方影像的禁令。[25]可以说,非运动的基础是塞尔吉奥·博洛尼亚(Sergio Bologna)在描述意大利70年代自治运动时所说的“地鼠部落”(the tribe of moles),但非运动的形式也表现出了一度为拉什(Christopher Lasch)和鲍德里亚(Jean Baudrillard)所哀叹的社会的亚文化化和婴儿化。[26]与此同时,身份的合流也削弱了一些理论,比如将阶级视作一种身份认同的交叉性视角所主导的理论,因为正是裂解的阶级结构使身份认同成为停滞的资本主义的核心政治范畴。[27]

此外,针对身份政治的外部批评并无必要,因为非运动本身就在日常实践中对身份政治显示出的局限展开了内在的批判。这些运动揭示了人们如何在经济必要性之外的范畴中构想现实,与此同时也在同通常被称为新自由主义所造成的后果进行斗争。对我们而言,身份政治是新自由主义主体政治化的必要模式,对该主体来说,身份这个谓语既本质又非本质,既会赋权又会掏空。这种政治不能被简单地映射到“真实的(real)与社会的(social)、“工人阶级”与“中产阶级”、“革命”与“改良”的战略划分上,因为其在斗争中的可操作性导致的是身份的合流,包括斗争本身引发的合流。

弗洛伊德之死引发的起义,以及在美国被恰当地命名为“大觉醒” (Great Awokening, 【译注】wokeness特指在种族方面有进步意识,认同有色人种的抗争)的种族态度转变,正是这种模式的表现之一,而且揭示了非运动的人类学性质。[28]很大程度上,我们正在目睹的是针对不再适用于去工业化下的无产者们的种种道德观念、代议方式和再生产方式的叩问。但即使是抓住了非运动的不同点的人们也普遍无法察觉到这种转变。对贝亚特来说,非运动体现的是一场“没有革命者的革命”,因为它们引发的爆炸式起义并不“基于战略愿景或具体纲领”。[29]对于像迈克尔·林德(Michael Lind)这样的身份政治批评者来说,非运动意味着资本主义的深化,而非将其驯化或超越。[30]但这两者都误解了非运动的内在动力。一方面,就像我们已经阐述过的,我们反对贝亚特。现在见证的是“没有革命的革命者”的产生,因为上百万计的人们虽然走上街头并被他们集体宣泄的愤怒和厌恶所改造,却(尚)未能够出现任何超越资本主义的一贯的概念。另一方面,我们反对林德的说法,而是认为非运动所指向的是我们时代的破坏性内核,是资本主义停滞所预示的如此这般政治代议的危机这一事实,因此也是经典意义上的政治运动的终结。

按照卡尔·施密特的定义,经典的社会运动是在无组织的人民和国家之间的中介。[31]这种运动试图组织或动员行政或政治范畴下的“人民”。区分既定民族的身份必须被超越,因而往往暴力压制特定群体的利益乃至群体本身。与之相反,非运动表达的是与身份政治对立的维度,它们并不建制为人民,甚至很少表述清晰且政治的或积极的诉求。要不然它们就是生产无止境的局部诉求,或者时不时推出一些自相矛盾的诉求——也因此它们就像九头蛇一般,虽然诸多诉求都无法自洽,但寿命是短促却又暴力的。

当然,在我们所目睹的全球各地诸多囊括了大量无产者和向下流动的中产阶级的非运动之中,有许多人都企图将它们自身建制为一个新主体。他们有时候会联结政党、工会,以及其他一度属于社运和意识形态世界、如今又大多成为奇怪的亚文化集合的组织。诚然,民族主义和民粹主义又回归了。但就像吉尔·多维(Gilles Dauvé)讨论黄背心运动时所指出的,非运动往往只能够动员乌合之众(rabble)以破坏现状。[32]它们促成大规模的宪法修订,扳倒政府,迫使总统或总理们辞职(就像最近在智利、秘鲁和危地马拉所发生的)。但因为它们代表的是停滞中的资本主义的危机,而它们的作用又是让这种停滞变得不可治理,所以非运动所指向的,是一种走出工人运动之废墟的普世主义的需求。[33]

在这个身份为阶级之中介的世界,无产阶级的愤怒是黄色的(如黄背心运动)或黑色的(如乔治·弗洛伊德之死引发的抗议),不是红色的。加斯帕·米洛什·塔马什(Gáspár Miklós Tamás)所描述的从工人世界到无产者的世界的演变轨迹,[34]已经让阶级斗争超越了传统形式和政治话术。但我们的重点不光是再次说明,全球的工人运动自1970年代以来已经日渐式微,阶级构成本身主要以消极方式揭露出自身的瓦解,因此由新的意识形态象征形塑抗议、重组社会运动。我们想强调,非运动的逻辑表达了如此这般“身份政治”的对立维度以及社会基础,不论它源自右还是左。与其念叨一连串身份认同这种死胡同,关键还是表明一个日益破坏性的现状如何必然被身份问题命中,并指出任何关于解放的讨论都需要以此为起点。

我们如今所目睹的是一种普遍的身份认同混乱。这种混乱既可以在美国看到——大量受过高等教育的自由派推倒雕像,加入到黑人无产者和大量白人民兵的阵线中以对抗警察;这种混乱也可以在法国看到,那里的工人们一度在街头合唱国际歌但如今更多高喊“Aou! Aou! Aou!”(来自扎克·施耐德的电影《斯巴达三百勇士》)这一口号,在挥舞法国国旗的同时又不忘亵渎法国最具爱国主义气息的纪念碑:凯旋门。在智利,2019年10月一群高中生——起义真正的先锋队——首先举出“逃脱”(evade)的标语,反对交通费用上涨,但很快就普遍化为反对紧缩政策和警方暴力的起义。这次起义所使用的标志是土著马普切人(Mapuche)的旗帜,而不是左翼常用的红色或黑色旗帜。[35]透过这些令人困惑的口号或标志,非运动宣称它们站在反对国家(或帝国)的“野蛮人”一边,并开始质疑一套无法再带来福利或繁荣的生产方式。[36]他们表达了对新的日常状态再生产方式的诉求,这种诉求使全世界的人们以前所未有的规模起来反叛。

诚然,这种诉求常常表现为匮乏,甚至是字面意义的饥饿。但就像2011年以来粮食骚乱回潮所体现的那样,没有什么比饥饿的人们更无法治理的了。从2011年到2020年这九年,是愈发绝望和贫困化(immiseration)的九年。2011年的马德里太阳门广场(Puerta del Sol)、埃及解放广场(Tahrir)、雅典宪法广场(Syntagma)的斗争很快消散。但是,它们背后的动力并未消失,而只是被转换为了黄背心更加强大的愤怒和绝望,又或是智利、厄瓜多尔、墨西哥以及如今的秘鲁和危地马拉的起义。再者,资本主义国家和经济在满足增长中的和日渐爆发性的非运动需求上已经无能为力。

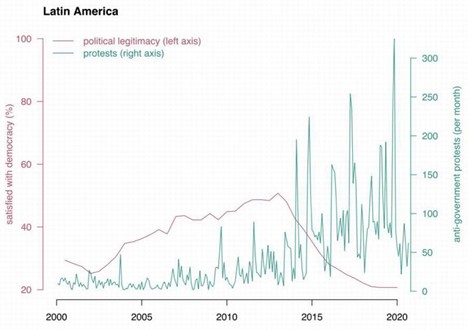

图3:拉丁美洲的抗议与政治合法性,2000—2020年

二、合流与不可治理性(Ungovernability)

非运动的一个统一特征是它们在停滞中的资本主义基础上进行斗争(见图1)。就像苏联自家版本的资本主义停滞导致其解体那样,如今的停滞和去工业化也让欧洲的社会民主制逐渐弱化,先是通过转向右翼,再经由其自身的泛希化(pasokification)。[37]这个过程与非自由主义政党崛起和2008年以来的严苛的紧缩政策并行不悖。作为回应,我们可以看到非运动中破坏性的一面,它既来自自由主义的价值观念,也来自在日益分化为迥然不同碎片的贫困化无产阶级的基础需求。但这种碎片化并不一定意味着分野(division)。相反,它常常迫使人们集结为真实但薄弱的联盟,例如“99%联盟”,或者是智利社会起义(estadillo social)中的零星群体。在这种联盟中,非运动们转变为维克托·哈拉(Victor Jara)的歌曲——“和平生活的权利”——这并非因为他们认同这首歌里所咏唱的主人公(胡志明),而是因为在这个越发灾难性的世界里,和平乃至秩序已经变成一种激进的诉求。

非运动不仅是动乱或者占领广场等运动的爆发,在这些运动中,被剥夺权利的中产阶级以及流氓无产阶级,来自贫民区(banlieue)和穷乡僻壤的人们,伊斯兰主义者和女权主义者,民兵们和贫穷的黑人,他们起码有可能挽起手来对抗一个共同的敌人,并开始瓦解彼此的分离。非运动还指向一些习惯与经历的保留项目,一种使如此壮观的撕裂和暴力得以可能的日常政治。弗洛伊德之死引发的抗议的主力军为白人,且他的死亡催生了反对特朗普的大规模起义,这一事实揭示的是让非运动得以合流,且超越起义本身的社会学和人口学意义上的变化。[38]

即便是起码在一段时间内成功反映了既定社会现实的正式组织,也必须适应非运动的逻辑。这一点可以从法国工会的变化上观察到。它们最初对黄背心运动充满敌意,但后来又在2019年9月融入了这轮非运动之中,开始发动罢工对抗马克龙的养老金改革。[39]从这一点上讲,非运动占据了斗争的领导权,但也仅在其能反映更大规模的代议危机时奏效。如此说来,非运动更应被描述为一种解制(destituent)而非建制(constituent)的过程。[40]但是,我们反对将解制变成拜物教,以为这是积极的或革命的进路的观点,并想强调一点:在当下每一种力量都在走向解制性,因为不仅资本的流动,还有人们的欲望和需求都使政治秩序变得越来越难以治理。

这种不可治理性(ungovernability)也体现在非运动为了回应严苛的或日益非理性的治理——尤其是警察暴力——而形成的过程。近几十年来,任何国家的多数工人、学生、失业者等等都有一个为数不多的共同点:他们都是腐败政策的受害者,这些政策将日益衰减的国家资源分配给体制内精英们。尽管这种腐败在任何时候都会是大规模愤怒的源头,但现在国家政治沦为对一成不变的或不断缩小的利益蛋糕的争夺,当紧缩开支的宣传四处可见之时,这种愤怒加剧了,任何不公平都变得更加无法容忍。就像我们在《盘旋待降》所提出的,针对腐败而又无能的统治阶级在管辖其危机政权时堂而皇之地采取不公平的政策,离散的怒火很大程度上界定了自2008年以来世界范围内阶级斗争和群众动员的上升浪潮。这一点,一如我们会在下文提出的,也是为何今天的非运动会如此频繁地针对警察,将其视作腐败和不公的残酷代表,而这在某种程度上也解释了为何反种族主义会在美国成为如此核心的动员力量。[41]

然而,每一轮群众动员浪潮都要面临的,是超越消极统一(针对种族主义、警察、精英)、达成积极且富创造力的社会或政治力量的能力有限。身份政治的永恒困扰正是这种能力有限的症候:由于其构成部分的原子化和碎片化,一波斗争无法体现和维系自身。某些时候,一波波斗争都会碰撞和瓦解在这些碎片上。非运动对于它们认为正在抽离自己的国家,倾向于同时攻击和抽离。从这一点上讲,美国人要求的“削减警费”(defund the police)反映出的是一种更为广泛的斗争趋势(在很多层面上看都是一种进步),不再寻求接管国家,而是单纯抗衡国家机器——以紧缩反对紧缩(austerity against austerity)。

传统的运动围绕相对稳定的意识形态结构和真正的共同体,如工会、群众党或国家社会主义国家而形成,而自2008年以来席卷全球的运动表达出的则是日益原子化的人们的集体化欲求。但是,虽说传统运动年代的终结在一定程度上也是意识形态的终结,但就像我们所观察到的那样,这并不意味着身份认同的终结。相反,身份在日益喧嚣和亚文化化的经济里激增,一如泰勒·科文(Tyler Cowen)所提出的,平均(the average)已经不复存在。[42]再也没有什么稳定的中心,有的只是一个高度割裂的、重组了诸如法西斯主义和社民主义等经典运动的基底的阶级结构。如果说1990年代克林顿和布莱尔的中间派政治,以及自1970年代以来兴起的身份政治早已预示这种变化,那么2008年以来一个时期所揭示的则是不断深化的身份的合流。

正如我们一再申明的,非运动扎根于资本主义停滞状态中,是对更加普遍的失序的主观表达。单单是抗议和骚乱的数量——还有它们逐渐的常态化——就把我们的时代与其他时代,例如说反全球化的年代区分开来。这也是为何我们会说,这个时代标志就是革命者以全球规模生产出来。来自不同政治意识形态光谱和不同身份分层的人们,正以反感、恐惧和愤怒直面统治秩序,并逐渐开始捍卫他们“逃离”无法负担的资本主义生活成本的权利。他们是没有革命的革命者,但在对峙资本主义再生产和渴求共同体的时候,非运动也表达出了与如此这般资本逻辑相冲突的潜力。

在这样一种语境下,政治——以经典的敌对与分裂形式——以复仇之势卷土重来。如今,身份政治宣告的是政治的归来而非后政治(post-political)时代(就像很多批评身份政治的左翼人士所宣称的那样)的诞生。但政治已无法再制造出任何有意义的稳定状态了。它将人们分裂和对立起来,让国家即使不走向内战也至少加剧冲突和分裂。但虽说身份的绝路(aporia)代表着所谓共同体的消失,我们却也很少看到人们盼望重回社民主义和法西斯主义的可怕世界。相反,我们往往看到在非运动所表达出的自由主义需求基础上,出现了对公有式存在(communal existence)的渴求。尽管看上去很奇怪,但在大量左翼变得日益保守,倒向为右翼助力的民族民粹主义的时候,自由主义和觉醒已经成为一种破坏性的力量。

正因如此,我们想宽慰忧心忡忡的读者们,他们可能会问:我们又怎么能够确信,当前时代的失序不会直接把我们推向一个威权主义秩序,加剧我们如今见证的自由主义和民主之间的鸿沟?阿拉伯之春不就走向了独裁和战争吗?占领华尔街运动不就预演了特朗普的上台吗?巴西反对交通票价上涨的斗争所引发的反腐败抗议,不也为博索纳罗的上台铺平道路吗?在全球范围内形成斗争的身份认同的逻辑,不是更加把我们推向一个法西斯主义世界吗?的确,非自由主义和法西斯势力正在蓄力,但把它们的崛起归因于非运动是不合理的,因为它们本身就是我们时代失序的表现,而左翼和右翼民粹分子则都在试图利用这种失序。再者,助长右翼民粹主义的文化反弹已经持续了数十年,远早于2008年出现的作为非运动原动力的崩塌。[43]

还有,瑞典和丹麦这种由左翼政府统治的国家出现了边境封锁、民族主义转向以及严苛的难民政策,以及波兰和匈牙利等国出现民粹右翼的胜利,这些明确揭示了在尚未被非运动撕裂的地方所出现的非自由主义的发展。在这个生产率停滞和去工业化的世界,当今的资本主义国家孤身一人,太不假思索地将公民身份建立在语言、文化和工作之上。这也是为什么世界上有越来越多的人被自由主义和民主的价值动员起来,逐渐被引导去仇恨警察——在不可治理的秩序下被指派干脏活的人。[44]

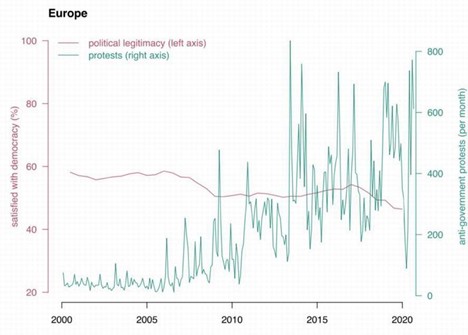

图4:欧洲的抗议与政治合法性,2000—2020年

三、世界新失序

贝亚特把非运动的出现与蒂莫西·加顿·艾什(Timothy Garton Ash)用以描述上世纪80和90年代东欧剧变的“refolution”,即通过暴力革命达成自由化改革,加以比较。[45]这的确是非常重要的先例,但艾什和贝亚特却都没有意识到其重要的原因。艾什没有看到,东欧的运动是对于苏联帝国崩溃的回应,后者预示着现代工业社会的危机。[46]而自此之后,西方世界也开始在自身滞涨和去工业化等方面一直在追赶前共产主义国家(见图1)。我们这个时代那些来得快去得也快的飞快扩散的起义,所表现的是长期停滞下全球经济秩序的破坏性状态和二战后崩解的地缘政治。

二战结束后的头一年,意大利马克思主义者、顽固的派系领导阿马德乌·波迪加(Amadeo Bordiga)写下了题为《马克思主义取向要义》(Tracciato d’impostazione /Fundamentals for a Marxist Orientation)的一篇文章,该文充满夸张的辞藻和驳杂的术语,以至于作者真正的洞见变成泥土里的宝石。[47],在“人民资本主义”(demo-capitalism)占据最高统治地位,共产主义理论本身已经丧失了预测社会变革的激进、试验性科学这一原始意义的情形下,波迪加试图澄清革命运动的定义。对于这位革命宗派主义者而言,反法西斯主义、民主和最终的马克思主义,这三位一体业已成为任何名副其实的共产主义视角的主要阻碍。他哀叹道,如今连“资产阶级体制里极度保守的运动也胆敢自称为无产阶级政党了”。[48]同盟国在1945年的胜利不仅打消了欧洲革命战争的前景,还把最初的共产主义想象重塑为了民主主义,后者最终导致的是无产者从工人运动中异化出来。因此,早在托马斯·皮凯蒂警告“婆罗门左派”(the Brahmin left)可能带来的后果之前,[49]波迪加就已经宣布,马克思主义正在变成属于中产阶级经理人的意识形态,而且更糟的情况会是变成自由主义和民主制的辩护工具。[50]

波迪加或许会同意马里奥·托仑蒂(Mario Tronti),后者坚称“工人运动并非是被资本主义击败,而是输给了民主制”。[51]然而,波迪加主张共产主义运动本身就给自身败给民主制埋下了伏笔。他对反法西斯的著名批评,以及他对轴心国胜利为何会引发内战并进而引发革命的反事实思考,在我们今天看来可能很离奇。[52]不过,波迪加对战后的判断会帮助我们理解非运动的成长,这些非运动常常为了看似自由主义的价值而战,自下而上地向国家施加压力,而同时我们也可以观察到映射出经理人危机的民粹主义右翼的抬头。上层和下层的失序贯穿了我们这个时代,而这种危机似乎正在摧毁漫长和平(美式和平(Pax Americana))的基础,这种和平曾经打断了此前一个时代的革命性展开。

特朗普、博索纳罗、杜特尔特、莫迪、奥尔班、普京甚至马克龙的崛起,揭示了现状其实是扰乱的一种,是大卫·兰尼(David Ranney)所说的“世界新失序”(A New World Disorder)。[53]就像最近在波兰和美国所发生的,选举越来越多在所谓“自由派”和“保守派”之间以微弱差距争夺,而在塑造政党忠诚度方面,年龄和教育程度往往比阶级更有决定性意义。[54]地球上的特朗普们在分裂民众,甚至在分裂统治阶级,使他们自相残杀,并且揭示了为自由民主而战很容易被激进化,就像革命者很容易被拉拢为黑衣人,准备拿起石头、盾牌和雨伞为民主现状而斗争一样。例如,乔治·弗洛伊德之死引发的起义曾一度成为反抗各地新民粹主义领导人独裁统治的渠道。但在“自由派”和“保守派”的对立之下,我们可以看到波迪加所说的“反形式主义”(anti-formist)的倾向,这种倾向加剧了冲突,并且重塑了我们当前秩序的社会形式。

通过对社会矛盾和社会体制的分析,波迪加否定了诸如“保守派”、“进步派”甚至“革命派”这些被赋予价值判断的表述。[55]他称之为“物种科学”的马克思主义的任务,是在“因循主义”(conformist)、“改良主义”或“反形式主义”的维度上理解每一次社会运动或每一种社会体制。[56]因循主义运动,指的是一股试图维持“现有形式和体制完整,禁绝任何转变并恪守不可易的原则”的力量。[57]改良主义运动则“虽然不试图迅猛且暴力地冲击既有体制,也会指出生产力的压迫过于强烈,并提倡对现有秩序采取渐进、局部的改变”。[58]反形式主义运动则相反,所做的是“攻击旧有形式,甚至在知道如何把新秩序的特征理论化之前就倾向打破旧秩序,导致新秩序不可阻挡的新生”。[59]

如果我们采用波迪加的分类法,那就可以认为,随着越来越多的人表达出对现状的不满,我们所目睹的是后者的逐年发展。非运动的增长反映的是后工业时代的不稳定性,因此可以描述为“反形式主义”。但是,这些爆发如果无法避免这种不稳定性隐含的内战与虚无主义暴力倾向(这本身就是悖论),要变成改良主义甚至因循主义也不难。波迪加的革命战争之梦已经成为(或者早已是)一个天真的幻想,它无法为无阶级的社会产生基础。利比亚和叙利亚的内战表明,战争可以如此轻易地将革命群众组织转化为一场金钱、军火和雇佣兵的骗局。[60]

但即便波迪加对战争的肯定是幼稚的,他对民主制的批评依然值得我们认真考量。2008年到2020年的事态表明,非运动在面对压迫和代议这个双面神(或者说战争和民主制这个最充分的形式)的时候找到了自身的局限。这两者或许会联手削弱非运动,例如与国家捆绑,或者变成正式的政党或工会。这种溃败出自非运动自身的需求,也出自非运动不能超越自身内在局限。但如果反政府斗争的积累能够像2008年以来每年持续那样子下去,那么非运动就有必要将对压迫和代议的本能批评发展为针对战争和民主制的无情批判。

任何策略如果想激发非运动中的反形式主义逻辑,就不得不走向关于政治中介之问题的讨论,从而也包括如何为反政治(一般是这么称呼)辩护的讨论。[61]如果起义要避免滑入战争或民主制这两种陷阱,那就需要一种战略视角,可以挑战无产阶级内部意识形态和身份认同的分野,包括工人和中产阶级的分野。我们可以打赌,封城的经济后果已经开始迫使人们一起对抗正在停滞和正在恶化的经济,而且这种后果会进一步导致世界各地显而易见的身份合流。就像黄背心运动将来自穷乡僻壤的人们——自然通常是保守派或右翼——与左派学生、心有不满的中产阶级,以及贫民区的无产者们联合起来一样,经济放缓和最近的停摆会给更多合流埋下伏笔。[62]有时候,这种混合带来的不确定性表面上似乎很可怕,这也是为什么那不勒斯的青年们在抗议封城时会感到有必要声明“我们是工人,不是法西斯分子”。佩里·安德森在2017年就警告说,制度胜利的原因之一,是左翼被恐惧而非愤怒动员起来。[63]但是,非运动勇敢地挑战警察压迫、封城以及对新冠病毒的恐惧的方法,不过是让成千上万人一起走上街头。随着经济继续停滞和非运动被推向更革命的方向,上述对资本主义常态——以迟滞(hysteresis)和并行的灾变论(catastrophism)为标志——的质问将变得更加重要。[64]

因此,战略反思还需要设想非运动需要采取什么样的手段,才能控制住资本主义停滞/去工业化,并为其中所包含的新世界打下基础。这既是它们当下没兴趣去做的,也是它们没有能力做的,因为这样会威胁到它们的自发性,并且某种意义上也构成了被动。但是为了生存,非运动必须激发人们创造某种生命形式(life-forms),这种形式能够依赖货币和雇佣劳动以外的东西存活。这隐含着要把生产资料当作对抗资本的工具的新用法——这些工具不仅能将我们从工作中解放出来,还能让我们一起分担必要的劳动,确保生活不仅仅是生存。[65]正如“世界的愤怒工人”(Angry Workers of the World)[66]近来所描述的,直接目标应该是让每个人都“在相应的社会生产率水平下,以更少的工作拿足够的收入”。[67]

然而,或许只有通过我们这时期如此特色的(不妨挑衅一点地说)跨阶级混杂形式,才能生产出这么一些人,在经济被去工业化(资本主义既使之可能又将之禁绝)统领的时候还愿意活在公有式存在之中。无产者、学生以及中产阶级被迫一同走向街头。拥有关键战略力量的工人,通晓如何重塑这个世界的工业化面貌的技术人员,他们是超越资本主义的关键;但是,除非他们能够走出自己的部门利益,与世界上不稳定就业或失业的群众汇合,否则他们的权力主张将成为阶级进一步碎片化的配方。因此,虽说有必要“扎根”于无产者生活,从而在挣扎中的工人那里建立国际纽带,但同样重要的是将工作场所与非运动联系起来,后者的发展溢出了大多数部门乃至阶级边界。[68]做不到这一点,将阶级分层为利益截然不同而不单对立的群体的分野就会迎来再生产。当然了,这种既迫使人们集结成羸弱的联盟又在全世界的无产者内部制造重大分野的摇摆状态,正是我们当前时代里一头头衰颓的庞然物和失败的利维坦的特征。

当下,一种病毒正在让文明机器几近停顿。它暴露了资本主义国家不叫停经济就不能保护生命,而这个经济早已与人类的存在本身密不可分。鉴于我们既不试图也没办法再造作为社民主义基底的增长机器,那就正如波迪加主义者们在1953年坚持的那样,只有为了激进的“资本的去投资(de-investment)”而奋斗一种出路。对波迪加而言,这意味着“生产资料相对于消费品的分配比例减少了”,我们准备的是一个“生产不足的计划,即把生产集中在必要的东西上”。[69]这种去投资和生产不足的结合已经通过封城(以及长期的经济停滞)证明了可能性。但要想掌控资本主义的衰退,就需要处理在非运动内部、在不同社会分层之间制造奇怪汇合的社会问题。

智利的高中生们抗议交通费涨了30比索,这演变为反对实行了30年的新自由主义宪政的群众运动(2020年10月宣布重新制宪):“不是30比索,而是30年(No son 30 pesos son 30 años)。”在法国,一场反对燃油费涨价的抗议很快变成了更大规模的动员,反对加剧的不平等以及独裁政府强制推行紧缩政策。而当斗争激化且很多起初诉求都达成之后——这并不罕见,原因很简单,压迫使越来越多人厌恶警察暴力而上街——非运动揭示了一个统一点:这些运动都是产生于经济停滞,又或者起码受其制约。如此一来,非运动中的身份合流能够帮助运动意识到,它们其实是经济下行的主观表达。我们已经指出,在如今这个时期,阶级意识只能是资本的意识。[70]而相应地,这一点在今天暗示的不过是:资本主义没有未来已经越来越昭然若揭。而当黄背心的参与者们在说“世界末日,每月月底”(end of the world, end of the month)时,不仅表达了他们所认为的我们这个时代的世界末日,还肯定了这个世界和这种生活的终结是创造一个新世界和新生活的必要前提。

图5:中东与北非的抗议与政治合法性,2000—2020年

四、现在我们都是杂种

我们已经看到,挥国旗唱国歌的乌合之众试图冲击凯旋门,以及美国有时候不分青红皂白就推倒雕像,这些都指涉了一种更加广义的只能称作反政治的模式。[71]但正如阿拉伯之春、黄背心运动,再到黑命攸关等当代的非运动那样,针对警察的愤怒往往意味着更加普遍的对政治的仇恨。这并不仅仅是因为警察是国家压迫的最直接体现,是街上的战术对手。如果说雕像是国家的死象征,那警察就是活象征,而在紧缩政策加致命疫情的年代,后者就显得更加鲜活。既然国家已经证明自己不能保护民众免受多头危机的影响,那它的主要作用很明显就变成规训民众以遏制危机引发的后果。也就是说,国家被还原到治安(policing)的功能之上。

如此一来,在法国流传的口号“人人都讨厌警察”或许指向了现代国家更广阔的非合法化,而现代国家的古代前身“城邦”(polis)在称谓和形式上都更加接近“警察”(police)。警察暴力、隔离、社交距离措施和封城措施(或者政客为此试图重启经济的愿望)已经激发了新一轮社会异见,这些异见折射出了当前政治代议的严重危机。当然,不是每个人都真的讨厌警察。西欧的调查常常显示出民众高度信任警察(虽说按阶级、年龄、国籍以及种族划分则有差异)。[72]尽管警察在独裁政权中普遍受到鄙视,但近来的紧缩政策也让很多新自由主义民主国家的警察具备了特别堕落与暴力的形式,他们在许多贫人及工人阶级社区那里已经变成国家的主要代表。[73]相应地,近来的调查显示人们对警察的信任度已经下跌,而且我们能看到苗头,表明警察已经不仅越发成为无产者和少数族裔的仇恨焦点,小资产阶级乃至富人也仇恨他们。

当然,其中一个原因在于警察暴行的例子和人们对其意识都增加了。警察普遍都是暴力的,因为这项工作需要且鼓励权威型人格,也因为警察所承担的保护财富财产角色常常使他们如奥威尔所说,变成工人阶级的天敌。[74]但是,警察暴行可能会因为他们的职权扩大而放大,他们先是执行紧缩政策,现在又执行封城政策。如果不致力增加警力,自觉时间和资源都有限的个体警官就可能更倾向诉诸简易程序(summary)或杀一儆百的惩罚方法。无论如何,他们在遏制和规训反叛措施的民众时发挥的作用都必然增加暴行,而暴行的升级反过来又不可避免地导致受害者和旁观者对于警方的敌意(真实的或虚拟的)日益增加。

此外,被憎恶的经历也会在警察内部产生某种“亚文化”身份,这种身份与很多反抗他们的人群并无二致:一种被围困的少数群体的感觉(蓝命攸关“blue lives matter”),这也会放大暴力倾向。当他们既无法感受到来自被他们规训的无产者的尊重,也无法感受到来自被他们所保护的富人的尊重时,他们也可能走向愤世嫉俗。因此,尽管“警察都是杂种”(all cops are bastards)这种说法没错,但同样合理的是,当他们感到(政客和精英的)抛弃、感到(那些他们管治的对象所认为的)非合法性时,警察也会将自己当成杂种——一个病态社会里不被认可的儿童们——并通过有恃无恐地残酷执法来炫耀“文明”规章,从中取乐。[75]借用《李尔王》里爱德蒙的对白,警察们“帮助帮助杂种们吧”(stand up for bastards)。[76]

越来越多的人会认同这种无耻暴行的可能性会带来真正的法西斯危险,并且产生出可以理解的反法西斯和反警察的反应。但就像卡马特在1968年就已经指出的:“把非人性都划归为社会总体的一部分,再把所有人性划为另一个部分,这么做是危险的”。[77]对卡马特来说,这么做的风险不仅在于违背了人道主义(humanism)(以及共产主义)的核心信条,也在于这么做会“实际上将瓦解警察力量的可能性排除了”。[78]在卡马特看来,把我们的攻击集中在警察身上是“延续某种仪式——警察在其中一直扮演着不可战胜的征服者的角色”。[79]与其将攻击警察认定为反叛的卓越战术,我们倒不如想想如何从战术上绕开警察,甚至好好利用敌营内部的潜在矛盾。[80]

当代的暴力批判——在一个战争只能带来失败的年代里是有必要的——无需退却;相反,它可以表明革命智慧的必要性,就像在白俄罗斯围绕着警察的女性们,或者像在波特兰前线保护的母亲之墙(the Wall of Moms)那样。但在讨论上百万人的自发行动时,过分强调战术和计划的重要性或许会是错误的。让警察和安全部队遣散的最佳途径是将抗议不断升级(因此往往非常暴力)。危及斗争持续展开的并不是骚乱(在弗洛伊德之死之后,我们看到烧毁的警察局可以动员上百万人),而是抗争的军事化。各种形式的专业化暴力都会阻碍非运动的发展,因为后者具备大量非专业革命者的形式,以便超越把抗议的解放潜力逐渐抽干的劳动分工。

最终,由于非运动而丧失合法性的不仅是警察,还有整个世界,这个世界里的政治把自身还原到只剩治安功能。通过剥去整个系统的合法性,非运动可以最为有效地打击警察。就像我们多次看到的那样,这么做会引发出动军队和内战幽灵出现的担忧。而到最后,驱散这种幽灵的只能是叛离。正如士兵必须叛离(传统上这是革命成功的必要条件)那样,警察和安全人员的叛离——如2000年在塞尔维亚发生的所谓推土机革命(Bulldozer Revolution)——将越发需要超越敌意,否则非运动将回归合流时一度开始超越的范畴、身份和角色。[81]

或许在憎恨警察的同时,我们也憎恨自己所变成的模样。这不是说我们憎恨“头脑中的警察”,而是说,我们愈发仰赖一套紧缩政策的基础设施,而这些设施最终建立在警察之上,但如果现在就排斥这些设施——如鲁斯·吉尔摩(Ruth Gilmore)所说的“有组织的遗弃”(organized abandonment)——只能注定英年早逝,而且不仅是死在警察手里。[82]某种意义上讲,我们都变成了杂种。但如果是这样的话,那么很明显的是,削减警费也好、废除警察也罢,都无法解决更深层次的问题。

削减警费所想象的是,要是把花在警察和监狱上的钱都重新分配到其他社会项目上,就能够解决本该由警察来管控的潜在社会问题。但这么做忽略了警察和监狱其实是最为廉价的社会项目,它们本身就是紧缩政策的写照,因此对解决再分配问题无甚裨益。[83]从实操角度来看,废除警察常常意味着用其他制度来取代警察(例如专业调解员、社工和私家保镖等),但这些制度可能会出现类似或相关联的病症。[84]但即便是更加激进的废警展望,在面对资本主义国家分派给警察的真正社会问题时也会摔跟头。那种让受害者决定处罚和问责的展望,可能会复刻当前监狱制(carceral regime)的处罚偏差。[85]不过,尽管呼吁减少伤害和转用修复式正义是完全合理的,我们也应该清楚地意识到这都超越了任何资本主义社会所能够承认(遑论承担)的范围。因为这需要我们承认,修复不等于赔偿(偿清一个人的债务意味着将自己赎出人际关系之外),并且资本主义让我们全变成了杂种(尽管我们都不单单只是杂种)。[86]

削减警费这一口号会在一个警察部队不仅相对凶残、而且有着深厚私刑传统的国家喊出来,或许也不奇怪。[87]“有组织的遗弃”应该让我们注意到这个事实:当政治被还原为治安时,警察的不在场(absence)就和在场(presence)一样的政治。这种“不在场的在场”政治可以对应出许多例子,这不仅是对美国狂野西部的想象,也包括很多由战争带来的局面(包括内战及其他),还包括很多被国家遗弃的贫困社区,例如主要由黑帮打理的巴西贫民窟。鲜为人知的是,这种例子也出现在吉姆·克劳法下的南方,那儿的警察常常拒绝进入黑人社区,除非有白人报警说是黑人犯罪的受害者。[88]近期的案例则包括在一些美国城市宣布的“无警区”(cop-free zones),比如西雅图的国会山自治区(CHAZ)——如果将之视为独立国家(某些参与者就是这样提议的),那里的凶杀率可能是世界上最高。[89]今年夏天芝加哥南部的凶杀率一度和巴西相当,因此我们可以更清楚地意识到,废除警察却不消灭资本主义的话会有什么情形。芝加哥大学位于海德公园,这是城市南部大片贫困之中的富裕孤岛,那里的私人“警察”获得的经费比当地所有辖区加起来的还要多。毕竟对于有钱人而言,私警终究是更加划算的安排:如果你只需要保护自己的飞地,又何必把税金浪费遍布城市的警察部门上呢?

在抗议者的压力之下,明尼阿波利斯市议会在2020年6月不仅表决削减警费,还中解散了警察部门。尽管看起来他们会食言,但如果他们效仿新泽西州卡姆登一样的废警模式,那最多也就是给警察部门换个名字。[90]更加激进的废警想法有时会被民兵兜售,他们整个夏天都在明尼阿波利斯的街上巡逻,寻找传说中的“白人至上主义劫掠者”。[91]对自身经历迥然不同的描述表明了暴力问题的复杂性,因为暴力在活跃人士、店主和犯罪率高企社区的居民那里有不同的面貌。20世纪的革命史表明,在内战的迷雾下,要辨清政治性暴力和反社会的暴力是几乎不可能的。[92]但革命者为保卫从国家和资本手中赢取的阵地而进行的必然混乱的尝试,不应与邻里守望和保护私产的“社区组织”武装(往往明里暗里和当地警察勾结)相混淆。[93]

从这些例子中可以清楚地看出,斗争本身很容易成为无政府状态和混乱的消极表现,而这正是特朗普们想要激化的。[94]就像阿甘本就2013年雅典所说,“真正的无政府状态是权力的无政府状态”。[95]这一点或许可以从智利起义的一个流行口号体现出来:“我们并非在战争中(No estamos en Guerra)”。[96]这句口号针对的是皮涅拉总统,他在2019年10月的一场演讲中公然宣称:“我们正和一个非常强大的敌人开战,这个敌人会不择手段地使用暴力”。在这个以及许多例子中可以看到,世界上的非运动似乎悖论般代表了秩序一党,然而警察不过是变成了无政府一党的武装力量,只会加剧冲突,将我们的世界撕开。

当然,采用抽象的非暴力原则是愚蠢的。令人难过的是,智利的起义自2019年10月以来让至少30人丧生,约500人眼部受伤。但显然街头的群众并不渴望混乱,也不期盼暴力。智利的抗议者将圣地亚哥的非运动中心巴克达诺广场(Plaza Baquedano)改名为“尊严广场”(Plaza Dignidad)后,以此宣布他们追求有尊严的生活。我们或许能够勾勒出一条(残破的)线索,把2019年的“我们并非在战争中”和1968年的“要做爱不要战争”,乃至1917年的“和平、土地、面包”连接在一起。因为共产主义的历史不仅是阶级斗争的历史,也是一部对敌意对敌意的历史,是反对将被统治阶级分为敌我的对立做法的叛变。从这一点上讲,它渴求的是和平。

图6:盎撒国家的抗议与政治合法性,2000—2020年

五、一门物种的科学

在《尾注》第三期的《盘旋待降》一文里,我们把阿拉伯之春和占领华尔街运动核心的心之所念描述为一个问题:如何使无产阶级(以及心怀不满的中产阶级)的各式碎片构成为广场上一股连贯势力。如今回想起来,它们都是非运动大潮刚刚涨起时的信号。但“构成的问题”(problem of composition)传统上更多被理解为一种“身份政治”的问题,这种政治似乎伴随工人运动的消亡而出现。[98]

说反身份政治是身份政治最糟糕的产物的话也不算夸张。许多批评身份政治的左翼人士假定,工人运动的残余依然可以围绕着一个身份问题而集结起来,那就是从未远离其核心的“公民民族主义”。[99]但我们也已经看到了,只有右派才能够在这片领域欣欣向荣。不过,“身份政治”并非只是一个在社民左派上空游荡的幽灵。事实上,这个词已经变成一种几近普遍化的公开攻讦了。这是因为,即便那些最“觉醒”的人也往往采用同样的术语(或同义词)来批评那些试图缝合不必要分野,或者用可疑的说辞去代表被压迫者中无比精细的亚群体的人。这也是为什么我们认为“身份政治”指涉的不仅是当代非运动所要面对的一系列局限。从更广义的角度——我们就是这样使用这个术语的——身份政治形成了今天大多数斗争上演时的领域,也因此形成了必须直面上述局限时所在的领域。

经典的社会运动无论左右,都只能在衰败的资本主义的土壤上开展,而今天世界上的非运动正在缓慢地,或者可能马上就会迅速地重塑这片土壤。在《启示录与革命》(Apocalypse and Revolution)中,切萨拉诺(Giorgio Cesarano)将身份政治的早期例证描述为“反革命的解放运动”,尽管它们有所偏颇,却造就了“对真正利害关系的来之不易的认识:将我们这个物种从意识形态之中解放出来,对每一种分离的必然超越,对总体性观念的武力征服”。[100]用波迪加的话来说,除了因循主义和改良主义的维度(“反觉醒”无休止念叨的心之所念),这些运动也包含了明确的反形式主义要素,也就是它们重组了争辩得以展开的基础本身。

非运动的核心组织原则是他们对总体认为的不公或腐败,特别对警察、政客或精英的怒火和厌恶。但是在斗争的演变过程中会有这么一个节点,人们体验到这种消极的统一(通过敌意达成的统一)是不够的。我们通过对于何为错的共同感觉而统一起来,但又恰恰限制于这种与“错”的关系,而要超越这种限制,只能依靠阐明关于“善”的共同愿景。此外,我们在愤怒和愤慨的旗帜下走到一起,但背后关乎利益和忠诚的真实分野依然被掩盖。人们有些时候会难免感受到这些分野,并往往以暴力的方式感受。即使这场斗争似乎不光针对某个特定敌人,斗争者还包括阶级中某个特定部分(如黑人、原住民、青年、移民)的斗争,即使这些人可以呈现为最受剥削、最愤怒、为整体挺身而出的人,情况也是如此。

今天,如此这般的整体是无法被代表的,以至于某些形式的身份政治倾向去勾画超出特定工作场所或阶级部门的任何阶级斗争所具有的潜能和局限。的确,这样的斗争只能够借助直面和合流让工人阶级深陷其中的身份分离来延展自身。阶级被切分成各式情景,每一式都能代表局部,但没有一种可以清晰地联系上某种政治忠诚和利益群体。而且也鲜有方案去解决协调问题,让这些局部的身份可以一起校准,充分反映作为整体的阶级。

例如在美国,阶级是以“种族”为中介的;整个社会之中最贫困且最受剥削的阶层是不成比例的非州裔或原住民后裔,而这些后裔的特征又常常被识别为该社会阶层的特征。当然,这种表象形式的问题不仅在于,存在着一个非州裔或原住民后裔中产阶级,他们的存在必然与这种文化定式有冲突;而且还在于,贫穷的白人在这种视角下常会被误解为享有特权。在一个自由派美国的想象之中,白人工人阶级已经被视作无可救药的种族主义者,是一群与被唾弃的特朗普基本盘相应的“一篮子卑劣人”。保守派则坚持将这个群体与早已倒闭的由男性养家糊口工种——包括警察——联系在一起,这些人的体面与“底层”(underclass)黑人应有的病态形成鲜明对比。这两派都认为,阶级同时根据道德和种族的界限,被分裂为值得帮助的和不值得帮助的穷人了,但在这种一刀切二分法之中,哪一个“种族”应该被对应到哪一边,很大程度上则仰仗旁观者们对自由派或保守派的忠诚度。

尽管美国的种族政治是由身份中介阶级的一个极端案例,但这绝非专属美国的例外。围绕身份展开的斗争在所有地方都已经主导了政治领域。这不是因为人们越发种族主义、性别主义或者恐同。相反,这几种视角尽管在当代政治重整之中变得更加突出,但总体已经衰落。[101]总体趋势是,更年轻、自由化且偏进步派的世代直面保守且常常是上了年纪的世代,后者(由于他们的财富和更倾向投票)对政治常常有不成比例的影响力。在这种语境下,民族主义和民粹主义变得愈发醒目,但这本身并不意味着方向改变,因为所有的主流政治(包括左和右)归根结底都是国家的、公民的、人民的以及民族的政治。发生改变的其实是,世界上的非运动用它们反形式主义的势头去扰乱因循主义政治。

如今所有的政治都趋向身份政治,这不是因为身份的分野已经澄清并固化了,而是因为它们越发遭到挑战和合流。一方面,这是进行中的资本主义停滞的简单功能,在这里生产过程的转变与日益糟糕的经济走势相结合,共同损害了人们对就业、健康、住所和家庭生活稳定的期盼。另一方面,每当与稳步恶化的条件作斗争的需要超出了阶级碎片之间合作面临的实际限制,每当非运动涌上街头、广场和环路时,身份就会受到进一步挑战,甚至其存活与否都成问题。这些空间必然会合流,因为生产它们需要离散身份的主动合流。这个进程负担累累,因为它涉及到身份政治的高危腾挪,总是有沦为表演性质、变得苦涩甚至暴力的风险。

黑命攸关最新一轮迭代因此也可以视作实例,表现了非运动的全球积累所具备的一般模式。自5月26日以来席卷全美的示威、骚乱以及对纪念碑的冲击,代表了由迄今为止分离乃至互相对立的要素的巨型合流。在这种融合之中,内部分野激增,既包括业已存在的身份,也包括斗争抛出来的新身份。在弗洛伊德之死引发的叛乱中,我们可以指认出“日”与“夜”的分野,二者分别对应中产阶级的和平抗议以及无产阶级的骚乱和劫掠。[102]我们也可以论及“暴力”和“非暴力”之间的分野,或者是大城市和小城镇之间的分野——很多小城镇第一次见证了示威发生。但最惊人的或许还是要属这些抗议中的种族构成。

毫无疑问,无论是在最初的明尼阿波利斯骚乱中,还是在后来芝加哥和费城的有针对性的劫掠事件中,黑人无产者都起了带头作用。[103]然而,在绝大多数抗议活动中,甚至在许多骚乱中,所谓“白人”参与者似乎也构成了上街人群中的多数。询问人们是否参加了抗议的民调、社会学家们进行的大规模调查、多数由警方公布的逮捕记录,甚至是一些对骚乱地点的手机数据分析,这些情景都能看到白人占多数。[104]左派和右派都经常忽略这一事实,大概是因为做会干扰他们自己的认同感。但恰恰是“美国白人”的大规模动员标志着这场起义截然不同于其他类似的运动,例如2015年的黑命攸关运动,以及1960年代席卷美国城市的骚乱潮。[105]

可以将此解读为对“白人性”的大规模背叛,这响应了种族主义态度逐步但持久的减少,特别是在年轻美国人之中。但如果“反种族主义”是这场运动普遍的口号,那么澄清它对于不同的人有不同含义就变得非常重要。在这场运动引发的整个文化的涟漪效应中,我们可以察觉到表演性反种族主义的显著抬头,这种做法围绕着个体对种族主义表达和反种族主义美德的主张而展开。这一点不仅在网络讨论和高等教育等惯常语境下看到,也能在议会政治,乃至某种程度地在街头出现,此时巴不得出来管治种族界线的民族主义残留力量助长了这种做法。我们可以很容易看到这样的例子:民主党政客穿着肯特布(Kente cloth,【译注】来自加纳的布料,在西非乃至非洲十分流行)做成的衣服跪下;白人基督徒象征式地为黑人牧师洗脚;越来越多人打着“多元化导师” “黑人领袖”旗号,似乎总在告诉中产阶级白人他们想听的话:退回去,呆在自己的道上,继续非暴力,退回到赎罪和救赎的个人操练之中。[106]

然而重要的是要认识到,这在5月26日之后已不再是反种族主义的主导形式。相反,我们所看到的是某种与本文所述的“身份政治”更加接近的东西:这种政治,属于那些明白这个道理的人,如果他们要继续成为反警察(和警察背后的政治)的势力,他们必须主动挑战种族界限造成的分野。我们在横幅上看到、在口号里听到了跨种族团结的表达,但它们是经由针对同一目标的协调行动来实现的,无论是包围一个辖区,推倒一座雕像,还是保护人群免受警察的攻击。而当活动家们在这种情形下试图对人群进行种族隔离(或者试图验证人们关于种族的心底话,从而建立想要的多样性)时,他们所完成的、人们也正确地看到的,恰恰是在分化和削弱运动,因而干了警察和法西斯分子的活。

事实上,可以把这场起义视作后到的、务实的反种族主义形式对抗先到的、表演性的形式。毕竟,抗议者们主要的攻击对象是那些由自由派市长领导的行政机构,这些人里有很多的职业生涯都建立在表演性的反种族主义小把戏之上。这些市长里头有相当数量的黑人女性,而他们如今却在保护杀人的警察,监管抗议者的暴行待遇,以及把路桥收起来,将黑人占多数的无产阶级挡在富裕的市中心之外(芝加哥就是这样做的)。他们的多元化和包容性话语无法劝服黑人无产者不要放火,不要劫掠他们管理的城市,但他们也无法说服美国白人们留在家里“配合工作”。相反,成千上万(或许数百万计)的白人奋起反抗这些自由派的、黑人或有色人种的市长,而且多数情况下,他们能够与自己的黑人友邻们并肩作战,没有居高临下。[107]

但如果说弗洛伊德之死引发的叛乱代表的是“对白人性的背叛”,那也不完全是《种族叛徒》杂志曾经捍卫的那种形式。这并非以工人阶级力量为目标的战略性背叛,而是新自由主义的主体被怒火和厌恶所推动而发起的背叛,他们拒绝成为自己,并在斗争的合流之中短暂体会到他们可能成为的模样。这是我们所说的“合流”带来的积极意义。当伊斯兰主义者们走进开罗解放广场(Tahrir square)时,当法国国民阵线的支持者们加入环路封锁时,或是当智利的中产阶级们走上街头与无政府主义者和极端分子共同对抗警察时,我们也能看到这种积极意义。这种跨越政治、文化乃至种族界限的合流,与反种族主义的自由派的想象所能梦想到的情况(尤其是对于那些在精英主义的秩序被撼动时已经没有什么可失去的无产者们)相比,来得更普遍更简单。

融合,尽管在斗争的热浪中是可能的甚至很容易,却难以持久。[108]而且尽管非运动的合流常常以背叛“我们是什么”为前提,非运动却鲜有机会让我们把旧生活抛在身后。我们反叛一种孤独的状况(社交距离措施和封锁只能加剧这种孤独),但反叛本身很少能够满足社区对饥饿的不满,而后者才是导致反叛出现的原因。[109]一些社会活动人士的确会见面,而且很多人甫一参与其中就成为活动人士,但是不存在策略共同体,有的只是政治身份和策略性身份的短暂联姻:黄背心、民兵、反法西斯(antifa),以及“社区领导者们”——一个由部落、帮派和诈骗团伙组成的世界。[110]在促成社区的集结,或者在工作场所的组织行动建立持久的纽带方面,非运动一直举步维艰。相反,它们所做的是骤然打乱日常生活,像黄背心运动那样用编了号的“行动”来标记时间,又或者像每周五在智利举行的大型示威那样,人们会在运动当天以空前规模集结,表达他们的怒火,然后又迅速退散,要么是回到个人生活之中,要么是回到各种身份小圈子里。

这种一致性的缺乏也不是什么战术或战略优势。动员之所以压倒警察,靠的是动员的范围和规模,不是策略的多样性,而往往要对这种范围和规模负责的,恰恰是警察起初的暴行。所有的参与者都能看到,如果超过了某个节点,动员的合流——即欠缺持久的组织——会阻碍斗争的延伸。然而,非运动在合流参与者身份的过程中代表了一个坩埚,我们可以在里面新型人类正在形成,他们不会像阿甘本或其他人害怕的那样惊慌和温顺。我们已经论述了,非运动利用了日常存在、因而也包括人类生活的再生产的变化并将其激进化。这些变化使得我们最近十年目睹的街头抗争的爆发变得可能。我们敢打赌,这种人类学转变会在街头斗争被镇压之后,或是因为缺乏组织和耐力而熄火之后还能继续,因为非运动是我们当下时代反形式主义式(anti-formistic)逻辑的表达。

身份认同的合流是反叛在今天得以可能的条件,但也是需要超越的局限。从短中期来看,我们期望合流能够在实践和理论层面上成为受关注的问题(problematized)。这种局限或许意味着需要有新一类组织,就如一个朋友最近说的(借用一个地下嘻哈组合的名字):一种“有组织的合流”(Organized Konfusion)。[111]人们甚至可能将之称为“共产党”,不过正如一些同志最近指出的那样,它得长一副与那些旧党非常不同的样子。[112]它特别需要诉诸不再被工人运动的残余像议员一样质询、而且被迫与部分过剩人口和阶级降级的中产阶层一起反叛总体贫困化的无产阶级。因此,这样一个隐形的党还不得不诉诸那些已经以空前规模、以表达了我们这个时期的波动的浪潮形式上街的叛乱群体,不管他们是流氓还是一无所有的中产阶级。这个党甚至可能要诉诸阶级中那些正在被动员起来反对非运动的人,从而打破使警察壮大、将斗争推向战争逻辑的敌意。然而正如我们本文反复论述的那样,鉴于非运动是资本主义停滞的主观表达,或许非运动最重要的任务还是要意识到这个潜在的状况,并将自身指向一个业已处于慢性衰落的系统的潜在终点。非运动表明无产阶级不再拥有任何浪漫任务。[113]无产阶级不能为了统治权而动员人民或斗争。相反,它只能继续抵抗任何尝试振兴政治世界的做法,从而超越我们这个摇摇欲坠的秩序——某种程度上,这一秩序早已开始瓦解阶级社会的基础。

走出我们这个无政府主义时代的蹒跚第一步,在于非运动渴求人类共同体时所目睹的身份合流。这一渴求直到现在依然没有被胜利满足,因压迫而止步,这也是为什么我们认为这个时代会继续表现为没有革命的革命者的积累。饥饿的人们穿上了黄衣,使用身份的而不是阶级的碎片化话语,因为左派的整个框架都已经垮塌了。如果说在弗洛伊德起义期间务实的反种族主义压倒了表演性反种族主义,那是因为革命的务实主义不再从意识形态这个死寂世界之中汲取诗意了。21世纪的革命必须“任凭死人去埋葬自己的死人”,[114]从而抵达它自身的内容。因此,当代的物种科学的任务在于再一次阅读我们时代的符文,从而理解非运动本身如何揭示了我们当前时代反形式主义式的趋势,以及我们在非运动的合流中,如何分辨我们称为资本、国家和阶级的社会形式的消蚀。鉴于共产主义是消灭这些社会形式的真实的非运动,我们想对直面摇摇欲坠的秩序的群众说:前进吧,野蛮人!

回到本书主页

[1] 【译注:原文为 “Onward Barbarians,” Endnotes blog 2020 (endnotes.org.uk/posts/endnotes-onward-barbarians)。庄沐杨译,怀谷校。本译文原载于澎湃新闻·思想市场(2021),现补充部分脚注。】

[2] 在美国的这些活动并非来自基层的自发反抗,它们要么与致力于打破大型科技巨头垄断的团体相关,要么与基层工会成员网络劳工笔记(Labor Notes)下属的“亚马逊人联盟”(Amazonians United)有关。

[3] 一名支持特朗普的雇佣警察(rent-a-cop)在威斯康星州的基诺沙(Kenosha)杀害两人,之后这场运动以一种更令人熟悉的反法西斯(Antifa)模式展开。作为这个混乱时代的写照,特朗普和拜登之间的第一场总统选举辩论讨论了这样一个堪称犯罪学研究启蒙的问题:在NPR和《纽约时报》的自由派记者持续开展对极具反叛意味的无政府主义的研究情况下,反法西斯(Antifa)是“一种理念还是一个组织”?

【译注】匿名者Q(QAnon)指发源于美国、遍及西方世界的一场基于阴谋论的右翼运动;“对角战线”(Querfront)原本指德国魏玛共和国时期极左与极右组成联合战线的做法。

[4] 参考前共产主义无产阶级武装组织(PAC)的成员巴迪斯蒂(Cesare Battisti)在狱中所写的,“我们所目睹的不再是一场意识形态的战争,而是资本对于人类身体和精神交流的一次决定性的攻击”;再有,招来诸多左翼人士批评的阿甘本对于封城的抨击;以及情境主义者桑吉内蒂(Gianfranco Sanguinetti)所主张的“我们正在见证一个资产阶级民主制,及其议会、权利、权力与反权力下的世界与文明的解体与终结。”

[5] Julien Coupat et alii, “Choses vues”, Reporterre, September 4, 2020

[6] World Bank, “Covid-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II”, June 8, 2020 以及Carmen Reinhart & Vincent Reinhart, “The Pandemic Depression The Global Economy Will Never Be the Same” Foreign Affairs, October 2020.

[7] Kamunist Kranti,”A Glimpse of Social Churnings: Attempts at Conversational Interactions during Global Covid Lockdowns””, September 2020.

[8] 比如见Mikkel Bolt Rasmussen, Trump’s Counter-Revolution (Washington, USA: Zero Books, 2018). 关于反革命的经典文本,见Amadeo Bordiga, “Lezioni delle controrivoluzioni” Bollettino interno del PCInt (1951), 最近的英译本见The Science and Passion of Communism: Selected Writings of Amadeo Bordiga (1912-1965) (Brill 2020), pp. 268-282.

[9] 当然,如霍尔德伦(Nate Holdren)最近指出的,特朗普其人几乎没有什么卓越之处。除却种种景观之后,特朗普无非将他的阶级立场人格化了。他在纽约的财政风波中尝到了甜头,趁乱攫取了公共资金。自那之后他就进入到了持续的躁狂状态之中,乱中求险财,并且充耳不闻有关其财产来源的质疑,以求在下一次重大重组(或破产)之前搜刮更大的利益。然而,他所采用的取代行政部门、在推特上直接宣布炒掉手下的做法本身具备政治意义,一如我们在本文所罗列的理由那样。特朗普所传递出的信号是,我们这个时代的强人只会制造分裂,引发内战的担忧。就像迈克·戴维斯(Mike Davis)最近对于拜登胜选的分析所得出的戏剧化结论:“特朗普总统任期内将过去的深层结构问题挖掘出来,而且已被默许扼杀掉我们的未来。内战?不可避免会出现类似的比方,它们也不应该被轻视”。Mike Davis, “Trench Warfare: Notes on the 2020 Election”, New Left Review no, 126, 2020.

[10] 委内瑞拉记者莫伊塞斯·纳姆(Moisés Naím)最近指出,选举正在失去稳定的力量,“深刻的政治分歧现在困扰着世界上大多数民主国家。它们变得如此极端以至于许多公民将自己的政治身份定义为“反对派”(the other side)。”……通常情况下,人们对政见不同者的愤怒和敌意是如此之大,以至于反对者甚至不被接纳为合法的政治主体”。Moisés Naím, “The Winner of the US election? Polarisation”, El País, 24 Nov 2020.

[11] 这种非自由化的其中一例要属西班牙在2015年通过的旨在打压社会运动《公民安全法》(Ley Mordaza),该法在新冠肆虐的情况下被广泛使用。另一例则出现在法国的《安全法》中,该法禁止在社交媒体上传播有关警察的影像。诚然,我们不能简单地把自由主义和民主制等同起来,中间派的穆恩克(Yascha Mounk)和斯大林主义者洛苏尔多(Domenico Losurdo)提醒我们要注意自由主义传统中的贵族化及非民主面向。但自由主义是资产阶级权利的主要意识形态,且正是这些权利的危机造就了我们当前的时代,可能还包括西方专制主义的兴起。因此,当我指出斗争具有自由主义面向时主要是指如下事实:1,人们以斗争反对权利的消失;2,他们作为新自由的人类主体被生产出来,采用往往偏自由主义的措辞、提出自由主义的诉求;3,他们表达了贤能和自由主义秩序如何在全世界衰落并丧失合法性。

[12] 本图和所有下图中的数据均来自 GDELT 事件数据库(右轴)和《2020 年全球民主满意度报告》(左轴)。GDELT 使用自然语言处理和数据挖掘算法从传统媒体和社交媒体中识别抗议事件。我们从其数据库中提取了所有被编码为由平民领导的反对政府、警察、司法机构、企业或精英的事件。为了估算民主合法性,罗伯托·福亚(Roberto Foa)和他的同事们从 3500 项调查中收集了 400 多万份答复,内容涉及人们对本国民主的满意度或不满意度。这些按人口加权的季度数据由福亚慷慨提供。

[13] 值得注意的是这些示威和抗争涉及的人数都比以往多得多,持续时间也更长。2010年是全球罢工潮的起始点,而在2020年,我们见证了印度历史上最大规模的罢工,法国自1968年以来持续时间最久的罢工。弗洛伊德之死引发的抗议则是现代美国历史上最大规模的社会运动;在英国、智利和加拿大,我们则分别见证了过去数十年来规模最大的示威、动乱以及占领校园运动。

[14] Jacques Camatte, “De la révolution”, Invariance, series II no. 2 (1972).

[15] 同上。

[16] 事实上,一些已经取得的胜利并非微不足道,反倒是决定性的。2018年初突尼斯的抗议导致政府预算案撤回;几个月后,约旦总理穆尔基(Hani Mulki)由于国内抗议,不得不和伊拉克总理迈赫迪一样辞职;黎巴嫩在2019年的抗议迫使两位总理哈里里(Saad Hariri)和迪亚布(Hassan Diab)相继下台;2020年智利全面修宪,秘鲁的抗议则使得临时总统梅里诺(Manuel Merino)下台,而危地马拉在该国的国会大厦被部分烧毁后也撤回了预算案。

[17] Wildcat提出的令人信服的观点是,从全球角度来看,我们正处于一个罢工与骚乱并存的年代:“从2006年至2013年这段时间的特点,是规模前所未有的街头大规模群众抗议、罢工和起义浪潮。根据FES基金会纽约分会的报告,只有1848、1917以及1968年的革命颠覆能与这一波运动浪潮相提并论。该智库分析了2006—2013年间87个国家的843场抗议,涵盖90%的世界人口。抗议有各种类别,包括反对社会不公正,反对战争,支持真民主,反对腐败,反对食品价格上涨,反雇主的罢工和反紧缩的总罢工。”

[18] 2020年的公投给这些运动带来了真正的胜利,但这并不一定意味着靠民主休养(recuperation)可以缓解冲突。相反,这可能意味着一个更广泛的、划时代意义的变化,而这时代可以说是从皮诺切特的新自由主义独裁开始的。

[19] 估计单单在五月和六月就有1500—2600万人参加抗议。见Larry Buchanan et al. “Black Lives Matter May Be the Largest Movement in US History” in The New York Times, July 3, 2020.

[20] 见Asef Bayat, Life as Politics : How Ordinary People Change the Middle East (Cairo: American University, 2013) and “The Urban Subalterns and the Non-Movements of the Arab Uprisings”, Jadaliyya website 2013.

[21] 见卡马特的“Lettre à propos de Greta Thunberg”, May 20, 2019, Invariance website.对卡马特来说,被动反叛并不是一个贬义词,也不是葛兰西意义上的“被动革命”,它更像一种地震活动或者物种的痉挛反应。

[22] “The Urban Subalterns and the Non-Movements of the Arab Uprising” Jadaliyya website 2013.

[23] 就像我们在下文第5节指出的,当工业资本主义的增长引擎放缓,并且工人运动沦为部门的高压群组时,身份就会逐渐成为阶级斗争的中介。

[24] 尽管我们拒绝“身份政治”一词带来的负化合价,但也不会以正化合价取代之。当我们使用这个术语时,我们强调的是其“反形式”的性质。对我们来说,这个概念是分析性而非规范性的,它意味着对身份的艰难谈判在当今世界既是大规模民众动员的前提,也是其结果。

[25] 类似的安全法规最近已经在香港施行。希望“行列排头兵“(cortège de tete)能比一线人员更成功。【译注】 “行列排头兵”指法国示威过程中出现的新做法。传统示威队列最前头的往往是传统工会领袖,但近年示威队列的前头开始由激进年青人组成(类比香港反送中运动中的“勇武派”),他们负责与警方进行激烈对抗,而传统工会和政党领袖等组织者则在后面。

[26] 见Christoper Lasch, The Culture of Narcissism (Abacus 1980), Jean Baudrillard, America (Verso 2010) 和Sergio Bologna, “The Tribe of Moles”, 1977. 后一个文本尤其值得重读,因为博洛尼亚描绘了构造我们这个时代的抗争的国家所发生的深刻转变:“‘政党制度’的目标不再是代表抗争,也不是中介或组织抗争,而是将抗争指派为‘经济利益’,然后将自身安置为国家的特定形式,与社会中的运动相分离、相敌对。政治制度变得更加僵硬,更露骨地与市民社会相对立。政党制度不再从底层‘接收’突刺,而是控制和镇压突刺”。

[27] 工作、贫困和收入过度决定了非运动,但无产阶级化作为分离的主要机制,既安放了身份也破坏了身份,或者说,通过在日益碎片化的劳动力市场中使利益特殊化来安放身份。

[28] Matthew Yglesias, “The Great Awokening” Vox April 2019. 吉尔·多维是在过去几十年间反复提醒我们资本主义和共产主义都具有的人类学维度的众人之一:“共产主义之为人类学革命,其意义在于要解决马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)在《礼物》(1923)里分析的:一种更新后的给予、接受和互惠的能力。它意味着不再将我们隔壁的邻居当作陌生人,但也不再将路边的树当作由市政工人照料的风景。共产化是一种与他者和自身都不同的关系的生产,在这里团结不是出自外在于我们的道德义务,而是出自实践行为和相互关系”。Gilles Dauvé, “Communisation”, Troploin 2011, 着重号来自原文。

[29] Asaf Bayat, Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring (Stanford University Press, 2017), xi.

[30] Michael Lind, “The Double Horseshoe Theory of Class Politics” The Bellows, July 16, 2020.

[31] Carl Schmitt: Staat, Bewegung, Volk (Hanseatische Verlagsanstalt, 1933).

[32] 见Gilles Dauvé, “Yellow, Red, Tricolour, or: Class & People”, June 2019. 另见Temps Critiques, L’évènement Gilets Jaunes May 2019.

[33] 见我们《旧金山论纲》的第八点: “我们说阶级意识在今天只能是资本意识的时候,指的就是这个。物产者为生活而战时,必须消灭将他们相分离的东西。在资本主义里,分离他们的东西也是统一他们的东西:市场既是他们的原子化,也是他们的互相依赖。正是因为资本意识成为我们的分离中的统一(unity-in-separation),我们才可以在现存的状况之中安放人类的共产主义能力,即便这种能力只是相片的底片。”【译注】本文集没有收录。

[34] 见Gáspár Miklós Tamás, “Telling the truth about class” Socialist Register 2006.

[35] 智利的左翼分裂成为无数政党、派系和团体,这表明左翼已经成为种种身份认同之一,且这种身份本身对于非运动的成功与发展并不重要。

[36] 本文所用的“野蛮人”一说及本文标题出处都源自波迪加的文章“前进吧,野蛮人!”(“Avanti, Barbari!” Battaglia Comunista no. 22, 1951)。关于野蛮主义更全面的讨论,见Robert Hullot Kentor, “What Barbarism Is” , Brooklyn Rail, February 2010. 罗斯·杜塔特(Ross Douthat)的新书《衰败社会》(The Decadent Society )认为,野蛮人太过“无组织,领导不佳,阴谋论和反智”,不足以威胁我们这个“衰败社会”。相当惊人的是,这位美国明星保守派不但蔑视群众拒绝家庭和工作,甚至拒绝性,他还揭示了今天的保守派能希望保存的只有资本主义的进步。但是,非运动标志这种进步的终结,并揭示了衰败可能是我们走出僵局的唯一方法。阿多诺在他那篇论斯宾格勒《西方的没落》的出色论文里已经接近看到这一点了:“在一个充满残酷和压抑生活的世界里,通过舍弃对这个世界及其文化、粗糙和崇高的效忠,没落成为一种可能获得更好生活的避难所。在斯宾格勒的命令下要被历史抛弃和消灭的无权者,是这种文化的否定性内部一切事物的否定性体现,这种否定性承诺(不论有多羸弱)打破文化的独裁,终结史前的恐怖。他们的抗议蕴含着唯一的希望:最后拍板的不是命运和权力。能够对抗西方衰落的,不是复活的文化,而是默默蕴藏在其衰落形象中的乌托邦”。T. W. Adorno, “Spengler After the Decline” Prisms (Cambridge 1997).

[37] 【译注】“泛希化”一词来自希腊的泛希腊社会主义运动党(PASOK)。该党成立于1974年希腊结束军事独裁后,在1977—2012年间是希腊两大党之一,并且长期执政,但因希腊债务危机和施行紧缩政策,支持度连年下降,在大选中的得票率从2009年的43.9%大跌至2015年的4.7%,因此被用来指称其他社民党类似的衰落过程。

[38] 弗洛伊德起义的组成相关证据见下文第五部分。

[39] 这场罢工成为法国历史上持续最久的总罢工,直到因应疫情的封城令颁布才终于中止。见Rona Lorimer, “French Strike in the State of Exception”, Endnotes Sept 2020.【译注】本文集没有收录。

[40] 甚至在智利(即将)推出新宪法之时也是如此,因为这种变化与其说是新常态的转变,倒不如说是无法治理的现状的深化。支持新宪法的选民里有80%的人认为新宪法应当由资深政客以外的人来起草,而即便各个政治势力都认可投票之举,但投票这一行为本身已经称得上是对政治制度的反对了。

[41] 种族主义是作为美国其他不公现象总和的典型的不公平现象,本质上也是任意因而邪恶的现象。反种族主义及与之相关的其他理念因此得以让美国人求同存异,以对抗更加强大的邪恶势力。但就像我们在下文指出的,对持有种族主义态度的警察的反感反映的是一种反政治的沮丧,这一情绪早已由对这个危机政权的不满所煽动。当然,反种族主义对不同的人来说有着不同的意义。对在威斯康星州的基诺沙(Kenosha)被编外警卫(rent-a-cop)枪杀的约瑟夫·罗森鲍姆(Joseph Rosenbaum)和安东尼·胡伯(Anthony Huber)来说,反种族主义就是和他们的黑人邻居一起,对抗曾经将他们也当作罪犯的警方。正如胡伯的朋友所评论的:“我不会说他很政治,但是我觉得他肯定痛恨种族主义者”。但对花旗银行的黑人首席财务官马克·梅森(Mark Mason)来说,这是一把双刃剑,他可以借助宣称自己和弗洛伊德一样经历过种族主义压迫,从而得到白人商业伙伴的鼓励和优待。见下文的第四和第五节。

[42] 科文认为,工业产能过剩已经把美国分裂为双模态的系统:“一边是无与伦比的成功民族,在技术猛进的部门工作,另一边是其他所有人”。Tyler Cowen, Average is over : Powering America beyond the Age of the Great Stagnation (Plume 2014).

[43] 右翼民粹主义壮大,因为其要反动的对象可以说来自1968年彰显的价值革命,这个有趣反思可见Pippa Norris & Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge University Press 2018).

[44] 这个世界的特朗普们和博索纳罗们给更为广泛的社会动荡埋下伏笔,这种动荡甚至会超越当前的自由化与民主制。拜登们则不太可能阻止这一趋势的发展。他们或许能够更轻易地阻断中产阶级的动员,让推动持久变革所必须的中产和街头运动的联合被中止。但是,鉴于奥巴马无法阻止占领华尔街和黑命攸关等运动,而马克龙则成为黄背心的导火索,我们笃定特朗普的落选既不会带来稳定的现状,也不会使我们免遭非自由化的民主的危险。在拜登的总统任期内,表达的危机将会比特朗普任内更为深化,且后者导致的政治分裂也会持续下去。它可能会给系统以喘息的机会,但这个世界只会变得更加不可治理。

[45] Timothy Garton Ash, “Revolution: The Springtime of Two Nations” The New York Times, June 15, 1989.

[46] Robert Kurz, Der Kollaps der Modernisierung: Vom Zusammenbruch des Kasernen-Sozialismus zur Krise der Weltökonomie (Eichborn 1991).

[47] Amadeo Bordiga, “Tracciato d’impostazione”, Prometeo no. 1 (1946).

[48] 同上。

[49] Thomas Piketty, “Brahmin Left vs Merchant Right: Rising Inequality & the Changing Structure of Political Conflict” World Inequality Database Working Paper (2018).

[50] 另见Paul Mattick, Marxism, Last Refuge of the Bourgeoisie? (M.E. Sharpe, 1983).

[51] “Tesi su Benjamin” in Mario Tronti, La politica al tramanto (Einaudi, 1998).

[52] 波迪加认为,既然法西斯主义缺少合法性,阶级斗争将因而激进化。他在1947年一个重要文本坚称,“序列不是法西斯主义-民主制–社会主义这样的,而是民主制-法西斯主义-无产阶级专政”。见“Tendenze e Socialismo”, Prometeo, 1947. 不应否定波迪加的反事实思考,但这些思考往往变成一种反常的虚构形式,堪比凯瑟琳·伯德金(Katherine Burdekin)的《卍字之夜》(1937 年)或菲利普·迪克(Philip K. Dick)的《高堡奇人》(1962 年)。

[53] David Ranney, New World Disorder (2014).

[54] 当然,年龄和教育程度也可以从阶级的视角来加以考量。例如受惠于社民主义(得以在当时入手如今作为财富来源的物产)的婴儿潮一代意义上的“年龄”,以及高等教育“民主化”之为非统一过程、将许多人排挤在学院体制之外这一意义上的“教育程度”。

[55] Amadeo Bordiga, “Tracciato d’impostazione”, Prometeo no. 1 (1946).

[56] 同上。

[57] 同上。

[58] 同上。

[59] 同上。

[60] 而且正如一名同志评论弗洛伊德起义时所说的,“革命活动的衡量标准,应该是活动被尽可能多的人以可持续方式守护的能力。当革命暴力倾向于孤立参与者而不是守护他们的时候,就会弊大于利”。“At the Wendy’s: Armed Struggle at the End of the World”, Ill Will, November 9th 2020.

[61] 值得注意的是,莫伊塞斯·纳姆讨论拜登胜选和引发的政治极化时,认为“极化的原因不单是经济困难导致的怨恨或社交媒体激发的火爆情绪。反政治——对政治和传统政治家的全盘否定——是另一个重要的驱动因素。政党现在必须面对大量新的竞争者(“运动”、“浪潮”、“派别”、非政府组织),他们的议程基于对过去的否定以及助长顽固立场的策略”。Moisés Naím, “The Winner of the US election? Polarisation ,” El País, 24 Nov 2020.

[62] 革命爆发有可能必然带来更激进的经济停摆。

[63] Perry Anderson, “Why the system will still win” Le Monde Diplomatique, 2017.

[64] 关于催进国家和许多社会运动的灾变论批判,见René Riesel and Jaime Semprun, Catastrophism, disaster management and sustainable submission :“作为从大众社会的土壤——也就是到处都被创建的‘焦虑性(anxiogenic)环境’——自发诞生的虚假意识形式,灾变论首先表达了恐惧和悲哀的希望,这些人期望从基于胁迫措施被巩固的安全化中获得拯救。然而,灾变论也被感知为一种完全不同的,有时甚至是足够明确的期待:渴望打破常规,渴望一场真正高潮点的大灾难以后能够气象一新,如同魔法一般将社会监狱的围墙推倒。对这种潜在灾难的渴求可以通过消费娱乐业的大量产品来满足,而这些产品正是为此目的而制造的;对大部分观众来说,如此释放焦虑-快感就足够了”。

[65] 卡马特早在1977年就指出,工作之外的乌托邦世界逐渐成为后工业化世界的一种资本主义之梦。他讽刺道:“废除劳动也是资本主义乌托邦的一个诉求:打造一个没有牙齿和四肢的人类(une humanité anodonte et phocomœle),不是通过牙齿和四肢实质意义上的消失,而是借由对它们的废置;因为人已经依附于资本,成为资本的寄生虫”。Jacques Camatte, “La révolte des étudiants italiens”, Invariance, series III, no. 5 & 6, 1980.

[66] 【译注】这是一份在伦敦发起的网络刊物,组织者致力于对阶级斗争组织工作的研究,并关注西伦敦地区产业与物流工人的处境。

[67] Angry Workers of the World, “The necessity of a revolutionary working class program in times of coup and civil war scenarios” October 2020.

[68] 后者号召对非运动如何表达有真正的需要去超越当前无产阶级(在很大程度上也包括中产阶级)生活基础进行集体探讨,这种基础使我们分裂并陷入身份冲突之中。

[69] Amadeo Bordiga, “The immediate program of the revolution” Sul filo del tempo, May 1953.

[70] 见脚注32的《旧金山论纲》。

[71] 如今,公众往往对破坏财产和亵渎某些纪念碑的行为表示同情。Mathew Impelli “54 Percent of Americans Think Burning Down Minneapolis Police Precinct Was Justified After George Floyd’s Death” Newsweek, June 3rd 2020.

[72] Silvia Staubli, Trusting the Police: Comparisons across Eastern and Western Europe (transcript 2017).

[73] “[警察]权力是无形式的,就像它在文明国家的生活中的,无处可见、全面渗透、幽灵般的在场那样。而尽管警察可以,特别地,在任何地方出现,最终人们却不能否定这点,即在绝对君主制中,警察代表了统治者的权力,而在统治者身上,立法和行政的最高权力是统一的——在这里,它们的精神比在民主制中的破坏性更低,在民主制度中,它们的存在,不为这样的关系所拔高,(从而)见证了暴力可设想的最大的堕落”。Walter Benjamin, “Critique of Violence” Reflections (Schocken 1986) p. 287.

[74] 奥威尔在《向加泰罗尼亚致敬》中写道:“我并不喜欢一个理想化的工人形象,因为那是资产阶级化的共产主义者构想出来的。但当我看到一个有血有肉的工人在和他天生的敌人——警察——发生冲突时,我知道我该支持哪一边”。但请注意,无产阶级有时也需要警察的帮助以解决争端,保护自己的财产和尊严免受来自共同体内外的威胁。

[75] “警察的‘法律’实际上标志着这样一个点,在这个点上,国家,无论是出于无能还是因为在任何法律系统内部的固有的关联,都不再能够通过法律系统来保障它不惜一切代价欲望达成的经验的目的。因此在数不尽的案例——在那样的情况下,不存在任何清晰的法律情景——中,在这些案例与(合)法律的目的没有丝毫关系的时候,警察“为安全的理由”而进行干涉”。Benjamin, “Critique of Violence”, p 287.

[76] “为什么他们要给我加上庶出、贱种、私生子的恶名?贱种,贱种;贱种?难道在热烈兴奋的奸情里,得天地精华、父母元气而生下的孩子,倒不及拥着一个毫无欢趣的老婆,在半睡半醒之间制造出来的那一批蠢货?好,合法的爱德伽,我一定要得到你的土地;我们的父亲喜欢他的私生子爱德蒙,正像他喜欢他的合法的嫡子一样。好听的名词,‘合法’!好,我的合法的哥哥,要是这封信发生效力,我的计策能够成功,瞧着吧,庶出的爱德蒙将要把合法的嫡子压在他的下面——那时候我可要扬眉吐气啦。神啊,帮助帮助私生子吧!”——《李尔王》,第一幕第二场。【译注】这里私生子与杂种为一词多义。

[77] “当冲突不可避免到来时,我们不应试图将保卫资本的各式个体下降至‘兽性’或机械对手的水平。必须把他们放在他们人性的背景下,因为他们也知道自己是人性的一部分,有再次发现人性的潜能。从这个意义上看,冲突具有智识和精神的维度。为保卫资本的个人辩护的表象必须被揭示和去神秘化,在这种情景下的人必须意识到矛盾,心中应该出现怀疑”。Jacques Camatte, “Against Domestication” Invariance Series II, no. 3, 1973.

[78] 同上。

[79] 同上。

[80] Eric Hazan, “Sur La Police, Une Opinion Minoritaire” Lundi Matin, April 18, 2016.

[81] 本雅明在发展索莱尔(Sorel)对政治罢工和无产者总罢工的区分时写道:“第一种中断工作的形式是暴力的,因为它只引起了对劳动条件的外部改进,而第二种形式作为一种纯粹的手段是非暴力的。这是因为,该形式的发生条件不是在外部让步和工作条件有这样或那样的改进后,才准备好恢复工作,而是决心只恢复一种完全转变了的、不再为国家所强推的工作,而这种罢工与其说引起了巨变,不如说概括了巨变”。Benjamin, “Critique of Violence”, pp. 291-292.

[82] Ruth Wilson Gilmore, Golden Gulag (University of California Press 2007), p. 178.

[83] 如今不仅在警务和监狱系统上花的预算是(并且一直都会是)总支出中的很小一部分,而且在美国这种支出上的紧缩是写在联邦法例里的,因为支付相应费用的市政单位是创收能力最低的。见Eric Levitz, “Defunding the Police Is Not Nearly Enough”, New York Magazine, June 12, 2020.

[84] 见Tristan Leoni, “Abolish the Police” DDT21, September 2020. 另见下文讨论的新泽西州卡姆登的例子。

[85] 见Marie Gottshaulk, The Prison and Gallows (Cambridge University Press 2006)讨论美国建立监狱制国家时民主和“受害者权利”发挥的关键作用。

[86] 见Gilles Dauvé, “For a World Without Moral Order” (1983) 以及La Banquise, “Pour un monde sans innocents”, (1986). Antagonism 出版社版本的“For a World Without A Moral Order”在封底有这么一句十分得其所哉的引言:“共产主义不认识怪兽”。

[87] 美国警察人均杀害的人数居世界第30位,https://worldpopulationreview.com/country-rankings/police-killings-by-country。关于私刑可见Christopher Waldrep, The Many Faces of Judge Lynch (Palgrave 2002), 该书指向美国的人民主权传统和革命时代里对法律权威的怀疑态度,并以此解释为何美国长期偏爱私刑。

[88] 比如见John Dollard, Caste and Class in a Southern Town (Double Day 1937). Gabriel Lenz最近指出,当下南方城市的黑人凶杀率比美国历史上任意时间段的任意地方都要高。关于黑人对“警力不足”的反应,见James Forman Jr., Locking Up Our Own (Farrar, Straus and Giroux 2017).

[89] Christopher Rufo, “The End of Chaz”, City Journal, July 1, 2020. 以历时24天发生2起凶杀(还有4起枪击)计算,Rufo估计CHAZ的凶杀率为每10万人1216人。这个比率当然是被CHAZ的总数偏小推高的,不过即便假设Rufo的预估偏离了十倍,这一比率依然比世界最高记录多出一倍(目前记录为萨尔瓦多持有,当地2017年凶杀率为每10万人中有61人)。

[90] 卡姆登的案例被认为是整个美国可采用的解决方案,他们用县警力取代了市级的警察(主要是为了打击警察工会),重新雇佣所有警察,增加了许多新雇员(如今这里是人均警力最为丰沛的地方)。Joseph Goldstein and Kevin Armstrong, “Could This City Hold the Key to the Future of Policing in America?”, New York Times, July 12, 2020. 明尼阿波利斯最近创立了“暴力干预办公室”,这至少显示他们的重命名战略更有创意了。

[91] 一些黑人民兵显然早就和布加洛男孩(boogaloo boyz)合作保护地方财产了。这个就是我们上文所说“与这个匿名者Q时代相般配的‘对角战线’”的例子。 Nevada, “Imaginary Enemies: Myth and Abolition in the Minneapolis Rebellion”, Ill Will, November 17, 2020.

[92] Dauve and Nesic, “Jailbreak” in An A to Z of Communisation , Troploin, 2015.

[93] Nevada, “Imaginary Enemies”

[94] 这种失序将人们按照法西斯主义-反法西斯主义的路线分割开来,并引发了武装斗争的可能。正如一些同志最近所写的:“现在反动势力想把我们拖入一场文化战争和武装对抗之中——一场工人阶级必输无疑的斗争”。 Angry Workers of the World, “The necessity of a revolutionary working class program in times of coup and civil war scenarios” Let’s Get Rooted Oct 2020.

[95] Giorgio Agamben, “For a Theory of Destituent Power” (2013在雅典发表的演讲). 阿甘本这里化用了意大利导演帕索利尼,帕索利尼自己又化用了萨德。

[96] Piñera的演讲可在Youtube 找到。

[97] 美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰。

[98] 见我们的《旧金山论纲》(2016),特别是第五点:“与此同时,工人身份的衰落揭示了其他身份的多重性,这些身份组织自己的时候,相关联的斗争在此之前多少都受到压制。回过头来看,由此产生的‘新社会运动’使人们清楚地认识到,同质化的工人阶级实际上能有多大程度的多样化特征。新社会运动还确立一点:革命所涉及的不仅是重新组织经济,还需要消灭性别、种族和民族差别等等。但是,在新出现的身份这团乱麻里,各个身份都有自己的部门利益,因此这种革命究竟必须是什么并不清楚。我们认为,过剩人口并不是新的革命主体。相反,它指代了任何一部分阶级都不能呈现为革命主体这么一个结构性情景”。【译注】本文集没有收录。

[99] Eric Hobsbawm, “Identity Politics and the Left” New Left Review, May/June 1996. 官方工人运动依赖国内经济增长,这就解释了它的普世主义为何很少超出“公民”(citoyen)世界和塑造它的两个机器:工厂机器和国家机器。身份政治代表了“公民”世界的危机。

[100] 见《尾注》第五期《天启与革命》(Apocalypse and Revolution)122-124节和译者评论。有趣的是,切萨拉诺将工人与雇员和其他“反革命的解放运动”相提并论。

[101] Bart Bonikowski and Daniel Ziblatt, “Mainstream conservative parties paved the way for far-right nationalism” Monkey Cage Symposium, The Washington Post, December 2, 2019.

[102] Shemon and Arturo, “Theses on the George Floyd Rebellion”, Ill Will, June 24, 2020.

[103] 在亚特兰大和底特律这种黑人占多数的城市,白人占比相对较低,但相对于他们在这里的人口比例,他们在街头出现的比例则过高。要注意的是“白人性”的含义本身是可变的。如今,选择认定为“白人”的移民和混血后裔也越来越少。如果按照伊格纳季耶夫的说法,白色皮肤的本质是所谓的“成为白人”的特权,那么这似乎是许多美国人现在要拒绝的。见Paul Gilroy, “Whiteness Just Ain’t Worth What it Used to Be” The Nation, October 28, 2020.

[104] For public opinion surveys on protest participation see Larry Buchanan et al. “Black Lives Matter May Be the Largest Movement in US History” as well as later reports by Pew and Civis Analytics. Dana Fischer and her colleagues conducted crowd surveys and report on them here and here . Summaries of early arrest data are reported by the Washington Post and the Marshall Project . Finally see the report by a tech company (since taken down due to political pressure ) of the demographics of cellphone users geo-located within riot areas and times. All these reports suggest that whites were either in the majority or over-represented in protests relative to their share of the city population. This has in turn been a major focus of criticism from black and other Democratic local politicians threatened by the protests.

[105] The conclusion of our article Brown v Ferguson is relevant here “If race could present itself as the solution to one compositional riddle, conjuring a new unity through descending modulations, that unity itself issues in another compositional impasse as a further descent threatens to undo it. Now that the ghetto has rediscovered its capacity to riot, and to force change by doing so, will other, larger components of America’s poor — white and latino — stand idly by?”

[106] We Still Outside Collective, “On the Black Leadership and Other White Myths” Ill Will, June 4, 2020 以及Idris Robinson, “How It Might Should be Done ,” Ill Will, July 20, 2020.

[107] 当然,这种做法也是表演成分居多的,但这种表演用于务实的集体目的(打击暴行累累的和种族主义的警察),而不是个人试图获得地位、认可或救赎的作为。

[108] 就算合流的原因确实早已存在,并且会存活到斗争结束之后,这一点依然成立。

[109] 在许多发达国家,社会层面的孤独感似乎正在逐渐加剧,这可能是近年来抗争运动四起的另一个诱因。见Bianca DiJulio et al, Loneliness and Social Isolation in the United States, the United Kingdom, and Japan (Kaiser Family Foundation 2018).

[110] 今年争夺真正种族代表权的各种组织估计拿到了100亿美元捐款,这笔钱什么也挽回不了,但可能催生新一代的敲诈者,其中一些人无疑会发挥其慰劳作用,但其他人可能巴不得危机升级。

[111] Robinson, “How It Might Should be Done”.

[112] “世界的愤怒工人”的描述,是人们需要“一个植根于技术工人而不迎合他们智识上的高傲的组织;植根于生产性的群众工人而不落得巩固他们工会内的派别主义;植根于穷人而不鼓动他们的叛乱幻觉和民粹取向”。见“The necessity of a revolutionary working class program in times of coup and civil war scenarios”一文.

[113] “在波迪加的构思里,斯大林和之后的毛泽东、胡志明等等都是19世纪意义上‘伟大的浪漫革命者’,也就是资产阶级革命者。他感觉到,1945年后成型的斯大林主义政权只不过延续了资产阶级革命,这指的是红军透过土地政策和发展生产力没收了普鲁士容克阶级的财产。至于法国的极左团体‘要社会主义还是野蛮主义’在1945年后谴责该政权为国家资本主义,波迪加用‘前进吧,野蛮人!’一文回应了他们的论纲,并赞扬斯大林主义唯一真正的内容在其资产阶级革命的方面”。Loren Goldner, “Communism is the Material Human Community: Amadeo Bordiga Today” Critique no. 23, 1991.

[114] 【译注】典出路加福音9:60。耶稣对某人说追随他,对方说要先回去埋葬自己的父亲,耶稣回答说:“让死人去埋葬他们的死人吧!至于你,你要去宣扬天主的国”。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》里也提到:“19世纪的社会革命不能从过去,而只能从未来汲取自己的诗情……从前的革命需要会议过去的世界历史事件,为的是向自己隐瞒自己的内容。19世纪的革命一定要让死人去埋葬他们的死人,为的是自己能弄清自己的内容”。