一部分离的历史:目录

前言:背叛和意志[1]

“我们没有模范。过去经验的历史只能够让我们远离那些经验。”

——马里奥·托仑蒂(Mario Tronti),“列宁在英国”,1964

如果我们“支持”革命,今天应该做些什么?该累积资源,还是耐心等待下一次局势崩裂?该依据居中不易的革命原则行动,还是保持灵活,以便适应新情况的出现?这些问题的任何回答,难免和20世纪革命史纠缠不清。这些革命的失败说明这么一个事实:我们今天还在自问这些问题。今天,但凡意图探求我们的能动性,都被过去的惨败所扰。这对那些从一开始就不提过去的人也是成立的,说不定更为成立。背后的原因显而易见。

共产主义的历史不光是一部铤而走险,进而对抗强大力量,最后失败的溃败史,还是一部叛变史,或者说左派一般称为“背叛”的历史。传统劳工运动的历程之中有许多著名的例子:一战伊始社民党人和工联的领导,德国革命期间的艾伯特和诺斯克,喀琅施塔得叛乱时的托洛茨基,掌权后的斯大林,下令革命分子撤除路障的西班牙全国劳工联盟等等等等。20世纪中叶的反殖民运动中,毛主席,胡志明,夸梅·恩克鲁玛都被称为叛徒。与此同时,欧洲最后一次大型起义,尤其1968年法国总工会和1977年意共,也有人说他们背叛了。反革命不仅出自外部,看来还出自革命本身的中心。

至少在左派历史叙述中,溃败要归因于左派组织与个人道义上的失败。这一点至关重要。如果革命是因为别的原因才溃败的(比如说罕见情景下的迫切需要),那么对于我们自己如何维持斗志也没什么教训可言了。正因为阻挠共产主义规划的似乎不是厄运,而是背叛,所以共产主义理论就好像神经质了一样,绕着背叛问题和防止背叛的意志团团转。这两者之间的联系很关键:乍一看,背叛论似乎是英雄史观的逆元素。但是,背叛能够勾勒出英雄的负空间,从而勾勒出斗士形象的负空间。斗士和他们的载体——党一样,胸怀正确的革命路线和本真的革命意志,这样才能防止背叛的出现,从而结出革命的果实。[2]

这种思想-形式的起源不难辨认。1914年8月4日,德国社民党表决支持战争,工联誓言将管控劳工。世界大战的开始因而获得了社会主义人间代表的同意。开战后一年,反战的社会主义异议者以组织观鸟大会为名,在齐美尔瓦尔德(Zimmerwald)召开会议,目的是重构破碎的共产主义规划。可即便在这里也很快出现分裂。这个异议群体里的左派包括列宁和未来的荷兰-德国左翼共产主义者的代表,他们因为主流派别不愿断然谴责社民党而与之决裂。左派在自己的提议草案中毫无保留:“世界大战开始的时候,[社民党]被民族主义所误导,因投机主义而腐败,从而将无产阶级出卖给了帝国主义”。[3]现在的他们“和帝国主义的资产阶级信徒相比,是无产阶级更危险的敌人”。[4]不过,这次谴责只是随后千百次出演的桥段的一个案例。以保卫工人阶级利益为目的而建立的组织,通常依据他们自己的背叛和意志观点来进行保护,但在整个20世纪,正是这些组织一次又一次背叛了工人阶级。

那些自认“革命派”的人,不论自称共产主义者还是无政府主义者,都花了许多时间检视过去的背叛,并且往往是事无巨细,以判定这些背叛究竟何以发生。[5] 这些检视有许多试图挖掘历史的指路红线,也就是那些英雄般忠于革命的一代代个人或者群体。他们的存在本应证明,不背叛是可能的,因此只要掌舵的是正确的群体,或者只要在恰当的时机把错误的群体推到一边去,革命本可以成功。一个人成为共产主义者还是无政府主义者,正是以用哪条线编制自己的旗帜为基础的(今天人们挥舞这些旗帜,通常不是以诚挚认同的身份为基础,而是友谊的偶然性使然)。不过,不管升起了什么旗帜,革命分子还是没能看到他们尊崇的团体当时要切实回应的局限——也就是恰恰使他们成为少数派组织的局限。革命分子迷失在历史中,他们参照一个与当下现实不相关的斗争语境来界定自己。他们的界线,画在了早已不再的沙子之上。

分期的间断

我们可能忍不住去重读铭文,试图一劳永逸解决历史的谜题:1917、1936、1968,怎么做才对?但是,本文的目的不是对旧问题提出新答案。相反,我们采取治疗式的干涉方法,目的是直面质问者,挑战他们那些充当动机的假设。任何指向过去的战略都至少基于一个假设:现在与过去本质上相似。如果现在与过去不相似,那无论我们怎么解开历史的谜题,也没法告知我们现在该做什么。

因此,我们的目标是引入间断点,将现在和过去切隔开(也因而将背叛和意志分离开)。如果放置得当,这种分期可以让我们把过去理解为过去,不把现在理解为过去。当然,这种分期不能够绝对。现在并非完全与过去不一样。资本主义生产方式依然存在。资本-劳动关系对我们生活的塑造的程度,确实超出了对我们先人的影响,这在至少两个基本层面上体现出来。

第一,和过去相比,今天无产者和半无产者占世界人口的比例更大了,他们必须出售自己的劳动力,起码以此来购买部分必需品。第二,这个“部分必需品”已经扩大到人们今天的生活深深陷进市场关系的地步:在高收入国家和部分低收入世界,工人不仅要付房租和买菜。他们还会买熟食,用手机和家人聊天,把父母送到疗养院,自己嗑药过活,或者说活得好一些。他们必须不断工作才能买得起这些东西,或者说,才能维系自己的社会联系。

许多革命分子认为,与市场关系如此史无前例的层叠交错,就足以证明无论从什么意义上讲,现在就和过去一样。结果是,他们透过投影屏去理解过去,过去成了现在的一个幻想投影。这个投影屏往往被称作“左派”。对历史的争论成了对左派的争论:左派曾经是什么,本应该做什么(也有人以此为基础逐渐自认为“后左派”)。因此他们没能注意到,形成左派在20世纪行动于其中的世界的那个背景,也就是工人运动及其斗争的周期的背景,在我们自己的时代缺席了。

工人运动为上演“左派”这出戏提供了布景。这场运动不光是处于战斗形态的无产阶级,似乎今天的任何斗争都要复制它的本质特点一样。这种战斗形态有特殊性,是在不属于我们的时代那里成型的。对我们来说,只存在“后来人的忧郁的敬意”。[6]我们本文的目标,在于探索这种作为过去的总体性并解释它何以脱离现在。

我们的主张如下。如果历史上的工人运动使今天的我们感到陌生,那是因为当初维系工人运动的资本-劳动关系的形式不复存在。这在高收入国家自1970年代起,在低收入国家自1980年代起(晚近的工人运动出现在南非、韩国和巴西,但现在这三国都呈现一种形式:社民败退)。确实,建立工人运动的社会基础已经连根拔起:工厂系统在形成中的新社会中不再表现为枢纽,在工厂系统里劳动的产业工人也不再表现为形成革命性的过程中的阶级先锋队。旧世界唯一留下的,是某些解体的逻辑,不但是工人运动的解体逻辑,还是资本-劳动关系本身的解体逻辑。这么说并非要按照某些指标,暗示所有工人“确实”都失业了才算逻辑成立,也不是否认工业无产阶级正在印度和中国等国家兴起。

这么说是要指明一点:按十年计,由于长时期的过度生产和低利润率,世界经济增长越来越慢。这种疲弱的增速在世界大部分国家一直与去工业化有关联:工业产出持续壮大,但和工业雇佣量迅速增长不再有关联。于是,半熟练的工厂工人不再以形成中的阶级的领头羊的面目出现。在这个背景下,大量无产阶级,特别是在劳动力偏年轻的国家,无法找到稳定的工作,许多人被拒之劳动力市场的门外,只能靠非正式经济活动的手段生存。随之而来对劳动的低需求,导致劳动占收入比例在全球范围下滑,或者换句话说,导致了贫困化(immiseration)。与此同时,国家试图控制局面,于是高筑债台,还被迫不时进行“改革”——这个词在我们的时代逐渐有了侵蚀社会保障的意味——致使越来越多的人口无法稳固安身。

那些将人们维系在现代社会,甚至把人们置于屈从地位的社会纽带,如今在慢慢磨损,在某些地方还已经崩塌。这一切发生在一个逐渐升温的地球之上——温室气体浓度自1950年起就在快速增长。全球变暖和工业产出膨胀之间的关联是清晰的。工厂系统不是未来社会的枢纽,而是一台生产无未来的机器。

这些不光是新自由主义带来的政治后果,还是我们这个时代资本主义生产方式的结构性特点。世界内部和反对世界的斗争方兴未艾,要争取更大的全球影响力,但是还没有找到能与此前一个时代相提并论的新的一贯线索。今天的斗争一个关键特点,正是斗争虽然还是工人的斗争,却只停留在部分性斗争的层次上,也就是说阶级中特殊部分的斗争。这些斗争几乎总是针对持续“改革”和“重组”的防御性斗争。如果斗争获得更大的意义,也就是为了阶级整体的话,斗争对自身和对其他人所表现的的统一性就会超越阶级身份。工人不从他们共同的阶级归属中发现斗争的共同基础,而是利用公民、“真实民主”的参与者、99%等身份。如此的认同形式,将这些工人斗争和工人运动时代的核心斗争鲜明区分开来的同时,还使我们难以看清通往共产主义未来的道路。

正是这个背景——这个资本-劳动关系解体,斗争产生新类型的社会关系的潜力尚未实现的背景——使我们身处的这个时代与过去迥然有异。

各自的分期

我们在《尾注》第一期发表了一系列文本,当时称之为“20世纪资产负债表的准备材料”。本期我们将按照该表在今天向我们呈现的样子将其勾勒出来。不过在此之前,不妨先把我们的方法与“共产主义小组”(Théorie Communiste,TC)的方法进行对比。他们的文本在第一期里占比颇多,也在此后多年继续影响我们的思考。

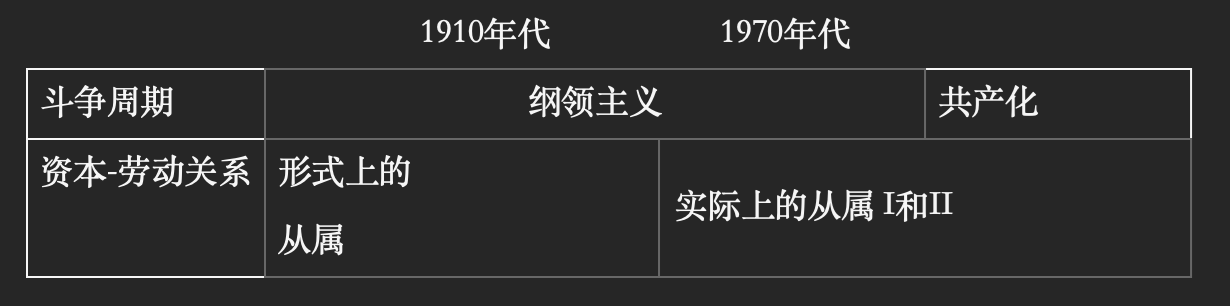

我们在本文所呈现的分期法和TC十分类似。[7]我们在本文所呈现的分期法和TC十分类似。 我们的视角能够出现,原因之一是尝试用TC的理论去度量20世纪工人运动的全球史。我们与他们的论述一个不同点,在于TC尝试用马克思的形式上与实际上的从属(formal and real subsumption)两个范畴,作为分期的基础。马克思认为,这些范畴特指劳动过程的转型,而TC将之应用在资本-劳动关系的整体之上,甚至应用在资本主义社会。[8]他们将形式上和实际上的从属的间断点放到一战前后,再将实际上的从属分为两个不同的阶段。然后,在这个“资本-劳动关系”的“形式”的结构性分期之上,叠加一个共产主义的分期,或者按他们的说法,“斗争周期”的分期。当下的阶段从1970年代开始,对应了实际上的从属的第二阶段:

不过稍显奇怪的是,其中一个关键间断点和另一个并不一致,“斗争周期”的完全转型(1970年代)对应“资本-劳动关系”形式的微小转型。TC的分期法于是具备了三幕式的叙事结构:开端,中端,尾端。和许多三幕式结构一样,中端往往占主导地位:对第一个和最后一个阶段,TC给出了相对1910年代到1970年代 “纲领主义”高潮的消极界定。[9] 于是在他们的文本中,纲领主义这个本应早已丧命的幽灵,往往在现在徘徊萦绕。更严重的问题在于,这个图式只在法国完美契合(最多应用于西欧),[10]要将之延伸到世界他处困难重重,尤其与落后和后发国家脱节。

TC区分形式上和实际上的从属是有一定道理的,本文将从此处起笔。我们认为,他们的划分并非对应两个阶段,而是大致对应工人运动展开时所处的世界的两个方面。一个是“形式上”的方面,指农民(本文作广义理解,包括以农村为基础的旧制度精英权力)仍有一部分处于资本主义生产方式之外。这个外界当时处于被资本主义社会关系吸纳的过程中,但这个过程用时许久。另一个是“实际上”的方面,指“生产力的发展”,也就是劳动生产率的累进增长和相应的转型,这种转型既包括生产设备,也包括设备所依赖的的资本主义社会基础设施(infrastructure)。

这两个方面相应催生了工人运动的两个迫切任务:一方面要与旧制度精英斗争,他们企图剥夺自由主义(liberal)资本主义社会之下的工人的自由(比如投票权,选择雇主的权利);另一方面要将生产力的发展从它的桎梏中释放出来,尤其在后发国家(这些桎梏通常出自旧制度的持续存在)。[11]关于这两种情况,我们将关注资本主义发展的预期后果和实际后果之间的差异。

然而,形式上和实际上的从属概念,不足以胜任解释工人运动史的任务。这些概念含糊描述的运动的两个方面,并非界限分明,可以精确定时的两个时期,而是和劳动过程本身的形式上和实际上的从属一样同时展开的。不过,TC的共产主义分期法还是和我们的很接近。对我们和TC来说,关键的间断点以1970年代中期为开端。我们描述的工人运动的两个方面,都在20世纪最后25年从根本上被转变了。我们认为,这个过渡期不是实际上从属的范畴当中“革命”和“反革命”两个“阶段”的分水岭,而是劳动过程的持续转型、农民的终结、资本主义积累在全球范围的放缓,以及对应的长时期去工业化的滥觞。所有这些都转变了工人斗争的条件,原因会在下文详细展开。共产主义地平线此刻分崩离析,而暂时包围着我们的,是似乎没有消失点的资本主义世界。

共产主义地平线

我们的分期与TC还有一个不同,就是更关注内容而非形式。TC通常将工人运动(“纲领主义”时代)称为一个“斗争周期”,于是他们没能清晰区分两个概念:斗争的周期性浪潮,以及周期展开的时候身处的共产主义地平线【或“视野”】。[12] 这两个概念对我们的20世纪资产负债表来说皆系必要。

斗争周期的概念描述的是阶级冲突发生的方式。这种冲突一般不在长途跋涉或者短暂爆发中展开,而在浪潮之中展开。有这么一些反动时期,革命势力疲软间歇但不完全缺席,这些时段可能持续几十年,但总会在无比难以提前预测的时刻结束。此后暴动爆发得越来越频繁。以往大家并不在意的斗士会发现,自己的人数日益壮大。与此同时,斗争具备了新内容,演化出新策略,发现了新组织形式(这三者只能通过苦难和报复的可怕肉搏战才能赢得)。假以时日,斗争会各方汇聚——但从来不是线性的汇聚——在多年的时间里潮起潮落。这就是革命成为可能的原因。等到革命失败或者反革命成功的时候,周期就会结束,新的反动时期就会开始。

革命战略家大多数关心的是各个斗争周期的高潮点:1917年、1936年、1949年、1968年、1977年,等等等等。如此一来,他们通常忽略了这些周期展开时所处的背景。工人运动就是这个背景,为不同的周期展开提供了布景,比如说(在欧洲)1905–1921,1934–1947,1968–1977。正是因为每个斗争周期在工人运动的背景之中展开,我们才能分辨出其中的高潮点:这些高潮点不但是资本主义阶级关系内部的崩裂,还是在特定的共产主义地平线内部产生的崩裂。[13]这些崩裂值得详细考察,不过这不是我们在本文设定的任务。[14]我们的主张是,只有整体考究工人运动而不是只考究不同的高潮点,我们才能看出这些高潮点何以不同,甚至看出何以与众不同。工人运动时代的革命尽管和总体潮流并不契合,却还是出现了,这完全和当时认为大势所趋的革命理论相悖。

所以我们认为,工人运动本身不是斗争周期。运动指向一种有界限(definite)的共产主义地平线,而这种地平线在赋予斗争某种动力的同时,也确立了斗争的局限(limit)。要说工人运动是共产主义的一种地平线,就等于说运动不是不可更易的地平线。认为共产主义只有在工人运动复兴的基础上才能再次成为可能的想法(这种复兴和有组织的工人斗争不是一回事),是有必要摒弃的。我们将在本文尝试理解,19世纪末叶到1970年代期间的状况,是如何开启了工人运动的时代,如何引出了多个斗争周期,又如何无可挽回地崩溃。换句话说,我们关注运动的长时段(longue durée)。

两个谬论

要理解工人运动,本质在于这一点:在资本主义生产方式漫长的崛起时代,也就是“一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了”的时代里,工人运动代表了共产主义的地平线。不过,马克思主义者通常从这段《共产党宣言》的节选里得出错误的结论。所以在正文之前,首先澄清两个普遍谬论是有益处的。

第一个谬论:资本主义是历史的一个无可避免或演进式的阶段。19世纪末的马克思主义者,常常想象资本主义的社会关系在全球范围肆意扩散。他们以为,城市、工厂和雇佣劳动很快会吞噬每一个人。实际上到1950年,世界上大约有三分之二的人口依然从事农业,其中大部分是自给自足的农民或牧人。即使在高收入国家,也有大约40%的劳动力从事农业。直到1970年代末和1980年代初才抵达转折点,此时高收入国家的农业人口萎缩到了消失点,而在全球范围,世界上的工人在几千年的历史之中,破天荒不再以农田工作为多数。所以,全球的农民和与之相连的“固定的僵化的关系”,用了很长时间才“被消除了”。这次大扫除耗时比预期要长,是因为事实和历史唯物主义者想象的相反,不论是市场力量的侵蚀,还是资本家集体剥夺农民财产,全球的农民都没有自然或自动的趋势被纳入无产阶级之中。

确实,资本将农民吸进自己的势力范围并非顺理成章。农民一有机会,就会为保证自己获得土地的非市场途径作斗争。19世纪前后和20世纪大部分时间里,农民被逐出土地必然是政治性行为,不过这种行为在那时候很少由资本家执行,他们宁可四处雇用非自由或半自由的劳动力,从而为不平等程度高、国内市场微小的世界市场进行生产。事实上农民财产被剥夺的时候,执行人通常是劳工运动的代表,又或者至少获得这些人的支持。

无产者支持去农民化的规划,是因为农民植根于和地主之间的前资本主义阶级关系之中。这些家长制的社会形式固定为种姓或等级以后就没什么变革和流动的机会了。以军务为志向的旧制度精英,在某种程度上是有兴趣寻求和资本家结盟的(通常是面临时势更迭的精英子女),但是这个融合后的精英阶级,看不到扩大参政权还有什么好处。精英甚至常常认为工人和自己不是一个物种,也就是说,工人没有能力去管理政事,更不用说配不配了。这些精英是不会拱手放弃特权的。19世纪的观察家想象资本主义积累必不可免会带来“自由劳动”(其实21世纪的观察家也这么想),还情有可原。20世纪的历史表明,“自由劳动”是要争取的。

第二个谬论:资本主义的发展往往使工人团结起来。劳动力市场可能是单一的,但是进入其中后出售劳动力的工人并不单一,他们存在语言、宗教、民族、种族、性别、技能等等的分野。这些差异,有一些在资本主义崛起的时候被保留和改造了,其余是新创造的。如此的混搭产生了多方面的后果:虽然大多数分野最后妨碍了阶级团结为路线的组织行动,不过某些业已存在的集体性形式最后成了团结的源泉,而这种团结是群众直接行动的动能。

工人运动的先锋宣扬说,生产力的发展会消除工人之间的分野;离散的群众,“自在的阶级”,会通过工厂的纪律形成一个坚不可摧的集体(compact mass),然后或许有能力成为“自为的阶级”。因此,工人只要不再妄想保留老一套,甘受工作场所的科学的(和持久的)再组织,他们很快就会获得积极的改造——被工厂系统统一为“集体工人”(Gesamtarbeiter, collective worker)。[15]曾几何时,这个展望在20世纪初叶似乎要成真了。

但是,这些改造实际上使工人(其中大多数以前是农民)融入了市场社会,而且不光在生产环节,还包括将工人原子化的交换和消费环节。而最后占主导的,正是新世界的这个原子化的特点,不是工厂内工作的合作性方面。这不仅发生在工人以工资交换商品的消费市场,还发生在以劳动的允诺交换允诺的工资的劳动市场,甚至发生在工厂本身内部,因为工人之间的分野历久弥新。随之而来的是阶级内的竞争,而此时各个工会充当了互为对手的销售员协会、试图垄断劳动力市场,所以对这种竞争只能部分缓和。

这就是市场社会中的“分离中的统一”。人们通过市场变得越来越互相依赖,但是这种力量牺牲了集体行动的能力。资本主义社会将工人还原为商品的小卖方,虽然给了他们一些自主性,但总是不超出局限。工人运动的梦想,是通过生产力进一步发展,在工厂里实现工人的“实际的统一”,不是与之对立的分离中的统一。现在看来,这个梦想显然有误。只有通过共产主义对资本主义社会关系的超越,才能达到这种实际的统一。

第一节:建构工人运动

上面提到的两个谬论,都是工人运动透过自己的领导人和理论家而自我陈述的故事中的要素。第一个谬论是阶段主义、进步主义的历史观,带有19世纪从兰克、孔德到斯宾塞的资产阶级思想烙印,结果工人运动的官方书吏对之尤为着迷。考茨基、伯恩斯坦、普列汉诺夫,还有列宁、卢森堡和卢卡奇,他们都受到这个观念鼓舞,认为他们的革命是从前一次所谓“资产阶级革命”手中拿下接力棒,而“资产阶级革命”又是生产力的发展和城市资产阶级力量壮大的必然结果。马克思在早期作品里,也采用了这种必然的阶段观,但是我们会在后记“工人运动的理念”里看到,马克思在后期关于俄罗斯村社的写作中抗拒了这种想法。

我们将在本章表明,“终版的”马克思推翻自己曾经宣扬的阶段主义视角的做法是正确的。除英国外,资本主义不能简单说成(in nuce)在旧制度内部发展出来。欧洲的资产阶级革命,在此时此地发生的时候,根本不属于资产阶级。[16]其次以争先夺取统治权的精英派系之间的竞争为基础。我们将会看到,为了应对英国方兴未艾的资本主义发展以及相应的军事扩张主义,这些旧制度试图进行现代化,最终在欧洲大陆上推行法令,确立资本主义的社会关系。

我们并没有宣称资本主义发展在英国和美国之外没有发生,只是说,理应和经济革命一起发生的政治革命没有在欧洲本土发生。因此,建立自由主义的规范——保证(男性的)普选权、个人自由和依照议会通过之法而管治——并非理所当然。相反,旧制度及其特权系统在资本主义持续发展的过程中大多保留了下来。只有工人阶级完成了资产阶级没有完成的政治任务以后,精英特权才会被废除。这就是劳工运动出现之时的社会背景,也是社会主义和无政府主义视角发展之时的社会背景。劳工运动必须在农民和旧制度精英还拥有强大势力的世界之中,杀出一条路来。[17]

非过渡

根据曾经盛行的阶段主义历史观,绝对主义国家的崛起早已是资本主义过渡的症候,而这种过渡理应在早期现代时期就遍布整个欧洲。当时城镇充斥着资产阶级的商业活动,1789和1848两次革命理应标志着资产阶级夺取了政治力量。但是,横跨1789年至1960年代数世纪的现代革命,是以农民暴动为核心的,这些叛乱实际上没有为资本的政治统治揭开序幕,而是在大多时候延续了旧制度的背景下的阶级斗争。农民共同体(community)依然在为脱离封建领主的统治而战斗。但是,这样做的最终结果“并不是资本主义过渡,而是前资本主义社会财产关系的加强”。[18]农民暴动本身的目标,是要自己的共同体加强对所有形式的剥削的抵抗,既有资本主义的,也有非资本主义的。

农民能够不依赖领主,是因为他们早已构成一个共同体了。他们可以“直接使用生产要素——土地、工具和劳动——这些要素使他们足以自我维系,无需诉诸市场”。[19]在这些条件之下,即使领主的外部统治消失,农民也不会释放到资本主义社会关系中去。若要实现这点,农民的共同体就要解体,但是这很难做到。一方面,农民的共同体没有自行解体。另一方面,他们不懈抗争让自己和土地分离的企图。所以,农民和其他所有非资本主义的社会形态一样,并不必然与市场产生交集。世界人口无产阶级化不是历史的必不可免的趋势。

绝对主义在欧洲大陆出现,虽然是形成现代国家的重要一步,却只和向资本主义生产方式的过渡间接相关。绝对主义崛起,是因为黑死病之后欧洲大陆的农民共同体变强大了,封建领主难以在农民身上抽取地租。“地方领主苦于收入减少,对那些王亲贵族争相扩张的规划往往难以起而抗之,他们以[地方领主]为代价扩大自己的辖地。”[20]绝对主义国家以此为基础,才能将领主的抽取地租行为集中为国家征税(不过这是一个冲突相当激烈的过程,精英会因此互斗)。因此,绝对主义国家的财富是通过更严酷地压榨农民而获得的。这个背景之下的商业发展,只不过反映了城市兴衰的古老循环。虽然这个过程为后来的现代国家(state)打下了基础,但是这些发展并不必然暗含向资本主义生产方式的过渡。

欧洲其他地方也类似,旧制度的强大依然是当地持久的特色。不过,西欧之外旧制度的强大,不是因为农民变强,而是因为他们的共同体变弱了。晚近才殖民化的东欧,那里的领主依然牢牢掌控着农民。即使在黑死病之后,领主也能够继续奴役农民的同时无需把收租权上交集中,这种情况在某些地方还延续到了20世纪。

欧洲之外呢?马克思早有预想,欧洲的殖民主义将把资本主义带到世界其他地方。[21]然而,即使到了1920年代和30年代,殖民行政机关最后也只是加强了地方精英的权力,这些精英用不同的手段统治各式农业社会。如果地方不存在这种精英的,比如说,下撒哈拉地区,殖民势力就指定某些人为“酋长”,有时候还异想天开炮制角色。殖民主义的重点不是将人口无产阶级化,从而开始过渡到完全资本主义的社会关系。恰恰相反,重点是巩固农村现存的社会关系——将“土著”钉在原地,再将一部分无产阶级化——从而为有限的资源开采项目提供所需的空间和劳动。

发展和后发

资本主义社会关系只有在英国,才体现为旧制度的意外产物。在这个背景之下,英国的阶级斗争产生了新奇的结果。黑死病之后,强大的农民共同体赢得了形式上的自由,但是组织严密的领主还是获得了在农民耕种的土地上征收地租的权利。这些领主第一次开始依赖市场。随后发生了真正意义上的农业革命,特点包括整合已持有土地、采纳新技术,以及农村劳动分工的增进。农业生产率提升,相应促进了人口增长和城市化。这和欧洲其他地方,和世界其他地方的情况不一样。

如此的资本主义发展路径扩大了不列颠国家的军事实力。结果欧洲势力失衡,促成了征服领土的逻辑,大英帝国也借此涵盖了地球四分之一的陆地。欧洲大陆的绝对主义国家的对策,是试图(也没能)将自己的帝国进行合理化,却因此走向了财政和社会危机,其中最有名的一次引发了法国大革命。对不列颠之外的精英来说,政权更迭似乎具备政治必然性,不然的话就会在军事上更加落后于英国——这在拿破仑战争时期得到了证明。各国精英必须思考如何用政治规划来引入资本主义社会关系,而且越快越好。“虽然当时不列颠没有‘工业化’政策,但是自那时起多数国家都有战略,要复制不列颠的成功”。[22]后来,这个战略至少在经济文献里被称作“后发”战略。

关键是,19世纪中叶的后发战略以资本家阶级与旧制度精英的联盟——“铁与黑麦”为基础。事实上,这个联盟之所以达成,首先这些阶级之间是否互相分离就往往说不清楚:资产阶级的出现通常只是一小撮贵族的局部资产阶级化(embourgeoisement)。至于后发战略,“1860年代那十年是根本性的节点。那时候发生了美国内战、德意志统一、意大利统一、俄国农奴制改革和日本明治维新”。[23]1860年代的战争和内部冲突使得精英对各自领土的权力得到巩固,而1870年代的保护主义为国有工业创造了空间,也让农民在美国和东欧的谷物出口影响之下保留了下来。

精英以此为基础进行权力游戏的部分国家得以赶上不列颠,于是加入了富裕国家的行列:“欧洲大陆和北美不但在1870–1913年间的工业产出赶超了不列颠,还清晰表明了自身的技术竞争力”。[24]但是,后发战略的性质确保了旧制度精英和农民持续存在。在欧洲大陆,“最终证明了工业化和保留一个根基牢固的农业统治阶级,以及一个带保守加军事主义痕迹的王朝国家之间可以兼容。工业化的发生,无需消灭农民阶级来提供机会,以便为市场而生产的富农阶层出现”。[25]旧制度要到第一次世界大战之后才走向衰落,此后再次蹒跚登场,最后在二战消灭殆尽。只有红军最终把旧制度精英清算干净了,他们此前就已经在内战中铲除了沙皇和俄国贵族,现在又开辟了一条杀戮之路,一直通往中欧的旧制度中心普鲁士。

即便在这时候,旧制度仍在世界其他地方持存,在20世纪中叶的反殖民运动中与其他阶级结盟,从而加强自身。本来(达到世界大战规模的)国际战争可以统一民族,加强发展主义者的手腕,但是现在没有国际战争,这些精英就难以推倒。在帝国主义干预的全球性背景下,这个任务就更难实现了:美国担心任何真正的土地改革尝试,会必不可免引发共产主义革命和革命在地区扩散。确实,在精英没有被共产主义革命击败的地方,他们在政治和经济上都保留了大部分控制力。即便在今天,许多低收入国家的国民经济依然被少数大型家族和他们的扈从掌管。

农民的持存

正是在“旧制度持存”的背景之下,新的工业城市首先在19世纪后半叶的欧洲大陆成型了。[26]某些地方的城市从中世纪城镇的转型而来,而其他地方则是原本村庄的地方涌现出集合城市(conurbation)。无论如何,到了19世纪末,城市化的速度已经史无前例,尽管在这整一个时期依然有着相当数量的农民。他们从农村的巨大储备池流向城镇——有时涓涓细流,有时滔滔洪水——要么是土地被剥夺的原因,要么是人口增长的缘故:他们的父母已经没有足够的土地分给所有后代了。[27]

不过,个人不但被推向城市,还是被吸引过去的。城市让人可以从农村家长制,从父辈和领主律令那里真正地(尽管是局部地)解放出来。子女完全依赖父辈的基础在于以下事实:农村地区的限制性生产要素是土地,不是劳动,所以土地才是社会财富的真实源泉。男人要从父母那里继承土地,或者用父母的资源获得土地,而女人为了结婚,同样需要父母才能提供的嫁妆。这就是势不可挡的家长权力源头:子女不能给自己的生活作主,承担不起得罪父辈的代价。到临近城市找工作的前景扰乱了这种弥久的关系:现在年轻人用工资挣到了自主权。从这个角度来说,资本主义的社会关系延伸了中世纪城市业已存在的一个特点,在遍布禁锢的世界里打开了一个相对自由的空间。

但是,这种自由只能在风险重重的情况下取得。无产阶级工作的设施是匆匆建成的,他们的岗位要操作致命的机器,设施里还鲜有新鲜空气和阳光。资本家发现自己用不着操心提出什么工作条件。无论条件有多差,新近从农村来的年轻无产阶级都会排着队应聘,甚至为此争斗。来自不同村庄的农民操着民族语言之中互不通晓的方言(有时简直就是两门语言),闹起了两败俱伤的纷争。资本家让工人不断打加时赛,以此确保低工资和劳动力的温顺。这些纷争和内斗之后还在无产阶级的住处中发生。

在这个充斥着苦难的奇异新世界,无产者的自由创造了自我毁灭的口子:“要是说工人周末完工后还有余钱,可以用劣酒买醉,醉得有几个小时忘记了自己身处的地狱,那就是他力所能及的上限了。这种状态必不可免的后果,就是嫖娼、醉酒和犯罪大幅增长”。[28]确实,各家距离赤贫总是一步之遥,也因此有可能在某个家人酗酒的时候被推向乞讨、小偷小摸和性工作。[29]简单来说,在工业城市容易摔倒,很难爬起。考虑到搬到城市就意味着切断农村共同体所存在的支持纽带,情况就更是如此了。资本家也不会帮工人生存,在资本家竞争和劳动供过于求的条件下,雇主承担不起关心个别工人或者家庭能否生存的代价。

这是意料之中的,毕竟工人阶级只能靠工人自己解放。[30]不过和工人运动的叙述相反,生产力的发展并没有因为产生了集体工人,而有了加强工人阶级的趋势。工人运动以为,这个集体工人会是工厂的副产品——工厂会在其受害者身上打下自己的普遍形式的烙印,消灭他们与过去之间的关系(这些关系还在身边,以城市边界之外的农村为形式),然后自在的阶级就会成为自为的阶级。但是这没有自动发生。多数工人连工厂工人都不是。况且工厂里的工人通常有各种划分,这些划分不仅基于技能或者劳动分工中的位置,还包括宗教和习俗。许多人连语言都不一样!无产阶级缺少团结的基础,难以说服工友冒着失业的风险去罢工,争取更大的利益。工人阶级这个阶级表达自己的方式,往往不是罢工,而是暴动。

旧制度精英的持存

城市暴动的定期爆发助长了所谓“社会问题”(social question)。工人想要什么?如何才能平抚他们?事实上,一开始似乎没有必要平抚工人,随着资本家扩大生产,他们对工人的权力有增无减。再说,当无产阶级真暴动时,所有权阶级(ownership class)发现自己可以叫来军队和警察,用扰乱安宁的理由殴打或射杀他们。面对这些镇压式的干预,无产阶级几乎没有可以利用的资源。

他们需要组织自己。根据将来成为主流的革命理论,工人需要自我组织来争取权利,帮助他们进行进一步的斗争。他们需要集会权和出版权,需要迫使军队和警察在阶级斗争中维持中立。[31]这个理论是这么认为的:为了达成这些目标,工人需要获得政治层面的权力,也就是要争取投票权,以此为基础,可以组成一个阶级党,在全国选举中角逐权力。这个政治的视角几乎在所有地方都被其他方法的失败所巩固:“比利时和瑞典以扩大普选权为目标的罢工成功了,但是利用集体罢工达到经济目的的做法无一例外引发了政治灾难:1902年的比利时……1909年的瑞典……1920年的法国……1921年的挪威……以及1926的大不列颠……这些罢工都失败了;其后工联被削除,镇压式的法案通过了”。[32]

对于工人来说,试图走议会路线的问题在于旧制度控制了政治。下层阶级“本不应共享”构成精英的“发育成熟的人类的特权”。[33]这个视角之下存在一个物质基础:精英担心即使在形式上承认下层阶级是平等一员,也会损害他们在农村的权力基础。这种权力的基础不是在自由市场中的成功,而是对有限资源的渠道严格控制,包括土地的产权,采矿、伐木,或者放牧的权利等等,都是精英特权决定的。[34]

结果,欧洲的资产阶级没有如工人运动所料,把这些精英取代。相反,工厂厂主在旧制度内部长大,还通常顶着贵族头衔。所有权阶级为了捍卫自身利益,诉诸特权的程度和诉诸自由主义经济学相当。这个视角之下同样存在一个物质基础:资本家的获利来自工人缺少自由,尤其是面向国际市场的农业和资源开采业,那里的雇主盈利不需要工人完全自由。参与各类原材料和农产品生产的种植园主,因为雇用奴隶而日进斗金。俄罗斯干草原出口的粮食,是半农奴种植的。因此,资本主义发展并没有自动导致马克思描述的构成发展基础的双重自由。工人没有转化为形式上自由的商品卖方,也没有恰好失去了获取生产资料的手段。只有一部分工人获得了出卖劳动力的经济权利,获得平等公民的政治权利的更是少数。

旧制度对工人争取完全的经济与政治平等的呼声只有轻蔑,他们辩称工人不配平等,因为工人缺少要拥有财产就该具备的自控和独立。相反,无产阶级社区充斥着非传统和狂热型的宗教信仰。街上有酒鬼行乞,码头和公园还有无产者的娼妓和男同性恋扰乱精致的氛围。这些不雅行径成了报纸曝光的主题,精英们看得目瞪口呆,嘲笑无产者的生活无法无天和一贫如洗。心怀政治的工人可以看出,这些不仅给自身形象,还给自身组织能力带来问题:如果工人连自己房子都收拾不好,又怎么赢得选票,更别说消灭阶级社会呢?

阶级身份的肯定

为了消灭阶级社会,工人需要争取改革,为了争取改革,首先需要表现自己能够并且配得上掌握权力。他们面临的困难是双重的。工人在城市不得不适应危险的生活条件。他们来自不同村庄(有着非常多样的体验),因此不得不思考如何组织起来。与此同时,工人在新建立的自由国家面临社会上优越者的仇恨,这些人不惜任何借口,要将工人排除在市民社会之外。为了应对这些问题,工人运动将自身构建为这样一个规划——无产者为自己存在的权利而斗争。他们要证明身为工人有尊严,是骄傲,工人的文化比其他社会阶级优越。艾瑞克·霍布斯鲍姆提出,“在19世纪中叶的工人阶级词汇中,没有一个比‘受人尊重’(respectability)一词更难分析,因为它同时包含了中产阶级渗透进来的价值观以及冷静、牺牲、不轻言满足的态度,少了这种态度,工人阶级的觉悟便无从谈起,集体斗争运动也无从进行”。[35]19世纪中叶这种受人尊重的观点,此后发育成19世纪末20世纪初各种形式的工人运动更高级的纲领和规划,这些形式包括社会主义和共产主义政党、无政府主义工会,以及其他各式革命力量。

支持工人要受人尊重的展望预言了工人的命运,要点有五:

(1)工人在用自己的双手建立一个新世界。(2)在这个新世界,工人是唯一扩大的社会群体,而其他群体在萎缩,包括资产阶级。(3)工人不光在人数上成为大多数,还成为一个坚不可摧的集体,成为集体工人,这个集体正在工厂接受演练,和机器一同行动。(4)因此,工人是唯一可以根据新世界最内在的逻辑来管理新世界的群体:这既不是发出指令和执行指令的等级结构,也不是市场波动的非理性,而是更加精细的劳动分工。(5)工人正在证明这个展望是真的,因为这个阶级在争取权力的过程中实现自我的本质,而做到这一点就有可能消灭阶级社会,有可能终结人类的史前史。[36]

这个展望不是从外部植入的东西,没有把改良运动转变为革命运动。为了集中意志去承担风险和作出牺牲,工人需要相信有一个更好的世界已经在自我实现之中。工人的胜利理应有担保,是历史的必然,但又是一个政治规划,宛如悖论。正是这些要点的简单、自明和直接的吸引力,可以解释1875–1921年间运动的指数式增长。

正如上文所说,这种工人主义展望以一个神秘的形象为核心:集体工人。这是自在自为的阶级,是统一且自知统一的阶级,是在工厂空间内部诞生的阶级。集体工人在工人组织的时候被假定为前提,并在组织过程中被提出。但是,集体工人很大程度上只存在于运动建构它的意图之中。[37]劳工运动的理论家当时绝不会承认这种情况。他们把工厂系统描绘成仿佛来自未来的产物,工厂系统的发展理应是“生产过程大踏步地走向社会化”的结果,而这种社会化“替未来的社会制度创造了坚实的出发点”。[38]他们预想社会化的工厂系统还能让工人为社会主义的存在方式做好准备,将他们从歧异的工人诸阶级集合,转变为在工厂内部受过演练的统一的战斗力量——工业无产阶级。

现实中,这种转变并没有自动发生。工厂系统不是来自未来的时间旅行者,而是发达资本主义社会内部的生产所采取的形式。如此系统所体现的,不是即将降临的世界的“实际的统一”,而是这个世界的分离中的统一。工厂系统本身并没有这样一种趋势,使参与斗争的工人获益从而统一劳动力——至少不是工厂系统的唯一趋势。资本主义的发展或许消解了工人之间业已存在的一些差异,但是也巩固或者说新创了其他分野,尤其是出自劳动分工的分野(大多围绕技能,但是也包含以“种族”和性别,以及资历、语言、出身地等等为依据的任务分工)。

与此同时,工人在工厂大门之外依然互相发生冲突。他们不得不照顾自己和亲人,“阶级地位类似并不必然导致团结,因为正是工人共有的利益使他们互相竞争,这主要发生在争相压低工资以求得雇的时候”。[39]鉴于就业从来都是僧多粥少(过剩人口的存在是围绕资本主义剥削而建立的社会的一个结构性特点),向宗教、“种族”和“民族”效忠让某些工人有可能以其他人为代价,走在前头。工人只要原本就没有在阶级的基础上组织起来——这种组织也没有预先给定的、结构性的必然性——就会有切身的利益去维持个体性和阶级外的效忠。

这是工人运动往自己身上捅的一把刀子。运动鼓励工人忘记自己的特殊性和所有据说来自过去的东西。工人要将目光转向未来,要主动融入集体工人的一般性之中。这就是工人运动的本质。工联和劳工会,还有各种社会组织,是以行业、社区或者兴趣为基础让无产者走到一块的,然后就在这些局部组织当中拼凑出一般性的工人利益。而社民党、共产党和无政府主义联合会等,则在民族国家层面将集体工人具现。

这些组织如果不同时依赖一个可以肯定的阶级身份就不可能成功。至于说工人以劳工运动的名义作出了牺牲,其实他们总的来说违背了自己的直接利益。要说他们肯定了共同的身份,就等于说运动成功说服了工人,让他们搁置在互相竞争的劳动市场中孤立的卖方身份,反而出于对劳工运动这个集体规划的责任而行动。

工人到了愿意相信心怀团结具有道德上的必要性的程度,是因为他们能够局部和断断续续认同“伤害一个人就是伤害所有人”的口号。[40]这个从来不描述工人阶级身上业已存在的真相的表述,其实是一种伦理禁制令。不过要说工人接受这种禁制令的话,他们作为个体的利益也开始变化:这些利益开始简化、狭隘,甚至重新定义,但是也有部分满足了。[41]工人间的竞争借此手段而噤声了,但是前提是共有的伦理和身份能够保留。

从这角度来说,工人运动是装置,是台城市机器,将工人绑在一起,还绑得死死的。[42]这种绑定不只发生在工厂:

以下依然是左派最持久的一个误区:“劳工运动”所暗含的社会主义从工作场所开始,以罢工为中心,由工人斗士来承载。不过,这些运动实际上有更广泛的基础,还需要女性在家庭、社区和街头的努力。[43]

集体工人在城镇拼凑出来,是一系列大众工人组织的成果,包括工人的“储蓄银行、医疗基金和养老金、报纸、工余大众学院、工人俱乐部、图书馆、合唱团、铜管乐队、专一的知识分子、歌曲、小说、哲学论文、深度杂志、小册子、深深扎根的地方政府、禁酒协会——所有这些都有自己的风俗、礼节和风格”。[44]透过这些手段,使得无产阶级遗忘自己是科西嘉人或者里昂人:他们变成了工人。阶级开始存在了,成为一个可以肯定的、有尊严的、骄傲的抽象身份。

这就是工人运动让不断从农村流入城市的新移民适应工业城市,并让他们受人尊重的方法。尊重问题涉及三种操作。(1)运动传播了新的行为准则,这些规范要么挪用自资产阶级文化,要么直接反对(如异性恋家庭规范和禁酒)。(2)运动提供了一种共同体感,帮助工人克服迁徙到城市时的社会位错(dislocation)。社群的组织巩固新准则的同时,也满足了成员的精神需求。(3)运动建立了机构,支持工人用斗争转变自己的物质状况,也防止个人或家庭陷入恶名(工联和党不但为更好的工资和条件作斗争,还要为公共健康干预、福利架构、老人病患补助等等斗争)。

前两种操作支撑起第三种,而正是第三种操作让这个阶级开始与那个时代的法律和政治框架发生冲突。工人被迫“与王座和神坛斗争,为普选权斗争,为组织权和罢工权斗争”。[45]有必要冒风险和作出牺牲,但是现在这两个做法都可以透过运动的自我理解得到正名:运动可以将自己理解为道德的社群,在理性生产和平等分配的光芒指引下,为建立更好的世界而斗争。

现在之中的过去

真相是,这个道德社群是应运而生的建构,是被一个美梦支撑起来的。社群远非铁打不变的现实:“从某种角度看似男男女女都集中于一个‘工人阶级’的现象,换个角度却变成社会断片的四散横飞、新旧社群的放逐离散”。[46]工人保留或者保存了与过去的联系,并且方式不一。传统的手工业行会渐变成工会,族裔和宗教团体在新城市开设了,并且多数新工人也保留了与农民家庭的联系。

工人没有轻易遗忘他们与旧社群的联系,但是运动的活动家逐渐认为这些纽带是障碍。德国钢铁工人工会(DMV)就宣布,“世界历史不能顾及磨刀人和他们的手工心态而掉头”。[47]然而,活动家试图建立的团结文化,在许多情况下恰恰依赖这些通过农民和手工业者的经验而锻造出来的遗存。工作有尊严的想法(也就是应该将工作认同为人之为人的本质)本身就从手工业者那里继承而来。运动试图将手工业者的纽带转移到“集体工人”,也就是工厂里应该认同阶级之为整体的半熟练工人那里去,同时否认手工业者试图保存自己特殊行当的做法。

对工人运动规划的反抗通常以此为基础,于是阶级及其组织之间发生了冲突。采取最激进行动的,往往就是那些反抗融入集体工人的一般性的工人。在许多地方,工人运动中最激进的潮流通常和捍卫车间自主权相关联(这与社民党人的主流理论相悖),也就是捍卫工人对组织生产进行决策的权利,即便这种决策拖慢了生产力发展也要如此。这种冲突在西德的索林根等快速增长的城市特别明显:“索林根的餐具打磨工等等团体所依附的旧理想,是以手工自主为基础的植根地方的合作联合体(commonwealth),而新的德国金属工人工会(DMV)战略家就在赞扬技术进步、大众物质改善,以及和持续合理化的资本主义相配套的工业工会主义”。[48]社会主义者和共产主义者没有看到,工人只有能够参与决定生产如何进行的时候,才能够将自己的工作认可为人之为人的本质。一旦这种权利和相应的经验消失,工人的身份也消失了。

关于流氓无产阶级的附记

我们在别处曾将过剩人口指涉为资本的矛盾性动力的极致表现。[49]过剩人口和流氓无产阶级之间是什么关系?两者是不是互为一体?马克思在《资本论》具体论述了过剩人口,却根本没有涉及流氓无产阶级,他只在政治写作中使用这个表述。“流氓”是怎么在20世纪前后的革命派中成为热门话题的?

结果显示,“流氓无产阶级”是工人运动的关键范畴,特别是对马克思主义者的社民分支和布尔什维克分支而言。马克思主义者的嘴里总是在咒骂自己认为的流氓无产阶级和无政府主义者,以至于两个范畴融合到一块去。罗莎·卢森堡在《群众罢工》里认为,“在俄国革命中,无政府主义并不是战斗无产阶级的理论,倒成了象尾随革命战舰的一群鲨鱼似的反革命流氓无产者的思想招牌”。[50]

这些宣扬无政府主义的流氓无产阶级是谁?人们试图就此条分缕析的时候,通常不是采用结构分析的形式,而是列出写有阴暗人物的长长清单,而这些清单会在疯狂的前后矛盾的压力下倒塌。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》里给出了流氓无产阶级的讨论典范:“它名义上是个慈善会,实际上是由巴黎流氓无产阶级组成的一些秘密宗派,每一个宗派都由波拿巴的走狗们领导”。这些流氓按说由这些人组成:“流氓、退伍的士兵、释放的刑事犯、脱逃的劳役犯、骗子、卖艺人、游民、扒手、玩魔术的、赌棍、皮条客、妓院老板、挑夫、下流作家、拉琴卖唱的、捡破烂的、磨刀的、补锅的、叫花子,一句话,就是被法国人称做浪荡游民的那个完全不固定的、不得不只身四处漂泊的人群”。[51]这段妄想的奇幻文字有一丁点真相吗?脱逃的劳役犯和拉琴卖唱的是否和叫花子有着同样的反革命利益,并且这种利益将他们和显然有革命天性的工人群众区分开?要这样想也太疯狂了。

流氓无产阶级是一个幽灵,在工人运动那里游荡。如果这个运动将自己树立为争取工人尊严的运动,那流氓就是无尊严工人的形象(或者更准确地说,是其中一个具象)。运动试图将尊严赋予阶级的全盘功夫就被这些放荡的形象损害了,他们是在街头唱歌的醉鬼,是小偷小摸,是娼妓。指涉流氓无产阶级是要点明这个简单的真相:说服工人组织成工人并不容易,因为他们大多时候不在乎社会主义:“许多穷人,尤其是最穷苦的人,并不认为他们是‘无产阶级’,其行为也不像无产阶级,也不认为运动的组织和行动方式适用于自己,和自己相关”。[52]他们有空的时候,宁可去酒吧也不唱工人的歌。

在流氓的形象之中,我们发现了肯定工人阶级背后的暗流。那是一种恒久的阶级仇恨,工人自认出于淤泥。“在资本主义大工业发展的初期……‘无产阶级’这个概念,同极端堕落的概念具有相同的意义。现在也还有人抱着这种看法……”。[53]再者,资本主义正试图把工人重新推入污秽之中。所以,资本主义的危机趋势若要结束,只能二选一:工人阶级取得胜利,工人阶级变成流氓。

第二节:现代世界的基础设施

工人击败旧制度的尝试原本会告吹,我们也当然详细剖析过他们面临的障碍。但是尽管如此,运动还是成功实现了一些目标。劳工运动塑造了历史,尽管并不总是塑造得符合设想。我们认为,这与基设衍生产业(infrastructural industries)的出现息息相关,使用该产业所生产的商品,就需要依赖大规模网络化基础设施的建造,包括道路、电力设施、管道、信号塔等等。

如果说旧制度的坚守为工人运动的诞生创造了场景,或者说提供了舞台,那么这些基设衍生产业就提供了戏剧行动。工人运动这出剧,就是和这些产业的增长同步上演的。这些新产业出现时,第一次工业革命的产业,比如食品加工、纺织、钢铁冶炼和铁路等正臻于成熟。取代它们领先地位的基设衍生产业,一开始就与电气化和钢铁密不可分:安全剃刀、切好的面包、无线电和高精度机器。随后就是所谓“福特制”如日中天的时候:汽车、冰箱、洗衣机和各式各样的耐用消费品。这些产业共计雇用了巨量的半熟练工人。

正是因为这些产业雇用了这么多的工人,并且使得这种雇用在更广泛经济的运作之中发挥关键作用,所以基设衍生产业决定了工人运动的轨迹。这些产业的增长意味着,生产力的发展在一段时间内确实壮大了产业劳动力的规模和力量。大型的工厂复合体一次会雇用成千名工人,他们也因此能在复合体内部被统一起来。于是,这种发展似乎代表了无产阶级的力量增长,同时无产阶级的旧世界敌人愈发无足轻重。

然而,统一和力量的如此发展只是昙花一现。1970年代工业化变成去工业化以后,这两者都被洗刷干净了。与此同时,基设衍生产业的扩张也事与愿违,没有把更广大的阶级统一起来,反而使无产阶级更加陷入资本主义社会关系的分离中的统一之中,覆瓦成鳞。一开始,这种分离中的统一只是市场交换的一个形式上的特点,但是假以时日,这种形式上的特点在改天换地的过程之中,在错杂的钢铁与玻璃、水泥和沥青,还有高压电线那里被“实现”了。这个过程,不但在工厂的空间内发生,也在工厂大门之外发生。

基设衍生产业和半熟练工人

基设衍生产业的生产不具备自动化的趋势,所以这些产业和马克思在著名的“机器论片段”里所思考的并不一致,比如说,化工厂一旦建好了以后,大部分时候只需要维护或者监控。和化工生产不同,第二次工业革命的产业需要大量的劳动,这些劳动不仅用来建造厂房,还要在厂房建好之后装配商品。从马克思的理论视角来看,这样导致劳动需求反而获得支撑是完全出乎意外的。[54]马克思死后的100年,在这个基础之上发生了两波强健的产业雇用增长潮,一次是1880年代到1914年,一次1950年代到1973年。世纪末(fin-de-siècle)上行再加战后繁荣期,似乎证实了工人的观感,资本和劳动的命运确实休戚相关:资本的积累就是无产阶级的成倍增长。

这个无产阶级逐渐成为受人尊重的阶级。它逐渐受人尊重的形象,是一个男性、半熟练的重工业工人(这不是说这类工人都是男性,只是在理想状态下被想象为男性)。这个形象在工人运动之中逐渐占据了主导,他和手工业者一样,真的可以用自己与工作的关系界定自己。这是因为至少在1960年代之前,车间自主权的丧失还没有达到质变的程度,所以这个形象能够将自己的工作看作集体力量增长的源泉。他为整个阶级的其他人提供了模范:这个阶级可以成为这个样,也正在成为这个样。

半熟练工人不仅提供了模范,还享有阶级的其他成员无法获得的一定程度的安全感:这些工人很难就地替换,还推动了大量固定资本的运作,这些资本一旦闲置就失去了价值。这种安全,给那些为整个阶级的自由而斗争的人提供了坚实基础。工人运动的时代,就是半熟练男性工人及其工作所在产业的兴衰的时代。两者结合以后,才有可能想象资本趋于通过可肯定的工人身份来统一阶级。不过,只有在这些产业扩张的时候,工人运动才能将半熟练工人看作正在现在实现的自身的未来。一旦这些产业陷入衰落,光辉的未来也一道衰落。

国家的角色

不过我们稍后再回归这点。眼下重要的是指出这一点:在这个时代欧洲大陆的新产业是在后发的背景下才涌现的。正如上文所述,后发的基础是贵族精英和资本家精英之间的联盟,这种联盟使欧洲列强得以建立“美式制度”。[55]美式制度有四个关键组件。后发国家必须:(1)建立外部关税,保护新生产业;(2)废除内部关税,支持基础设施建设,从而统一国内市场;(3)注资大型银行,从而稳定通胀和刺激国家资本的形成;(4)开展公共教育规划,从而整固对国家的忠诚、将民族语言标准化,并且提高识字率(识字率是大量半熟练工厂工作和文职工作的前提)。

后发起步于1860年代和1870年代初。当时正值第一次大萧条(1873–96),许多国家丢开了曼彻斯特学派(Manchestertum)的伪装,开始大范围干预国民经济。如此一来,建立新产业的运作所需的广大基础设施就有了可能。于是就有了运河、铁路和电报线路,还有了道路、电话线、天然气线、管道和电网。这些基础设施一开始是单维度的,比如将地面分割的铁路和运河,后来逐渐变为二维(甚至三维),比如覆盖整片地区的道路网、电网和无线电塔。

由于后者的必然影响,城市规划的雏形出现了。举个例子,铺设轻轨线路一方面和分隔工人阶级的社区相关,另一方面也和分隔工业区相关(现在工人无需住在工作场所咫尺之遥的地方了)。[56]这些居民区和商业区必须在基建的时候提前规划。

资本家对此往往难以胜任,这不仅是因为所需投资规模之大。建设大型的基础设施,就需要一支庞大的计划队伍去提高影响力、防止浪费冗余、制定行业标准等等。这意味着国家的角色愈发突出,社会之中只有国家这个成分能够担当起这个任务——计划社会。后发是和国家机器的蓬勃发展同步进行的,这个机器变得既集中又离散,程度远甚从前(不过这个机器在世界大战刺激其发展之前,还是相对小型的)。

国家的角色更替,使无产者的共产主义展望发生急剧转变。在马克思的理论里,国家在革命之前或者之后都不扮演任何角色。自由市场资本主义是要被社会主义取代的,也就是被“以联合起来的生产者(马克思从未说过:由国家)自觉地计划生产为基础”取代。[57]马克思设想计划的模型不是国家,而是工人合作社和联合股份公司。同样,恩格斯在《家庭、私有制和国家》里有过一个著名的提议:革命之后,国家该去的地方是“放到古物陈列馆去,同纺车和青铜斧陈列在一起”。[58]他们没有料到国家在不远的将来,在资本主义社会中扮演的角色,因此也没有料到国家在社会主义的想象之中扮演的角色。考茨基如是说:

在现存的社会组织中,只有一个组织,具有必要的规模,人们可以利用这个组织作为范围,在其范围内发展社会主义共同体,这就是现代国家。[59]

国家领导的基础设施开发揭示了资本的非理性,不过是通过特定的方式揭示的。在商品基于高效的公共基础设施而流转的时候,再去私人消费这些商品就显得非理性了。既然有可能构建一个集体使用的轻轨网,又何必卖车给私人呢?不如直接把一切计划起来?社会主义变成了国家无限扩张的展望,从局部计划的社会变为全盘计划的社会。[60]

这个新前景在革命派那里引发了争论:这个全盘计划的国家要如何诞生,是通过国有化还是社会化?是所有事情由国家议会从上而下地指导,还是有必要把资产阶级的国家机器完全取代,换成一个更适合无产阶级的机器,比如说工会联合会?无论如何,问题都在于分离的经济单位依然围绕经济活动而组织,因此在资本主义时代之后或多或少保留了下来,那么这些单位如何能够互相交换产品的同时,把一部分产出调拨出来发展生产机制。当然了,自动化最终可以解决这些问题,但是当下呢?这个回答可不简单:

一方面,正如科尔施……维格佛斯(Wigforss)……和其他人指出的那样,由直接生产者去直接控制特定企业,并不会磨灭掉生产者和消费者,也就是和其他企业的工人之间的对立。另一方面,交由国家进行集中化控制,会产生将资本的私有权威替代成政府的官僚权威的效果。[61]

如何看待国家在将来的角色,会影响当下的战略。国家是管理资产阶级事务的工具,还是反映阶级力量平衡的中性工具?这不仅仅是理论问题。“铁与黑麦”联盟似乎意味着国家能够在阶级间保持平衡。那么,工人阶级是否有可能投身其中,在走向社会主义的道路上改良资本主义,或者按照社会主义的道路改良资本主义?这种争论助长了工人运动内部的根本性分裂,往后还助长了运动的碎片化。

民族的容器

工人运动的诞生,所处背景不仅是国家的角色壮大,还有民族。后发就是民族国家的发展。这就解释了世界大战到来的时候,社会主义者何以大多愿意舍弃国际主义。他们支持战争的理由提到了1860和70年代多次巩固民族的战争之后工人运动的成功。[62]多数人的假定是,战争的回归不过预示了新一波民族巩固,国家间的框架将因而改写,工业无产阶级进一步扩大的条件将因而建立。支持战争的话,工人就能够证明自己值得受人尊重,在下一次经济增长周期的时候,他们就会更加接近权力,又或者破天荒掌权。

卢森堡在《尤里乌斯小册子》里对如此解释战争表达了不满。她几乎是社民党之中唯一注意到1914年战争与众不同的人,这次战争会很漫长,还会造成大规模的毁灭。她斥责她的同志没能明白战争的性质有变:“今天,战争的作用并不是为成长中的年轻资本主义提供‘民族’发展前提条件的动态方法。战争只在塞尔维亚这种孤立且断续的战争个例里才具备这种性质。”[63]此处隐含的论点,是战争在过去的确发挥了这种作用。

确实,1860和70年代的巩固民族战争为劳工运动开辟了一个快速增长的时期。社民党和无政府主义联合会在欧洲各地成立(甚至走出欧洲,比如阿根廷)。运动的战略家也明白,他们的成功与民族的框架紧密相关。如果资本的积累等于无产阶级的成倍增长,那么民族的力量就等于该民族的工人阶级的组织程度:“从实际运作的层面来看,替代‘民族’政治意识的,不是‘工人阶级国际主义’,而是次政治(sub-political)意识。次政治意识涉及的范围比民族国家的政治意识范围要小得多,甚或完全无涉”。[64]劳工运动随着民族语言和民族文化的巩固一起壮大,而这两者大部分是公共教育(以及相随的识字率增长)和铁路网的效应。民族与阶级这两者的命运的联系,最清晰地体现在工人运动中那些能角逐全国选举的团体。当然了,同样是这些团体在1914年满怀爱国热情地表决参战。

重点在于从许多方面来看,在民族国家发展的背景之下,正是国家领导的基础设施建设使议会的作用开始壮大。这些议会掌握了钱袋,控制了税收。国家正因为能够通过议会定期加税,才能在债券市场进行借贷,资助基建规划:“为了维持特殊的、凌驾于社会之上的公共权力,就需要捐税和国债”。[65]因此,旧制度为了促进发展而与国家议会分享权力,是符合自身利益的,这样得到的回报是军事实力的大大提升。结果,议会的重要性在政府系统内部稳步上升(即使和世界大战前后相比,议会所征的税率依然不高)。

正因如此,工人运动才值得打入议会。从19世纪中叶的视角来看,工人能在政府里拥有代表是痴人说梦,但是到了世纪末,恩格斯就在公开呼吁和平过渡到社会主义。投票箱取代了街垒:“由[德国社民党]派去参加投票的200万选民,以及虽非选民却拥护他们的那些男青年和妇女,共同构成为一个最广大的、坚不可摧的[集体],构成国际无产阶级大军的决定性的‘突击队’”。[66]社会主义竞选党的和平胜利似乎势在必得(尽管或许有必要用暴力扫除反革命):

根据理性而且具有统计头脑的德国社会主义者的看法,迟早这些政党所赢得的选票比例会超过51%——这个似乎具有魔力的数字在民主国家中,绝对是一个决定性的转折点。[67]

这个希望一直延续到了一战。战后对宪政主义和民主制的侵蚀结果十分有效(特别在二者初次亮相的中欧、东欧和南欧),反而战前通过斗争扩大选举权似乎顺理成章。社民成为了工人获得选举权的国家的工人运动主流形式。还没有选举权的国家,工人也可以将希望寄托到那些有选举权的,从而看出在当下浮现的自身的未来。阶段主义就是这样延展了自身的,比如俄罗斯将德国看作经济和政治上的典范。

结果,后后发国家没能复制后发国家的轨迹。西欧之外的运动必须具备更强的革命性偏向,因为那里的旧制度更排斥承认工人的利益。无政府主义在南欧和东欧最为强盛,正因如此(还因为在那里没有农民就不可能往前进)。但是,阶段主义的错误还在于,随着技术前沿进一步发展,再也不可能以后发为基础后来居上了:“那些曾在西欧、特别在德国,以及美国生效的政策,在20世纪尚未发展的国家那里,效果已经不如从前”。[68]前进的唯一方法,是通过大推动的工业化(big push industrialisation)。我们在下文将会看到,这种工业化需要的不是与旧制度结盟,而是清算旧制度,以此作为后来居上的前提条件。

工人融入到政体

工人运动在各民族国家的积累区内发展的同时也断裂了(一战将运动分解之前已是如此)。运动丧失了稳定性,因为——至少在最“发达”的资本主义国家是这样——通过民族国家发展模式来改善工人的生活条件证明是可能的,而这种模式驱散了工人的革命能量。改良和革命互相分裂了。社民党人一开始认为这种分裂并不可能:

阶级斗争带来的工人阶级的提高,与其说具有经济的意义,毋宁说具有精神的意义。无产阶级的经济状况,由于阶级斗争及其结果,一般只有缓慢而微小的改善(如果有所改善的话);但是,无产阶级的自尊心却提高了,社会上的其他阶级对他们的尊敬,也随着增进了。无产者开始感到自己同上层阶级平等,并拿自己的命运与这些阶级对比……这一切改善都必然落后于工人的精神提高所自然而必然带来的要求……只会使无产阶级日益不满于自己的命运。[69]

在考茨基看来,认为改良使人们更能忍受剥削的想法是一种“幼稚病”。改良是革命举措的必要部分,可以给工人提供少许保障,这样他们就能够专心组织最终的战役。[70]

考茨基能这样说,只是因为他和其他第二国际者一样,依然相信Kladderadatsch——系统崩溃,不论赢得什么样的改良,这场崩溃都要展开。1873年发生第一次大萧条,似乎佐证了这条信念。大萧条期间,资本极度集中在工业联合企业(industrial combine),并通过卡特尔互为关联。社会主义者以此为基础,宣布无产者与多数资本家、农民、手工业者和小企业所有者一道,很快就会流离失所。

社会主义者感知到的这个工业集中与失业之间的关系,是他们的革命立场关键所在:技术发展会迫使资本家把人替换为机器。在围绕资本主义生产方式而组织起来的社会里,这种做法必然会引发许多人失业。而结果是,基设衍生产业的技术进一步发展没有产生失业,尤其是在大型制造业联合企业里。相反,生产力的发展创造了岗位,在1896年第一次大萧条结束以后更是如此。

稍微简化一点的话,可以这样解释这个现象。虽然19世纪前后生产领域出现巨大的技术进步,但是这些进步甚少发生在组装环节,此时的组装依然需要人工操作。结果,基设衍生产业吸收了大量的资本和劳动。这些产业需要一小队工程师,但还是需要大量的手工劳动大军,由他们将所有精准生产的零件实际组装起来。此外,这些基设衍生产业的组织方式导致一种情况,这些人手一旦妨碍了组装流水,就会迫使价值不菲的机器闲置。因此,发展没有创造贫穷,而是为某些工人通过停工争取更高工资创造了可能性。

在这些变化了的经济-政治条件之下,一些工人更能够在仍拴束于资本的情况下赢得尊严。因此,工人阶级不再是背负激进锁链的阶级,不再是将要站起来否定社会的纯否定性(negative)力量的阶级。相反,工人阶级被缓慢且时断时续地融入社会(必须说明,这种融入远非完全),成为变革的肯定性(positive)力量。正如Paul Mattick在1939年所说的,“旧劳工运动在资本主义的扩张过程之中,有意和无意地[意识到]自己通往更多福利和承认的道路。资本越是繁荣发展,工作条件就越好”。[71]

这个新局面的后果影响深远:工人运动的组织得以被承认为社会的一员,并在这个基础之上为组织成员赢得了利益。然而要接受社会的承认,他们就必须不再提倡自己的目标为革命。不可能接受宪制框架的同时主张推翻这个框架,否则可能带来运动丧失承认、从而丧失过去赢得的成果的风险:“‘合法’和‘议会外’策略之间必须作出抉择”。[72]这个困境在组成集体工人的关键分子——工会这里,表现得最清晰。

劳工领袖和基层会员

工会面临的主要问题,和每一个工人组织面临的主要问题是一样的:“阶级利益是作为集体性,而不是个人的集合体与工人挂钩的,是工人的‘群体’而非一系列‘利益’”。[73]工人的阶级利益必须以某种方式具现。为此,工会建立了机关来惩罚那些牺牲集体福利、将个人福利最大化的行为(比如工贼)。此后,工会开始用威胁收回集体劳动的手段施展权力,有时候还真的收回。问题的要害就在于此:工会行动的背景,是以改善工人薪资和条件为宗旨,同时要大致上停留在符合法律的界限内。此时的工会不仅需要展现罢工的能力,还有诉求满足以后不罢工的能力。不然的话,工会将无法获得筹码。

出于这些理由,工会不得不发展各种纪律机制,这些机制除了打压将工人的一系列利益最大化的行为,还要保证集体的行动与谈妥的协议一致。发展这种机制并不必然导致组织的领导层与基层之间的恒定分离,然而,这种分离只有在基层的斗志持续运作的时候才能避免。既然斗争往往有起有伏,假以时日,工会持续有效的唯一方法就是建立正式的结构,显得谈判方似乎有能力随意开关,调控基层的斗志(其实谈判方开和关都做不到)。

在这个时候,领导和基层的利益出现分歧。基层的斗志成了负担,除非是在领导层严厉把控下。与此同时,领导层成了用工会会费支付的的永久员工,不再依赖雇主求一份工资。与领导的利益越发同一的是工会的存活,而非捍卫工会会员。于是,领导往往避免顶撞雇主,以免工会的未来出现风险。如此一来,实质性改良成为越来越遥远的目标,更别说革命了。

正是工人建立起来使革命成为可能的组织,这个使集体工人具现的组织,成了革命的绊脚石。“一个以局部改善为宗旨的党,一个内部的领导-代表过着小资产阶级生活的党,一个多年以来不敢上街的党,即使危机已经造就了裂口,也无法如葛兰西所说的‘从壕沟裂口中蜂涌而出’”。[74]从此以后,革命不再以资本主义发展的内部趋势的形式出现,而是地缘政治的外部效应。革命只出现在资本主义发展动摇了民族国家的积累框架、使这些国家争相互斗的时候。

在幕后,还有这样一个不断蚕食信心的窘境。随着生产力的发展,要知道“赢”是什么意思,知道根据工人利益来运作所有这些巨型机器是什么意思,变得越来越难。好比是银河系,隐约看来是单一一个光点,但是靠近了看,大部分是空无一物的空间。资本主义社会的生产力也是如此,概要来看似乎催生了集体工人,但是从更大的尺度来看,只催生了一个分离的社会。

关于阶级身份的附记

工人运动提倡生产力发展,把它作为促进集体工人成型,成为一个坚不可摧的集体的手段。而结果是,工厂系统的延伸和加强没有产生想要的效果,集体工人在现实中只存在于工人运动本身的活动之中。但是,工人运动的中介确实令工人的集体利益成为了真实的东西。我们已经论述过,工会和党将工人阶级的身份作为组织手段的一个关键特色而建构起来。这不是说阶级统一,或者说与之相关的阶级身份,反正只是工会和党的领导层强加的。这种统一和身份,对数百万工人参加的劳工运动规划本身至关重要。

劳工运动内部的工人宣称,他们所提倡和肯定的阶级身份在性质上的确是普遍的,理应吸纳所有工人而不论他们特殊的质,比如母亲、新近的移民、被压迫民族、未婚男性等等(而最极致的极限就是残疾人、同性恋等等)。实际上,工人运动建构的这个所谓的普遍身份,实际上是特殊的。它所吸纳的工人,只限于那些被打上,或者愿意被打上某种特殊性质的印记的工人。也就是说,它吸收工人的程度不是自在的工人,而仅限于吻合某种受人尊重、尊严、勤劳、家庭、组织、不酗酒、无神论等等形象的工人。[75]

此前我们探讨了这个特殊的阶级身份的历史起源,当时工人正处于对抗旧制度的斗争之中,基设衍生产业也在扩大。有可能想象这种情况:如果条件改变了,这个身份的某些特点可能会截然不同。需要注意的是,即使在欧洲内部,如果民族和地区背景不一样,归诸工人阶级的特点也可能完全相互矛盾。然而,我们在这个方面必须多加小心。即使在早早就实现了男性普选权,没有旧制度要击倒的美国,工人身份也是在19世纪末围绕类似的标记而构造起来的,比如生产率、尊严、团结、个人责任。在这个非洲与美洲原住民处于社会等级制底层的移民国家,白人性代表了一个新标记,有时候能补充阶级身份,有时候会与之抗衡。这种抗衡可以部分解释美国工人身份的软弱及早衰,但是也指向了助长这种身份的深层结构因素,而不论民族和文化差异有多大。

工人运动之中出现的阶级身份的收拢有必然的、自发的因素。这里的要点在于,工人的集体利益不能直接通过加总个人的一系列利益来决定。这个事实将工人和资本家区分开来,也使工人在谈判中处于不利地位,毕竟资本家的集体利益在很大程度上不过是算术问题(或者更准确地说,是给复杂的方程组求解):成本必须尽可能低,而利润必须尽可能高。比如说,就算有环境主义和女性主义的资本家,他们在应该如何运营公司的问题上也不会与其他资本家产生冲突。这种考量只会在不影响公司底线的时候才会发挥作用。[76]

工人则相反,他们面临更艰难的计算:“比如说,为了换取岗位满意度的增加,可以‘理性地’放弃多少工资?这个问题的答案,不可能通过任何可以客观应用的微积分找到,只能是[工人]组织成员的集体考量的结果”。[77]任何一个特殊工人对这个问题给出什么答案,要根据他们的个人偏好和各自情况有多旦夕不测而定,比如青年未婚男性和单身母亲就有不同的利益。

只是,如果要考量所有角度,达成某种共识或妥协,保证每个工人的需求至少能满足一部分,这样会使工人难以组织。这样组织的“成本”太高了。对此的解决方案要在集体身份的形成中去找:“只有相对无权力者的联合成功形成一个集体身份,而成功的标准是组织成本在主观上收缩了,他们才能去希望改变原有的权力关系”。[78]这正是工会提倡工人身份所实现的:工会令工人透过这个身份的透镜感知到自己的利益,从而“同时表达和界定了工会成员的利益”。[79]

个体工人,即使自己的特殊利益没有被工会的议价战略所满足,也不得不承认工会的行动大体上符合自身的利益。这是所有常规化、基于诉求的斗争的特点:只要这个集体希望作出诉求,也就是说参与议价,那么这个集体的成员要么必须有着同样的直接利益,要么必须能够形成一个身份,从而弥合各自重叠的利益之间的空隙(相当于在基于诉求的斗争之中,悖论般引入一个非实用主义的要素)。[80]正是因为工人组织不得不局部地重新界定利益来满足利益,所以这些组织被迫依赖基于“集体身份”的“集体行动的非实用主义形式”。[81]确实,可以认为在既定斗争之中提出诉求的能力,与利用现存的、或者锻造出全新的集体身份的能力在结构上相关。提出诉求和身份构成,就是一体两面。[82]

在工人运动的背景之下,上述情况不仅适用于与老板谈判,还适用于政党的扩大,以及所有其他存在于城市的环境里、充斥着前农民和/或新近移民的组织的成长。单单这些情景的数量和多样性,就使得这个共同的“中间”目标(也就是夺取权力之前的目标)难以判定。但是即使这不是问题,其他方式的组织成本依然居高。工人没什么金钱来源,他们为阶级斗争付出的成本,大多是自己的时间和辛劳(参加示威、出席会议、罢工)。如果要一天工作12个小时,或者和多数女工一样要照料孩子,这些成本就变得十分艰难。此外,工人没有办法监督其他人的贡献。加上运动的规模之大,就会产生巨大的的集体行动难题。这点在工人运动的道德重心——培养责任感和团结感——和纪律手段——店铺停业,攻击工贼——中可以看到。即使有了这些资产,各个工人组织的吸引力和组织能力也有很大差异。要将多数工人带上街头,通常还是需要工业火灾或者公司打手进行屠杀这样的悲剧。

第三节:工人运动的断裂

工人相信,如果他们参预了进步那骇人的急行军,那么历史这个屠场就会把敌人砍倒。工业文明的发展会将工人推进到权力的高位。一战之前的那几十年,各股趋势的确好似向正确的方向靠拢。20世纪的头十年,工人大规模流入了围绕可肯定的工人身份而建起的组织。各个社民党从网罗几千选票——那时还是工人运动内一个少数派组成——到揽持几百万选票,成为运动的主要路线。

与此同时,某些国家的工会成员数在激增:“到1913年,英国的工会已经增加了大概340万个,德国几乎380万,而法国相较于1880年代末新增了大约90万工人会员。工会终于侵入了工厂车间,和此前已经进入的建筑工地、煤矿和小作坊相区别”。[83]这个阶级成为了一股不可忽视的力量,他们自己也清楚。

革命派相信这些趋势会继续对自己有利,这种信念在弃权主义的做法里彰显无遗。各个社民党虽说还是少数派,但已成为了议会里最大的派别,可是这些党放弃了参与执政的权利。他们拒绝和敌人一起统治,而是选择耐心等待自己成为多数派:“这种弃权政策暗含对未来的巨大信心,和对工人阶级成为多数派的必然以及社会主义工人阶级支持不断增长的坚定的信念”。[84]但是,这个必然性一直没有现身。

工人运动的外在局限

产业工人从来没有成为社会的多数派:“即使在产业劳动发展到最高的程度时,长期的经济重构也已正在将就业转向白领和其他服务业岗位”。[85]这就是运动的外在局限,工人运动总是时机未到,而在时机到来以后,为时已晚。

时机未到,是因为尽管产业工人阶级的力量在壮大,旧制度还在以各种形式持存。19世纪末,“除了英国以外,无产阶级并不是(社会主义者满怀自信地说‘还不是’)全国人口的大多数”。[86]工人阶级的增长停滞,反映在农村的农民顽固持存之上,反映在城市里的手工业者和小店主顽强生存之上,还反映在运动增长明显遇到的数量极限之上:工联还远未构成人口的大多数,社民党的投票比例依然不够51%。研究这些数据之后,各党决定等待。他们确实等了,就连工人阶级挣脱着要践踏骑手的时候还在等。按理说,历史会自己走上正规,这是有担保的。但是,历史出现了意外转折。

旧制度被扫荡后,半熟练的产业工人阶级几乎立刻停止增长,随后进入无竭止的衰落。这个衰落一开始只是相对于总劳动力而言,但是到了1980和90年代,几乎所有高收入国家出现了绝对衰落。结果,产业工人占总劳动力的比例,最多也就不超过40–45%。[87]私人服务业工人和产业工人同步壮大,其后取而代之,成为劳动力中最大比重的部分。[88]另外,许多城市居民还在公共部门找到了工作,比如公务员和教师,又或者不靠薪水工资过活,比如学生和福利认领人。所有这些团体按理说会掉入无产阶级之中,但是反而是无产阶级掉入他们之中。

尽管世界上有越来越多人被迫依赖工资过活,上述情况依然成立。不过多数情况下,这批挣工资的人不是在工业里找到工作的。某些地方出现工厂,并没能预示其他地方也这样:“在依赖性的辩证法中,动态系统实际上需要倒退”。[89]工人运动在单一产业城镇或工业城市的成功,不是未来在当下的实现。大型工厂和小作坊的共存不是程序漏洞,而是系统的恒久特点。

但是,工人持久的非多数派地位背后的深层原因,要在资本动力的“运动规律”当中寻找。这里的关键在于,资本通过劳动生产率的大幅增长来发展生产力,这对劳动需求产生了矛盾的结果:产出增加使得雇佣量增加,生产率增加使得雇佣量萎缩。二者之间的平衡决定了劳动需求量的增速。在工业化高潮之时,劳动生产率快速增长,然而工业产出增长得更快,于是工业雇佣量增加了。我们在下文会发现,这个总关系在20世纪下半叶逆转了,产出增速落后于生产率增速,结果工业雇佣量稳步下滑。不过即使在上一个时期,产出增速与生产率增速之间的平衡就已经对工人力量形成了实在的局限。

一战前有许多尖端产业,比如纺织和钢铁,工人虽然在其中赢得了最多的成果,但是这些产业的雇佣量在一战之后再也赶不上劳动力的增长。某些产业辞退的工人数比雇佣的还多。与此同时,消费品和汽车等新部门承担了一部分为产业创造就业的负担,但是工会在其中组织还需要时间。再者,既然这些部门在产生时就具有高度机械化的特点,它们的扩张对雇佣的促进作用也就不如以前的产业,比如19世纪中晚叶的产业。这就是技术的棘轮效应和对劳动的需求相对下滑的现象,马克思在《资本论》第一卷里称之为资本的有机构成提高。[90]每个国家的工业雇佣量占总量之比,一直坚决低于实现多数派所需的50%标识。就算工业化程度最高的国家(英国和德国),也没有超出45%。

工人运动的内在局限

外在局限限制了工人运动的辖区大小,从而为运动的成长设置了边界。但是,运动还面临着内在局限:从来就只有一部分无产阶级认同工人运动的纲领。这是因为,许多无产者先肯定自己的非阶级身份——主要围绕种族和民族组织,其次是性别、技能和行当——再肯定阶级身份。他们青睐的身份各有不同,从而认为自己的利益在加总的时候也不一样。

这样讨论“阶级身份”,对于工人运动的理论家来说会是自相矛盾。他们认为身份和阶级是对立的概念。阶级应该是人之为人的本质,先认同自己的阶级就是具备了“阶级意识”。将自己认同为其他标准,就是具备了“虚假意识”。他们认为非阶级身份是非本质的特质,会分化工人内斗,也就违背了自己的真实利益(也就是阶级利益)。但是只有在工人运动内部,围绕不同身份而组织起来的政治群体之间的横向斗争,才会被理解为深层范畴——阶级本质——和各种表层范畴之间的纵向斗争。

工人身份之所以能够发挥深层范畴的作用,是因为它当时似乎既是特殊又是普遍的身份。特殊的身份属于半熟练男性产业工人:“工人阶级太容易被等同于工资关系的纯粹形式:纯正工人、真无产者就是工厂工人”,我们还可以更具体地补充,就是男性工厂工人。[91]工人运动虽然经常将女性的需求视作次要,但是没有忽视女性:在工人当中,恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》和倍倍尔的《妇女与社会主义》就比马克思的《资本论》更流行。女性当然在工厂,尤其是在轻工业工厂(纺织、电子零件组装)工作,而且经常是重要的劳工组织者。

只是,半熟练男性工人的身份还是被视作具备普遍的意义。只有作为产业工人阶级,这个阶级才大致等同于集体工人,等同于自在自为的阶级。这个意义不单是政治上的。在工人运动蒸蒸日上的时候,似乎所有非阶级身份都在半熟练工厂工人的大军之中消解了,就连将某些任务区分男女的性别身份也一样。

工人运动的理论家目睹了集体工人诞生于工厂腹中,并预示这种动力会延伸到整个社会。由于劳动分工和去技能化,产业工人所从事的工种理应只会越来越容易替代。工人本身将会变得可替换,因为他们会依照对劳动及商品恒久变化的需求,在不同的产业那里不停切换。除此之外,工人在工厂要被迫与自己阶级的许多其他成员一起工作,罔顾他们的“种族”、性别、国籍等等。资本家理应将各种工人打包塞进巨型的复合体:资本家谋取利润的利益可以克服雇用和解雇中一切无利可图的偏见,同时强迫工人也这么做。结果,工人的部门利益半途而废。一切固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。

在现实中,似乎正在工厂中发生着的同质化总是局部的。工人虽然成了巨型机器里的可替换零件,但是这个机器实际上无比复杂,这一点本身就给挑拨不同群体内斗提供了许多机会。在美国的汽车工厂,黑人工人被集中到铸造这个最脏的活儿那里。同样,南意大利人在都灵和米兰的工厂里也和北意人隔离开。这种隔离对雇主来说似乎低效,因为任何一个给定岗位的潜在工人池都会因此受限制。但是只要岗位相关的人口足够多,雇主就能够切割劳动市场并压低工资。如果工人之间的差序利益可以在工厂里通过内部分野创造出来(和环境本田化一样),那就再好不过了。劳动人口在各个层面继续多样化和不可通约,尤其是工人的组织行动心血因此被损害,这是资本家喜闻乐见的。

鉴于预期的半熟练劳动力同质化没有完全实现,用其他手段实现同质化就成了工人运动的任务之一。正如上文所说,组织需要一个可肯定的身份,需要工人阶级的体面尊严的形象。工人不符合这个模板的话,工人运动的先锋就变成自我转变的先锋。工人运动成了一个宗派,给人DIY和直刃族(straight-edge)的感受,也有专属的衣着风格等等。[92]只是,有尊严的工人所配套的谓语(男性、有纪律、无神论者、对科学知识和政治教育求之若渴等等)通常出自与资产阶级社会的价值的类比。“党的活动家希望过上有价值、堂堂正正、道德的、温和的、有纪律的生活,一方面给还没组织起来的工人一个好榜样,另一方面向资产阶级社会证明,他们能胜任所有的要求,有资格过上堂堂正正的体面生活”。[93]换句话说,党的活动家真扫兴。[94]

不难指出,对许多工人来说这种自我理解从来就没有吸引力。工人运动的内在局限,是工人的能力或欲望的局限,这种能力或欲望要工人自我认同为工人,要工人肯定这个身份是积极的,并且还是本质的东西,可以在根本上定义他们之为他们。这就意味着工人运动从来就只能容纳工人阶级的一小部分。从外面看,永远都有一些人是“迷信又虔诚的教徒、性关系上逾界的人、轻浮的年轻人、不同种族和其他边缘化的少数族裔,还有犯罪亚文化、短工市场和穷苦移民所构成的粗略的工人阶级”。[95]崛起的政治派系试图以其中一些被工人运动遗漏的身份为基础,去吸引工人,于是运动要和民族主义政党、基督教政党或者天主教政党竞争了。但是,以下的情况依然属实:在工人运动的年代,所有这些派系都得根据工人的身份来给自己划界,才谈得上有所影响。工人运动即使是官方政治的旁观者,也已成为政治领域的霸权。

规避局限的战略

工人运动发展出迥异的战略,主要是为了应对运动的外在局限。工人要如何克服这个局限,成为社会的多数派?回顾历史,我们可以将外在局限看作绝对的屏障,但是在工业化时代是不可能作出如此判断的。对工人来说,似乎工业化以这种或那种方式完满达成,又或者生产力能够凭借各种手段扩大,从而增进无产阶级的规模和统一。当然了,那些相信工人运动的规划在现行条件之下永远无法实现的人会直接退出运动,要么投身一个个遗失在历史之中的空想潮流,要么舍弃政治。

对那些仍在运动里面的人来说,外在局限本身表现为一系列战略困境。相关的争论大多数涉及的是与内容对立的斗争形式:(1)革命的形式——起义还是票箱?(2)组织的形式——直接行动还是议会加工会代表?(3)国家的形式——统治阶级的工具,还是反映阶级力量平衡的中性手段?

无论如何,我们认为重点在于明白,工人运动的关键战略争论的出现,与运动面临的特定局限有关。我们自己在自己的时代的战略争论,与我们面临或将要面临的局限有关,而这两种局限和上述局限相当不同(但是这个直觉不应解读为一种悲观的暗示,似乎我们的局限最后也是无法逾越的屏障)。今天任何试图重新激活工人运动战略地平线的做法,要么以错误解读时代之间的相似性为基础,要么是横跨时间鸿沟的精细又艰难的一跃(这一跃也自知如此)。[96]

(1)等候室

位于工人运动右翼的社民党人被迫面对事实。他们等待时机,但是四处得票率都触顶了,常常远远低于51%。他们决定,需要为前方的漫漫长路做准备了。这尤其意味着他们要约束住党员,以防他们草率行事,为了“测试力量”就太早牺牲掉组织的成果。[97]社民党(和之后的共产党)总是被这种时机未到的顾虑所驱动。他们不草率行事,而是静待其变,并与其他阶级联合将诉求温和化。社民党在过去曾经足够强大,能够分担权力,但是他们以弃权政策为由不去掌权。如今他们要开始使用曾经拥有的权力了:是时候作出妥协,敲定共识了。

正是这种妥协的趋势分裂了工人运动。许多工人认为,因为弃权政策就放弃权力和缔结同盟是一种“背叛”,尤其反映了其他阶级(小资产阶级知识分子),或者是部分有特权的亲帝国主义工人阶级(工人贵族)的侵蚀。其实社民内部这种转向有更直白的根源。第一,一旦得票率不再快速增加,就只有这么一种方法让选民称庆了。第二也是更重要的一点,一旦社民党人明白,自己只靠工人基础达不到关键的数量多数,他们开始往别处寻觅选民也就不奇怪了。这时候社会主义者不得不“作出选择,一边是与自己的阶级呼吁同质,但是被宣判选举永久溃败的党,一边是以稀释阶级性质为代价争取选举成功的党”。[98]所有社民党逐渐选择了后者。工人阶级往往被替换为“人民”(虽然社民的辞令在关键时刻也往往反转),对旧制度的胜利指日可待,民主也成了自在的目的。社会主义者舍弃了一切对暴力的提法,此后还包括革命的提法,目的是在议会建立自己的地位,以便蛰伏静待前路。

问题是,取悦人民就必须稀释纲领。[99]社民的辖区扩大到小店主、农民等等以后,就会以各种难以加总的不同方式经历现代性问题。于是社民党成了一系列群体利益的容器,而将这些利益捆绑在一起的更多是政治操弄,不是内在的一贯性。社民党人被迫和其他民族主义党和宗教党一起争夺中间派:“随着阶级认同变得不那么突出,社会主义党也失去了对工人的独特吸引力”。[100]因此即便辖区扩大,他们仍然苦于赢得那飘渺的51%多数。

一开始,社民党为自己的改良主义正名的理由是时机尚未成熟,但是从1950年代开始,他们就逐渐全盘舍弃了生产资料社会化的理念。他们从前就逐渐确信,这步行动不一定是败退。这是因为许多社民党人认为,工人阶级政党掌舵国家方向就是社会主义,或者说这起码是社会主义理念所剩的东西。国家将工人阶级所有活动组织起来,其途径不是不同工厂或者行业的工人各自的利益,而是作为整体的集体工人的利益,这个集体工人再对不同行业发号施令。从这个视角来看,工人世界不是遥不可及的梦想,而是实际存在着的社民。

(2)浪漫的革命派

处在工人运动中间的是浪漫的革命派。他们认为现在就要掌权,这正是为了完成资本主义没法产生的过渡。于是,俄国的布尔什维克和中国的毛主义者揽下确保工人阶级成为多数派的任务,罔顾而不依据自己的“落后”国家的资本主义动力。为了实现这个目标,工人不得不取代软弱听话的资产阶级完成资产阶级革命。

贫穷国家的革命派执行这一任务的时候,要直面一个真实的问题。因为西方的资本主义在不断发展,技术前沿也在不断往前推进,要赶上变得越来越难。通过“美国制度”的手段赶上西方的技术领先国已经不再可能。以此为根据允许资本家的产业发展会太耗时间,如果要赶上得要上百年而不是几十年。[101]在这些条件之下,实现进步的唯一方法就是完全搁置市场的逻辑。所有基础设施和固定资本必须马上建成。必须人为贬低物价到预期的未来水平,这个水平在整个互为关联的工业系统好歹完全建立前不能真正实现。这个非常复杂的工业战略被冠名为“大推动工业化”。[102]这在能够实施极致计划形式的国家才有可能实现。

叶夫根尼·普列奥布拉任斯基(Yevgeni Preobrazhensky)根据对马克思再生产图式的分析,基本发现了大推动工业化的可能。[103]他将自己的成果发展为一种反马克思主义的新型马克思主义:用中央计划实现追赶式发展。于是,技术官僚-计划者的形象在新兴的共产主义阵营内部开始成型了。然而,设立一个技术官僚的计划国家就意味着铲除传统的土地关系,这是旧制度的精英和许多农民极力反对的。马克思主义-发展主义于是要依赖踢开旧精英和重新组织农村生活。妥协不再可行了。

最后正是战略的以下方面取得成功。20世纪只有那些扫除了旧制度精英的国家——俄国、中国、日本、韩国和台湾——能够赶上西方。[104]当然,日本、韩国和台湾没有转向共产主义也实现了这个结果,但是它们能做到这点,完全离不开席卷东亚和东南亚的革命浪潮(这里是农民战争胜利的主要场所),以及美国给予的援助。在浪漫的革命派没有掌权、旧制度精英没有被废黜的地方,比如印度和巴西,发展主义搁浅了。它们只能用老一套,也就是妥协和腐败,实在不给力。

我们可以在这个趋势里看到工人运动的悖论的极致形式。在社民党人那里,支持发展生产力首先意味着构建集体工人的形象、呼吁大家守纪律和建立能够在悠悠岁月守望工人的建制。在浪漫的革命派那里,工人运动不是坐等生产力的发展,深信生产力的确会发展,而是在中央化的国家机器铁的纪律之下主动发展生产力。[105]

(3)可惜没如果

最后是左翼:无政府-工团主义者和工委共产主义者。左派的出发点是这么一个事实:工人阶级在社民和工会主义者掌权的工业城镇已经是多数派。在这个狭窄的背景下,外在局限就隐形了。对这些地区的工人来说,他们显然是正在建立新世界的人。唯一要做的就是直接夺取对生产过程的控制,不是通过国家的中介,而是通过自己的组织。

由此左派拒绝了加总工人阶级,达到全国51%多数的问题。没有必要和其他党妥协,没有必要诉诸人民而非阶级。这就解释了1900年后工人运动相当一部分人愈发突出的反议会特点,他们拒绝议会这个整个国家的加总、工人在里面总是表现不佳的所在。左派拒绝了真正多数这个问题,但是他们只是转向了数不尽的地方多数。

这是因为,无政府主义者和左翼共产主义比任何人都真心信仰集体工人。[106]他们把集体罢工看作沉睡的巨人正在苏醒,从正式的组织精心束缚自己的绳索挣脱出来。必须鼓励集体工人抛开将自己分裂、使自己陷入工会和党的那些中介,同时始终关注当下的世界,为作为商品卖方的工人赢得成果。

从这个角度来说,左派隐秘承认了生产力的发展正导致社会被分离。他们正确地认为,这种分离的一部分是工人自己的组织意图通过融入国家,来为工人阶级赋权的结果。[107]左派利用工人运动的理念来批判运动的现实,从马克思的更纯粹更革命的分析的逻辑那里寻求庇护或者安宁。但是这样一来,他们大多时候希望的是时光倒流。他们没有看到,事情没办法“可惜没如果”。如果一方面没有击败旧制度,一方面不透过这些不同的中介积聚阶级力量,那就不可能建立集体工人。他们认为集体罢工揭示了无产阶级的真正本质。但是这些罢工的目的是什么?大多时候,这些罢工要么寻求让工人政党和工会确保政治权利,要么为了重新谈判工人与自身领导层的关系,而不是将其颠覆。

第四节:工人运动的奇异胜利

工人运动熬过了二战,甚至在二战以后兴盛起来。能做到这点是因为遵循了一条万全的战略:工人的组织无所不用其极地支持战争的做法。这些组织在整个战争期间主持劳工的和平,希望在战后能赢得权力和承认。在法西斯主义者夺权的地方,这种和平不再可能,工人运动所有地上组织都被消灭了。正因如此,执掌领导的角色,在抵抗运动中献出生命的是共产主义者,不是社民党人。在战争告终以后,抵抗运动对社民和共产主义的领导层都成了短期的恼人东西:这些有武装的革命组织,是在已有政党和工会的控制之外形成的,对战后重建有自己的展望。但是,这些组织很快就被解除武装了,随后枯萎凋亡。于是和战前一样,战后又能追随同一套发展战略了。

战后时期,在东方是共产主义的凯歌,在西方是社民的(虽然后者常常没能获得议会的多数)。欧洲本土的旧制度溃败了,某些情况还包括广大世界。工人终于在社会内部被承认为一支力量了。不过,尽管有这些胜利,看清前路却变得越来越难。这条从生产力的发展到阶级高奏凯歌的道路,变得越发黯淡。

对工厂系统的产物——集体工人来说,原本复合的生产机制从来没有这么离散过。结果,工人之间锻造出来的真实纽带,在工作场所内部的活生生的联系那里找不到了。他们这些真实纽带大部分是在工厂大门以外形成的:在路上,在电线两头,在超级市场里,在电视上。我们面对的不是产业工人凯歌的“伟大的前夜(the great evening)”[108],而是郊区通勤人头昏脑涨的清晨。原子化的工人揭示了自己才是集体工人的真相。这就是资本主义的分离中的统一,不仅在工厂,还在整个城市侵蚀着工人团结的基础。这里没有工人合唱团,只有综艺节目“灵魂列车”。没有“泰晤士河铁厂足球俱乐部”,只有上了BBC“今日比赛”节目的西汉姆足球队。没有左邻右里纷纷到公园和海边去,只有地中海俱乐部公司(Club Med)的全家乐度假套餐。毋庸赘言,所有这些都来得比社会主义者的会议更加讨人喜欢。只是花无百日红。战后时期的奇异胜利,到头来只是脱离资本主义社会肆虐的临时休憩。危机的趋势在1960年代中和1970年代初就已重新浮现,生产的高歌猛进变成了过度生产,充分就业变成了失业。

旧制度精英的溃败

二战终于将欧洲的旧制度斩首了。红军越过中欧的血地,自封为这个豪奢阶级的遗产继承人。这一路上没收了大片的土地——在那些过半数的人口仍然从事农业的国家,这些土地仍旧构成精英权力的物质基础。一开始曾尝试将这些没收了的土地分给农民,但是这些做法很快就被舍弃,转而实行大规模的农业合作化。同时,中欧历史上的旧制度堡垒普鲁士也在地图上被抹去了。

西欧的贵族同样陷入无竭止的衰落。意大利和希腊之外的贵族衰落不是土地改革引发的。相反,旧制度的终结是战间和战时动荡的后果。通胀飙升之后的股市崩盘,将长久以来抽离自农村、然后投入财产积累的现代形式(尤其是政府债券)的资金一扫而空。[109]丧失殖民地和产业国有化同样大大扰乱了上层阶级的财政。随后,财富下移通过高税率获得了政治上的担保。

如此的物质转型是和文化转型同步发生的。对名门望族的一切顽强的敬畏之心在战时被砸得粉碎。显赫之人也没那么显赫了,尤其是在他们当中有那么多人要么投靠了占领军,要么投靠了无人信任却出自本土的法西斯政权以后。从此以后,再也不会用一个人头上戴高礼帽还是工人无檐帽来区分阶级了。于是战争完成了欧洲工人运动的主要任务之一:为生产力的进一步发展扫清了道路,也为工人阶级预期之中的凯歌扫清道路。在现实里,如今的欧洲不过刚刚开始追赶美国,不仅生活要商业化,还要将一切融入到充分分离的社会。

欧洲以外的旧制度确实仍然就位,阻挡着上述现代化规划的进展。然而正是因为战争,各个殖民帝国才显著削弱,而在民族国家的积累区内部,社会主义和资本主义的发展模式强大了许多。到1950年代,民族独立运动席卷整个世界,将民族国家的模型扩大到世界的边缘(当然也有负隅顽抗的:南非、葡萄牙殖民地等等)。殖民地和国际都市的情况一样,那里顽强的经济落后遭受了攻击。

只是,在诸多胜利的独立运动之中(包括在拉丁美洲与农民起义一起展开的那些),只有那些由浪漫的革命派领导、先是受俄国然后中国启发的少数,得以决定性推翻农村精英的统治。革命派将精英的土地重新吸收为集体农场,为俄式的大推动工业化创造了条件(即便他们的成功从该方面来看通常相当有限):移除了旧制度的精英以后,技术官僚制的共产主义者能够一心专注手上的发展任务——换言之,打碎农民共同体,将农民替换到城市,让他们在那里的巨大作坊努力工作。[110]

在其他红旗溃败的地方——要么因为农民起义太弱,要么因为农民被拉去与地方精英结成反殖民同盟——土地改革运动要么彻底失败,要么被冷遇到了大多时候无足轻重的程度。[111]结果,旧制度精英和当初19世纪欧洲那时候一样,熬过了民族国家-发展式的资本主义过渡,只不过现在“铁与黑麦”联盟之下的后发不再可行了。

当然了,旧制度的持存不仅是精英使然,也是全球的农村里大量残余农民使然。这些农民不仅在西欧和中欧是庞大的少数,在南欧、东欧以及东亚依然占人口的多数。在旧制度被清扫干净的地方,真实的统治迅速在农村展开:在20到40年的时间里(视地区而定),农民几乎消失殆尽。这一部分是农业生产者获得的政治保护减少使然,一部分是新技术使农业生产实际从属于资本的进程提速使然。二战以后,农业看着更像一个产业的分支了。

不过,单靠农业的技术发展本身还不能歼灭全球大量残余的农民。这个任务要留待人口分布的变化。战后公共卫生的发展,包括抗生素、免疫和滴滴涕,导致婴儿和儿童死亡率出现前所未有的下跌。人口增速随即攀升,在全球范围损害了农民。此外城市化也与之相关,今天世界上的多数人口在城市生活。占数超过30亿的城市无产阶级(超过了二战末期的全球人口数)完全依赖市场生产和交换来生存。我们还没能看到完全的共产主义,但是在临了一刻,我们终于走向了完全的资本主义。

运动凯歌

在旧制度在欧洲溃败、在全世界有可能被革命推翻的时候,工人运动似乎已经高奏凯歌了——即便运动的党无法掌权。工人展现了自己是英勇的军人,也是战时经济能干的共同管理人,这样他们不仅击败了旧制度,还在民族国家的积累区内部赢得了承认。工人的尊严被供奉在法律里了。[112]不但工会被承认为工人的官方代表,工会议价还获得了法律支持。法团主义从1930年代开始在美国大行其道,随后在战后传遍欧洲。

同时,大推动工业化的成功本身使东方的浪漫革命派处于与社民党人一样的境地,只是总是要再退几步。按某些人所说,1950年代是社会主义计划的黄金时代,消费品的获得终于变得更加广泛了。只是同样在这个时候,工人阶级身份或者阶级团结任何剩余的吸引力也下降为庸俗的感官和许多黑色笑话的源头。于是,工人运动在趋势上,通过“第一”“第二”“第三”世界三个变体,完成了世界人口无产阶级化的规划(或者说料到要完成)。

悖论的是,这个过程同样竭尽了革命的能量,至少从工人运动的视角来看是这样。原因有二:(1)工人运动决意要歼灭的过去,到头来成了自身革命展望的根本性支撑。(2)这个终于以高度发展的生产机制形式到来了的将来,到头来没有催生集体工人,反而巩固了资本主义社会的分离中的统一。工人运动是持存的社会力量,但是陷入硬化症的形式。要不是在某个意外的角度被击败——也就是被资本的根本矛盾重新激活所击败——运动可能早就不在人世了。

(1)没有过去,就没有将来

正是从农民和手工业者的共同体到资本主义社会的活生生的过渡体验,才让工人明白有可能发生新一次过渡——从资本主义社会到合作联合体。从某种角度来说,这种“过渡性”的视角不过是关于某些生活方式的可见度罢了,而这些生活方式不单单建立在现金枢轴的基础之上。[113]但是,这种过渡性的冲动不单单是关于另类的存在,还是关于历史展开的体验。

那个将来的到来所面临的直接障碍——旧制度的持存——一度提供了一个可以在民族国家层面集合工人的聚焦点。确实,贵族所保留的特权让所有人回想起,资产阶级当初没能起来捍卫自己的自由主义价值。这赋予了工人到跨阶级联合当中成为带路人的力量,工人要守护世俗主义、民主和(形式上的)平等。因葛兰西而著名的“领导权”理念,将19世纪法国政治的关键问题拓展到了20世纪:哪个阶级可以代表其他阶级的真利益?在社民党人和相象的共产主义者奋力突破工人运动的僵局的时候,这个利益显现为民族国家的利益。只要“资产阶级革命”显现为停滞状态,工人就可以自己接过这个担子。这是他们的历史使命。当然了,在底层那里轻易发现对“高等人”的仇恨也无伤大雅,贵族与资本家之间的区分微乎其微也是如此。

然而,一度依赖旧制度存在的不单是工人的历史命运这个神话。工人阶级文化有许多方面继承自无产者旧世界的生活形式的直接体验。工人运动告诉前农民们,要忘记过去。尽管有这些恳求,新近入城的移民还是设法在面对面共同体加绝不妥协的团结这个旧基础之上,建立新的抵抗文化。同样,工人运动摧毁了手工业者——他们了解整个生产过程,并深深认同自己的工作——因为他们不愿意放弃对生产过程的控制,这才是他们对自身工作自豪(也是他们肯定自己阶级身份)的真正基础。西班牙的无政府主义尤其吸取了旧世界的资源,用作自身的政治不妥协。一旦这些资源用尽,工人运动里最不妥协的一翼也就到头了。

(2)现在不是他们想象的那样

为了在二战后的时代生存下来,各个社民党和工会被迫剥夺自身成员的权力,以此作为在通往权力的路上保驾护航的手段。在战争期间,工人组织变成了管理劳动力的组织。确实,这些组织在关键时刻表明,他们愿意打压自己运动里的极端分翼,从而证明自己有能力在资本主义社会的界限之内进行统治。但是,镇压成员的成功长期来看往往只能损害领导层的权力。[114]

这是因为,生产力进一步发展——这是工人运动信仰所在——恰恰损害了运动的基础。正如运动所盼望的,工业雇用的工人越来越多。然而,工业的劳动过程愈发碎片化,使工人去认同自己的工作是尊严和骄傲的源泉从来没有这么困难过。各工人所做的事情,愈发成了多个生产场所里展开的大流程里的一小步,这个流程是个体工人不可能奢望去理解的。工厂工作既无聊又没成就感,特别是对那些进入1950和60年代建起的工厂的年轻工人来说。[115]可肯定的工人阶级身份,无需等待去工业化就能开始疏远。工厂内部的反工作情绪,至少是反工厂工作的情绪,使得某些理论家不仅质问革命的形式(也就是党或国家的角色),还质问“社会主义的内容”。[116]更好的生活形式必须是别的东西,不是机器和大规模产业的无尽发展。

许多运动战略家已经料到,工人会丧失理解自身工作的能力以及工作过程的成就感。不过,他们还是预期工人会对这一点感到骄傲:尽管他们自己不再能够明白整个生产流程,但是他们的理解力依然体现在劳动力大军整体,也就是集体工人的审时度势(savoir-faire)之中。[117]

尽管生产力有所发展,但他们坚持劳动仍是一切财富的源泉,劳动的潜伏力量和知识恰恰反映在这种发展当中。最后证明这不是真的:对生产过程的知识不再位于集体工人那里,而是(如果存在的话)位于总体技术员那里。这是一个关键点,因为它颠倒了工人运动的基石,还最终确认了马克思在“机器论片段”之中(并在《资本论》更清晰再生产出来)的视角。

这就是一种用劳动时间衡量财富的社会关系,是这种价值形式的真实的式微。人类劳动逐渐不再是主要的生产力,科学——通常应用于产业“发展”最糟糕的目的——取代了劳动的位置。这深刻影响了工人的自我理解,影响了他们对自己在做什么、在这个世界中什么位置的经验:工人不再自认以现代性、或者以一种更好更理性的生活方式的名义建设世界的人。相反,这个世界早就建好了,而且完全出自他们之手。现代性将自身呈现为工人所直面的这个威严大物,不是呈现为主体,而是有待规范和控制的对象。

工厂只是这个新现实的一个部分。充分分离的社会,是要通过人类和生态两个环境总体转型才真正成型的。社会不再单单是生产资料,不是由运作其中的工人接管和自我管理的一整套工厂。这些工厂和关于现代生活的其他一切东西,都依赖着一个庞大的基础设施。我们不能指望工人好像遍地冬宫似的冲击老板的办公室。社会权力的基础现在更为离散了。这些基础不仅位于警察、监狱和武装力量的镇压机器那里,还位于学校、教会和电视的所谓“意识形态”机器那里。这些基础还包括发电站、污水处理厂、加油站、医院、卫生所、机场、港口,等等等等。所有这些基础设施正如工厂本身一样,依赖着一支工程师和技术员大军,他们分分秒秒维持着全部东西的运作。这些技术员不拥有总体工人的身份,也从来没有被纳入到工人运动的纲领之中。[118]

在这个新的背景下,社会主义国家的角色就不再是简单加总联合后的工人了(这是它从工委共产主义者那里保留的角色)。社会主义国家必须丝毫不加简化地体现整个系统的技术理性,未来会不得不变成协作的中央机关,发出指令但又不复制苏联的威权主义。社民党人在琢磨如何实现这个新目标的时候无所适从了。于是社民与某种技术官僚计划的形式越来越同一——这种形式会操纵市场但不取代市场,目的是保证充分就业。这个新展望多亏了世界大战和苏联的(负面)例子所用到的军事计划,但是它之所以可能,是因为凯恩斯革命。我们很快就要讨论这个“新宏观经济学”的承诺。

不过在讨论之前,值得重申以下一点。战后的技术官僚不仅是某个神化科学家和工程师的时代的意识形态举动,还是管理中的一个真实问题。这种管理崛起的时候,所处的世界体现了各人之间的分离——和透过市场实现的再统一——也就是价值形式。这种分离首当其冲出自工人之间,是字面意义上的劳动分工。这种分工意味着,工人只能以先前的分离为基础而聚在一起,这种基础体现为众多的合作社和这个或那个工作场所的代表,目的是无论如何先决定将来怎么办。在这个背景下,甩开国家——同时生活不发生某种程度的简化——就变得极难想象了。

蹒跚前行

二战以后,社会主义者还预期自己会赢。他们想象一个光辉的未来很快就会加诸自己身上。不过,要是他们能够当比资本家自己更出色的资本主义经理,这样又能发放商品,那就更好了。确实,对欧洲的工人党和工会来说,战后那些年遍布应许。英国工党、德国社民党、工人国际法国支部(战前许久)已经稀释自己的阶级性质来赢得选票——接受资产阶级的“人民”和“民族国家”提法——如今又正值时候,可以利用民众对旧政治制度的怨恨(同时吸收计划战时经济和罗斯福新政的表面成功),在凯恩斯经济学的旗帜之下提出一个国家引领的重建计划。

凯恩斯主义使社会主义者可以维持工人阶级先锋这个意识形态角色,但是又可以从车间的权力与自主问题转移出去,关注那些会在全国性层面影响财富与收入分配的政策。这个举动还恰逢工会代表的权力和影响力转让给了选民代表,只是肩负公职的后者被迫表现得和其他党一样,尊重那些控制投资,因而控制自己再次当选概率的人的利益。社民党人已经以“改良”之名舍弃了一切“革命”的梦想,如今逐渐被迫以“和平”和“稳定”之名舍弃一切“改良”的希望。

结果,旧的工人运动被掏空,支撑运动的总体身份也被剖腹挖心。这个现象在1970年代外在局限报复之前存在两个维度。第一,政府刺激消费需求的新形式往往直接取自工人运动:失业福利、养老金计划、集体补贴的医保等等。国家采取这些措施的时候,相信自己已经赢了的工人就可以得到宽恕。但是,社民党人的纲领没了这些关键要素,同时他们又舍弃了生产资料社会化的规划,那么他们对怎么办就无所适从了。这一点对工会同样成立。“工会主义丧失了作为进步力量的信誉”,因为“工人的福祉”现在衍生自“广大的公共负担(public charge)”(也就是福利国家),这样的后果是,“集体议价更轻易滑入部门主义了,对总体的工人阶级利益,对其他工会和工人分类面临的影响关注减少了”。[119]随着工资因战后的增长而飙升,工会就只能在各个部门那里费时斟酌合同细则了。

然而在负起这个管理角色以后,工会领导层与基层会员之间的距离就拉大为鸿沟了。国家承认工会的结果,是让官员进一步远离会员,同时加大官员作为公认的社会共同管理人的责任。在新条件之下,工会的最大规模增加了,结果形式上的申诉流程被替代成车间的斗志。同时,工会官员拥有越来越多的功用,超出和凌驾了面向雇主的工人代表这一角色:工会可以提供事故、失业保护以及养老金了。虽然与政府所承认的工会(和广泛的劳动规章)有关联的劳动力局部去商品化,给工人带来更多的议价力,但也同时使工人组织对前景变得更保守。管理越来越庞大的养老金和保险计划把工会主义者转变成官僚制的公职人员,一有风吹草动,他们就担心自己的底线——还可以合理地宣称工人的底线——可能受损。

不论他们充当国家公职人员的联络处,还是本身就是半国家公职人员,工会领导面临“有担当”的压力还是增加了,他们离基层的距离也扩大了。于是,为了保卫工人而形成的组织变成了代表规范的经济而共同管理劳动市场的组织,一方面确保劳动安宁,另一方面保护工资收益,而所有这些都以稳定商业周期为名义。这个举动在工会看来不是完全的自暴自弃。工会还是在追随一直追随的道路,并且得出了合逻辑的结论:(1)试图保存组织,(2)试图保卫会员,其背景是:工会曾经争取过的正式权利大部分已经赢得了(旧精英已经被摧毁),挣取工资的民众现在不那么新了,不那么不稳定了,也越来越分化了。

再加上,工人要认同身边这个世界是由他们“制造”的(不是机器、工程师和国家的计划者)要难上许多,这些转变道明了共享的可肯定的工人身份的衰落,这个衰落在工人运动还没失势以前就已开始。

第五节:工人运动的溃败

只剩自己工具的工人运动,本来有可能永远以硬化症的形式无限进行下去。不过,到头来工人运动在战后的安定局面中高奏凯歌,获得了惨烈的胜利——这不是因为68年的工人出来抗拒资本主义能给出的最好方案。战后妥协的终结,是1965年后资本的客观危机趋势重新出现的结果。这就是我们在上文所说的工人运动的“外在局限”,这种局限体现为(1)处于资本的地区性阵营竞争之中的全球性动力;(2)各阵营内部的部门转变。

(1)全球性动力

在20世纪前后,民族国家的积累区数目有所翻倍。每个积累区发展出自己的工厂系统,并且这些工厂的产能假以时日出现了指数式的复合增长。这些不是扩大中的资本主义世界的自动趋势。我们已经看到,后发是以政治为中介的:由于给定的主要阶级动力由旧制度精英和殖民行政机关担任主演,持续不断的工业发展成为一个不确定的规划,即使在欧洲,也有部分地区是如此。此外,通过后发实现追赶,假以时日变得越来越难,因为技术前沿总是被往前推进,工业扩张所必需的基设衍生支持在技术上也变得越来越复杂。

在战后时期,新的地缘政治现实帮助了某些国家克服了上述障碍。战时的斯大林主义已经扩大了影响圈,此后中国革命在整个低收入世界开辟了新的共产主义暴动时代。这两个因素促使美国和欧洲列强(葡萄牙除外)抛弃孤立主义,并(在1960年后)抛弃了帝国,转而在“自由世界”的界限之内推广工业发展。国际贸易得到鼓励,工业化也被推广(虽然激进的土地改革纲领被打消了)。过去形成的发达资本主义国家与世界其余地方之间的差距,此时并没有弥合,然而也没有再扩大。只不过,这些变化了的全球性条件在西欧和发展中的东欧转瞬即逝,愈发庞大的地区性资本“阵营”在这两地迅速扩大势力范围。

20世纪的经济学家曾经想象,民族国家的积累区是后发的合适空间。真相是,19世纪中和20世纪初经济的快速扩张早已限定在两个基础之上:向外国市场出口工业品,以及进口原材料和能源(通常来自低收入世界的其他市场)。不过,战后时期发生了一个质的转型。第二次工业革命之中的扩张中产业延伸到民族国家的边界,这样当然是为了搜寻新的市场,但最终也是为了搜寻产业零件生产新来源和产业组装新场所。旧世界精英在世界大战中被剖腹挖心,加上四处蔓延的斯大林主义威胁,使得积累的新的地区性区域得以建立,成为上述产业的新容器,因为如此一来保护主义的利益就被削弱了。[120]

于是,这个世界一大部分被划分成几个阵营:美国管理下的美国阵营、法德管理下的欧洲阵营、日本管理下的东亚阵营,以及俄国管理下的苏联阵营。将这些阵营联系在一起的是一些跨国机构,比如联合国、北约、关税总协定等等。工人运动的短暂凯歌一部分是跨国因素造成的:在冷战期间俄国针对其对手的影响力之下,国家实现了军事-工业扩张(社会计划得以进行各种试验),工业企业也扩大为新的地区市场,同时暂时无需将生产外移。工人能够获得一席之地,既因为本身在这个增长机器之中处于中心地位,也因为“国家资本主义”曾有那么一刻还不是画饼充饥。

只是,地区性阵营之间没有开战的可能以后,这些阵营同一时间增长将难免导致出口市场的饱和。资本的民族国家阵营之间的竞争——以美国、西欧和东亚为中心——在1960年代中加剧了。全球市场愈发变得过度供应,最终到了这样一个程度:没有一个阵营可以快速增长,除非牺牲掉其他阵营。[121]结果,工业产出的增速出现下滑,并在1980年代跌超劳动生产率的增速。

以下一点应该强调:去工业化不是奇迹般的技术发现推动生产率实现新高增速的结果,相反是顽症般的过度生产所导致的,产出增速因此被压低,生产率也面临越来越轻微的刺激。全球产出增长放缓和生产率增长乏力,这两个趋势从过去一直延续到了现在,甚至影响了中国的扩张。在此基础之上,工业雇用的增长最终出现反转,这不仅是商业周期的临时基础,还恒久发生在波峰高潮处。去工业化取代工业化成为世界性的趋势,虽然它和工业化一样从来不是简单的长期(secular)趋势。因此,资本的轨迹和工人所设想的不一样了。生产力的发展,最终不是成为使多数人变成产业工人阶级的手段,而是成为产业工人阶级趋势性解体的手段。

(2)部门转变

当然了,这并不标志着工人阶级的终结。上述的技术与基设衍生创新出现之时,行政、记帐、物流、服务、通信和指南劳动——“白领”岗位也迎来蓬勃增长。即便工业岗位正在消失,白领岗位也在增长。因此,虽然新产业创造了岗位,临时挽救了产业工人阶级不陷入衰落,但是吸收大部分衰落中的农业劳动力大军的正是后一个部门。虽然旧工会可以在新部门里组织起来,但是胜利成果远不如从前连贯了,因为占有统治权的工人阶级身份在这片新领域具有解体的趋势。然而要解释这个趋势,不应该通过新岗位的本性,因而也不应通过新岗位的绝对增长,而应通过劳动力面临的需求疲软。

服务业岗位增长,一部分是因为大部分服务业在国际范围内不可贸易。服务业与工业或农业不同,不存在国际范围的过度生产。但是,服务业的不可贸易性也无法脱离这一个事实:服务业按其定义来说,几乎只能在形式上,无法实际上从属于资本。也就是说,本来会使服务业便于实现劳动生产率定期增长的资本主义转型,实际上被服务业的生产过程所抵抗。换句话说,服务业不能在工厂里生产出来(直接的人类劳动无法让步于机器生产)。

正是经济活动对实际上从属的抵抗,导致这些活动成为雇用增长的持久来源。这就是为什么20世纪前后产业内部的组装流程见证了雇用的最大增长。更罕见的是,整个工业部门都在抵抗实际上的从属,甚至超过了某个限度,这些部门同样见证了巨大的雇用增长:比如服装业,缝纫机是最后一次重要的技术发展,而现在的服装大部分还是由全世界血汗工厂里的这些19世纪机器缝纫出来的。

但是,大部分抵抗实际上从属的根本不是工业,而是服务业。除却明显的例外,要转变服务生产的流程,使其便于实现劳动生产率持续增长,已被普遍证明并不容易。事实上,“服务业”本身就是个假范畴。服务业所指,恰恰就是被遗留在身后的所有经济活动,包含了一切抵抗被转化为商品的活动(也就是实施自我服务)。某个经济活动实际上从属于资本的典型方法,就是被转变为商品:马车司机被汽车取代,洗衣女工被洗衣机取代等等。因为服务业没有真正从属,所以生产率的增速保持温和增长。即使服务业的产出增速比工业产出增速还要慢(在后者如日中天的时候),服务业的岗位数也不会出现稳步增加的情况。这就是资本主义的长期趋势:要生产出一片后工业的荒野,让雇用在这里缓慢增长,工人的状况旦夕不保。

工人阶级之中,占领着这些尚未实际从属资本的岗位的部分不断壮大,他们对工作和资本主义生产方式的体验,与组成工人运动核心的产业工人存在差异:

(1)实际上的从属使得工人的岗位不论产业都变得相似。正是机器化的过程将所有工人还原为半熟练的工厂劳动力。没有机器化,劳动过程就会在所需的熟练程度上保留自身的特殊性(比如冲咖啡对编程、对教书、对疗养)。服务业的岗位同质性较弱,也正因此,工资的跨度更加离散。这就是正在成为坚不可摧的集体的产业工人,与直面任务无休止分化的服务业工人的体验差异之处。

(2)实际上的从属将工人集中为巨型的集合,使他们在大量的固定资本上工作。正是这一点赋予产业工人停工导致社会不再运作的力量。工业的生产流程存在许多瓶颈:这个地方停工有时候会使整个产业停摆。服务业的情况与此相反:许多服务业的工人分散在数不尽的店铺之中,其中大部分只参与面向消费者的最终销售环节(分销服务是一大例外)。

(3)实际上的从属有潜力实现劳动生产率的无限增长。这些生产率的增长会被工人体验为矛盾:我们生产了一个自由的世界,但是我们知道这个自由的潜在含义是自己陷入失业,从而陷入不自由。相反,服务业工人的体验与自由时间的凯歌没有关联,创造就业的反而是无法产生自由时间的服务业。无休止的白忙活(busy-work)——资本增殖的本质所在——创造了岗位,产生了收入。直接的人类劳动依然是工作流程的中心,而并非机器力的补充。

身处极限的工人

工人对这个变化的回应——和68年五月风暴的标准阐释相反——实际上相当羸弱:68—77年间发达工业化国家的斗争浪潮相对低频,并且这些斗争从不直接撼动生产方式,这两点可以在工会基层会员此前已经丧失斗志之中得到大部分的解释。工会直面外在局限的时候成了空洞的石碑,既无法吸引被亲自系统性夺权的会员,也无法吸引自己变得越来越依赖的国家。正是因为工人运动某些方面在此前融入了国家,才使得工人回应资本重构的时候哑然失声。但是,如此溃败是不可避免的,因为工人运动所奠基于上的产业本身恰恰被资本重构损害了。

工人运动所剩下的,就是要管理好慢慢失血而死的使就业稳定的工会、在保守党无法推行紧缩政策的时候努力推行的社民党,还有(主动或者被动)等待机会冲上舞台的共产主义者与无政府主义者。这些组织差那么一点就被打发到历史的垃圾桶里了,不过也不可能在世界范围内自我复兴。工人运动不再是具备再造世界潜力的一股势力。它曾是如此一股势力,这一点曾经赋予工人运动内的各种潮流以生命力。如今这些潮流不再具备意义,它们的坐标系已经乱成一团。

不过,工人运动的终结和资本或者工人阶级的终结当然不是一回事。即使越来越多的工人相对资本的需要成为冗余,这二者之间的关系也依然定义了生命的价值何在。因此,阶级关系活到了理应消灭阶级关系的真实运动之后。确实,工人阶级终结以来阶级关系的统治地位有增无减,对各地的女性而言,对农民而言等等都成立。

这个时期有所变化的,是工人阶级的多样部分不再将他们塑造到一个工人运动之中。工人很少将自己的共同身份肯定为工人,除非是以应激的方式(在阶级成员保卫自己进入消亡中的稳定工作池的渠道之时)。这个转型存在许多理由,而所有理由都出自1970年代阶级关系的“重构”。随着1973年后的利润率下降,过剩的工人与资本开始膨胀出现。攻击工人的物质存在既变得可能也变得必要,因为资本间的竞争激烈起来。因为工人遭受攻击,以民族国家为落脚点的工人运动就发现,现在没能力赢得物质成果——曾经是自己存在的最终理由了。工人以前曾经依附的,甚至最后成为反革命的那些组织,现在被他们舍弃了。

四方的工人阶级同质性变弱了,他们被阶层化到高收入和低收入的岗位之中,工作变得更加旦夕不保,并且换工更加得频繁。越来越多的工人感到工作没有目的,因为越来越多人被雇用到没出路的服务业岗位,又或者失业,又或者丧失雇用资格。他们和初期的家庭主妇一样,所生产的东西与阶级关系每日再生产几乎不二。出于这些理由,我们无法认同自动论者的假设,认为阶级的“客观”重新构成将在阶级身份新的“主观”肯定中寻回相关性。

不是说今天已经不可能使工作或者工人变得荣耀,而是说,能这样做的人必然是少数。他们不再能够将自己的活动,或者将这个阶级任何具体一部分的活动,展现为具有普遍意义的东西。工人运动所仰仗的前景,是一个到头来只是美梦的将来。在20世纪的后半叶,工人从这个梦中醒来,发现原本应该把他们团结到一块的那一切,其实将他们分离开了。

结论:阶级斗争的形而上学

积累的机器正在崩溃。不过,还没有一股革命力量表现出准备好与该机器相对立的状态。所以,我们为工人运动而哀悼,以怀念的目光回顾运动将自身呈现为一股反力量,甚至是存在问题的力量的那个时代,这样做也不无道理。活在一个无力阻挡资本主义的社会动力肆虐的时代,怎能不怀念过去?但是,我们不能被怀念遮蔽了自己的理解,误以为有可能重启一个已经走到尽头的时代才有的斗争。人们不是在自己选定的条件下创造历史的,而是在直接既定的条件下创造。人类已经熬过了资本主义诞生的时代,虽然不无苦楚。现在我们必须着手准备资本主义的毁灭了。

这个任务要怎么达成?工人运动体现了任务怎么办的某种理念,其核心是形而上的概念,是已经解体了的集体工人的概念。[122]社会依然是所有工人的产物:他们要种植和分配粮食,要挖地采矿,要制衣、制汽车和电脑,要照顾老弱病残,等等等等。但是,维系他们在一起的胶水是价格机制。市场是物质的人类共同体,虽然将我们统一,却又使我们陷入分离,彻底陷入一个人与所有人的竞争。要是全世界的工人停工了——将他们的注意力集中转向资本家和他们的走狗——他们会找不到一个可供使用的、现成的、出自他们“现实”统一性(也就是集体工人)的社会组织方式,反而会被抛入一片社会虚无之中,在那里构造全新的人类关系成为了必然。

之所以不再可能去信仰集体工人是资本主义社会关系的隐藏真相,理由不外如是:资本主义社会关系延伸到世界的尽头,与阶级意识无比高涨的劳动力大军之间并不相关。事与愿违。在一战结束以后,当即出现了大量理论去解释这一现象。[123]毕竟,革命在“落后的”俄国发生了,但是在工人阶级更为工业化的“先进的”德国没能成功。为什么工人组织没能生成阶级意识?

有一类解释关注资产阶级意识形态扮演的角色:某种阶级意识的出现已经被虚假意识妨碍了,这种虚假意识是被资产阶级社会的各类装置移植到工人的心灵当中的,包括出版物、学校和教会。这种建制性的机器在荼毒工人的生活。另一类解释关注工人阶级自己的中介建制扮演的角色。工会和党理应将工人的意志塑造成巨大的铁锤,将旧世界砸个稀烂。相反,这个铁锤要么闲置不用,要么反过来砸在工人阶级身上(这种背叛频频被解释成党与工会领导某种资产阶级化的问题)。

在现实里,要从最根本的层面追究革命意识无法一般化的话,应该归咎的既不是资产阶级意识形态,也不是工人组织的中介。结果是,资本主义社会关系的延伸催生的不是集体工人,而是分离了的社会。工人的生活与市场关系产生越多交集,他们就越被还原为自身剥削的原子化的观察者。20世纪前后,在资本主义社会形式实现完全风干的地方,社会主义革命并没有出现,它们在资本主义社会关系刚刚开始延伸的地方出现了。[124]假以时日,革命潜力在所有资本主义社会发展的地方都似乎消亡了。在这个时候——除了我们即将论述的极少数情况——工人只能让自己的斗争意志体现在被中介的形式里,比如工会和党。这些建制是资本主义社会的一部分,也如此这般地反映这个社会的基本性质。1917年以后,这个现实几乎用了半个世纪来阐明自己。德波的《景观社会》尽管有不足处,也至少直觉到了这个悲伤的现实:资本主义社会关系的延伸,反映在工人互相分离的程度越来越深之中,即使他们的生存越来越互相依赖。

在这些条件之下,构建一个“实际的”统一必须是政治性的规划,是工人运动自己的规划。这个在社会内部行动,逆着一个只会变本加厉的潮流的运动,就这样迎难而上了,但是它在一片差序不一的利益海洋里迷失了:有女性和男性的,年轻人和老人的,“白人”和“非白人”的,等等等等。工人要弥合他们的部门利益之间的差距,也只能做到自己相信和说服别人相信共同身份——集体工人的地步。然而,如此命名的统一,并不是由资本主义社会关系的充分成熟所给予的“真实的”统一,而是被运动本身当作前提和安放好的虚构。

在这个共同身份的基础上,工人每日的斗争——许多工人即使能从中受益也只是间接受益——就显现出普遍的实用主义性质:“伤害一个人”变成“伤害所有人”。这个规划按某些准绳来看是大获成功的。按团结和牺牲的方面看,工人能够为失业者、老人和一无所有者赢得社会保护。再者,工人限制了自己被迫出卖劳动的条件,从而压制了工资等级制。然而,他们的努力没有产生革命的崩裂。到最后,资本主义社会关系的侵蚀性质将工人运动的虚构统一解体掉了。于是,我们到了如今的田地。

如今,那个曾经构成工人运动主心骨的建制形式的团结,它的缺席四处都能普遍感受到。我们要找工作,或者和房东有争执的时候,没有劳工会也没有互助协会可以求助。我们除了国家及其从属的慈善机构就一无所有。于是今天的战略思想家急于发明这一类新组织(让人安身和共同分担的地方),或者试图复活过去的这些组织(工会、党、合作社)。但是,这些新的或复活了的结构没能持续掌权,因为它们是建立在充分分离的社会这个流沙之上的,无论你在上面倾注多少水,流沙还是拒绝凝聚。

诚然,劳工运动在20世纪上半叶必须克服的工人之间的差异,目前从许多方面看来已经大幅减少了。绝大多数的工人生活在了城市地区,高收入国家是如此,许多低收入国家也是。这些工人唯一的居住国是商品-土地,他们通过出卖劳动力,获得了所需的几乎一切东西——支付按揭或者将公寓出租、购买衣食和各式小玩意、购入娱乐手段等等。在这个背景之下,各种亚文化兴亡不止,但是它们都是在一片弥久不衰的文化扁平之上铺开的。对许多人来说,国民身份已经变成了与民族语言与饮食差不远的东西。任何想更为进取的历史意识,都要遭到民族丰碑拦路。与此同时,还出现了女性CEO、黑人CEO、同志CEO,等等等等。

可即便如此,某些社会差异还是强化了。工资的跨度依然具现了工人当中的等级制度,给工人和他们的孩子生成了差序的生活机会。这些生活机会还被差序的资产积累所决定:某些工人的孩子可以继承大笔财产,可能还不足以让他们不再工作,但是起码保证晚年的生活不会比父母还差。然而对大部分工人来说,不存在这种个人化的安全网。失业和未充分就业同样不是随机分布在阶级之中的,而是依然对应性别、种族、民族、移民状况等等差异。在经济增长缓慢或者停滞的时候,工人之间利益迥异的趋势会变得最强。当然,大多数国家的经济已经很久,很久没有快速增长了。[125]

今天,危机更为频繁。越来越多人被锁定在低薪酬、非常规工作和非正式性所界定的存在之中,换句话说,这就是所谓过剩人口的方方面面。仍然常规就业的人和过剩人口的那部分之间的分野,正在成为今天斗争内部的关键分野。因为我们一直重申该点,于是人们往往认为,我们的分析之所以暗示事情在好转,因为一切都在变差——“最差的政治”(la politique du pire)。在事情就是在变好的时候——或者差到静止不前的时候——革命当然不可能发生。

然而,本身不存在事情在变差的希望。革命希望只能在暴动中发现,而暴动往往从沮丧的乐观主义之中浮现。也就是说,暴动在日常生活被扰乱或者遭遇一系列扰乱之后发生,原本将人类震慑住,使他们相信社会生活这个被操纵的游戏对他们有益的美梦,也因为这种扰乱断裂了。秩序的力量所呈现的从容与意见一致的图景崩溃了,精英内部的冲突突然大白于人民眼前。多年甚至数十年积攒的怒气升腾,在地表喷涌而出。所以,希望只存在于新的斗争周期的开启之中,存在于全体民众逃到不可治理(ungovernability)之中。

确实,阶级的真实统一既不在于生产力发展所赋予的某种有机统一,也不在于工会和党为手段所达成的被中介的统一。这种统一过去是,并且一直是在自我组织的斗争之中被锻造出来的,那时候工人将创造性地为集体活动构建一个新基础,从而克服自身的原子化。在《尾注》的前一期,我们尝试寻找一种方式,可以描述这种统一的同时不诉诸业已存在的形而上实体——集体工人。我们表明了某种历史上特定的斗争形式,是如何在资本主义社会的阶级关系的历史特殊性之中涌现的(同时由被剥削者的分离中的统一所决定)。[126]

这种理解斗争的方式,既奠基于左翼共产主义者的视角之上又与之背离,既能应用于现在,同样能应用于过去。但是,承认把我们与过去相分离的鸿沟十分重要。内含在斗争的展开之中的新组织形式、新策略、新内容,它们的创造性生成是以某个给定的共产主义地平线为导向的。在过去,革命的崩裂是以某个特殊规划为导向的,这个规划我们在本文已经详细描述了。我们还表明了这个规划在今天何以不再是给定的。

要透过斗争发生时所在的新背景去思考,就需要一个最深层次的,在共产主义理论的范畴本身之中的枢轴点。我们不再能够诉诸阶级意识及其一切暗示的观点。我们被迫直面这个事实:工人阶级是属于这种生产方式的阶级,只能在分离中统一。当然了,依然存在一些时刻是工人在斗争的时候以某种方式走到一起,这种方式中断了他们对资本的统一性,从而让他们能够在分野的界线之内和之间组织起来。然而,今天他们走到一起的时候不再是一个阶级,因为恰恰是他们的阶级归属分离了他们。相反,他们走到一起是以其他的统一性为名义——真实的民主、99%——这些统一性似乎扩大了他们的斗争能力。在这些时刻里,冲突可以撕裂开一道鸿沟,一边是超越某个阶级的理想的阶级统一,一边是属于该种生产方式的阶级实际上不统一的事实。

正是在这种多样和多样化的冲突之中,共产主义地平线可以自我宣布并非身处不断壮大的阶级意识之中,而是不断壮大的资本意识之中。[127]目前,工人给他们面对的敌人起了不同的名字:坏银行和腐败政客、贪婪的1%。然而,这些只是对巨大而恐怖的现实进行的透视法缩小版批判。我们的现实是一个陌生人社会,大家在其中要参与复杂的互动。没有一个人、一个群体或一个阶级控制着这些互动。相反,我们的盲目舞姿是由市场进行无关个人的协调。我们所说的语言——我们在这片黑暗之中互相呼唤的手段——是价格的语言。这不仅是我们能听到的唯一语言,也是最响亮的语言。这就是资本的共同体。

人们纵身跃出这个共同体的时候,就得琢磨如何用新的方法与对方,与事物建立联系。现在不存在这种方法。资本是我们这个世界的统一性,取代资本不可能是一个方面。必须是多个方面。

后记:工人运动的理念

SIC的第一期铺开了共产化(communisation)思潮的主要历史论点。“1960年代末和70年代初,一整个历史时期进入了危机并走向终结——在这个时期里,革命被理解……为无产阶级的肯定、该阶级上升至统治阶级的地位、劳动的解放,以及过渡时期的确立”。[128]这个论点没有回答一个原本似乎是本质的问题:这个“过渡时期”,这个革命派为之而斗争的东西,是通往哪里的过渡?

毕竟,19世纪末和20世纪的社会主义者和共产主义者都没有将无产阶级抬上新的统治阶级地位作为最终目标。他们的最终目标是消灭一切阶级,包括无产阶级。这个目标在1891年爱尔福特纲领里宣布过,变成了世界各地许多革命派的模范:“德国社会民主党……并不是为了争夺新的阶级特权和优先权,而是为了消灭阶级统治和阶级本身”。[129]以此为目标,德国社民党“不仅反对对于雇佣工人的剥削和压迫,而且反对任何种类的剥削和压迫,不管这是针对一个阶级、一个政党、一种性别,还是一个种族的”。[130]只关注过渡时期——所谓无产阶级专政——就是忽略了该时期与消灭阶级社会这个最终目标的紧密联系。

有人可能会如此回应:德国社民党谈及消灭阶级,他们的意思和我们大大不同。德国社民党说消灭“阶级本身”是什么意思?卡尔·考茨基在1892年出版的《爱尔福特纲领解说》作了如下铺陈:他说,社会主义者要为之斗争的“不是劳动自由”,而是“劳动解放”。[131]他们的斗争是要给人类带来“生活自由,艺术活动自由,科学活动自由”。[132]考茨基认为,社会主义政党的斗争不是为了保存或延续一个早已灰暗的世界,一个雾霾呛人的世界,一个由于经年工作导致身心竭力的世界。

相反,社会主义的目标是削弱每个人的生活中工作的角色,创造时间去追求其他东西。这个目标在考茨基时代的主要工人斗争中,争取八小时工作日的运动已经给出了:“现代无产者为缩短劳动时间而斗争……不在于取得一点点经济利益……是为生活而斗争”。[133]按考茨基的估计,只有社会主义能实现这个目标。党的纲领宣称,只有社会主义才能使“日益提高的社会劳动生产率,由……贫困和受压迫的源泉,变为最高福祉和全面而和谐的改善的源泉”。[134]生产率增长被广泛认作当下贫困的源泉,但也是潜在解放的源泉,而这种解放只能是全人类的解放。

考茨基自己基于生产率的解放展望,是一个与古代雅典没有不同的艺术与哲学世界。雅典文化以人的奴役为基础,而社会主义会以机器的工作为基础:“少数[雅典]高等贵族依靠奴隶获得的东西,一切文明民族将依靠机器来取得”。[135]因此,社会主义就能实现亚里士多德所想象的梦想:“如果所有工具,都能够完成自己的工作,服从并预见到他人意志,就像代达罗斯的雕像和赫斐斯托斯的三足宝座”,那就不再需要贬低多数人,为少数人创造空余的时间。[136]

工人运动的主要矛盾

那么,考茨基是不是反工作的原创理论家?这个解放性视角在20世纪是怎么走向反面的?也就是说,劳动解放是怎么变成解放劳动的?这里我们需要挖掘的是劳工运动的主要矛盾。19世纪末和20世纪的社会主义者和共产主义者想消灭工人阶级和与之相连的阶级社会。然而,他们相信这种消灭只能透过无产者条件的普遍化来达成。为了结束艰苦劳动的世界,大部分人类不得不先被转变成劳动者,他们不得不根据最新的生产技艺和技术被安排工作。

今天,大部分人类已经无产阶级化了。纵观全球,有大量的人口必须出卖自己的劳动来购买生存必需品。尽管对许多人来说,无产阶级化无需连同自身被融入现代资本主义企业就已经发生,上述情况也依然成立:世界上有相当一部分劳动力,是由没有(常规)工作渠道的工人构成的。显然,这种局面没能让我们朝着在工作世界当中解放出来更近一步。确实,很难想象过去能有谁想到别的出路:你怎么能把统治的某种形式扩散到世界尽头,又寻求以此终结统治?只是,这个理念激发了一个革命能量的时代:开启工人的世界变成时兴的秩序。

这就解释了在爱尔福特纲领发表将近半个世纪以后,托洛茨基为何能够回顾自己对俄国历史的干预,认为自己推动了社会主义规划前进,尽管苏联当时转变成了斯大林主义的噩梦。他认为自己对这个规划有所贡献,不是因为布尔什维克减少了俄国人民的工作量,而是因为增加:“社会主义已经表明,它有权取得胜利,不是在《资本论》的书页上,而是在包括地球表面六分之一的工业舞台上——不是在辩证法的语言中,而是在钢、水泥和电力的语言中”。[137]衡量社会主义成功的是生产的大量增长,不是劳动时间的减少。

受1930年代初集体化驱动影响所发动的针对俄国农民的战争,虽然不是由托洛茨基监督,但是他以同样的心态将之赞誉为1917年革命的“补充的革命”。[138]因为“富农并不愿意演变地‘长入’社会主义”(托洛茨基这么说,意思是农民拒绝了自愿无产阶级化,从而拒绝服从中央计划机关和地方官僚的意志),所以他们要求这个补充的革命。[139]托洛茨基认为,更充分的无产阶级化是任何减少劳动时间的可能性的必然条件。

确实,他相信工作得以减少的门槛还在遥远的将来,连发达的资本主义国家也是如此:“一个社会主义国家,即使在美国那样最先进的资本主义基础上建立起来,也不能立即满足每个人的各种需要,因此它就会被迫鼓励每个人尽量增加生产。在这种情况下,鼓励者的职责自然就落在国家身上,结果它只好采取资本主义所制订的工资支付办法”。[140]暂时不得不保留的不仅有工作的世界,还有工资支付制度。[141]我们在这里将托洛茨基当作一个重要例子(他并不必然代表社会主义视角的整个区间)。

无论如何,重点在于英国工厂制度扩张到全世界(此后美国版替代了英国版)——这套制度速度惊人,工业事故率高企,能定期加速,使人类全盘屈服于机器的需求——这是许多革命派的梦想。[142]以此为基础就不难看出,为什么社会主义似乎无穷无尽、始终在中间阶段的发展过程会让许多人觉得,这与资本主义没什么不同。确实,许多社会主义者自认在做资本过去没有做或者拒绝做的事情。资本主义发展的不完备,将自身呈现为共产主义的问题。

他们的根本展望

在《共产党宣言》铺陈的未来展望里,生产力的发展理应带来人间天堂。我们已经看到,社会主义者期待这么在一个不远将来的时候,能自己运作、又能根据科学家的设计生产丰硕产品的机器将会终结苦难,并且终结这种使人以狼性互处的苦难所产生的冲突。生产力更充分的发展不会直接结束苦难:那时候全体生产力还集中在资本家的手里,被他们用来牟取私利(从而导致富足的世界里出现大量的贫困)。然而给发展添柴加火的时候,这些资本家“首先生产的是它自身的掘墓人”。[143]

于是我们看到了尚未提及的劳动者对未来展望的关键所在。这种展望预期生产力更充分的发展应该促使工人进入领导的角色。生产力的发展同时是“无产阶级的增加”,是它正变成资产阶级社会的多数。[144]关键在于,物产者不仅正在变成多数,还被打造成一个坚不可催的集体——集体工人。工厂系统的腹中孕育了这个集体工人,它生于资产阶级社会的方式也将摧毁这个社会。

葛兰西在入狱前对这个展望有过最佳的把握,他形容集体工人是工人越来越意识到“他们是有机的整体,是同质的和坚不可催的体系,他们在各尽所长地工作和无私地生产社会财富时便武装起主权,确立起自己的权力和创造历史的自由”[145]。当然,为了能够意识到自己是“有机的整体”,工人就不得不放弃各种将自己特殊化的,与技能、族裔、性别等等相关的身份。结果,哄骗他们这样做的难度超出了社会主义者的设想。

只是,尽管困难重重,工人还是自信历史的方向有利于自己。他们的地平线不是空中楼阁,而是以对历史展开的一种经验为根基的。工人阶级可以感受到,历史正在展开为多个阶段:旧世界生资本主义,资本主义生社会主义。随着农村让位给城市,通过这些阶段而完成的过渡已经崭露头角。这种脱节还体现为不列颠钢铁的熠熠生辉:人们自己的工具过时被弃,而不列颠钢铁硬直耐用。英国的工厂理应是历史上最先进的节点。这些工厂沿着一条线性的轨迹一路跋涉。全英国都被工厂回炉再造了,全欧洲都在变成英国,全世界都在变成欧洲。

这种对英国工厂系统的隐喻式解读,给“将来属于工人阶级”这种被热切坚守着的信仰打下了基础:“只要看工业化的英国在这些年间所作的全国户口调查记录,便可知道劳动阶级已注定会成为全民中的多数”。[146]这是不可避免的。与之相反的是,其他每一个社会阶层都命定消失:农民、手工业者、小店主,等等等等。以此为基础,许多社会主义者感到——至少一开始感到——没必要站出来反对殖民主义,或者反对远方定居-殖民国人的种族屠杀,来给欧洲人腾出空间。历史会将这些人践踏在脚下,大步前进。

一些问题

只是,历史前进的步伐时快时慢。马克思主义者对理解的理解到头来只是部分正确。整个世界没有按照英国工厂的形象被回炉重造。工业化在某些地区发生了,然而大多时候没能催生集体工人,成为坚不可摧的集体。我们在上文已经为这些问题提供了历史叙述,在这里将关注社会主义者和共产主义者内部的争论。要害是以下的问题:资本最终会否助长一个足够庞大和统一的工人阶级,可以接管并消灭资产阶级社会呢?速度能多快呢?

考茨基在评论爱尔福特纲领的时候,将濒死阶级的苟延残喘作为自己论述的重点。他承认,在欧洲依然存在大量残余的农民、手工业者和小店主(他丝毫不提世界这个整体,因为这些阶级在其他地方依然占据优势)。考茨基是这样解释这个现实的:在资本主义社会,“生产资料私有制……紧紧地把小资产者和农民束缚在他们的落后的经营上面,甚至当这种经营已经不能保证他们好歹度日,而去从事雇佣劳动却能保证他们改善境况的时候,他们也不肯放弃这种经营”。[147]本质上,小资产者拒绝变成雇佣工人,因为要这样做的话,他们就需要服从市场的不安定和工厂厂长的集权主义。面对这些艰辛的地平线,小资产者尽自己所能来保留自己的自主性。

当然,考茨基依然认为这些小资产者万劫不复。但是,如今他认为资本主义将他们赶跑的速度比马克思恩格斯预期的要慢得多。社会主义一旦达成,就不得不完成无产阶级化的过程。在社会主义,成为无产者不再意味着不安定和屈从的生活。为此,社会主义是能够哄骗剩下的小资产者进工厂的:他们会自愿放弃自己那一丁点财产,成为无产阶级的一员,从而减少经济的非理性,使我们更加接近共产主义。可见,考茨基将新世界的标准降低理解为旧世界残余的人口被吸收的前提条件。

伯恩斯坦在他的修正主义批判里认为,小资产者永远都没有机会参与进去这些各式的社会主义框架。伯恩斯坦的论点同样以此为起点:“工业工人在任何地方都只占人口的少数”。[148]在世纪之交,残余的农民、手工业者和小店主非常庞大,连领先的工业强国之一德国也是如此。“连同家庭工业在内,1900万就业人口中”,工业工人仅有700万,换句话说,大约占劳动力大军的37%。[149]因为低于50%的门槛,因此工人阶级获得议会多数派直接就不可能。

对伯恩斯坦来说,更大的问题在于,这些“现代雇佣工人阶级并不像《共产党宣言》所预见的那样是同一类型的、在财产和家庭等方面同样地不受约束的群众”。[150]也就是说,工厂系统没有催生集体工人这个坚不可摧的集体。不同境地和技能工人之间,可能还可以想象一种“强烈的相互同情”,然而“社会政治的同情和经济的团结之间还有一个巨大的差别”。[151]另外,工厂系统往往加深工人之间的分野而非减少。

伯恩斯坦认为,社会主义者将要艰难维系工人之间的平等,即使由工人自己管理工厂也一样。因为,工厂一旦“达到了一定的规模,尽管相对说来可能还是十分微小的,平等立刻就失效了,因为职能的分化成为必要,从而从属也就成为必要。如果抛弃了平等,那么建筑物的基石就被扔开,其他的石头也将随着时间的推移而相继移动,就会产生瓦解,蜕化成普通的商业企业”。[152]伯恩斯坦对这些尴尬局面的解决办法,是完全抛弃向社会主义的革命性过渡目标,试图寻找一种更包容、更自由-民主的方法前进。

对社会主义运动的主流来说,还不是时候放弃这个目标。运动的一部分人得出结论,现在有必要静待时机:他们要容许资本主义成熟,等待人口进一步融入到现代工业的劳动力大军之中,与此同时他们也应该通过工会和社民党的中介,将这支大军组织成自觉的、凝聚的群众。浪漫的革命派——包括托洛茨基——则相反,认为没有时间再等了。历史已经停滞,将尽未尽,所以革命的共产国际要断然释放历史的辩证法从而建立自我。本来是历史必然性的东西,如今变成意志的行为。人人都在被无产阶级化,所以为了达成共产主义,我们必须将人人无产阶级化!

不论社会主义者加入了哪个派系,他们都有着这个总体视角。随着历史的灾厄愈积愈高,他们将信仰投入到生产力的充分发展之中。运动的策略家认为,这种发展和随之带来的阶级力量,是挣脱历史的倒数第二阶段,进入最终阶段的唯一方法。

坍缩视角

深入探讨之前先承认一点很重要:我们所说的劳工运动的主要矛盾——也就是某种统治形式的一般化被认为是超越所有统治的关键——最终自我解析为“坍缩”视角,这个视角将矛盾的两面合而为一。于是,无产者条件的普遍化被直接等同为消灭阶级统治,而不是消灭所有阶级的前提条件。事实上,这个坍缩视角——我们或许可以称为“拉萨尔主义”的——在马克思主义展望取而代之前占有统治地位,并且在20世纪中再次流行开来。拉萨尔主义的根源,是工场工人反对资本主义工业化时的防御性斗争。

对手工业者来说,资本似乎是一个外在的寄生虫:手工业者干的活和之前一样多,但是出售自己的劳动产品再也赚不到全额的收入,而只能以工资的形式赚取一部分收入。因此在斗争中的工场工人那里,近乎通用的口号成了:劳动应得“全额的产品”。手工业者的斗争不仅仅与抵抗“工资系统”有关,工场工人还为车间的控制权而斗争。他们抵抗雇主设法将劳动过程理性化、增加劳动分工、引入节约劳动的技术变革等做法。[153]

虽然手工业者最终溃败了(事实上这场战斗拖延了很长时间),但是他们的熟练工自我管理这个展望在工业时代被采纳了。“半熟练”工人技能和控制能力不足,就用数量来弥补:他们在大规模的工作场所组成了坚不可摧的集体,程度超出任何一类工人,这样这些场所就可以作为堡垒被攻占下来。工人梦想自己一旦有控制权,就能够根据劳动力大军的利益,不用资本家就能运作这个现成的工厂系统。从工资和车间控制的角度去理解,阶级冲突多多少少成了零和博弈:阶级对阶级,是有可能由被剥削阶级掌握“全额的产品”,从而消灭资本家的。[154]

这种拉萨尔主义的视角,在19世纪最后25年被马克思主义击败了,这个生产率动态增长的马克思主义叙述,取代了阶级间零和抗争的拉萨尔主义叙述。然而,如此静态的视角随后在20世纪初复活了,主要出现在无政府-工团主义这股劳工运动的激进潮流里(这不是在暗示工团主义者和拉萨尔一样是亲市场的,只是说他们最终认为共产主义是什么工人天堂)。

这么一种视角,还在20世纪上半叶前后和1960年代中变成了社会主义者和共产主义者事实上的立场(就算不是法理上的)。完全或将近自动化生产的目标此前已经在倒退,试图追上未来的地平线,而现在目标落后于地平线,完全消失在视野之中了。

于是,马克思和19世纪末的社会主义者看重的两点,即增长的生产率带来的动力,再加上走向自动化的趋势,在叙述中再一次被删除了。保留下来的只有结束资本家剥削的斗争。正如鲁道夫·拉克(Rudolf Rocker)解释的那样,“对无政府-工团主义者来说,工会绝不仅仅是在资本主义社会持存的时候与之绑定的过渡现象,而是未来社会主义经济的骨干,是社会主义一般意义的小学”。[155]在这里,工人阶级要成为社会的统治者实在太露骨了。接管社会就是要开启过渡,重点不是没有工作的世界,而是工人的世界。

《一部分离的历史》试图解释,为什么劳工运动的主要矛盾会自我解析这种坍缩视角。关键在于,长期以来生产力的发展确实有增加工业劳动力大军规模的趋势。和马克思一样,考茨基与其他社会主义者预期工业发展将迎来第二个阶段,并且来得更快而非更慢,因为生产率上升理应导致对劳动的需求减少,从而将工人抛出工厂空间,引发广泛失业。事实上,这第二个阶段要到1970年代才来临。[156]当它终于来临的时候,它念出了劳工运动万劫不复的咒语。

局部批判

在我们的理论工具箱里搜寻一番以后,我们或许希望重拾这么一种批判视角。社会主义者缺少恰当的价值理论,以及自我消灭的可能性与内在趋势的恰当理论。[157]根据这种批判,劳工运动没能理解到何谓与价值形式的真正割裂,因此到最后只能巩固资本主义生产方式的范畴,与生产劳动的范畴根本无涉。所以,劳工运动最终“肯定了无产阶级”,而不是将其消灭。

劳工运动理论家的错误如下。他们常常以基础性断裂的方面来描述资本主义社会关系:农民与土地的分离产生了一个无财产的无产阶级。然而,阶级关系不光通过基础性断裂建立起来,还每时每刻确认这种断裂。资本主义以市场社会的“分离中的统一”方式,实现了社会存在的断裂,这种方式是人人与其他人的互相依赖,却也将个体还原为在市场竞争中互相争斗的孤立原子。[158]这对无产者来说尤其如此,他们本身的生存依赖于与其他无产者竞争,因此在集体组织方面面临的障碍也最多(我们在别处论述过,这并不说明工人阶级身份最终衰落,反而是尽管有障碍还是出现了这种身份,这是需要解释的)。

人类被大刀阔斧斩断了自己的能力——“工人”财产被剥夺,与“生产资料”相对立——这同时是个人与个人之间,生产领域与再生产领域之间的社会分离。这还是经济与政治之间的分离。一切都是由市场依赖和市场交换的现象给定的:我们与自然、与其他人的联系被切断,以致我们几乎只能透过国家所监督的市场中介与它们建立联系。我们依然互相依赖,但是这种依赖使我们依然互相分离。这种实践上的分离中的统一,将自身具现为一系列似乎不言自明的理念:“做一天工作得一天工资”“不劳动者不得食”。

为了达成共产主义,也就是说,为了实现一个人“工作”多少和“食”多少之间的关联被决定性打破的世界,就需要克服所有这些分离的总和。对劳工运动来说,只有一开始的工人与生产资料相分离是被明确看作要克服的因素:他们希望消灭生产资料私有制,以生产与分配的集中计划来取代私人交换,从而达成这一点。[159]相反,作为“使用价值”而非“交换价值”的商品似乎是中性的、超历史的,它在每个时代都是一样的。于是他们想到,商品越多越好:如果多一些小麦就能养活所有人,那其他东西也可以再多一些!这是有益无害的。[160]堆积如山的商品(“庞大的商品堆积”)被看作是对异化的超越而非实现。更重要的是,作为“劳动过程”而非“增殖过程”的工厂系统是要熬过资本主义生产方式的尽头的,它被理解为社会主义的基础,而非抽象统治的物质体现。

将这些观点称作“生产主义”或者“进步主义”,是为了点明我们与前一个时代缺少关联是多么明显。但是,不应该因为这其中任何一个修饰语,就说我们否认人类免于存在的不安定是美好的梦想。我们也不会质疑这些被想象的生产要满足的人类需求,不论这些需求有多肤浅(对消费主义的批判本身就是生产主义的溢出)。我们只是想指出,这个“没有人会再挨饿”的梦想[161]的实现,和资本主义社会关系的延伸或者工厂系统的大型扩张之间,二者的同一性不仅是虚假的,还由于全球变暖而有可能给全体人类带来极致的伤害。

没几个人能有先见之明,看出机器和资本主义生产过程的产品不是中性的:它们再生产了资本主义社会的全部分离。[162]或许令人意外的是,对工厂系统中性的批判要到1950年代才有所建树(可见Phil Singer和Grace Lee Boggs,以及Raniero Panzieri和Cornelius Castoriadis的作品)。[163]

早期少数看到事情这一面的人,马克思是其中一个。他引用傅立叶,将工人等同为“温和的监狱”。[164]因为工厂正正体现了资本主义统治、人类与自身的能力分离和互相的分离。这就是资本这个屁股朝天的世界的完美实现,人在其中被自己劳动的产物所统治。这部关于这些异化现象及其所体现的统治(或者说实际上的从属)的杰作——《资本论》——马克思本人没能完成。然而以他完成的部分为基础的话,很难想通人们怎么会认为工厂具有解放性的内容。卢森堡在批判伯恩斯坦的时候承认了一点:“资本主义制度还有另一特点,这就是,在这个制度中,未来社会的一切因素在发展过程中首先采取的形式不是使这些因素向社会主义靠近,而是和社会主义疏远了”。[165]

自我损害的轨迹

工厂无法脱离于资本主义社会的分离中统一,这使得集体工人难以斗争出自己的存在。尽管言辞上可以另说一套,但是工厂工人与分离中统一相对立的“实际统一性”,到头来只能通过工会和政党的中介,并且通过他们各式文化组织来达成(我们稍后就会讨论通过这些中介,而不是直接在工厂内部进行统一的相关问题)。我们能够超越这种批判。

劳工运动的理论家预期,工人在工厂四面围墙之内的统一能够冲破资本主义社会将工人原子化、使他们在工厂之外互相对立(在劳动市场的竞争,在家庭再生产的孤立状态)的趋势。只是,这种战略似乎在工业化的早期阶段,也就是马克思在《资本论》里说的“协作”和“工场手工业”阶段才有可能生效。[166]

在这些阶段期间,资本家将许多小作坊的工人汇集起来,形成巨型的结合体,工人在其中能够亲眼所见、亲自体验协调进行的工作,为新世界生产所有的材料。于是在这些早期阶段,工人似乎是物质财富的最终源泉(正如我们在上文所说,这些阶段的残余往往持续很长时间,比马克思预期的要长得多)。伯恩斯坦漫不经心地指出,人们想象集体工人自我实际化的时候,通常想到的恰恰是“合作”的工作:“人们通常所理解的合作劳动不过是十分简单的共同劳动诸形式的误解的译语,这种共同劳动是由未分化的工人的集团实行的”。[167]

随着“大工业”的降临和拓展,这种想象只能作为怀旧而继续存在。[168]按照最新的知识设计出来的机器,在生产过程中变得越来越核心。社会的核心本身也在转变:科学取代了劳动(或许还超过了工程),占据了生产过程的中心,成为物质财富的关键源泉。确实,这就是资本主义生产方式根本的、自我损害的趋势:社会生活继续以劳动交换为基础,只是随着固定资本基础的延伸和发展,劳动不再是生产的关键。直接人类劳动在生产中越来越成为附属的角色,即使等价交换仍然以劳动时间来度量。

大工业的发展最后表现为工人被逐出工厂——去工业化。工厂大门之外的工人发现,自己在一个庞大的基础设施,一个现代生活的基础设施里漫游,这个设施反射的倒影不是他们增强的力量,而是他们的无能。他们看到的不是自己造出来的世界,而是一个脱轨的世界,一个超出他们掌控,或许还超出任何人掌控的世界。

至于他们将信仰投入生产力的发展(假若他们对这种发展有贡献的话)这点,产业工人其实损害了自己的权力基础。生产力越是充分发展,马克思想象的一切事情就越接近:危机恶化、过剩人口扩大、富足的世界里出现大量的贫困。但与此同时,这种发展也使工人不可能将自己经验为集体产业工人的一个分装(aliquot)。简而言之,原子化压过了集体化(这在苏联的真实程度不亚于美国)。[169]

有其他出路吗?

我们在上文已经提及,马克思晚期的政治经济学批判与劳工运动的理论——马克思没有对之表示无限忠诚——之间存在差距。有人将之形容为“深奥”教导和“浅显”教导之间的差距。他们这种视角可以在马克思的《哥达纲领批判》里找到佐证,这是上文引用的1890年代爱尔福特纲领的1875年先驱。哥达纲领的第一条就肯定,“劳动是一切财富的源泉”,马克思的回答是,不!“劳动不是一切财富的源泉。自然界同劳动一样也是使用价值(而物质财富就是由使用价值构成的!)的源泉”。[170]只有在生产价值的社会之内,劳动才会变成社会活动的中心,自然才会被推到一个被使用但本身没有真价值的背景位置。马克思有信心,资本主义经济进一步发展会将这种拉萨尔主义视角置入争论。

但是,马克思的晚期写作真的给我们提供了劳工运动采纳的道路之外的其他出路吗?在《哥达纲领批判》里,马克思继续展开了他对资本主义将在实际层面被超越的诸阶段的展望。他解释说,在“共产主义社会第一阶段”,资产阶级社会的同一个原则还将适用,只不过“内容和形式都改变了,因为在改变了的情况下,除了自己的劳动,谁都不能提供其他任何东西,另一方面,除了个人的消费资料,没有任何东西可以转为个人的财产”。[171]马克思在这里表达的矛盾立场,和考茨基与托洛茨基在他们的写作中表达的属同一类型:为了达成消灭无产阶级的目标,首先必然要将每个个体还原为无产者。这种统治形式的普遍化是统治终结的前驱。

对马克思来说,只有在高级阶段才能实际超越统治。这种超越,显然还是在生产力更充分发展的基础之上才有可能:“在劳动已经不仅仅是谋生的手段,而且本身成了生活的第一需要之后,在随着个人的全面发展,他们的生产力也增长起来,而集体财富的一切源泉都充分涌流之后,——只有在那个时候,才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界,社会才能在自己的旗帜上写上:各尽所能,按需分配!”[172]必须肯定,马克思的声明很漂亮,充满了值得进一步考量的奥秘。就我们的目的而言,只需要注意这一点:就算按马克思所说,我们也只能等到实现物质极大丰富的时候,才能指望打破资本主义所开启的纽带,它的一头是人为了社会进行的工作量,一头是从社会那里获得的回报。[173]

终版的马克思

只是,马克思在非常晚的晚年时候质疑这整个阶段主义的视角。确实,他开始相信自己在《共产党宣言》铺设的生产方式继承论,以及分步过渡到共产主义的地平线,都是不正确的。他没有写完《资本论》,而是越来越沉迷于非资本主义的共同体,其中一个就是俄罗斯的农民公社“村社”。[174]马克思的洞见在于,虽然俄国农村存在多个阶级,但是一个阶级对另一个阶级的统治不是在“私有制”的基础上达成的,相反,这种统治是从外部施加给一个保留了土地“公有制”的共同体。[175]在村社内部,关系不以市场为中介,而是以符合和违反当地习惯的共同决定为中介。这在俄国之外,在欧洲大陆以外的全球广袤农村那里当然也成立。

以这些考察为基础,马克思推翻了历史阶段论。或许普遍的无产阶级化是必要的。在无产阶级化还没达成的地区,或许有可能直接从农村公社走进完全的共产主义而无需中间阶段。马克思在回复查苏利奇的信件草稿里有不少暗示:农村公社“能够成为现代社会所趋向的那种经济制度的直接出发点,不必自杀就可以获得新的生命;它能够不经历资本主义制度而占有资本主义生产使人类丰富起来的那些成果”。[176]注意这一点很重要:马克思在这里没有回顾历史,也没有想象资本主义从来没有诞生的某种另类现实,重点在于,公社可以无需无产阶级化就进行资本主义创新。

1882年发表的《共产党宣言》俄文版修正序言里公开表达了这个理念,当时离马克思去世只有一年。他和恩格斯合写道,“假如俄国革命将成为西方无产阶级革命的信号而双方互相补充的话,那么现今的俄国土地公有制便能成为共产主义发展的起点”。[177]对农民公社在将近的俄国革命可能发挥的作用,马克思道出了期望的调调,这与农民本身的自发行动,与1917年开启的革命时代形成了呼应——至少是初步的呼应。

根据雅克·卡马特1972年的文本《俄国的共同体和共产主义》,农村公社在19世纪末和20世纪初已经经历了一个解体过程,在俄国革命前后实际上又复活了。[178]卡马特痛苦地考虑到接下来的事情,暗示道,“这本来可以是共同体朝更高水平改良的开端,而条件是马克思在回复查苏利奇的信件草稿所说的那样,农民要获得新国家的支持,新国家得移除不利于公社发展的要素”。[179]或许,整个世界可以将一种新型革命作为前进的道路,这种革命创造了可能,使得“处于不同发展时刻的人们实现和解,而不一定要以极致的尺度看待这些时刻”。[180]

当俄国疲于内战,当欧洲的革命没能进行的时候,这个新革命能如何达成就不甚了了。卡马特忽视这些挫折,只是说“马克思主义的胜利妨碍了这种办法的实现”。[181]卡马特有一点当然是对的,马克思早期的阶段主义视角没有被人间的事态否认,而是“以马克思主义的名义被法典化了”,成为经济发展的纲领,被布尔什维克投入实践。[182]后者断定,“整个大帝国之上一切过时的和亚细亚的东西都要消灭掉(鉴于革命浪潮影响了周边国家,这种做法具备了全球的重要性)”。[183]意识到农民无法真正被哄骗到这个形成中的世界之中,布尔什维克最终着手摧毁公社,将农民无产阶级化,发展俄国资本没能发展的生产力。这个纲领变成了20世纪共产主义革命的纲领。

反思时刻

对卡马特来说,人类曾经“有可能跨越资本主义生产方式”,但是现在这种可能性“丧失”了。[184]我们已经停下来过,思考这个可能性“丧失”的几个原因。第一,对比所有备受吹捧的历史的指路红线——一路追溯到一开始的背叛一刻,再走向没能实现的救赎潜能——这一条似乎可以追溯得最远,直到马克思自己的通往共产主义的道路概念内部冲突为止。但这个另类的展望不止于此,似乎比其他展望更能靠近问题的核心,也就是劳工运动的主要矛盾:要终结所有统治,就理应要延伸某种统治形式——也就是无产阶级化——到世界的尽头,再加上这个过程所必需的一切暴力。[185]彻底通过工厂系统的延伸而统一的无产者阶级,被认为是唯一有足够力量策划革命的阶级。

事实上,20世纪没有成为无产者革命的世纪,到头来反而和过去了的多个世纪一样,大多时候是农民暴动的世纪。这些暴动的目标,一开始是确保能重新获得非市场的生存手段,这些手段已经被资本主义毛细血管般的行动和殖民行政机关的暴行一起侵蚀了。农民通常有共产主义者的支持,他们采纳了农民的口号,同时又将他们转向新的目标——工业发展,志在为充分共产主义创造前提条件。共产主义者以最高纲领为志向:要达成免于贫乏,免于劳动,“生活的自由”,首先要将人类融入工业无产阶级,然后才是消灭这个阶级,让国家消亡。[186]

如上文提及,这个规划背后的前提已证明为假。普遍的无产阶级化,现在已经通过资本主义与社会主义发展的共同努力,加上其他无法预知的力量(人口分布的过渡扩散)而达成了。结果,没人再能置身资本主义社会关系之外。几乎人人都被融入现代世界——至少是融入的趋势——虽然也往往在资本主义企业内找不到工作。只是,世界历史的列车车厢还没抵达共产主义,连接近都没接近过。普遍的无产阶级化没有助长集体工人成为“真正的统一”,反对资本主义社会的分离中的统一。另外,即使这个规划嫁接其上的农民暴乱胜利了,农民当然也溃败了。

反思结束

卡马特的文本——在我们看来对马克思主义的历史构成了最大挑战——似乎几乎在恼怒地说,虚假的理念(换句话说,马克思-发展主义的规划)怎么就压过了真正的理念(以马克思推翻阶段主义为基础)。这种恼怒表明,他没能超越革命派对待自身历史时的主要视角,一种唯心主义的视角。事实上,历史不是由理念制造的(不论理念真假),而只由理念的碰撞制造。有一种力量是卡马特在讨论中没有包括进去的。

农民,农民公社,它们持存到了20世纪,这并没有错。但是几乎在所有地方,农民共同体的持存也意味着旧制度精英的持存,他们的巨大权力也以农村为基础。这些精英没有真正组成一个阶级,而是组成一系列重叠的权力-结构。他们的权力基础不是竞争成功,而是用特权获得资源(比如土地和信贷)和权利(比如从矿井所有权之中获得收入流或者担任公职)。

到头来,这同一批精英没有被据说心怀启蒙和自由主义理想的资产阶级工厂主替代。相反,资产阶级大部分被吸收到军刀霍霍的旧制度里。这个融合后的统治阶级按照常规,着手将工人排除出政体。在某些地区,他们想要的不止这个,还试图开历史倒车,“重新引入种姓社会,也就是将人分出各个组别,各自有极其不同的权利(entitlement)和义务”,从而重新建立个人统治的制度,取代抽象统治的地位。[187]这不仅对20世纪中期的法西斯政党成立,还是以社会达尔文主义的理念为基础的大范围政治团体的观点。

只要这些融合后的精英保留着权力——事实上,现代化发生以后他们的权力往往增进了——生产力的总体发展就会在核心的资本主义国家之外被阻挠。我们上文引用过的托洛茨基《被背叛了的革命》,其中一开头正是这样认为的:“最近几十年的历史非常清楚地表明,在资本主义衰退的条件下[其实这只是资本主义上升的中间阶段],落后国家是不能达到资本主义的一些老中心所已经达到的那种水平的”。[188]他将之归功于旧制度的持存:“旧统治阶级被推翻以后……任务并没有完成,而只不过是彻底地摆出来”,这任务就是要进行作为共产主义前提条件的无产阶级化。[189]按托洛茨基所说,这个任务原来不打算进行,是因为“俄国的资产阶级处于无足轻重的地位”,还有随后无产阶级的弱小。[190]

确实,旧制度在哪里继续掌舵,农民就在哪里持存,而无产阶级就继续弱小无力,不能在历史中扮演决定性的角色。这批农民虽然有时候愿意起来反抗压迫者,其他时候却顺从自己的主上,特别是在(通常被操纵的)议会选举里。规模小但被正式雇佣的工业劳动力大军也是如此,他们常常摇摆,倒向秩序的力量。所有这些都清晰暴露在低收入国家的历史里,尤其是拉丁美洲,中东和东南亚,但东亚不是,那里的旧制度精英保留了许多权力。

我们上文说过,正是在这个背景下,劳工运动的战略家得以看出历史本身被阻拦,而去掉历史的阻拦成了当务之急。这个任务需要生产力进一步发展,无论是在资本主义社会里,还是在有计划的社会主义-发展主义社会里。不管哪一种社会,进一步发展都似乎是加强和统一无产阶级来抵御敌人的唯一方法,他们就是军团(尽管事实是,现实里这种发展念出了劳工运动万劫不复的咒语)。与此同时,帝国势力——以后还包括美国——支撑着的旧制度精英积极参与,要扭转任何有解放取向的运动。

我们既不姑息也不谴责,而是宣明这些事实奠定了工人运动的基础。马克思的理念是,产业工人阶级将得以存在,而超出它掌控的条件将迫使这个阶级质疑自我。但是在19和20世纪,这个阶级在少数北欧的中心之外,在白人定居的殖民地的白人那里会否存在,成为自由的商品卖方阶级,这才是真正的问题。世界变得很快,以致在欧洲的工厂和殖民地,压迫者的权力都有增进的趋势。在这个背景下,为存在而斗争变成了革命的立场。

回到本书主页

前言注释

[1]【译注:原文为 “A History of Separation: The Rise and Fall of the Workers’ Movement, 1883-1982,” Endnotes 4 (2015)。怀谷译。】

[2] 姑且举个例子。1920年共产国际第二次代表大会,格里戈里·季诺维耶夫宣称:“我们亲眼看到许多旧社会民主党变成了叛卖工人阶级事业的党……时代的口号绝不是否定政党的存在……我们应当说,时代的任务是:旧政党破产了,打倒旧的政党,现在应该在新的条件下建立新的政党——共产党,共产党万岁”。他继续补充:“我们需要党。但是,需要怎样的党呢?……我们不需要那样奉行尽量收罗党员这一简易原则的党……党必须实行集中制,必须有铁的纪律”(“第二次会议”,《共产国际第二次代表大会文件》,中国人民大学出版社,1988)。读到这些话的时候不能不想到,15年后,季诺维耶夫成为莫斯科第一次作秀审判的被告,处决他的正是他曾经坚决捍卫的党。这次大会支持季诺维耶夫的托洛茨基,那时候已经逃离国外,很快也被谋杀了。

[3] 1915年齐美尔瓦尔德会议,左翼提议的决议草案。

[4] 草案。

[5] “有这么一种政治氛围,对1917-1928的俄国革命和共产国际史,分月进行事无巨细的研究,似乎这是把握宇宙总体的钥匙。如果有人说,他相信俄国革命在1919年、1921年、1923年、1927年,或者1936年,或者1953年就被击败了,就可以很好地明白他们如何思考世界上其他的政治问题,如苏联的性质,中国的性质,世界各个共产党的性质,社民党的性质,工联的性质,联合阵线,人民阵线,民族解放运动,美学与哲学,党与阶级的关系,苏维埃与工人委员会的意义,卢森堡或者布哈林的帝国主义论点是否正确等等”,Loren Goldner, “Communism is the Material Human Community: Amadeo Bordiga Today”, Critique 23, 1991.

[6] “我们越是希望说服自己,相信自身的规划和价值对过去的忠实程度,我们就越是沉迷,不断探索后来者及其规划和价值,而这两者将慢慢开始形成某种总体性,将自身与我们自己的现在脱离出去”。Fredric Jameson, A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present (Verso 2002), p. 24.

[7] 见《尾注》第一期(2008)。

[8] TC并不是该做法的开创人。TC并不是该做法的开创人。雅克·卡马特(Jacques Camatte),Negation杂志和安东尼奥·奈格里(Antonio Negri),见我们在“The History of Subsumption”, Endnotes 2 (2010)对这些做法的批判。

[9] 关于该思想的进一步思考,见下一期《尾注》的Error一文。

[10] 或许,这是因为TC这个结构性分期似乎出自调节学派经济学家米歇尔·阿列塔(Michel Aglietta),他认为美国的历史是法国的映照(Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience, Verso, 1976)。阿列塔忽视了19世纪末劳动生产率和工资的增长,想象美国“福特制”所具备的国家领导形式与战后的法国类似。见Robert Brenner and Mark Glick, ‘The Regulation Approach: Theory and History,’ New Left Review I/188, July–August 1991.

[11] TC对这两个趋势的触觉,体现在“自主”的诉求和“资本主义内部工人阶级的力量增长”之间存在冲突的论点上,但是他们没能将该论点和形式上/实际上的从属范畴建立起联系,似乎这种冲突纯粹是阶级斗争的纯“主观”特点,而后两个范畴是纯“客观”。

[12] 关于共产主义地平线【horizon,又可译为“视野】,见 “Crisis in the Class Relation”, Endnotes 2 (2010)【以及本书第三卷附录:术语表】。

[13] 关于“被产生的崩裂”理念,见Théorie Communiste, “Sur la critique de l’objectivisme,” TC 15 Feb 1999。

[14] 见“Spontaneity, Mediation, Rupture” (Endnotes 3) 关于斗争周期和革命战略的讨论。

[15] 译注:collective worker是英文版《资本论》的处理,其字面意思“集体工人”对中文读者来说或许更为形象,而德语中的gesamt更突出“全”“全部”“总”(all, ganz)的含义(比如全集Gesamtwerke,全体Gesamtheit),比起“集体”更强调抽象和单一的性质,这可能是中央编译局的《资本论》将其翻译为“总体工人”的理由。我们经过讨论以后,认为“集体工人”更加易懂,但是为了点明该概念在《资本论》中其来有自,特此说明。

第一节注释

[16] Neil Davidson近期试图挽救资产阶级革命这一命题的做法,是放弃以下(现在已经被广泛抗拒的)论点:这些革命具有资产阶级的意图,就是建立资本主义并散播自由民主。他的新论点是,资产阶级虽然不必然有这种意图,却还是促成了“推动资本主义发展”的国家(所用的手段并非自由民主)。这在“被动革命”那里或许成立(意大利、德国、日本),但是经典案例法国大革命并非如此,这次革命整固了农民的地权和国家税制。见Davidson, How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions? (Haymarket 2012).

[17] TC称之为社会“形式上的从属”的艰难过程,对决定工人运动的形态发挥了关键作用。然而我们和TC不同,认为这个阶段并不在一战结束之后告终。根据资本主义的原则而重构社会关系,这即使在欧洲也持续到了二战后的年代。

[18] Robert Brenner, ‘Property and Progress: Where Adam Smith Went Wrong’, in Chris Wickham, ed., Marxist History-writing for the Twenty-first Century (British Academy 2007), p. 89. 我们的视角很大程度上仰仗了Brenner关于资本主义生产方式的历史起源的论文。见T. H. Aston and C. H. E. Philpin, eds, The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe (Cambridge 1987).

[19] Brenner, ‘Property and Progress’, p. 63.

[20] 同上,p. 92.

[21] “的确,英国在[印度]造成社会革命完全是受极卑鄙的利益所驱使”,但是“英国不管犯下多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具”。“不列颠在印度的统治”,《马克思恩格斯文集》第二卷,p. 683.

[22] Robert Allen, Global Economic History: A Very Short Introduction (OUP 2011), p. 41— 该书的内容远远超出了简短标题的印象。

[23] Loren Goldner, ‘Communism is the Material Human Community’ (Collective Action Notes 1997).

[24] Allen, Global Economic History, p. 43. 我们将会看到,俄罗斯和日本没能通过后发战略赶上不列颠。对他们来说,要赶上就只能通过“大推动”型的工业化,只能在20世纪中叶进行。

[25] Tom Kemp, Industrialisation in Nineteenth Century Europe (Routledge 2014), p. 104.

[26] 这个现象的最好记录见Arno Mayer, The Persistence of the Old Regime (Pantheon 1981).

[27] 有一个重点需要注意:城市内部的人口增长取代人口迁徙,成为城市增长的主要源泉,这要到19世纪最后25年到20世纪初推行公共健康干预措施的时候才成为现实。

[28] Rudolf Rocker, Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice — An Introduction to a Subject which the Spanish War Has Brought Into Overwhelming Prominence [1937] (AK Press 2004).

[29] 贫困迫使无产阶级女性进行不情愿的性工作,这个论点是19世纪末和20世纪初社会主义文献的重要主题。

[30] 虽然事实上,把早期的劳工法争取来的不是工人,而是一组工厂视察员和他们在政府里的支持者。

[31] 这些改革和“改良主义”并不相干,并不相信工人阶级可以融入资本主义社会,成为政体充分且平等的一员,革命也不会因此丧失必要性。相反,这些改革被认为是即将到来的阶级战争的关键武器。

[32] Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge 1985), p. 12.

[33] G.M. Tamás, ‘Telling the Truth about Class’ in Socialist Register, vol. 42, 2006; 详见grundrisse.net.

[34] “没有一个地主所主宰的政府,会在没有其他社会-政治群体的强大压力之下,乐于表决取消自己拥有土地的地位”。Russell King, Land Reform: A World Survey (Westview 1977), pp. 9–10.

[35] 艾瑞克·霍布斯鲍姆,“第十二章:城市·工业·工人阶级”,《资本的年代:1848~1875》,江苏人民出版社,1999年。

[36] 正如上文所讨论的,最后一个要点有时候表现为无产阶级成为唯一阶级的希望,而有些时候又表现为消灭其他阶级,大幅减少工时的希望(见结语)。

[37] 虚假意识本应将阶级在自身那里隐藏起来,但是,虚假意识是虚假的概念。

[38] 罗莎·卢森堡,“社会主义的方法”,《社会改良还是革命?》

[39] Przeworski, Capitalism and Social Democracy, p. 20.

[40] 译注:该口号原文An injury to one is an injury to all,是世界产业工人联盟(Industrial Workers of the World,IWW)一个流行的口号。

[41] 见下文第三章的附记。人们尽管还在谈论“阶级利益”的存在,却没能看到工人的利益分歧现实,以及有一段时间将他们神秘地联合起来的那个肯定后的身份,两者之间存在裂痕。

[42] 对本文来说,美国只构成局部的例外。美国的鲜明特点包括:(1)很早实现了男性普选权;(2)工业劳动力大军并不抽取自农业边缘地区,而是欧洲。恩格斯给魏德迈的书信中把握到了这两个现象的关键,他写道,“[美国的]过剩的人口很容易流入农业地区”。边境的自由地(其中的原住民被种族清洗了)促成了人类史上最大一次跨洋迁徙。各州为了吸引移民,将选举权扩大到所有男性(而女性和自由黑人被剥夺选举权)。美国城市的政治机器快速崛起,开始根据族裔、宗教和地区等身份来管理白人男性工人阶级的选票。因此,美国的工人运动不用争取选举权,工人政党也极少能够挑战现存的政治机器。对欧洲移民来说,受人尊重和大踏步地走入劳动市场表明要肯定的不是工人身份,而是白人身份。这些结构要到1920年代才出现动摇,当时移民潮开始退却,美国工业还开始首次从自己的农村边地那里大量抽取人口。只有到1932-1974年间这个移民紧俏的时候,美国才逐渐靠拢欧洲的社民国家。

[43] Geoff Eley, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850–2000 (Oxford 2002), p. 58.

[44] Tamás, ‘Telling the Truth about Class’.

[45] 同上。

[46] 艾瑞克·霍布斯鲍姆,“第五章:世界的工人”,《帝国的年代:1875~1914》,江苏人民出版社,1999年。

[47] 引自Geoff Eley, Forging Democracy, p. 78.

[48] 同上,p. 78–79.

[49] “贫苦与债务”,《尾注》第2期,2010年4月。

[50] “群众罢工、党和工会”,《卢森堡文选》,人民出版社,2012年。

[51] 马克思,“路易·波拿巴的雾月十八日”,《马克思恩格斯文集》第二卷,pp. 522-523。

[52] 艾瑞克·霍布斯鲍姆,“第五章:世界的工人”,《帝国的年代:1875~1914》,江苏人民出版社,1999年。

[53] 考茨基,《爱尔福特纲领解说》,三联书店,1963年,p. 148。

第二节注释

[54] 马克思的理论见“贫苦与债务”,Endnotes 2, April 2010.

[55] Allen, Global Economic History, p. 80.. 下文的清单出处同上。

[56] 见Wally Seccombe, Weathering the Storm (Verso 1993). Seccombe展示了资本主义在“第二次工业革命”的时候才真正派上用场的程度。在此之前,无产阶级的住所不仅临近工厂,还常常被纳入生产场地,用作推销。那时候各家各户的工作确实是在家里完成的。现代工资合同的雇用对象,是个人而非家里人在自家之外工作,这种合同要到19世纪末才推广开。Seccombe认为,这导致了已婚妇女逐渐被排挤到无法获得收入的活动中去

[57] 厄内斯特·曼德尔(Ernest Mandel),“卡尔·马克思”,《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,经济科学出版社,1992年版。

[58] 恩格斯,“家庭、私有制和国家的起源”,《马克思恩格斯文集》第四卷,p. 193。

[59] 考茨基,《爱尔福特纲领解说》,三联书店,1963年,p. 94。当然了,这个观点被潘涅库克(Pannekoek)和列宁猛烈反驳。

[60] 这个与局部计划截然相反的全局计划的社会,隐约反映了这么一个前景,未来工人能够获得自身劳动产品的全部价值,而不是部分价值。

[61] Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy, p. 33.

[62] 恩格斯对这些战争有过回顾:“于是就出现了历史的讽刺,俾斯麦推翻了波拿巴,普鲁士国王威廉不仅建立了一个小德意志帝国,而且还建立了一个法兰西共和国。然而总的结果则是,欧洲除波兰以外的所有各个大民族的独立自主和内部统一……已宽广到足以使工人阶级的发展进程不再受民族纷争的阻碍了”。“卡·马克思《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》一书导言”,《马克思恩格斯文集》第四卷,p. 542.

[63] 罗莎·卢森堡,“尤里乌斯小册子”,1915。她在所有人之前先看到了未来的境地:“再发生一次这样的世界大战,社会主义的前景就会被埋在废墟之下。”

[64] 艾瑞克·霍布斯鲍姆,“第五章 民族的创建”,《资本的年代:1848~1875》。

[65] 弗拉基米尔·列宁,“国家与革命”,《列宁选集》第三版第三卷,p. 118。

[66] 恩格斯,“卡·马克思《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》一书导言”,《马克思恩格斯文集》第四卷,p. 551.

[67] 艾瑞克·霍布斯鲍姆,“第五章 世界的工人”,《帝国的年代:1875~1914》。

[68] Allen, Global Economic History, p. 2.

[69] 考茨基,《爱尔福特纲领解说》,pp. 187-188。

[70] 当然了,列宁就是在这里理解到左翼共产主义者是一种幼稚病,他认为这是社会主义者意识的早期形式,而非晚期。

[71] Paul Mattick, Karl Kautsky: from Marx to Hitler, 1939. Mattick在这个黑暗时刻宣称,“科学为了工人,文学为了工人,学校为了工人,如此参与资本主义社会的所有建制,正是运动独一无二的真实意图。”

[72] Przeworski, Capitalism and Social Democracy, p. 15.

[73] 同上,p. 20.

[74] 同上,p. 15.

[75] “工人贵族的心里总有一种霸权的碎片,这个碎片将自己呈现为特定的无产阶级,并且证实无产阶级有能力组织起另一套社会秩序,而秩序的开端则是在工作和斗争中形成的技能和价值。”Jacques Ranciere, ‘Les maillon de la chaine’, Les Revoltes Logiques #2, Spring–Summer 1976, p. 5.

[76] 资本家还可以利用慈善的设定表达自身特殊的利益,他们在这一刻破坏或消灭了某个东西,又在下一刻大张旗鼓,试图救济它。

[77] Claus Offe and Helmut Wiesenthal, ‘Two Logics of Collective Action’ in Offe, Disorganized Capitalism (MIT 1985) p. 179.

[78] Offe and Wiesenthal, ‘Two Logics of Collective Action’ p. 183.

[79] Offe and Wiesenthal, ‘Two Logics of Collective Action’ p. 184.

[80] 所有参与过占领运动的人都明白这一点:如果要在各个领域之中寻求诉求的统一性,然后向世界呈现(不带共同身份),那就只能进行无穷的考量,并且/或者付出许多人的诉求无法满足的成本。

[81] Offe and Wiesenthal, ‘Two Logics of Collective Action’ p. 183.

[82] 关于该情况的发展与特定的当代斗争之间的关系,见‘Gather Us From Among the Nations’。

第三节注释

[83] Eley, Forging Democracy, p. 75.

[84] 同上,p. 83.

[85] 同上,p. 48.

[86] 艾瑞克·霍布斯鲍姆,“第五章 世界的工人”,《帝国的年代:1875~1914》。

[87] 这个峰值在许多国家还要低得多,大概占总劳动力的30-35%左右。

[88] 关于服务业劳动的细节见下文的5.2部分。

[89] Geoff Eley, Forging Democracy, p. 48.

[90] 关于这个概念,见‘Misery and Debt’ (贫苦与债务) in Endnotes 2, April 2010.

[91] Geoff Eley, Forging Democracy, p. 51.

[92] 参见早期英国工人运动之中循道会和卫斯理宗的重要性。Keir Hardie初建工党的时候,禁酒是其中的关键纲领。

[93] Eley, Forging Democracy, p. 82.

[94] 运动将自身与所有形式的主流流行文化对立起来(这些文化要到20世纪之交才开始浮现),因为后者将无产者拘束在家中而不是让他们上街。上街就能接收木箱上的即兴演讲,还能享受社会主义者或者无政府主义者的会议。工人身份的肯定所依赖的那些基础、那些生活形式最终消亡,离不开娱乐主流形式的成功,这些娱乐总体以影院、电台和电视为主。

[95] Eley, Forging Democracy, p. 83.

[96] 当然,这不是说工人运动的所有策略和战略工具都统一地绝对地处于濒死状态。工会显然还存在着,此前一个时代所锻造的各种身份和策略在特殊情况下也能动员起来。但是,通往“可以用改良或者革命达到某种工人社会”的大型叙事,在今天再也无法给这些特殊情况容身之地了。

[97] 潘涅库克在‘Marxist Theory and Revolutionary Tactics,’ 1912.讨论了围绕这个说法进行的争论。

[98] Adam Przeworski, ‘Social Democracy as a Historical Phenomenon’. New Left Review I/122, July-August 1980

[99] 参见波迪加 (Amadeo Bordiga), ‘The Revolutionary Program of Communist Society Eliminates All Forms of Ownership of Land, the Instruments of Production and the Products of Labour’ (Partito Comunista Internazionale 1957).

[100] Przeworski, Social Democracy as a Historical Phenomenon. “社民党不再与其他党存在质的不同,阶级忠诚不再是自我认可当中最强大的基础。工人现在认为社会由个体构成,将自己视作集体的一份子,而非阶级的一份子。他们的政治行为以宗教、伦理、地区或者其他某些亲和关系为基础。他们变成了天主教徒、南方人、法语文化圈人,或者直接成了‘公民’。”

[101] Robert Allen, Global Economic History.

[102] 同上

[103] 见Robert Allen, From Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution (Princeton 2003).

[104] 有人可能还会提到以色列这个定居-殖民国,它用另一种方式扫除了地方精英。

[105] 和工人运动的其他部分高度相似的是,他们对发展生产力的支持包含了一种展望,认为共产主义是物质财富极大丰富的世界。从理论上说,到那时候国家就会和阶级一起消亡。但是要大道这个目标,国家就不得不悖论一般扩张和扩权,凌驾于全体民众之上

[106] 意大利左派将这个图景变得复杂,因为他们抗拒工会和党的方式与无政府-工团主义者和德国/荷兰左翼共产主义者都不同。他们反对的中介(群众党、统一战线、反法西斯)更加特殊,他们对工人运动主要脉络的异议更为隐蔽。不过,波迪加对工委主义的批判将成为崩裂工人运动意识形态的重要基础(见后记)。

[107] 左派始终信仰工人运动的早期史,不仅拒绝议会,还拒绝整个国家机器,同时主张以工人联合会取而代之。到那时候,集体工人不会通过国家机关来组建自己和发号施令,而是通过自下而上的直接民主。然而,“加总”问题就会转变成单独的生产单元之间的关系问题。这些但愿之间的利益冲突如何解决?左派想象了一种神奇的解法,就是通过生产单元之间的直接交换,以及用劳动券取代货币——劳动成为自己的中介。他们没有克服异化,而是预示了异化空间的黯淡。

第四节注释

[108] 译注:“伟大的前夜”是法国革命工团主义者索雷尔(Georges Sorel)的提法,他反对议会斗争和长期工人组织的做法,主张用“行动中的少数派”来维系工人的直接行动;大罢工既是一劳永逸终结资本主义的“伟大的前夜”,也赋予了革命群众一种类似宗教的信仰。

[109] 托马斯·皮凯蒂,《21世纪资本论》,中信出版社,2014.

[110] 有两个不同寻常的案例虽然拉的不是红色的大旗,但也是根据这两个原则,以大推动工业化为发展模式的,实际上因为有美国的支持和进入美国国内市场的渠道,这俩案例还成功得多。韩国和台湾是美国的堡垒国家(garrison state),目的是成为东亚和东南亚全体人民的楷模,让他们看到资本主义发展能实现什么成果。这时候成功的大推动工业化,同样要依赖激进的土地改革纲领,在战后将乡村的旧制度早早踢开。在这些案例里,激进的土地改革纲领只到最后关头,才会作为反革命的做法用来防止共产主义革命的扩散(南越政权拒绝执行类似的激进土改纲领,圈定了自己的失败)。结果,这些国家的国营经理就和别处的浪漫革命派一样,得以建立起军营式的资本主义发展。

[111] Rehman Sobhan, Agrarian Reform and Social Transformation (Zed Books 1993).

[112] 由意共参与制定的1948年意大利宪法,第一条就宣布意大利共和国以“劳动”为基础,是在该基石上所建立的战后国家。

[113] Fredric Jameson, A Singular Modernity (Verso 2002), p. 142.

[114] 见Robert Brenner, ‘The Paradox of Social Democracy: The American Case’, in The Year Left: an American Socialist Yearbook (Verso 1985).

[115] 见Paul Romano and Ria Stone, The American Worker (Facing Reality 1969) and Bill Watson, ‘Counter-Planning on the Shop Floor’, Radical America, May-June 1971

[116] Cornelius Castoriadis在1955—1958年检以《论社会主义的内容》(On the Content of Socialism)为题发表了三篇文章。