盘旋待降:当前的危机与 2011-2013 年的阶级斗争

2007 年,随着房地产泡沫破灭,世界经济陷入深度萧条。地产业主深陷泥潭,公司不堪重负,失业率直线上升,世界经济的金融架构几乎崩溃。各政府部长迅速采取协调行动,以防 20 世纪 30 年代的悲剧重演。不久后,他们又被迫以紧缩政策向债券持有人保证这场缓慢发展的灾难仍然可控。大量公职人员被解雇,仍在职的人则被降薪。学校、大学和医院等机构也经历了大规模裁员。同时,尽管发生了危机,粮食和石油价格以及失业率都居高不下,其中青年失业率则尤其高。最终,尽管政治家们尽了最大努力——又或许正是因为这些努力——一些国家的经济在短短几年内,陷入了不是一次或两次,而是三次不同的衰退。

在这种情况下,即使政府救济资源受到威胁,越来越多的无产者仍被迫依靠这些救济来生存。在正式的工资劳动关系之外,包括非正式劳动及轻微犯罪在内的非正式经济正不断扩张。

尽管如此,无论是工薪阶层还是无薪阶层,对这场数十年经济衰退导致的危机大多采取了适应态度[1]。当然,情况并非普遍如此:许多无产者试图维持并捍卫自己的生活条件。2008-10 年间,示威此起彼伏,其中一些还封锁了道路和炼油厂。这段时间也出现了暴乱和抢劫事件;总罢工行动中,一停工就停一整天。学生们占领大学,公职人员占领政府大楼。面临工厂倒闭,工人们不仅占领了工作场所,在有些地方,他们甚至还绑架了老板,烧毁了工厂。

这些行动中,有些是为了回应警察杀戮或工作事故,更多的则是为了阻止紧缩政策及其相应的失业潮,并扭转日益加剧的不平等和腐败。然而,正如科斯莫普罗莱特(Kosmoprolet)[2]所指出的,”传统的阶级斗争手段付出了大量的动员努力,但不论在什么地方它们都没能施加足够的压力,而抗争也以各个方面的失败而告终”。接着,在 2011 年这个伴随着地震、核泄漏和洪水的多事之年,一种完全出乎意料的斗争形式涌上了地中海沿岸。

1 广场运动 (The Movement of Squares)

广场运动从突尼斯开始蔓延到整个中东和地中海地区,随后以 “占领”的名字[3]来到英语世界。这些广场运动之间的差异之处多于相似之处,因此将它们一概而论似乎是鲁莽的。然而,这些运动之间的关联,并非来自我们这些评论者的总结,而是来自运动自身出现的形式及其日常的实践。广场运动将高收入和低收入国家的抗争联系在一起:它自始至终都是一种国际主义现象。奥克兰和开罗突然变成了 “同一个拳头”。

比起反全球化抗议,广场运动更像是 2003 年的反伊战运动,其中日益加剧的冲突并不局限于一个城市,也不是依次从一个城市跳到另一个城市。相反,占领运动在各个城市中心同时扩散,吸引了不稳定的工薪阶层和焦虑的中产阶级,有组织的劳工、贫民窟居民和新的无家可归者。然而,除了将几位年迈的独裁者赶下台之外,广场运动并没有取得持久的胜利。与 2008-10 年的抗议浪潮一样,这种新的斗争形式未能改变危机管理的形式,更不用说挑战主导的社会秩序了。

然而,广场运动确实改变了一些事情:它让公民——一个跨阶级的群体——走到一起,讨论危机及其对日常生活的影响(在北非,广场运动确实起到了解放性的作用)。在此之前,这些讨论只存在于私域:每个人都感觉自己要对失业、无家可归、随机任意的警察暴力和债务等问题承担个体责任;他们从来没有机会讨论这些问题的集体解决方案。就算只有这一个改变,有关占领的讨论就并非无关紧要。

随着占领活动的展开,公众辩论的主要议题成为了占领者自身的活动。他们应该如何从警察的手中保卫广场?如何将运动扩展到新的领域?即使在占领之外,这类讨论也很受欢迎:这也体现出越来越多的人意识到国家无力解决危机,但没有人知道面对危机应当怎么办。占领成为了景观 (spectacle)。占领者成为了自己活动的观察者 (spectators),等待找到他们占领行动的目的。

占领者最大的问题在于他们聚集的方式使他们过于弱小,无法对统治秩序构成真正的威胁。占领与每个人都有关,但除了无家可归者之外,占领与任何人都没有直接关系。占领者们虽然找到了彼此,但他们放弃了居民区、学校、就业中心、工作场所等可以为他们提供政治筹码的具体场所。因此,除了广场本身,占领者没有控制任何物质资源,要塞或领地。[4]人们很少以居民区或工作场所代表的身份参加占领活动,更不用说作为其他社会机体的代表了。除了自己身体的在场,占领者们没有什么可以提供给彼此的东西。他们”愤慨”的呐喊声迄今为止只在荒芜的中央广场上回荡。事实证明,除了某些北非某些城市,占领者的愤怒仅停留在广场上,而未能传递到日常生活中。比起占领广场,日常生活中的自发活动势必会影响到更多的人并意味着更大的风险。

在这种社会语境中,占领者选择提出一系列消极要求:ash-sha’b yurid isqat an-nizam(人民要政权垮台)和 que se vayan todos(他们都应该离开)。然而,即使在最有利的条件下,摆脱政府、扭转紧缩政策、降低食品和住房价格这些要求又能实现什么呢?如果他们扭转了紧缩政策,国债的持有者就可能会受惊吓,从而导致国家破产。或许除了美国茶党,即使是最机会主义的政党,都不可能接受主动跳入深渊的政策呼吁。

然而,如果抗争者没有能力要求通货再膨胀或经济再工业化,那么除了无产阶级(和其他阶级)内部的各个局部利益之外,抗争的内核还剩下什么呢?如果他们只能接受经济现状,那么无产阶级内部的不同阶层如何才能在不相互对立的情况下,瓜分政府施舍和私有经济就业的有限资源呢?说“除了革命,别无他法”很容易,但我们究竟要的是哪种革命呢?

在二十世纪,无产阶级能在工人运动的旗帜下团结起来,以合作共同体为目标重建社会。这种旧式解放的坐标已被彻底打乱。以前,产业工人致力于建设一个现代化的世界;他们有理由认为自己工作的目的并非仅是再生产阶级关系。现在看来,这一切都荒谬至极。工业劳动力的萎缩已经持续了几十年。石油-汽车-工业复合体不是在建设而是在毁灭世界。无数无产者从事没有前途的服务业工作,他们看不到自己工作除了“勉强度日”还有什么意义。当今多数无产者的劳动不过是制造自身被统治的条件。在这样的社会基础上,还能提出什么纲领呢?在无产阶级 (class) 内部,没有一个阶层 (section) 能自称其利益具有普遍性。因此,任何积极的纲领只能在各阶层利益的嘈杂声中寻找出路。

广场运动取代了过去的工人运动,成为了一种新的阵线主义。所有因经济危机,以及救市政策后的紧缩政策受害的阶级和阶层团体,都聚集在广场运动里。因此,摇摇欲坠的中产阶级、虽有就业保障但仍然惶恐不安的人、朝不保夕的人、新近失业者、城市贫民——因为他们中间没有人能接受危机摆在他们面前的选择,这些群体中的个人就聚集起来,成为了一个群情激愤的跨派别社会群体。然而,他们不接受这些选择的原因并不总是相同。在北非,这些阵线可以动员起来推翻政府,但在这里,阵线内部的派别化恰恰是它们成功的表现。

我们认为,广场运动采取这种形式并非没有原因。这一点并非在广场运动所有表现形式中都看得出来,但这种运动的本质是反紧缩政策的斗争。这一点原来应该让我们感到奇怪。2008 年的每一个评论员似乎都知道,紧缩政策不是应对大萧条级别的深度经济衰退的办法;恰恰相反,政府应当以大规模的财政支出回应危机。某些低收入国家(中国、巴西、土耳其和印度等)采取了这一做法——通常以有限度的方式,有时只在经历了深度衰退之后才开始大规模支出。但至关紧要的是,高收入国家并没有采取这一做法。绿色资本主义原本备受推崇,似乎就要开辟全球经济的新路线,它在危机中去哪里了?过去几年似乎给资本提供了将其重新打造为人类救世主的机会,但这并没有实现。我们认为,正因为危机之深,高收入国家才被迫削减预算;他们陷入了死亡之舞。

我们将在下文中指出,这些国家是在两种相互矛盾的压力下被迫“起舞”的。一方面,它们不得不借贷并支出,以避免通货紧缩。另一方面,它们又不得不实施紧缩政策,以减缓(伴随着数十年的经济增长乏力)庞大公共债务的增长。这种绕弯子的做法并没有解决危机,但它减弱了其影响,并将其从整个社会的危机转变为某些个人或社会阶层的危机。

国家在危机中实施紧缩政策,让人觉得它似乎也有扭转危机的能力:这也是为什么此类斗争令人感觉奇怪。国家的行为似乎是非理性的。各地的占领运动对此的解释是,如果国家的政策是非理性的,这一定是因为它被金钱利益所俘虏,换言之,是腐败的后果。但事实上,国家的弱点恰恰在于它看似有力的地方。紧缩是国家无力的一种表征。面对数十年的缓慢增长和周期性危机,在危机面前,国家只能继续临时抱佛脚。起码在当下,国家的临时应对政策似乎还管用。秩序依然稳定。

2 高度逐渐下降的盘旋待降

当前的经济萎靡当然始于金融危机[5]。抵押贷款支持证券和信用违约掉期突然成了无休止的电视话题。雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)倒闭了。AIG获得 850 亿美元贷款。储备原始基金净值跌破1美元,导致商业票据市场崩溃。中央银行通过担任最后贷款人阻止了资金流动完全冻结,因而避免了大萧条的重演。在“大衰退”结束四年后的今天,我们该何去何从?我们该如何理解这场危机?它仅仅是通往中国世纪的高速公路上的一时挫折吗?最近的事态发展表明并非如此。

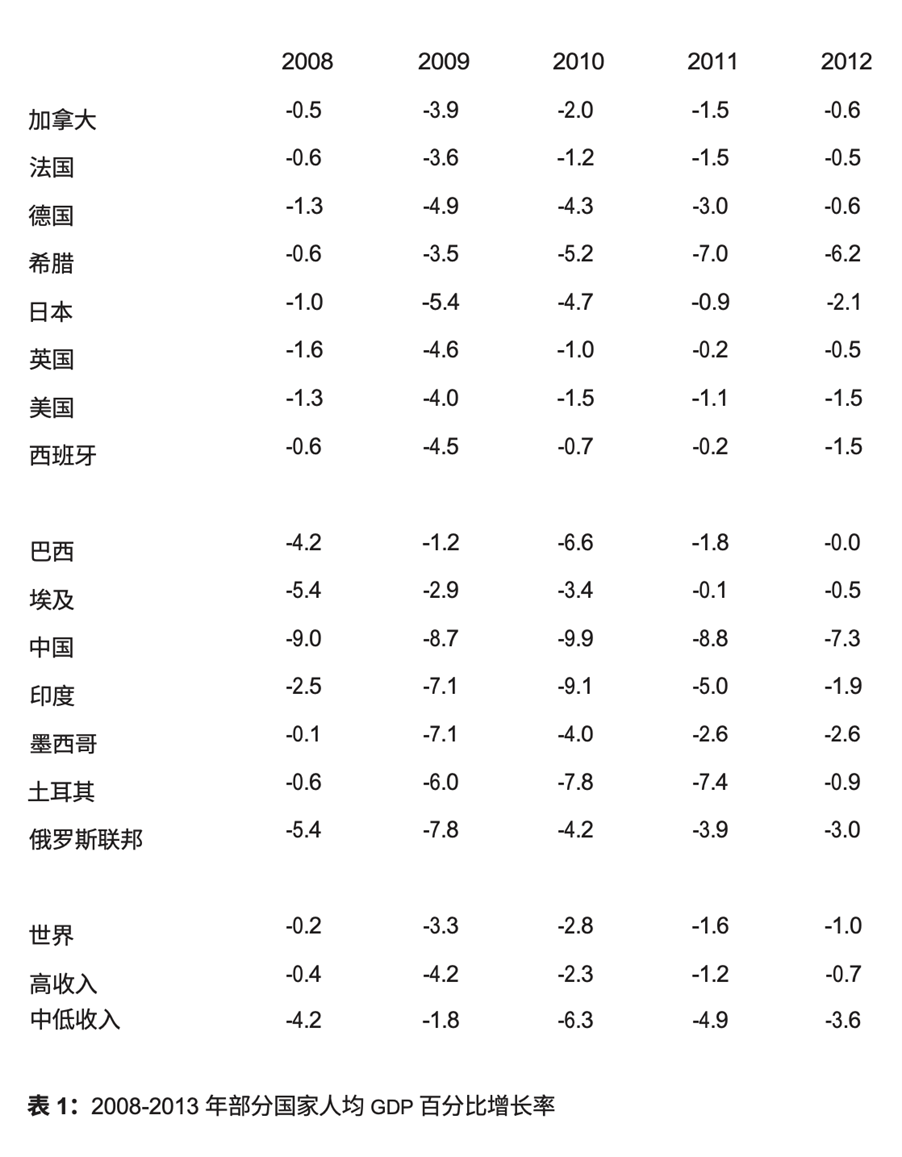

尽管2010年从之前两年的严重衰退中有所复苏,但高收入国家的人均国内生产总值增长率在 2011 年和 2012 年开始减速[6]。2012年的增速仅有0.7%。复苏十分疲软,而且还在进一步弱化,就经济衰退的时间长度和严重程度而言,历史上唯一可与之匹敌的是大萧条。事实上,在所有高收入国家的整体中,2012 年的人均国内生产总值仍低于 2007 年的峰值。这使得降低失业率极为困难(尤其是考虑到在此期间,劳动生产率持续增长)。美国和欧元区的失业率达到峰值,分别达到10% 和超过 12%,而且至今几乎没有下降[7]。2013 年年中,失业率继续增长:塞浦路斯的失业率达到 17.3%;葡萄牙为 17.4%;西班牙为 26.3%,希腊为 27.6%。这些国家的青年失业率更是天文数字: 分别为 37.8%、41%、56.1% 和 62.9%。[8]

更具有潜在爆炸性的是所谓新兴市场最近的发展,因为至少在一段时间内,这些市场看起来似乎能拉动整个世界经济向前发展。现在,所有市场都在放缓。在土耳其和巴西,2012 年的人均 GDP 增长率分别骤降至 0.9% 和 0%。中国和印度这两个巨无霸也在减速。尽管中国实施了世界历史上规模最大的经济刺激计划之一,但按人均计算,经济增长率从2010年的9.9%降至2012年的7.3%。印度的增长率下跌得更多,从 2010 年的 9.1% 降至 2012 年的 1.9%(后者是印度过去二十年来最低的人均增长率)。

然而,尽管经济复苏极其疲软,失业率居高不下,高收入国家仍形成了一种新的共识:凯恩斯主义的时代已经过去;政府需要削减开支。

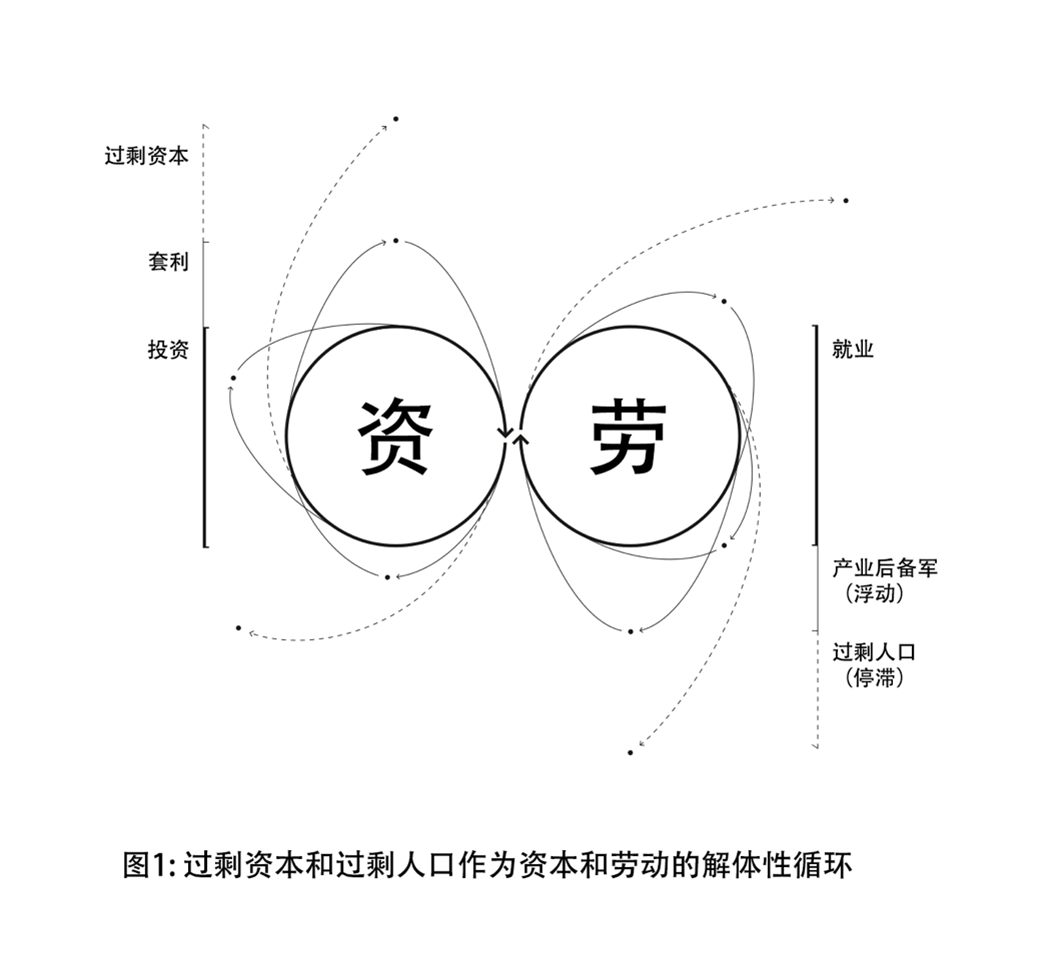

随着危机初始阶段过去,人们逐渐认识到,真正的问题并不在于金融监管的失败。如果要讲金融,现在的银行甚至可以说过于谨慎、过于不愿承担风险了。真正的问题是过剩人口和过剩资本的增长。[9] 苦难是资本主义生产方式的长期趋势,但苦难是以债务为中介的。20世纪60年代形成了巨大的资本剩余池,而且自那时以来只有不断扩大。在国际上,这些资本池主要表现为美元过剩:20 世纪 60 年代中期欧洲持有的美元、20 世纪 70 年代的石油美元、20 世纪 80 年代和 90 年代日本持有的美元以及 2000 年代中国持有的美元。由于这些美元在地球上四处寻找回报(因为它们不是用来购买商品的),它们造成了货币价格的迅速下降,因此反过来又吹起了一系列泡沫,其中最大的泡沫,在上个世纪出现在 1970年代中期的拉丁美洲、1980年代中期的日本和1990 年代中期的东亚。作为2008年危机的前奏,则出现了 1998-2007年美国股市和房地产的泡沫[10]。

随着美国股票市场指数和房价不断攀升,拥有资产的个人感到自己更加富有。他们的资产价值一飞冲天。资产价值的上升导致储蓄率长期下降。就这样,尽管投资率下降、经济增长率长期放缓、工人阶级严重贫穷化,但泡沫驱动的消费使经济继续运转,而且不只是在美国。2007 年,美国经济吸收了世界其他国家 17.8%的出口。2007 年,美国进口额相当于世界其他地区 GDP 总量的 7%。可以说,这是对世界经济的巨大刺激。但是,美国基于债务的消费并没有在美国人口中平等分配。无产者越来越发现,他们在资本主义生产过程中是过剩的;对他们劳动力的需求一直很低。因此,工人的实际工资已有 40 年停滞不前。这导致美国的消费需求结构的巨大转变。消费越来越依赖于超级富豪们不断变化的口味:全美收入最高的 5%的人占消费的 37%;收入最高的 20%的人的消费额则占整体消费的多数,有 60.5%。[1]

现在,随着住房和股票市场价格的下跌,财富带来了反向的效应[2]。家庭正努力偿还积累的债务,试图降低资产负债率。因此,无论利率降到多低,企业都不会进行投资。而我们还有很长的路要走。在美国,国家、企业和家庭的债务总额约占 GDP 的 350%。在英国、日本、西班牙、韩国和法国,债务总额甚至更高,高达 GDP 的 500%[3] 。去杠杆才刚刚开始。与此同时,由于美国和欧盟进口停滞或下降,高收入国家的经济放缓被传导至低收入国家。其结果是,政府支出面临来自两个方面的压力:

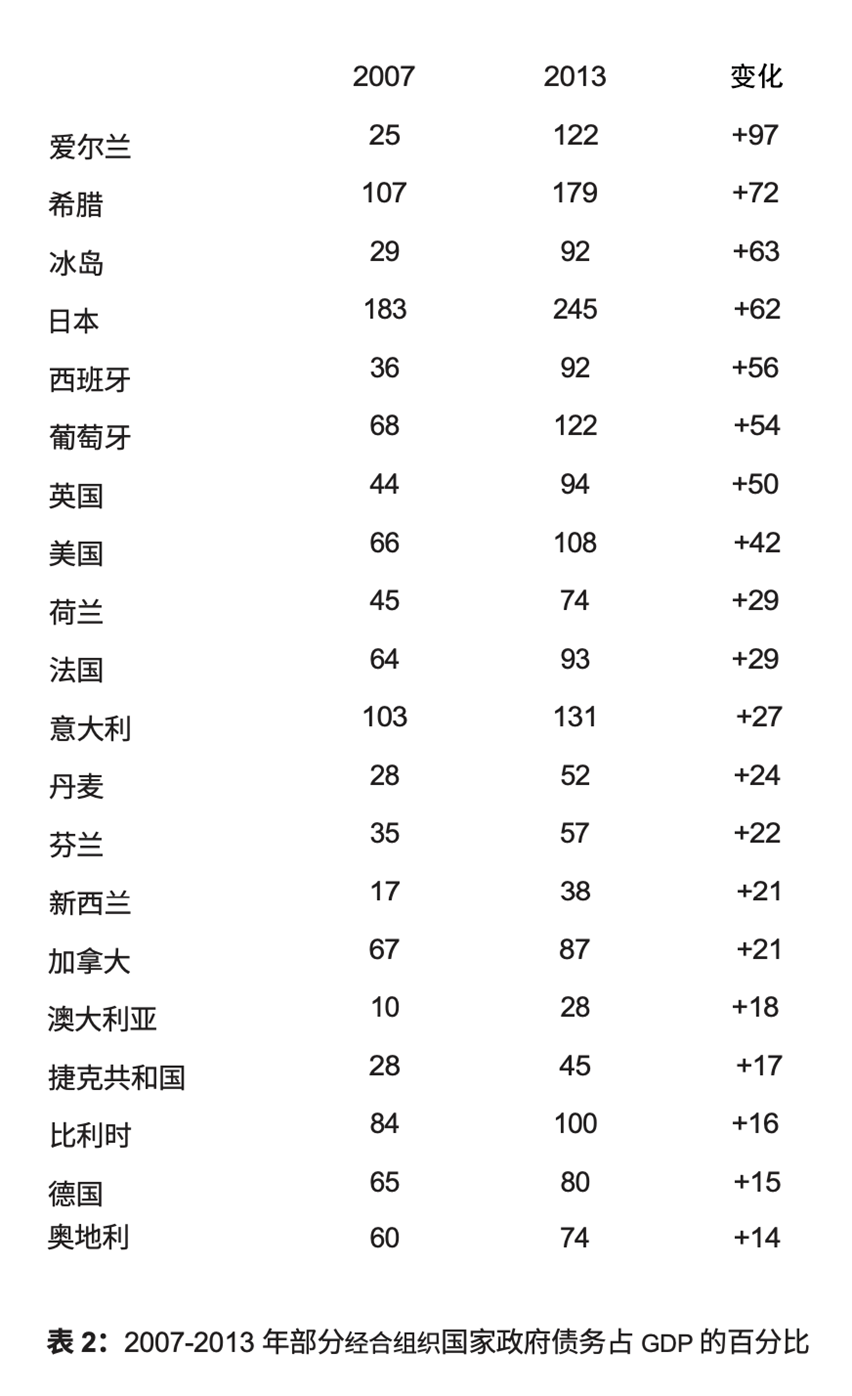

1) 政府为防止经济衰退卷土重来而被迫增加支出。如果无法通过大型刺激计划,就只能依靠自动增加支出(或在收入减少的情况下维持支出)。G7 国家的债务总额占 GDP 的比例从 2007 年的 83% 上升到 2013 年的 124%。美国政府仅仅为了防止经济失速,它在过去六年中的债务就已经超过了该国 1990 年的全年产出。为什么各经济体要如此努力才能保持原地不动?

从本质上讲,尽管短期利率为零,长期利率也处于历史低位,但私人借贷却很少。在整个私营经济中,人们继续储蓄而不是借贷,形成了所谓的“支出缺口”。如果政府不介入填补这一缺口,私营经济就会萎缩。如今,财政刺激的目的并不是重启经济增长——只有当人们把刺激政策带来的钱花掉时,才会有经济增长。但很多家庭要用这些钱偿还债务。在当前的危机中,政府支出的意义在于争取时间——在避免通缩的前提下,让每个人都有机会降低资产负债率。[4]通缩会降低资产价格,从而使得资产负债率更加恶化,引起负债与通缩的恶性循环。

与此同时,在国际经济高峰期时,某些国家曾尝试用提高资产价值,而非降低债务的方法来恢复私人资产负债表的健康。美联储、英格兰银行以及其他央行都运用了“量化宽松政策”,也就是购买本国政府的长期债券,从而降低这些债券的利率。投资者因此被挤出收益率下降的债券市场,转而投向风险较高的资产。股票价格恢复上涨,政策似乎取得了暂时的成功。人们希望通过价格上涨降低企业和富裕家庭的债务资产比——不是通过偿还或注销债务,而是通过重新使其资产价值膨胀。问题是,量化宽松政策的效果似乎仅限宽松政策持续的时间。股市上涨并不是因为经济正在复苏。突然出现的坏消息——这其中最糟糕的是央行将结束量化宽松政策的新闻——会导致这些微型股市泡沫破裂。

不只是这些:直到现在人们才逐渐明了,量化宽松政策对美国和英国之外的世界经济的影响有多大。最重要的是,量化宽松政策导致大宗商品(如食品和燃料)价格大幅上涨,使全世界的穷人陷入更深的贫困,并诱发了“阿拉伯之春”前的粮食骚乱[5]。与此同时,量化宽松还催生了大规模的外汇套利交易:全球投资者在美国以极低的利率借贷,以便投资“新兴市场”。这导致一些低收入国家的货币增值,严重削弱了这些国家此前活跃的出口贸易。为了抵消这种疲软,低收入国家采取了大规模的财政刺激计划(这些计划部分依靠外国资本的流入)。比起高收入国家,低收入国家之所以能够如此迅速地从大衰退中复苏,正是因为这些刺激政策。然而,它们的复苏并不是基于经济活动中的实际增长,而是通过 2000 年代曾拉动富裕国家的那种由泡沫推动的建筑业繁荣。现在,随着量化宽松政策结束的可能,面临危险的不仅是美国疲弱的复苏,显然还有新兴市场泡沫下的复苏。各国将不得不继续支出,以防止他们所采取的临时补救措施土崩瓦解。

2) 但政府还面临第二种压力:在美国和欧盟,为了安抚债券持有者,刺激政策让位于紧缩政策。在希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙,相对于德国十年期债券,长期利率迅速上升。希腊不得不部分违约。在其他国家,为了防止利率进一步上升,紧缩政策变得必要。问题在于,2007 年危机爆发之初,政府债务就已十分庞大。凯恩斯主义者完全忽视了这一事实。在过去的 40 年中,债务与国内生产总值的比率在经济萧条时期趋于上升,但在经济繁荣时期却并没有下降,甚至进一步上升。因为周期性出现的经济繁荣期越来越疲弱,各国也就无法利用经济繁荣时期的增长来偿还债务。任何偿还债务的尝试都有可能破坏日益脆弱的增长期。因此,在过去数十年间,许多高收入国家的国家债务呈现出缓慢而持续的增长。但债务的增长只是缓解了增长率的严重放缓。高收入国家的人均国内生产总值增长率逐年下降,从 20 世纪 60 年代的 4.3%,到 70 年代的 2.9%,到 80 年代的 2.2%,到 90 年代的 1.8%,再到千禧年代的 1.1%。

因此,在这场危机开始时,债务水平已经远远高于 1929 年。例如,在大萧条前夕,美国公共债务占GDP的16%;10年后,到1939年,这一数字上升到44%。相比之下,在当前危机爆发前夕的 2007 年,美国公共债务已占国内生产总值的 62%。仅仅四年后,这个数字就达到了100%。[1]因此,在所有高收入国家,债务水平的不断上升就会唤醒违约的幽灵。

过去几十年遗留下来的高额国债限制了各国当下举债的能力。它们需要未雨绸缪——尽可能长久地维持使用廉价信贷额的能力。在试图渡过即将到来的金融动荡浪潮时,各国都需要信贷。在危机中实行紧缩政策也就成为了这个情况中自相矛盾的结果。各国需要让债券持有者相信它们有能力在现在控制债务,以预留日后举债的能力。一些国家(爱尔兰、希腊、意大利、西班牙、葡萄牙)似乎已经穷尽了它们的信贷限额。

这两种压力——为避免通货紧缩而支出,以及为避免违约而削减支出——都是不可阻挡的。因此,紧缩不仅是资产阶级对穷人的攻击。紧缩政策的基础是国家债务的过度增长,而这种增长目前已陷入僵局(正如1980年代初低收入国家的情况一样)。

希腊处在由此引发的紧缩风暴的中心,曾两次得到欧盟和国际货币基金组织的救助。第一个救助方案于 2010 年 5 月出台,第二个于 2011 年 7 月出台。2014 年需要第三个救助计划似乎几乎不可避免。为了争取这些救助,希腊被迫实施至少五个独立的紧缩方案,其中最严重的方案于 2011 年 6 月投票通过。政府将公共部门职员的工资削减了 15%。2015年之前,15万名公共部门工作人员将被裁员。政府也将提高退休年龄。养老金和社会福利支出减少了 36%。许多公用事业(电话、水和电)以及国有港口、矿山和机场被部分私有化。所得税和销售税被提高。尽管私营部门失业率居高不下,在2013 年 7 月,政府再次大幅削减开支,25000 名公职人员被裁员。因紧缩政策,希腊人的收入在 2007 年至 2012 年间缩水了五分之一。由于收入缩水也意味着政府收入的减少,紧缩措施只会使希腊的财政状况更加危险。与 1980 年代的许多低收入国家一样,结构调整使希腊更加依赖外部资金。

在葡萄牙、西班牙和意大利,类似的紧缩措施的力度相对较小。但即使在美国,也出现了学校关闭、学费和医疗费用上涨、退休福利消失等问题。公共部门的职员被大规模解雇,留下来的人则面临工资削减。

各国中央银行的协调行动、对金融公司的大规模援助、不断增加的国家债务,以及现在为了防止债券市场的恐慌而转向紧缩:所有这些都防止了大衰退演变成第二次大萧条。因为采取这些行动的方式意味着美国和德国的政府部长成为了世界经济的最后支出和借贷者,控制权也就进一步集中在其手中。但显而易见的是,由于许多国家的公共和私人债务水平非常高,经济增长缓慢甚至持续负增长,失业率(尤其是青年失业率)极高,动荡远未结束。

我们把目前的阶段看作是一种盘旋待降 (holding pattern)。但我们注意到,经济的高度一直在下降。因此,盘旋只能是暂时的。也许世界经济会因为奇迹而获得足够增速,加大油门,在天空中翱翔。但这其中存在“巨大的下行风险”。转向紧缩政策正在危及它所要支撑的稳定局面,因为紧缩政策意味着政府在弥补私营部门支出不足方面做得更少。这再次引发了通货紧缩的幽灵;无限期的量化宽松计划成了抵御通货紧缩压力的唯一动力。然而,即使没有通货紧缩,目前的经济动荡也很有可能以崩溃告终。毕竟,从全球范围来看,主权违约其实并不罕见:它们一波接一波,在不断出现的全球危机中扮演了重要部分。

各国能否以某种方式违背价值规律,在不降低其经济未来预期增长率的情况下大规模举债?那些相信自己能够这样做的人,将在即将到来的阶段验证他们的观点。他们也有可能是对的:毕竟,几十年来,企业、家庭和国家总是以新的方式大量积累债务,一次又一次地推迟了新一轮萧条的到来。谁又能断言,目前的模式是只能再维持几个星期,又或者几年呢?

然而,如果要维持这种状况,就必须确保世界经济的某个角落不会爆发危机,继而再次考验世界金融的结构。AIG也许大到不能倒(too big to fail),但意大利则大到不能救(too big to save)。欧元区曾多次从崩溃边缘被拉回来,但欧元区危机尚未得到彻底解决。金砖国家目前的经济放缓有可能导致所谓“硬着陆”,这可能带来更大的动荡。印度和巴西似乎已经出现了这种情况,但真正令人担忧的仍然是中国危机的爆发。自 2007 年以来,政府的大规模刺激政策加剧了建筑业和制造业的产能过剩。银行在庞大的“影子银行”系统中隐藏着大量不良贷款。最能说明问题的是,房价增长极为迅速,比美国刚刚破裂的不动产泡沫还要大上数倍。中国政府向我们保证“这次不一样”,但美国政府在 2000 年代中期也说过同样的话……

3 社会问题的回归

目前,资本主义生产方式正深陷危机之中;然而,我们不能将这种生产方式的危机误认为资本在与劳动的斗争中处于弱势。事实上,危机往往会加强资本的力量。因为,在危机中,对劳动力的需求下降的同时,劳动力的供应却由于大量裁员上升。仅这一点就削弱了工人的谈判地位。但更重要的是:虽然资本在衰退过程中确实会遭受损失,但个体资本家很少会因为这些损失而面临生存威胁。恰恰相反,在经济衰退时,工人们面临着失去工作、从而失去他们所拥有的一切的威胁。危机削弱了工人作为工人的地位。

这就是为什么在危机中,资本家可以提出必须把恢复利润率放在首位,这从许多工人的角度来看甚至是正确的。一旦工人接受阶级关系的条件,他们就会发现,他们的生活取决于制度的健康,其程度甚至更甚于资本家。恢复利润率是创造就业机会的唯一途径。在阶级社会的存在没有受到大规模攻击的情况下,个体无产者不得不努力寻找工作或保住工作。因此,许多工人通过接受紧缩措施来应对危机的爆发也就不足为奇了。正是因为工人现在比以往任何时候都更脆弱,资本家及其代表才会对工人利益施加压力,才会用使直接有利自己的方式来定义如何使这套系统恢复健康。

这就是为什么紧缩从来都不仅仅意味着在经济衰退期短暂削减社会开支。恰恰相反,社会支出项目不只是被削减,有些时候这些项目被完全取消。在许多国家,危机正被用作摧毁长期拥有的权利和应有待遇(包括组织权)的杠杆。在任何地方,危机都成为了技术官僚进一步集中权力的借口,并最终为最强大的国家(美国、德国)服务。这些举措不仅仅是应对经济衰退的周期性调整。它们是为了以最直接的方式恢复利润:压低工资。有凯恩斯主义者认为,“如果国家理性行事,就能以某种方式说服资本不要在经济衰退时利用其自身优势”:这是最纯粹的意识形态。

矛盾的是,正是由于这些原因,危机不是与正常的阶级斗争相联系,而是与“危机活动”相联系。[2]自发组织的斗争更频繁地爆发:大规模示威和总罢工、骚乱和抢劫、占领工作场所和政府大楼。在危机中,工人们发现,继续按照资本的游戏规则行事是没办法取胜的。这就是为什么越来越多的工人不再遵守这套规则,并开始挑战劳资关系的条件(但不一定挑战其存在)的斗争。

那么问题来了:无产者在当下有哪些具体的自发斗争?在《尾注 2》中,我们重点讨论了过剩人口的出现和扩大,这些过剩人口是资本矛盾在人类身上的具体体现。因此,我们受到了一些人的批评。毕竟,过剩人口对资本积累的直接贡献微乎其微;他们缺乏传统生产工人的影响力,因为传统生产工人可以通过退出劳动使系统停摆。此外,过剩人口可以被边缘化、监禁和贫民窟化。他们可以被恩惠收买;他们的暴动被允许自行燃尽。过剩人口怎么可能在阶级斗争中发挥关键作用呢?

2010 年末,过剩人口自己回答了这个问题。12 月 17 日,穆罕默德-布瓦齐兹(Mohamed Bouazizi) 在 Sidi Bouzid 的一个警察局外自焚。两天后,侯赛因-纳吉-费利(Hussein Nagi Felhi)爬上同一城市的电线杆,高喊“拒绝苦难,拒绝失业”,然后触电自杀。几天之内,骚乱几乎蔓延到了每一个城市,几周之内,总统就逃之夭夭。在随后的一个月里,自焚行为像信号弹一样照亮了北非的贫民窟:在阿尔及利亚,在摩洛哥,在毛里塔尼亚,在埃及。

2011 年 1 月 17 日,埃及面包师阿卜杜·阿卜杜勒·穆奈姆(Abdou Abdel-Moneim)在申请面粉补贴遭拒后自焚身亡。[3]传统的补贴关系正在瓦解,这是压迫埃及穷人的恶的其中一面。在另一个方面是警察愈发紧绷的镇压机器:一年之前,哈立德·萨义德(Khaled Said)在被警方拘留期间惨遭杀害。在这个情景下,埃及的年轻活动家们从突尼斯的本·阿里被推翻的事件中获得灵感,决定采取反对穆巴拉克的立场。最重要的是,他们在 1 月 25 日(传统上是庆祝警察的日子)从开罗最贫穷的居民区开始游行,并在已经提出的 “自由”和“社会正义”的要求上加上了“面包”。作为回应,这些街区的人们涌上街头。在突尼斯的榜样鼓舞下,这种将以前各自为战的阶级派别聚集在一起的新的联合斗争,迅速蔓延到各大城市(与 2008 年马尔哈拉失败的罢工兼面包暴动不同)。

因此,如果说自焚是这场斗争的开端,那么随后发生的反政府抗议则是其高潮。这波斗争的策略得到了巩固: (1)大规模骚乱能够广泛扩散,但往往集中在一个地区;(2)将该地区转变为一个占领区,一个辩论和展示(以及与警察对抗)的中心;(3)通过疯狂示威、邻里集会、声援罢工和封锁等手段,将抗争从中心向周边地区延伸。

当然,贫民窟居民并不是这股新浪潮的全部,甚至不是其主要参与者。广场上还有哪些人?到过大部分运动现场的BBC记者保罗·梅森(Paul Mason)指出,有三个阶层在 2011 年的广场运动中发挥了关键作用:没有前途的毕业生、底层青年和有组织的工人。[4]在梅森的叙述中,占据中心位置的是其中第一类人,即负债累累的平面设计师、贫困的行政助理、无薪实习生,以及在北非等待官僚职位的毕业生。然而,回顾 2011 年,这些心怀不满的毕业生的抗争显然只是在被穷苦百姓侵入和压倒时才具有爆炸性。在埃及,正如我们所看到的,一月份的抗议活动之所以能够兴起,是因为年轻的活动家们在贫民窟开始了他们的游行。英国的情况也是如此:2010 年学生抗议活动的一个关键转折点就是年轻、不安分人群的入场,他们为了抗议停止发放教育维持津贴而加入示威[5]。

这里的观点更具普遍性:随着2011 年抗议活动的普遍化,它们往往以一种动摇其核心要求的方式进行。尽管存在一种朝向普遍化抗争的压力,但它仍未能将阶级团结起来。毕竟,在开罗贫民窟的汪洋大海中要求自由意味着什么?无论埃及是自由还是专制政体,贫民窟居民都不可能像普通工人/消费者一样融入经济体。同样的道理,与住在公租房的年轻人一起抗议学费上涨又意味着什么呢?他们很可能是被排除在大学生所寻求进入的经济之外的。正因如此,大学生与贫困青年之间的联盟并不稳定。不过,我们应该清楚:这种紧张关系与上世纪60年代撕裂中产阶级和工人阶级青年之间的紧张关系不同。

这是因为自1968 年以来的半个世纪里,高等教育发生了彻底的变革。在富裕国家,上大学的不仅是精英阶层的子女,还有(而且主要是)工人阶级的子女。这些学生通常靠自己的努力读完大学。即便如此,为了获得学位,他们还是债台高筑。从这个意义上说,所谓的新自由主义时代不仅是苦难的全球化,也是希望的全球化。在这里,教育扮演着核心角色:通过私营企业实现自由的美国梦,通过扩大大学教育的获取途径得以普及。“去上个大学”取代了基佐(法国政治家和学者François Guizot)所说的“变得有钱吧!”(Enrichissez-vous)

响应这一号召,各地的家庭都在努力送至少一个孩子上学(甚至穆罕默德·布瓦齐兹也在为他妹妹的学位投入资金)。在这种情况下,“学生人口的庞大规模意味着,与以往相比,学生能将动荡传播到更广泛的人群结构。这既适用于发达国家,也适用于全球南方国家。自 2000 年以来,全球高等教育的参与率从 19% 增长到 26%;在欧洲和北美,完成高等教育的比例达到了惊人的 70%。”[6] 因此,20 世纪 90 年代和 2000 年代不仅是阶级失败的时代,也是阶级妥协的时代。现在,这种妥协被危机动摇了。孩子们确实完蛋了:总得有人付出代价,而一键删除他们的未来比剥夺老工人的实际工作更容易。如今在埃及,大学毕业生的失业率几乎是小学学历人口的十倍。这场危机成为了一场代际冲突。[7]

在梅森看来,正是由于这两类年轻人的斗争与有组织工人的斗争之间“缺乏整合”,才削弱了抗议运动的力量:因此,破坏牛津街的“黑块”(black bloc)抗议者与聚集在海德公园的英国工会联合会示威者之间的脱节,也造就了英国历史上规模最大却但效果最差的工会示威。[8]我们还可以说,美国西海岸的 ILWU 码头工人工会与占领运动之间的关系也很紧张。从 11 月 2 日针对“占领奥克兰”的镇压而进行的第一次港口封锁,到 12 月 12 日为捍卫朗维尤工会而进行的第二次封锁,由于双方都担心被收编,紧张局势不断升级。希腊的情况也类似。希腊工会宣布举行为期一天的总罢工,部分原因是为了响应宪法广场的占领者和其他社会运动。但是,尽管这些罢工的投票率很高,却只产生了很小的影响,而且这种影响随着时间的推移逐渐减弱。作为回应,工会增加了总罢工的频率,有时将罢工时间从通常的 24 小时延长至 48 小时;但罢工仍然是同日发生的大规模示威和骚乱的辅助手段,在这些示威和骚乱中,工会工作人员沦为旁观者。[9]

工人与更广泛的抗议运动之间的紧张关系只有在埃及才得以克服——即使在那里,也只是暂时的。在穆巴拉克政权的最后日子里,工人们开始组建独立于腐败的国营工会的自治组织。越来越多的工人开始罢工,反对政权。梅森用在他开罗采访的一位精神病医生的话描述了这一“传染”过程:他看到的是“无形之墙的倒塌”[10]。这位精神科医生指的是工人团体之间的隔阂。在医院里,医生、护士和搬运工都开始平等对话,共同提出要求:这座墙倒塌了。

梅森的中心论点是,在其他地方围墙没有倒塌是因为组织形式之间的冲突:没有前途的毕业生和底层城市青年都形成了网络,而工人们则继续组织起来,形成了等级制度。然而,这里面临着一个更深层次的限制,它不仅关系到斗争的形式,还关系到斗争的内容。广场运动中存在着真正的利益冲突。

在抗议者中,有些人对危机的体验是无法获得稳定就业:学生、年轻“脆弱不安”(precarious)的工人、被种族化的少数群体等。但在那些已得到就业保障的人群中,危机又被视为对他们行业的威胁。简而言之,“青年”被一个辜负了他们的制度拒之门外;而有组织的工人则致力于维护他们已经知道非常脆弱的原状。这种原状必须得到维护——不仅要抵御紧缩国家的冲击,也要抵御试图进入这个制度的成群学生和穷人。在抗议活动之后,继续早前的趋势,“青年”很容易就被重新定义为偷走了本地公民应得工作的“移民”。在这里,我们关注的是斗争的内容问题。但是,2011 年的抗议者为何而战?

4 摆脱腐败的束缚

开罗和突尼斯、伊斯坦布尔和里约热内卢、马德里和雅典、纽约和特拉维夫——在这些城市被占领的空间里,人们提出了各种各样的要求。但是,如果说在众多要求中最突出的一个,那就是终结“裙带资本主义”。占领者所反对的是“腐败”,他们的目标是让金钱退出政治。在每个广场上,人们都能看到写满厌恶的标语:腐败的商人和政客摧毁了经济。在自由市场的名义下,他们官商勾结,分赃不均。由此或许可以看见运动中一些宽泛的要求中更清晰的具体要求:对“民主”和“平等”的要求恰恰是要求人人平等,而在今天这个世界上,一些人显然比其他人“更平等”。

在反对腐败的过程中,占领者采取了两个相互矛盾的立场。(1) 他们从新自由主义自身的理想出发对其进行批判:他们希望根除腐败(对亲信的分赃)为市场力量的发挥建立一个公平的竞争环境。同时,(2) 他们呼吁以一种更加平等的资助 (patronage) 形式取代新自由主义:他们希望将政府的资助从精英转向大众(以救助民众取代救助银行)。我们要厘清这些诉求背后的原因,以及为什么它们在全球广场运动中具有如此普遍的号召力——停下来思考这些诉求是值得的。

左派通常将新自由主义视为巩固阶级权力的阴谋。[11]然而,在新自由主义的自我表述中,作为一项技术官僚议程,它首先关注的是反对腐败,即“特殊利益集团”的“寻租”。取代“寻租”的则应当是承诺公平结果的市场竞争。从这个意义上说,新自由主义与其说是要将权力的平衡从国家转移到市场,不如说是要塑造一个与市场社会相适应的国家:一个资本主义国家。对于新自由主义思想家来说,悖论在于他们的改革不管在哪里都导致了不平等的加剧,同时也导致了集中在金融、保险、房地产、军事和石油开采行业的极富阶级对国家权力的攫取。通过不正当的交易和救助,这个阶级自身就代表了腐败的缩影。新自由主义给反对其自身结果的立场提供了框架。

但腐败究竟是什么?要精确定义它相当困难。在许多方面,腐败只是资本主义与非资本主义旧制度的结合。因此,腐败就是资助 (patronage) 的同义词。非资本主义精英和新贵竞相攫取国家的部分权力。他们争夺收入来源的所有权,例如,精英可能控制面粉进口,或指挥国营纺织企业。然后,精英们用国家创造的收入来资助随从,而随从则用他们的忠诚来换取一杯羹。在产权仍由政治构成的地方,从最低阶的收票员到最高层的政客,每个人都必须参与贿赂和回扣游戏。

现代化在某种程度上是以消除资助安排为己命。通过集中国家权力、提高税收效率、以基础设施投资和有针对性的补贴取代对选民的直接转移支付,现代化理应迫使人们通过市场竞争,而不是通过国家攫取来获取收入。当然,从这个意义上讲,现代化的进程仍不完全。新自由主义结构调整计划则正是意图改变这一现代化的不完整性。但是,披上了新自由主义外衣的国家现代化,不仅没能终结腐败,反而还加剧了腐败。在世界经济下行的背景下,新自由主义改革几乎不可能扩大市场参与,也不可能实现增长的良性循环(这一点尤其如此,因为新自由主义与基础设施公共投资的减少有关,而没有基础设施,现代经济增长几乎是不可能的)。

因此,新自由主义的成果是使腐败更加隐蔽,同时将腐败引向社会上层。现在,腐败不再无处不在,但涉及的金额却大得多。对官员的小规模贿赂已被私有化交易和公共投资项目中的大规模贿赂所取代——这些交易和项目都流向了最富有的客户。独裁者的家人,尤其是贾迈勒·穆巴拉克,因此成为民众仇恨的主要目标。在(1)国家本应根除腐败,(2)下层不再遵守游戏规则的情况下,他们获得的巨额贿赂显得更加令人发指。这就是为什么新自由主义是不公的:当旧的资助形式被废除,并承诺会有新的财富来源取而代之时,这一承诺的失败揭示了新的资助形式只是旧形式更恶劣、更不公的翻版。

在高收入国家,也出现了类似的新自由主义化进程。然而,富裕国家的改革目标并非旧制度下的资助安排,而是社会民主的公司主义——后者在二十世纪取代了前者;现在,它本身也将被解体。被大肆吹嘘的市场自由化本应造福所有人,但当经济没有增长时,新自由主义只意味着救助金汇集到了社会上层。

这一过程在地中海北岸和东岸也许最为明显,在那里,国家资金(和流动热钱)被投入基础设施投资。从1980 年代末到 2008 年经济危机前,西班牙、希腊和土耳其的经济在很大程度上是靠大规模的建筑业繁荣来维持的。就其本质而言,建筑业是一种临时刺激:建设道路网络可以雇佣很多人,但一旦建成,就不需要那么多人进行维护或保养。因此,城市发展项目只能暂时抵消盈利能力的下降。基建带来的繁荣只是通过将过剩资本投入到建筑环境的扩张中来推迟危机。

当这台增长机器耗尽燃料时,它有时会留下壮观但无用的废墟。如今,腐败表现为西班牙偏远角落的空置机场、俯瞰雅典港口的半建成塔楼,以及伊斯坦布尔贫困街区的商场计划。这些项目的腐败,并不是引导政府机构浪费资金在愚蠢项目上的内幕交易的后果。事实上,这些交易在事后才显现出腐败的一面:当游客不再到来、房地产市场崩溃、消费者支出下降的时候。在那一刻,内幕交易不再被视为相对无害的经济增长的伴生物。相反,它们开始变得像以前的资助,但现在,由于危机前国家借贷能力的增强,涉及的金额要大得多,受益人的范围也小得多。[12]

在英国和美国,腐败也是 UK Uncut 和 OWS 的共同主题。[13]然而,在这两个国家,结束腐败的诉求的关注点不在黑心建筑项目和政治回扣。相反,这一要求针对的是雷曼兄弟和苏格兰皇家银行倒闭后,政府精心策划的巨额企业救助计划。但这里的规则与其他地方一样:这些救助之所以“腐败”,与其说它们是在不光彩的情况下进行的,不如说是它们似乎与恢复经济增长(即创造就业等)无关。

在反对这些不同的腐败表现形式时,广场占领者似乎在宣扬两种有所区别的观点。

1) 应该让富人感受到危机和随之而来的紧缩政策的痛苦。毕竟,新自由主义者声称,每个人都应该为自己和自己的行为承担“个人责任”;从这个意义上说,每个人都应该立志成为小资产阶级。这种言论针对的是工会以及所有领取国家福利的人。然而,正如我们在上文所看到的,最大的施舍不是给了工会或极端贫困者,而很明显是给了极端富裕者。他们赚得盆满钵满,其他人则因经济危机和财政紧缩而承受苦难。让金钱退出政治意味着令超级富豪为自己的行为负责。

2) 同时,由于贪婪的政客们削减了对穷人的支持、却向富人派发钱财,占领者们要求的不是公平的政策,而是对他们更有利的政策。国家的赞助应从“肥猫”身上转移到大众选民(“国家”)身上。因此,占领者要求大规模纾困,这既是出于一种常被称为“社会正义”的意识,也是因为,像优秀的凯恩斯主义经济学家一样,他们希望大规模纾困能使经济恢复健康。

在第二项要求的背后隐藏着一个日益明显的事实:在过去几十年,很大一部分人被排除在经济增长外,而且没有计划让他们重新加入这一增长。在低收入国家,国家对穷人的直接资助——这是庇护主义国家(clientelist state)的重要基础——逐渐被侵蚀,而私有化交易却只惠及少数精英阶层。一度能让穷人能够享受到民族主义项目部分收益的有限度合作关系也正在瓦解。

值得注意的是,这种瓦解涉及到代际问题——这在人口增长率较高的发展中国家尤为重要。政治家们知道,全面削减民粹主义措施,必然激起群情激愤,甚至可能导致大规模反叛。因此,国家改为逐个部门进行削减。首先是剥夺下一代尚未实现的特权。这一过程明显体现在埃及不断萎缩的城市正式部门——目前约占劳动力的 10%(包括食品加工、纺织、运输、水泥、建筑和钢铁)。年轻人发现自己被“好”工作拒之门外,而被限制在非农业的非正式部门,这些部门吸收了三分之二以上的劳动力。

然而,国家不仅退缩了。当国家不再有能力维持其在世袭制(patrimonial)交易中的地位时,就会以警察镇压来取代对穷人的施舍。于是,资助的链条被收缩重组:警察和军队因获得更多恩惠而受益,而许多其他部门却失去了这种机会。警察和军队雇用了一部分原本会被排除在新的庇护体系之外的人,但他们雇用这部分人只是维持其他人的秩序。因此,布瓦齐齐和阿卜杜勒·穆奈姆具有强烈的象征意义。一具尸体的被烧是警察镇压的信号,另一具尸体被烧则是民粹国家庇护瓦解的信号。这两种经历是直接交织的。[14]

正是由于这些原因,警察已成为腐败最有力的体现和最令人痛恨的象征。警察的扩张和军事化似乎是这个时代最坏的征兆。各国都在表明,它们愿意在削减学校和医院经费的同时花费巨额资金来支付警察的工资、建造监狱等。国家不再将民众视为(哪怕是表面上的)服务对象。相反,国家现在将其人口视为安全威胁,并愿意花钱来遏制他们。

尤其对无产阶级的边缘群体而言,这种遏制是一种日常现实。由于警察的工资通常很低,他们往往通过从穷人那里收取贿赂和回扣来补贴收入。因此,与警察的日常交往中显示出,警察是旧式腐败的最后一批受益者。与此同时,在压榨最弱势人群的同时,警察也在推行新的腐败:他们镇压对日益富裕的新世袭精英的任何反抗。

警察不仅从穷人那里榨取钱财,他们还嗜血成性。伴随着警力过度扩张的,是警察的任意暴力和杀戮的增加,这往往又成为暴乱的导火索。每当又一具尸体倒在地上,人群的一部份就会收到这样响亮而清晰的讯号:“你们对我们什么都不是,滚蛋吧”。在反财政紧缩的抗议活动中,同样的讯号则更加明显。警察站在冲突的最前线,确保民众保持秩序,确保他们不过多地抱怨这一切的不公正。

因此,对腐败的反对在抗议者的切身经历中有着真实的基础。反对腐败的抗争反映了一种被双重排斥的痛苦经历。一方面,个人无法享受全球化新经济中不断增长的财富,而这些财富就体现在新富阶层的炫目消费中。另一方面,同一批人发现自己同样被旧的庇护制度排斥在外——而旧的庇护制度同样是一种基于承认的系统(无论是旧体制还是工人制度)。因此,抱怨腐败不仅是为了记录不平等已经去到什么样的极端程度,或者合法性可疑的合同将财富向上再分配的不公。对腐败的抗议体现出对缺乏认可的谴责,或对失去认可的恐惧。腐败猖獗意味着,从根本上讲,一个人并不算是(或处于不算是的风险中)国家的一员。取代社群的是作为动荡仲裁者的警察。如何才能修复这种局面并疗愈社群?占领本身就是回答这个问题的一种尝试。

5 构成问题

2011 年的抗议者在广场上用他们的身体和痛苦揭示了无休止的社会危机对人类造成的后果。但他们并没有在这一概念空间久留。占领者们自发地选择了直接民主和互助,向当权者展示另一种社会形式的可能性:在话语权和被倾听权方面,人类可以被平等对待。

在占领过程中,横向组织模式本身往往成为目的。面对无情和/或无能的国家权力,占领者转向内部,从其自我活动为出发点,建立起一个人类社区——一个不再需要等级制、领导或地位区分的社区。只要出现在广场上,就是社区的一部份。占领者不需要其他隶属关系或效忠对象;事实上,其他隶属关系往往会受到怀疑。这样一来,目标是将财阀赶下台的反政府抗议,就变成了另一种意义上的反政府抗议:反政治的反政府抗议。当然,这种转变不应仅仅被视为一种进步:它标志着抗议者的取向的摇摆,从向外到向内,再到向外。

事实证明,要寻找广场运动中这种特征的先驱非常困难。早在2001年,运动的横向主义就在阿根廷出现了。这场运动还复现了反全球化抗议(以及在此之前的反核能抗议)的形式,特别是基于共识的决策方式。但因为广场运动持续时间较长,其特性也就有别于这些其他的抗争活动。[15]因此,占领者不得不把其自身的再生产看作一个客体。占领者需要决定如何共同生活。他们在广场上坚持的能力——持续占领直到能产生影响——是他们唯一的优势;他们的筹码是拒绝离开。他们采用的治理形式,正是他们声称比这个支离破碎的社会所提供的治理形式更好的治理形式。

广场运动的这一特征最相关的先驱也许可以在以前的广场占领中找到,尽管2011 年的抗议者似乎并没有直接参考过这一占领。那就是天【xx】广场的占领。 意大利哲学家乔治·阿甘本 (Giorgio Agamben)尽管将此运动简单化了,但他捕捉到了广场的某些精神 ,而这正是 2011 年抗议运动的先声。在《即将到来的共同体》(The Coming Community)一书中,阿甘本在谈到“来自【首都】的先驱”时, 认为该运动中,对自由和民主的一般要求掩盖了一个事实——即这场运动的真正目标是自我构成(compose itself)。[16] 在广场聚集在一起的社区,“不是通过任何归属条件”或“没有条件”来调节的,而是“通过归属本身”来调节的。[17]示威者的目标是“在不申明身份的情况下形成一个共同体”,在这个共同体中,“人与人相互归属,而没有任何存在具体表征的归属条件”。[18]

阿甘本声称,由于脱离了所有身份标记,广场占领者拥有了“任意的独体”(whatever singularities)[19]。这种任意的独体意味着,无论他们在任何特定时刻碰巧拥有什么身份,这恰恰保持了占领者的本质。阿甘本认为,占领者以这种方式展现自己时,就能点破国家的表征逻辑:国家试图给占领者固定一个特定的身份,然后可以将该特定身份纳入或排除。 因此,阿甘本得出结论:“只要这些任一独特性能和平地表现出它们的共同点,就会有天【xx】,而坦克也迟早会出现。”[20]

在阿甘本的逻辑里,形成一个以归属感本身为中介的共同体意味着:(1)共同体是由所有碰巧在那里的人构成的; 没有其他归属条件。 (2) 在联合政治中,社区不会对先前已经存在的身份进行调解; 相反,它是从无到有地诞生的。 (3)这一社群不寻求得到国家的承认。在极限情况下,它呈现出来的是对国家的一种替代:即真正的民主,甚至是对民主的超越。(4)这样一个社区的任务是鼓励其他人放弃他们在社会中的职位,并以“任意的独体”的身份加入社区。 这个描述符合2011年占领者的自我概念。 他们也想成为任意的独体,即使他们自我表述的方式没有那么哲学化。

但我们应该清楚:对阿甘本而言,那次广场运动已经拥有了任意的独体。尽管广场上充斥着学生与工人之间的分离,甚至具体到到一个人可以坐在哪里的细节,但这些都完全不在他的叙述范围之内。然而,虽然阿甘本的描述存在缺陷,他还是捕捉到了运动中的某种规范性取向。因为在天【xx】——就像在太阳广场、新塔格玛广场和祖科蒂公园一样——参与者似乎认为自己超越了所处社会的决定。2011 年的抗议者当然也是这样认为的:他们正是在此基础上提出要与裙带资本主义斗争。

然而事实是,抗议者仍然牢固地根植于他们身处的社会之中——甚至广场也是这个社会的一部分。这一点在更为“中产阶级”的参与者和穷人之间的分歧中表现得尤为明显。但还不仅如此:有各种已存在的关系的个人,往往聚集在广场的这个或那个角落。他们的帐篷形成一个个圆圈,帐篷敞开的帘子朝内。更隐蔽的分歧与性别有关。参与占领行动的女性面临着被某些男性强奸的威胁;妇女被迫组织起来进行自卫[21]。这些分裂无法在仅由共识决策和集体烹饪所形成的统一体中得到解决。

事情是这样的:2011 年的运动把自己呈现得已经统一,已经超越了这个可怕的社会的决定范畴;这也意味着它们通常不会承认自己的内部分歧。由于不被承认,所以这些分歧只能被视为对运动的威胁。这并不是说内部分歧被简单地压制:而是说分歧只能在广场的范围内,通过成立另一个委员会或颁布新的行动规则来解决。[22]

以这种方式,这场运动被迫向内看,因为它被禁止向外看。如果没有能力走出广场,进入社会——如果不开始解构社会——就不可能消除阶级关系,而这些阶级关系是无产阶级内部分裂的基础。占领者因此被限制在广场内,就如同被限制在一个高压锅中。通常彼此保持距离的阶级派别被迫相互承认,有时甚至生活在一起。在由此产生的紧张关系中,运动遇到了我们所谓的“构成的问题”(problem of composition)。[23]

构成问题指的是在斗争过程中,组合、 协调或统一无产阶级分裂的问题。与过去不同的是——或至少与过去的理想典型不同的是——我们现在已经无法把阶级分化理解为一种可以自我愈合的现象,仿佛统一在某程度上也是“天然存在的”(如手工业者、大众或“社会”工人的统一)。今天, 这样的统一并不存在,也不能期望统一会随着生产技术构成的进一步变化而出现。从这个意义上说,不存在已经预先定义出的革命主体。不存在“为自己”的阶级意识,也不存在对于所有工人共同利益的意识。又或者说,这种普遍利益的意识只会是资本的意识——正是这种意识对工人的分化,造就了工人的团结。

因此,阶级的构成问题在今天看来不是阶级内部的一个吸引点,而是一个悬而未决的问题:如何在分裂的情况下,采取反资本主义的阶级行动?广场运动暂时搁置了这个问题。占领运动的优势在于,它在不可能的阶级斗争和不温不火的民粹主义之间创造了一个空间,让抗议者尽管存在分歧,但可以暂时团结起来。这使得斗争的激烈程度有了质的飞跃。但与此同时,这也意味着当抗议者遇到构成问题时,他们无法解决这个问题。

因为占领者通过回避构成问题走到了一起。 他们用最抽象的方式来命名他们的团结:他们是“愤怒的公民”或“99%”。 如果称他们是劳工阶级或无产阶级,那也是不合时宜的,但这和其他的那些称号并没有什么区别:每一个普遍性都是抽象的,因为它所命名的统一体没有具体的存在。 由于这些原因,占领者的团结必然是一个弱团结。只有当占领者能够遏制占领营内重新出现的分歧——也就是日常社会关系中已经存在的分歧:种族、性别、民族、年龄等,它才能团结在一起。[24]是否有可能从相反的角度解决构成问题:从无产阶级内部的分裂出发,在此基础上提出团结问题?

也许只有通过推迟统一,让分裂显现出来,无产阶级才会被迫提出他们真正统一的问题,反对他们基于资本逻辑的分裂中的统一(unity-in-separation)。在这种情况下,为了真正团结起来,无产阶级必须超越这个社会——不是以一种想象的方式,而是通过阶级关系之外人与人的联系。

与过去相比,今天的无产阶级为什么会出现如此决绝的分裂?这个问题更准确的提法是:为什么无产阶级的内部分裂在社会表面上也表现得如此明显?身份政治是如何取代阶级政治的?

过去,我们似乎可以在包罗万象的阶级身份基础上否定非阶级身份。生产方式的不断变革为这种否认提供了支持:资本创造了产业工人阶级;它似乎将吸引越来越多的工人进入工厂(或者说,所有工作都将按照工厂的方式进行改造)。随着产业工人阶级的规模和力量不断壮大,他们似乎会变得更加同质化。与阶级归属相比,工厂将使种族、性别和宗教的划分变得无关紧要——至少在工人运动看来,阶级归属是唯一重要的身份。

我们认为,只有在工业对劳动力需求旺盛的情况中,这种未来愿景才有可能实现。当然,对劳动力的高需求从来都不是资本主义社会的常规特征(在资本的历史上,长期繁荣实际上是少之又少的)。不过,可以说工业部门过去对劳动力的需求通常高于 1970 年代以来的水平。因为,在过去,工人是被吸引进入工业部门的,虽然不是完全如此,但在趋势上是如此。由此产生的影响是:当工业部门对劳动力的需求较高时,资本就不得不雇用那些通常因性别、种族、宗教等原因而被排除在高附加值生产部门之外的工人。对劳动力的高需求打破了管理者和工人之间的偏见,随之而来的本应是工人利益的实质性融合。

这种融合确实发生了,至少某种程度上在工人运动的过程中发生了。 [25]例如,在美国,南方的农业机械化取代了黑人佃农,推动他们移居到蓬勃发展的北方城市。 在那里,黑人被吸收进工厂和工会。 黑人工人融入工会并非没有经过斗争,也从未彻底完成。 然而,这个过程在1960 年代就已经开始了。

接着,这种融合遇到了外部限制。 融合之门在即将打开的时候却被突然关上了。 工业部门对劳动力的需求降低首先出现在 1960年代末,然后又出现在 1970 年代初的危机时期。裁员实行后进先出政策:最后被雇佣的工人是最先被炒鱿鱼的。对于美国黑人来说,监狱取代了工作。 监狱人口的增长与工业就业的下降密切相关。

世界范围内也在发生类似的事件。 在战后繁荣时期,低收入国家倾向于融入工业化国家俱乐部。 但这些国家只是在战后繁荣达到极限时才被整合。 事实上,它们之所以被整合,正是因为繁荣已经达到极限:随着竞争加剧,企业被迫在全球范围内寻找廉价劳动力。 一旦繁荣结束,经济进入长期衰退,这种整合就会崩溃。

自 1970 年代以来,过剩人口持续增长。从本质上讲,过剩人口的增长使阶级融合发生了逆转;融合变成了分裂。这是因为工业对劳动力的需求很低。由于每份工作都有很多人申请,管理者的偏见(例如某些“种族”比较懒惰)在决定谁能得到或不能得到一份“好”工作时产生了实际影响。因此,部分阶层的人被挤压在劳动力池的最底层。使这些人对某些雇主失去吸引力的因素,又使他们对其他雇主极具吸引力——特别是在雇员流动率高而雇主并不真正为此付出代价的工作中。大量过剩人口的存在为分离出一个极度受剥削的阶层创造了条件,马克思称之为停滞的过剩人口(stagnant surplus population)。这种分离强化了享有特权的工人的偏见,他们(在某种程度上)知道自己的“好”工作是基于雇主的偏见。这也强化了被排斥者的非阶级身份,因为正是这些身份构成了他们被排斥的基础。

然而,虽然资本不再能够克服分裂,但新分裂的混乱性质似乎在某些方面削弱了它们。 由于这是一个持续的过程,我们或许可以说,资本积累一般规律的展开往往会破坏劳动力市场各个部分的稳定身份形成。 越来越多的人沦为过剩人口; 并且任何人都可能成为过剩人口。 稳定与不稳定的区别日益成为统御工人阶级内部所有其他区别的标准。这导致了一种广泛存在的感受,即所有身份从根本上都无关紧要,具体来说有两个方面:

1)即使是阶级中最边缘化的群体,也并非每个人都被排除在稳定的工作和公共认可之外。 当今的时代见证了个人从社会边缘崛起到权力巅峰,我们有许多女性CEO和一位黑人美国总统。这带给人们的印象是,没有任何社会耻辱化、任何被贱弃的标志是完全不可克服的。

2)但同时,不稳定性的本质是消解固定地位。很少有无产者将自己的资质或能力视为自己的本质。一个没有安全感的世界不存在一种常态,也无法假装身份可以恒久不变。相反,生活是拼凑起来的,没有明确的发展意识。所有的生活方式都是商品化的,其组成部分可以互换。广场上正是存在着这些支离破碎的无产阶级特征。

6 结论:不归路

我们现在还无法预知接下来会发生什么,但我们所知道的是,至少在目前,我们在一种盘旋待降状态中生活和战斗。危机停滞了;为了使危机停滞,国家不得不采取非常行动。很难否认,在过去几年里,国家干预似乎是最后的努力。利率触底反弹至零利率。政府每月花费数十亿美元,只是为了说服资本投资涓涓细流。这种状况还要持续多久?然而,至少在这段时间里,国家干预取得了成效。危机僵化了,而这也意味着斗争的僵化。

事实上,由于危机已经停滞,阶级斗争就只剩最急切和最贫困者的斗争。其他人都希望,只要低头,就能熬到真正的复苏开始。与此同时,那些参与斗争的人自己也大多迷失在自己的虚假希望中:他们希望能够说服国家理性行事,采取更激进的凯恩斯主义刺激措施。抗议者希望资本主义能够在摆脱裙带、优先国家利益的情况下运转。反紧缩斗争不可能放弃这一观点——只要它看起来还有可信之处——反紧缩斗争本身就陷入了一种盘旋待降。他们只有在国家对他们的要求无动于衷的情况下才能正视危机的客观性。

未来我们可能会看到三种情况:

1) 盘旋待降可能会再维持一段时间,以便在其范围内出现第二波类似2011-2013的斗争。第二波斗争可能会像前一波斗争一样不温不火,但它也有可能在过去几年建立的真实纽带的基础上变得更加强大。如果出现这种情况,我们可能会看到激进民主运动的复苏,它会比反全球化的运动更受欢迎。这场运动不一定会聚焦于广场占领;它可能会通过其他一些无法预见的策略来宣布其存在。这样的运动如果能够找到一个支点,就有可能重新协商当下的危机管理条件。例如,抗议者可以将危机的后果强加给超级富豪:征收新的托宾税[26]、累进所得税或限制CEO的薪酬。也许骚乱者会成立实质性组织,从而向警察施压,令其停止随机施暴,并使部分警察部队去军事化。或许可以要求阿拉伯国家提高公共部门的就业,以吸纳积压的失业大学毕业生。无论如何,即使所有这些要求实现了,也无异于在泰坦尼克号的甲板上成立工人委员会。他们将自我管理一艘正在沉没的船(当然,由于冰山正在融化,这艘船会撞上什么还不得而知)。

2) 这种盘旋待降可能会维持更长的一段时间,但在其范围内,第二波斗争可能会与第一波斗争截然不同。也许,受广场运动中的启示,无产者会看到一种新的、或多或少非正式的基层工会主义。这种工会主义如果能触及大量无组织的私营企业服务业工人,就能从根本上改变危机管理的语境和条件。如果可能的话,以此为基础,或许可以反过来解决构成问题。目前,美国的快餐业工人正在罢工,他们要求工资翻番。他们要是成功了,而这一成功又成为无产阶级中其他人涌上街头的信号呢?重要的是要记住,阶级斗争条件的巨大变化并不总是与危机强度的上升相对应。阶级关系的主客观方面并不一定同步发展。

3)最后,危机可能加剧,全球经济触底反弹,首先是印度或中国的经济深度下滑。或者,量化宽松政策的收尾可能会失控。维持现状模式的结束将颠覆我们所描述的时代的所有条件。我们的危机将不再是紧缩危机,而是完全不同的、影响更广泛人群的危机。把危机怪罪到腐败的政客将不再可能(至少不再有用),因为这个情况已经意味着国家不可能能够管理危机。这并不是说革命的可能性会突然出现,或是革命会成为唯一的选择。情况恶化以后不一定会好转。无产阶级内部的分歧很深,而且只会随着过剩人口的进一步增加而加深。完全可以想象,各阶级派别之间会反目成仇,互相仇视,确保谁也不比谁好一点,这些都会先于革命。

回到本书主页

[1] 我们在这里使用美国的统计数据,因为只有这些数据可以与 1929 年和 2007 年进行比较。但美国的情况比较特殊:由于美元是国际储备货币,美国几乎不可能因过度借贷而陷入破产境地。

[2] Bruno Astarian,《危机活动与传播》,Hic Salta(hicsalta-communization.com)。

[3] 由于埃及大部分小麦靠进口,2010 年底全球粮食价格上涨破坏了向埃及穷人提供面包的补贴政策。政府以折扣价出售的面粉大量流入黑市,价格居高不下,掺假现象猖獗。

[4] Paul Mason,《为何各地仍在掀起热潮》(Verso,2012 年),第 61 页。

[5]见本期另一篇文章《水涨船高:危机时代的英国斗争》。

[6] Paul Mason,《为何各地仍在掀起热潮》(Verso,2012 年),第 70页。

[7] 指出这一点并不是要贬低这些运动中所表现出的代际团结。所有的广场占领活动至少都暗含了这一点,而支持魁北克学生罢课的“砂锅”活动则明确体现了这一点。然而,团结的前提是物质上的分离。

[8] 同上,第 57 页和 《水涨船高:危机时代的英国斗争》,第 139-141 页。

[9] 在西班牙和葡萄牙,总罢工产生了更大的声势,这似乎正是因为组织不是由工会主导,而是采取了涉及众多阶级派别的封锁形式。

[10] 同上21。

[11]s新自由主义也已成为一个涵盖整个时代的通用术语,它很容易将国家政策与经济动荡混为一谈,从而分散了人们对真正将它们联系在一起的资本主义倾向的关注。

[12] 不仅在地中海沿岸,反腐败的呼声也在流传。与土耳其一样,巴西也见证了建筑业的繁荣,即使在城市贫民的生活成本急剧上升的情况下,体育场馆建设者手中的资金仍在不断增加。此外,一系列政治丑闻使谴责腐败政客不可避免地成为2013年6月席卷全国的骚乱的主题。

[13] Adbusters 最初提议,OWS 的“一个要求”是让奥巴马成立一个“总统委员会,负责结束金钱对我们在华盛顿的代表的影响”。最终,这一要求没有被采纳,但 OWS 大会通过的一项要求是支持“公民联合”运动,反对企业人格,其核心也是企业对政府的不当影响。这种情绪在占领现场时常可见,例如“我负担自己的政客,所以我做了这个标语”。

[14] L.S.《悬而未决:突尼斯的阶级、腐败与岌岌可危》,《Mute》,2012 年 1 月。

[15] 见 Rust Bunnies & Co.,《在防暴装备下》(Under the Riot Gear),载于 SIC 2,即将出版。

[16]乔治·阿甘本,《即将到来的共同体》(明尼苏达大学出版社 ,1993 年),第 85 页。

[17]同上,第 85 页。

[18]同上,第 86 页。

[19]同上,第 85 页。本书开篇对该术语进行了解释。

[20]同上,第 87 页。

[21] 埃及反性骚扰组织的最佳叙述可以在 Mosireen 集体制作的视频以及 OPANTISH(反性骚扰行动)Facebook 页面上翻译的证词中找到。

[22] 因为它比所有其他运动走得更远,所以埃及在这方面是一个例外。 穆罕默德·马哈茂德圣大屠杀之后,穆兄会与其他人之间的分歧变得明显,并产生了不可逆转的结果。

[23] 【译注:关于“无产阶阶构成”(proletarian class composition)、“阶级分解”(decomposition)、“构成问题” 等概念,见本书第三卷附录《术语表》。据《尾注》的分析,全球1970年代以来的构成问题源于马克思称为“资本主义积累的一般规律”导致的全球范围长期“资本有机构成提高”、去工业化、过剩资本和过剩人口等趋势,这样的分析在本文下文展开,其背景和细节可见《贫苦与债务》。】

[24] 然而,我们应该记住,有许多分歧没有被这些术语所捕捉,或者只是在具体斗争过程中才被发明出来。 无产阶级的分裂方式是无法预先命名的。 因此,重点不是命名构成问题的术语,而在于指出这一问题是我们时代的关键战略问题。

[25] 然而,这一统一过程始终是不完整的。 工人运动将其自身构建为一种强迫其完成的尝试(见《分离的历史》,即将在《尾注4》 中发表)。

[26] 译注:托宾税(Tobin Tax)指针对外汇买卖的全球统一税,旨在抑制过度的资本跨境流动,1972年由经济学家James Tobin提出。

[1]见Robert Frank的《美国经济日益与富人挂钩》,刊登于2010 年 8 月 5 日的《华尔街日报》。

[2] 见Robert Brenner《对高盛有利就是对美国有利》,2009 年 (sscnet.ucla.edu),34-40。

[3] Charles Roxburgh 等人,《债务与去杠杆化: 增长道路上的不均衡进展》,麦肯锡全球研究院,2012 年(mckinsey.com)。

[4] 见 Richard Koo,”QE2 已将商品市场转变为流动性驱动型市场”,《证券研究》,2011 年 5 月 17 日。

[5] M. Lagi, K.Z. Bertrand, Y. Bar-Yam,《北非和中东的粮食危机与政治不稳定》,2011 年(arXiv.org)。

[1] 关于长期衰退的讨论,见下文以及【本卷《苦难与债务》一文】。

[2] Kosmoprolet,《资本衰落中的危机、占领和其他怪事》,Kosmoprolet 3 (2011)。

[3] 译注:原文“Occupy”,或指占领华尔街

[4] 坚守广场在一些地方比在其他地方更有意义。在突尼斯和开罗,警察不仅被赶出了广场。他们在数周或数月内都无法进入周边地区。相比之下,在曼哈顿下城,只有 100×330 英尺的区域(或多或少)被 “解放 ”了。

[5]本章节更早的版本曾作为 Endnotes网站上的一则消息发布。

[6]除非另外说明,所有统计数据均来自世界银行《世界发展指标》2013 年版和国际货币基金组织《世界经济展望》2013 年版。

[7] 在美国,失业率已降至 7.3%(2013 年秋);然而,这一下降是通过劳动力参与率(LFPR)的大幅下降才实现的。后者从 2007 年的 66% 降至 2013 年的 63%。这是美国自1978年以来的最低劳动参与率。事实上,自20世纪60年代中期女性大规模加入劳动力队伍以来,2000-2013年的劳动参与率首次出现持续下降。

[8]统计数据摘自《华盛顿邮报》2013 年 8 月 11 日的报道《欧元区的失业情况》。

[9] 关于过剩资本和过剩人口,见【本书第三卷术语表、本卷】 《苦难与债务》一文以及本文图 1。

[10]见 Richard Duncan,《美元危机》(Wiley,2005 年)第 7 章,《资产泡沫与银行危机》。